Geografia. Ensino & Pesquisa, v. 12, p. 2462-2479, 2008. Santa Maria: UFSM.

HEMEROBIA NAS UNIDADES DE PAISAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA

DO RIO SOROCABA (SP) – DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Oriana Aparecida Fávero ([email protected]) - CCBS/UPM1

João Carlos Nucci ([email protected]) – DG/UFPR2

Mário De Biasi ([email protected]) – DG/FFLCH/USP3

RESUMO: Considerando que a natureza desempenha inúmeras funções básicas para o

suprimento do ser humano e que as transformações antrópicas têm provocado

profundas modificações nos sistemas naturais, capazes de comprometer sua

conservação, o presente trabalho objetivou avaliar os graus de alteração antrópica

(hemerobia) nas Unidades de Paisagem (UPs) da Bacia Hidrográfica do Rio

Sorocaba/SP, escala 1:250.000 [elaborado por Fávero (2007)], e as contribuições, dos

usos das terras predominantes em cada UP, para a conservação da natureza (CCN).

Partindo-se do pressuposto de que quanto mais modificadores forem os usos maiores

as transformações nos sistemas naturais e menor sua estabilidade dificultando a

conservação da natureza, elaborou-se o Mapa de Hemerobia das 35 UPs da Bacia

que contemplou a avaliação da CCN. Foram identificados cinco graus de hemerobia

que foram classificados comparando os diferentes usos (predominantes) e tipos de

coberturas entre si conforme sua contribuição (relativa) para a conservação da

natureza (muito alta, alta, média, baixa e muito baixa). Verificou-se que a maior parte

das UPs (21 UPs - cerca de 65% da área da Bacia) apresentam usos das terras que

acarretam modificações moderadas a fortes em sua paisagem, pastagens e campos

antrópicos, que alteram o potencial de suprimento de funções naturais, mas mantêm a

capacidade de recuperação de seu estado original e, portanto promovem média CCN.

Usos mais modificadores e artificializadores, desde cultivos comerciais até graus

diversos de urbanização, podem desestruturar os sistemas naturais comprometendo

sua capacidade de recuperação, oferecendo baixa e muito baixa CCN, e compõem

cerca de 25% da área estudada (onze UPs). Todavia usos antrópicos bem menos

modificadores (silvicultura) que podem permitir melhor cumprimento das funções

naturais, e os usos indiretos (recreação, áreas protegidas, etc.), são oportunidades de

alta e muita alta CCN, porém reduzidas na área estudada (10% - três UPs).

PALAVRAS CHAVES: hemerobia, unidade de paisagem, conservação da natureza.

1

Bióloga, doutora em Geografia Humana, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade

Presbiteriana Mackenzie.

2

Biólogo, doutor em Geografia Física, Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná.

3

Geógrafo, doutor em Geografia Humana, Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras

e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

Abstract: The nature performs countless functions according to human demand,

however the anthropological transformations have caused deep changes in natural

systems, which are able to endanger these functions maintenance. This paper has

objectivated to evaluate the degrees of anthropological alterations (hemeroby) in the

landscape’s unities (UPs) of the Sorocaba River’s Basin/SP, scale 1:250.000, and the

contribution of prevailing land usage in each UP, to the nature’s conservation (CCN).

From the idea of the more modifiers are the usages, the more transformations in the

natural systems, and minor its stability, making more difficult the nature’s conservation.

A Hemeroby Map of the 35 UPs in the basin was made that completed the evaluation

of the CCN. Five hemeroby degrees were identified, that were classified by comparing

the different usages (prevailing) and kinds of coverage among them according their

distribution (relative) to the nature’s conservation (very high, high, medium, low and

very low). It was verified that 21 UPs (around 65% of the basin’s area) show land

usages that cause moderated to strong modifications in its landscape, pastures an

anthropical fields, that change the natural functions` supplying potential, but that keep

the capacity of recovering of its original state and, therefore, promotes medium CCN.

Usages that are stronger modifiers and artificial makers, since commercial cultivations

up to different degrees of urbanization, can eliminate the structure of the natural

systems jeopardizing their recovering capacity, offering low and very low CCN, and

consists around 25% of the study area (eleven UPs). Nevertheless, athropical usages

that are less modifiers (as forest cultivation) that can allow better accomplishment for

natural functions, and the indirect usages (recreation, protected areas, etc.) are

opportunities of high and very high CCN, although reduced in the study area (10% and

three UPs).

KEY-WORDS: hemeroby, landscape unity, nature’s conservation.

1 INTRODUÇÃO

O bem-estar e a qualidade de vida do ser humano dependem tanto da

manutenção das funções da natureza quanto das relações técnicas que são estabelecidas

entre ser humano e natureza, as quais acarretam diversos graus de transformação dos

sistemas naturais.

De forma direta ou indiretamente inúmeros benefícios e serviços são realizados

pela natureza na medida em que a integridade das funções por ela realizadas é mantida.

De acordo com De Groot (1992 e 2006), a natureza realiza cinco grupos de funções (de

regulação, de habitat, de produtividade, de suporte e de informação) que conforme Born

e Talocchi (2002) oferecem: os recursos ou bens – produtos ou elementos – e, os

serviços naturais – processos protetores e regulatórios entre outros –, necessários ao

bem-estar dos seres humanos e dos demais seres vivos.

Entretanto, as transformações antrópicas quando feitas pensando-se apenas no

maior lucro direto e imediato, baseada na crença no avanço tecnológico e sem um

planejamento com visão sistêmica, têm provocado profundas modificações nos sistemas

naturais, com conseqüências indesejáveis (LEFF, 2000; DOUROJEANNI e PÁDUA,

2001; FOLADORI, 2001; WILSON, 2002; FÁVERO et al., 2004; e FÁVERO, 2007).

Além do comprometimento das funções da natureza, com a crescente tendência à

concentração das populações em áreas urbanas, por exemplo, cada vez menos os

cidadãos conseguem encontrar oportunidades de contato direto com a natureza (cuja

importância para a saúde é fato comprovado cientificamente) já que, na maioria dos

casos, a urbanização ocorre com aumento de “concreto” em detrimento da paisagem

natural (McHARG, 2000; FÁVERO et al., 2004; e FÁVERO, 2007).

Segundo ainda vários autores (ODUM, 1985; FORMAN, 1995; MATEO

RODRIGUEZ, 2000; e McHARG, 2000) certas perturbações (estresses físicos)

introduzidas pelos seres humanos (ou antrópicas), nos ecossistemas, são repentinas

demais, violentas demais ou arrítmicas demais para o processo de adaptação da

comunidade biótica, de tal forma que ocorre uma forte oscilação ao invés de uma

estabilidade. Portanto, certos impactos que podem ser absorvidos nas paisagens

naturais, em paisagens antropogênicas podem ser catastróficos.

Desta forma, a adoção de uma postura precavida e de valorização de medidas de

conservação da natureza, nos processos de planejamento do uso das terras e de

transformação da natureza, buscando a utilização de conceitos e métodos que

contemplem um melhor aproveitamento de seu potencial, tem se tornado emergencial.

Das várias abordagens geográficas que vêm desenvolvendo conceitos e métodos

para procurar integrar sociedade e natureza destaca-se a Ciência da Paisagem cujos

princípios básicos são (MONTEIRO, 2000; MATEO RODRIGUEZ, 2000; NUCCI,

2001; MATEO RODRIGUES et al., 2004; DIAS, 2006; e FÁVERO, 2007):

9 a construção de conceitos e métodos que buscam integrar os elementos da natureza e

da sociedade de forma espacializada (e/ou georreferenciada);

9 a valorização da natureza e do entendimento de suas leis para buscar estabelecer

suas potencialidades (limites e aptidões para os usos antrópicos).

Tais princípios são fundamentais para o estabelecimento de estratégias, com

critérios e parâmetros, que possibilitem utilizar a natureza aproveitando ao máximo os

fluxos de renovação do suporte básico da vida e a capacidade de depuração de rejeitos

dos processos ecológicos, para proporcionar uma qualidade ambiental (mínima) que

melhore as condições de vida das populações conforme suas peculiaridades culturais.

O conceito de “paisagem” foi introduzido como termo científico-geográfico no

início do século XIX por Alexander von Humboldt (1769-1859), o grande pioneiro da

moderna geobotânica e geografia física e, mais recentemente, foi resgatado por Bertrand

(1972) que procurou reforçar a importância da visão integrada (holística) em renuncia

ao processo de determinação de unidades sintéticas com base nas unidades elementares

delimitadas pelas disciplinas mais especializadas (Geologia, Geomorfologia, Pedologia,

Climatologia, etc), procurando talhar diretamente a paisagem global tal qual ela se

apresenta, enfatizando que ‘a síntese vem felizmente, no caso, substituir a análise’

(FÁVERO, 2007; FÁVERO et al., 2007; e NUCCI, 2007).

A Geografia das Paisagens foi se desenvolvendo em vários países tendo grande

influência, segundo vários autores (BERTRAND, 1972; SOTCHAVA, 1978; MATEO

RODRIGUEZ, 2000; MONTEIRO, 2000; NUCCI, 2001; e MATEO RODRIGUEZ et

al., 2004), da teoria geral dos sistemas e, no Brasil, os trabalhos do professor Dr. Carlos

Augusto

de

Figueiredo

Monteiro

apresentaram

suas

contribuições,

a

este

desenvolvimento, com vários estudos voltados a construção de um conjunto de

concepções e métodos integradores para tratamento das questões sobre qualidade

ambiental.

Deste esforço destaca-se o conceito de paisagem, o qual está sendo adotado para

este trabalho: “Entidade espacial delimitada segundo um nível de resolução do

geógrafo (pesquisador), a partir dos objetivos centrais da análise, de qualquer modo

sempre resultando da integração dinâmica e, portanto, instável dos elementos de

suporte, forma e cobertura (físicos, biológicos e antrópicos) e expressa em partes

delimitáveis infinitamente, mas individualizadas através das relações entre elas, que

organizam um todo complexo (sistema), verdadeiro conjunto solidário e único, em

perpétua evolução” (MONTEIRO, 2000, p. 39).

Para estudo da estrutura e dinâmica de uma paisagem, visando estabelecer suas

potencialidades, o procedimento básico, largamente recomendado (BERTRAND, 1972;

DELPOUX, 1974; SOTCHAVA, 1978; MONTEIRO, 2000; MATEO RODRIGUEZ,

2000; NUCCI, 2001; e FÁVERO, 2007), seria a apreensão das descontinuidades

objetivas da paisagem (BERTRAND, 1972), ou a delimitação de Unidades de Paisagem

(MONTEIRO, 2000).

A Unidade de Paisagem seria definida por uma síntese de numerosas

características e justificada pela redundância ou repetição, que fornecem uma relativa

homogeneidade do sistema assim constituído, sendo, portanto uma representação

geográfica (projeção espacial) do ecossistema, denunciada por indicadores facilmente

perceptíveis (vegetação, formas de relevo, uso e cobertura do solo, etc.), com um nível

homogêneo de organização da vida em seu interior, tanto no que diz respeito a sua

estrutura quanto ao seu funcionamento (FÁVERO et al., 2004; e FÁVERO, 2007).

A delimitação de Unidades de Paisagem não pode ser entendida como um fim

em si mesma e também deve vir acompanhada da escala cartográfica adotada (dado que

a escala restringe o grau de detalhamento da realidade analisada) (NUCCI, 2001). Cada

unidade pode e deve passar por uma avaliação, ou seja, uma valoração em termos de

suas qualidades ou grau de excelência intrínseco (GÓMEZ OREA, 1978).

McHarg (2000), por exemplo, defende que cada paisagem apresenta uma

suscetibilidade intrínseca aos usos das terras podendo eventualmente suportar mais de

um tipo de uso antrópico sem comprometimento das funções da natureza, porém estas

oportunidades ou aptidões para usos antrópicos diferem de acordo com suas

características. Desta forma, utilizar a natureza racionalmente implica em reverter a

favor do uso humano suas oportunidades respeitando, o máximo possível, seus limites.

O acompanhamento e avaliação das mudanças no uso e na cobertura da terra,

com a criação de um mosaico de unidades de paisagem em diferentes graus de

transformações tem influenciado positivamente a construção de conceitos e métodos

para a avaliação das paisagens.

Para Mateo Rodriguez (2000), pode-se classificar e avaliar as paisagens,

conforme o grau de impacto, modificação ou transformação.

Esta idéia de avaliação das interferências antrópicas sobre as potencialidades

naturais da paisagem está também presente na construção do conceito de hemerobia,

proposto por Jalas (1953 e 1965 apud TROPPMAIR, 1989) e utilizado por Sukopp

(1972), entre outros conforme apresenta o Quadro 01 obtido de Mateo Rodrigues e

colaboradores (2004). Levando-se em consideração mudanças no solo (tipos de

superfícies), mudanças na vegetação e na flora (perda de espécies nativas, por exemplo),

as paisagens são classificadas em relação aos graus de naturalidade ou de estado

hemerobiótico (artificialidade). Em Haber (1990), ainda, há outra classificação dos tipos

de usos da terra, sem citar o termo hemerobia, de acordo com a diminuição da

naturalidade ou aumento da artificialidade dos ecossistemas.

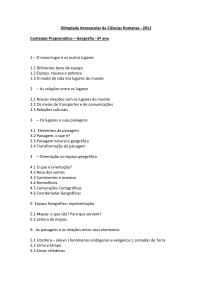

Quadro 01 – Diferentes Interpretações do Grau de Transformação Antropogênica da Paisagem

(FONTE: PIOTRZAK, 1990 apud MATEO RODRIGUEZ et al., 2004, p. 180).

NÍVEL

GRAU DE

GRAU DE

GRAU DE

ESTRATOS DE

GRAU DE

HEMERÓBICO NATURALIDADE

(H. Sukopp,

(H. Ellemberg, SINANTROPIZAÇÃO NATURALIDADE SINANTROPIZAÇÃO TRANSFORMAÇÃO

1982, L. Jalas,

1973, H. Leser,

(H. Sohiutter, 1982) (H. Sohlutter,1982) (J.B. Falinski, 1966)

(J.B. Falinski (1966)

l953 e 1963)

1978)

0. A-hemeróbico

(primogênico)

l. Oligohemeróbico

(transformação

leve)

2. Mesohemoeróbico

(transformação

média)

3. Eu-hemeróbico

(extensamente

transformado)

4. Polihemerôbico

(maior grau de

transformação)

5. Metahemetóbico

(completamente

transformado)

Totalmente

natural

0

9

-

-

Natural Seminatural

1-2

8-7

Presinantropização

I

Distante do

natural

3-4-5

6-5

Preotosinantropização

II

Muito distante

do natural

6-7-8

3–2-1

Polisinantropização

III - IV

Artificial

9

0

Metasinantropização/

Eusinantropização

V - VI - VII

Áreas urbanas

8

0

Pansinantropização

VIII

Desta forma o presente trabalho, considerando que a natureza desempenha

inúmeras funções básicas para o suprimento de qualquer ser humano (ou outro ser vivo)

e que as transformações antrópicas têm provocado, por vezes, profundas modificações

nos sistemas naturais, capazes de comprometer sua conservação, objetivou avaliar os

graus de alteração antrópica (hemerobia) nas Unidades de Paisagem (UPs) da Bacia

Hidrográfica do Rio Sorocaba/SP, escala 1:250.000 [elaborado por Fávero (2007)], e as

contribuições, dos usos das terras predominantes em cada UP, para a conservação da

natureza.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A Bacia do Rio Sorocaba possui uma área de drenagem de 5.273 km² e encontrase entre as latitudes 22°45’ e 24° Sul e as longitudes 47° e 48°15’ Oeste, na região

centro-sudeste do Estado de São Paulo (Figura 01) e de cobertura vegetal natural do

Domínio da Mata Atlântica que é um dos 10 ‘hotspots’ de biodiversidade considerados

prioritários para a conservação da natureza dada sua grande riqueza em espécies

endêmicas e o extremo grau de fragmentação dos remanescentes.

Figura 01 – Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba no Estado de São Paulo (Org.: FÁVERO, 2006).

Fávero (2007), em sua tese de doutorado intitulada “Paisagem e Sustentabilidade

na Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba”, elaborou o mapa síntese com proposta de

delimitação de Unidades de Paisagem (UPs), na escala 1:250.000, para a Bacia do Rio

Sorocaba, com base na integração de elementos de cobertura (a vegetação e o uso das

terras), com as unidades geomorfológicas (os compartimentos morfoestruturais e

morfoesculturais de suporte). Para tanto utilizou a sobreposição dos mapas: de

caracterização da vegetação natural (ou original e secundária); de usos das terras; e o

geomorfológico.

Do quadro síntese, elaborado por Fávero (2007), que caracteriza exaustivamente

cada uma das UPs, foram utilizadas, principalmente as informações referentes à

vegetação e os usos das terras para a avaliação do grau de naturalidade/artificialidade de

acordo com o conceito de hemerobia (dominação e/ou alteração das paisagens, ou a

totalidade dos efeitos das ações, voluntárias ou não, do ser humano sobre os

ecossistemas/paisagens) revisado na literatura.

Partindo-se do pressuposto de que quanto mais modificadores ou hemerobióticos

forem os usos das terras estabelecidos maiores as transformações nos sistemas naturais e

menor sua estabilidade dificultando a conservação da natureza, elaborou-se o Mapa de

Hemerobia das UPs da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba (Figura 02) que contemplou

a avaliação da contribuição dos usos das terras para a conservação da natureza.

Conforme cada tipo de uso favorece ou dificulta a manutenção das funções da

natureza ao modificar menos ou mais a estrutura (morfo-funcional dinâmica) dos

sistemas naturais, e contribuindo (ou não) para a conservação da natureza, atribuiu-se

valores numéricos correspondentes ao grau de contribuição para a conservação.

Pretendeu-se não uma avaliação absoluta e independente, mas sim uma

comparação entre as UPs para ordená-las de forma relativa de acordo com uma maior

ou menor interferência antrópica levando ao afastamento da paisagem mais natural.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

As trinta e cinco Unidades de Paisagem (UPs), delimitadas por Fávero (2007)

para a Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba, foram avaliadas de acordo com os

elementos naturais e as interferências antrópicas concretizadas na paisagem.

Cinco graus de hemerobia foram identificados e classificados comparando os

diferentes usos das terras e tipos de coberturas entre si conforme sua contribuição

(relativa) para a conservação da natureza estabelecendo as seguintes categorias para

avaliação das UPs:

9 muita alta (contribuição para a conservação da natureza - CCN) – paisagens não

modificadas ou levemente modificadas [(naturais e semi-naturais) - com muito baixa

hemerobia] – cujos usos das terras predominantes são as áreas protegidas com controle

de usos antrópicos onde ocorrem atividades de turismo, educação ambiental e recreação

controladas (a cobertura vegetal natural e sucessões naturais predominam);

9 alta (CCN) – paisagens levemente modificadas [(semi-naturais) - com baixa

hemerobia] – usos silviculturais (reflorestamentos de eucaliptos) e atividades de

turismo, educação ambiental e recreação extensivas;

9 média (CCN) – paisagens com modificações moderadas a fortes [(antropo-naturais;

pastoris) - com média hemerobia] – com pastagens entremeadas por campos antrópicos;

9 baixa (CCN) – paisagens com modificações fortes a muito fortes [(antropo-naturais;

agrícolas) - com alta hemerobia]

– com culturas e lavouras diversas e grandes

barragens;

9 muito baixa (CCN) – paisagens com vários graus de urbanização [(desde povoados

até grandes áreas urbanizadas com alta densidade demográfica) - com muito alta

hemerobia] e áreas industrializadas.

Os graus de hemerobia correspondentes são inversamente proporcionais às

contribuições dos usos das terras para a conservação da natureza sendo tanto maiores

quanto menores forem estas contribuições.

O Quadro 02 resume as categorias supracitadas e sistematiza a legenda do Mapa

de Hemerobia da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba da Figura 02.

Por sua vez o Quadro 03 apresenta a avaliação das UPs da Bacia do Rio

Sorocaba quanto a contribuição dos usos antrópicos para a conservação da natureza

conforme as categorias detalhadas no Quadro 02.

Quadro 02 – Graus de Modificação ou Artificialização dos Usos das Terras (Hemerobia) e Respectivos

Parâmetros para a Avaliação da Importância dos Usos das Terras para a Conservação da Natureza nas

UPs da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba (Elaborado por FÁVERO, 2007).

Grau de Modificação ou

artificialização

(Hemerobia)

Não modificadas ou

levemente modificadas –

naturais e semi-naturais

(Menor hemerobia)

Levemente modificadas –

semi-naturais

Modificações moderadas a

fortes – antropo-naturais

(pastoril)

Modificações fortes a muito

fortes – antropo-naturais

(agrícolas)

Intensamente modificadas –

artificializadas ou

antrópicas

(Maior hemerobia)

Descrição dos Usos Predominantes

9 Parte de ou áreas protegidas (UCs)

com controle dos usos antrópicos;

9 Atividades de turismo, educação

ambiental e recreação controladas;

9 Atividades de turismo, educação

ambiental e recreação extensivas;

9 Silvicultura (reflorestamentos de

eucaliptos);

Contribuição para a

Conservação da Natureza

(Parâmetro)

Muito Alta (4)

Alta (3)

9 Pastagens entremeadas por campos

antrópicos

Média (2)

9

9

Baixa (1)

Culturas e lavouras diversas

Grandes Barragens

9 Povoados e Áreas urbanas (em geral

com alta densidade demográfica);

9 Áreas de industrialização.

Muito Baixa (0)

Quadro 03 – Avaliação da Contribuição dos Usos Estabelecidos nas UPs da Bacia do Rio Sorocaba para

a Conservação da Natureza (Elaborado por FÁVERO, 2007).

Contribuição para a Conservação dos Usos

das Terras Estabelecidos

MUITO ALTA (4)

ALTA (3)

UPs

6

4a, 4b,

MÉDIA (2)

1a, 1b, 2a1, 2a2, 2a3, 2b, 3a, 3b, 5a1, 5a2, 5a3, 5b1,

5b2, 5c1, 5c2, 5c3, 5d, 8a1, 8a2, 8a3, 8b

BAIXA (1)

7a, 7b1, 7b2, 7b3

MUITO BAIXA (0)

9a1, 9a2, 9b1(a), 9b1(b), 9b1(c), 9b1(d), 9b2

Analisando o Quadro 03 e o Mapa de Hemerobia da Bacia Hidrográfica do Rio

Sorocaba (Figura 02) verificou-se que a maior parte das UPs (21 UPs - cerca de 65% da

área da Bacia), apresenta predominância de pastagens entremeadas a campos antrópicos

em seus usos das terras, atividades que promovem modificações moderadas a fortes nos

sistemas naturais e, portanto oferecem média contribuição para a conservação da

natureza.

Menor

Graus de

Hemerobia

Maior

Figura 02 – Mapa de Hemerobia e Contribuição dos Usos das Terras para a Conservação da Natureza nas Unidades de Paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio

Sorocaba (Elaborado por FÁVERO, 2007).

Conforme alguns autores (MATEO RODRIGUEZ, 2000; FÁVERO et al., 2004;

e MATEO RODRIGUEZ et al., 2004) as pastagens e os campos antrópicos alteram de

forma moderada a forte as paisagens promovendo principalmente remoção ou

modificação na cobertura vegetal natural, alterando o relevo e o microclima, que

acarretam alterações no potencial de suprimento de certas funções naturais, porém

conservam a capacidade de recuperação de seu estado original.

Na Bacia do Rio Sorocaba a grande extensão do estabelecimento desta forma de

uso das terras está homogeneizando esta paisagem e em certas UPs acarretando redução

nos fluxos de funções da natureza por elas oferecidos.

Usos indiretos das terras (recreação e turismo controlado, áreas protegidas, entre

outros), que promovem muito alta contribuição à conservação da natureza só foram

encontrados, com predominância, em uma UP (cerca de 2% da área), e usos menos

modificadores das paisagens, como a silvicultura, que promovem alta contribuição para

a conservação da natureza predominam em duas UPs (cerca de 8% da área).

A silvicultura ou as plantações florestais, consideradas como uma forma de usos

antrópicos menos modificadora dos sistemas naturais, alterando em geral a cobertura

vegetal natural e a composição faunística, segundo vários autores (MATEO

RODRIGUEZ, 2000; FÁVERO et al., 2004; e MATEO RODRIGUEZ et al., 2004),

permite melhor cumprimento das funções naturais.

Em quatro UPs (cerca de 15% da área) atividades agrícolas, (para cultivos

diversos) que promovem modificações fortes a muito fortes nas paisagens, são

predominantes, e em sete UPs (cerca de 10% da área) encontram-se as paisagens mais

artificializadas caracterizadas por vários graus de urbanização, oferecendo, portanto, as

menores contribuições para a conservação da natureza, baixa e muito baixa,

respectivamente.

Segundo os mesmos autores supracitados (MATEO RODRIGUEZ, 2000;

FÁVERO et al., 2004; e MATEO RODRIGUEZ et al., 2004) os cultivos comerciais

provocam modificações mais intensas (fortes a muito fortes) na estrutura e estabilidade

dos sistemas naturais, pois além da substituição da cobertura vegetal natural ocorrem

alterações físico-químicas, sobretudo no suporte edáfico (erosão ou empobrecimento

nutricional dos solos) e nos recursos hídricos, tanto superficiais quanto subterrâneos. De

acordo, ainda, com Fearnside (1997), os cultivos anuais ou perenes intensivos, com o

passar do tempo, levam a aumentos significativos da lixiviação, compactação do solo, e

invasão por ervas daninhas, minando as condições mínimas para estas mesmas

atividades.

4 CONCLUSÕES

Verificou-se que a maior parte da (65%) Bacia do Rio Sorocaba apresenta usos

das terras que acarretam modificações moderadas a fortes em sua paisagem, as

pastagens e os campos antrópicos, que alteram o potencial de suprimento de certas

funções naturais, mas mantêm a capacidade de recuperação de seu estado original e,

portanto certa contribuição para a conservação da natureza.

Usos mais modificadores e artificializadores, desde cultivos comerciais até graus

diversos de urbanização, podem desestruturar os sistemas naturais comprometendo sua

capacidade de recuperação, desta forma desafiam a conservação da natureza e compõem

aproximadamente 25% da área estudada.

Todavia usos antrópicos bem menos modificadores, como a silvicultura que,

apesar de alterar a cobertura vegetal natural e a composição faunística, pode ainda

permitir melhor cumprimento das funções naturais, e os usos indiretos (recreação,

turismo controlado, etc.), são oportunidades, porém reduzidas na área estudada (10%),

para a conservação da natureza.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERTRAND, G. Paisagem e Geografia Física Global, Esboço Metodológico. Caderno

de Ciências da Terra, São Paulo, n. 13, p. 01-27, 1972.

BORN, R. H. e TOLOCCHI, S.. Compensações por Serviços Ambientais:

sutentabilidade ambiental com inclusão social. In: BORN, R. H. e TOLOCCHI, S.

(Coords.). Proteção do Capital Social e Ecológico: por Meio de Compensações por

Serviços Ambientais (CSA). São Paulo: Peirópolis, 2002. p. 27-45.

DE GROOT, R.. Functions of Nature. Amsterdã: Wolters-Noordhoff, 1992. 315p.

DE GROOT, R.. Functions-analysis and valuation as a tool to assess land use conflicts

in planning for sustainable, multi-functional landscapes. Landscape and Urban

Planning, Oxford, n.75, 2006. p. 175-186.

DELPOUX, M.. Ecossistema e Paisagem. Série Métodos em Questão, São Paulo, n.13,

1974. p. 01-23.

DIAS, Janise B.. A dimensão dos sistemas naturais na (re)produção dos sistemas

agrícolas da agricultura familiar: análise da paisagem de três comunidades rurais na

Região Metropolitana de Curitiba (em São José dos Pinhais, Manduritiba e Tijucas do

Sul). Curitiba: UFPR, 2006. Tese (Doutorado apresentada ao Programa de Pósgraduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná).

DOUROJEANNI, M. J. e PÁDUA, M.T.J.. Biodiversidade. A hora decisiva. Curitiba:

UFPR, 2001, 308p.

FÁVERO, Oriana A.. Paisagem e Sustentabilidade na Bacia Hidrográfica do Rio

Sorocaba. São Paulo: DG/FFLCH/USP, 2007. Tese (Doutorado apresentada ao

Programa de Pós-graduação em Ciências – Geografia Humana da Faculdade de

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo). Disponível em:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-11122007-095647/.

FÁVERO, O. A.; NUCCI, J. C. e DE BIASI, M.. Hemerobia das Unidades de Paisagem da

Floresta Nacional de Ipanema, Iperó/SP. In: CONGRESSO NACIONAL DE UNIDADES

DE CONSERVAÇÃO, 4., 2004, Curitiba. Anais..., v. 1. Curitiba: Fundação O Boticário de

Proteção à Natureza/ Rede Nacional Pró Unidades de Conservação, 2004. p. 550-559.

FÁVERO, O. A., NUCCI, J. C., DE BIASI, M.. Delimitação de Unidades de Paisagem

como Subsídio ao Planejamento da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba/SP. In:

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA, 12., 2007, Natal.

Anais de Trabalhos Completos. Natal: UFRN, 2007. p. 510-527. 1 CD-ROM.

FEARNSIDE, P. M.. Serviços Ambientais como Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável

na Amazônia Rural. In: CAVALCANTI, C. (Org.). Meio Ambiente, Desenvolvimento

Sustentável e Políticas Públicas. SÃO PAULO: CORTEZ, 1997. p. 314-45.

FOLADORI, G.. Limites do Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Imprensa

Oficial de SP, 2001. 221p.

FORMAN, R. T. T.. Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. New

York: Cambridge University Press, 1995. 632p.

GÓMEZ OREA, D.. El Medio Fisico y la Planificación. Madrid: Cuadernos del

CIFCA, v.1 y v.2, 1978.

HABER, W.. Using Landscape Ecology in Planning and Management. In:

ZONNEVELD, I. S. and FORMAN, R. T. T. (Eds.) Changing Landscapes: an

ecological perspective. New York: Springer-Verlag, 1990.

LEFF, E.. Ecologia, Capital e Cultura: racionalidade ambiental, democracia

participativa, e desenvolvimento sustentável. Blumenau: Ed. da FURB, 2000. 381p.

MATEO RODRIGUEZ, J. M.. Geografia de los paisajes – primera parte paisajes

naturales. Habana: Universidad de Habana, 2000. 193p.

MATEO RODRIGUEZ, J. M.; SILVA, E. V. e CAVALCANTI, A. P. B.. Geoecologia das

Paisagens: uma visão geossistêmica da análise ambiental. Fortaleza: Ed. UFC, 2004. 222p.

McHARG, I. L.. Proyectar com la Naturaleza. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA,

2000. 198p.

MONTEIRO, C. A. de F.. Geossistemas: a História de uma Procura. São Paulo:

Contexto, 2000. 127p.

NUCCI, J. C.. Qualidade Ambiental e Adensamento Urbano. São Paulo:

HUMANITAS/FAPESP, 2001. 236p.

NUCCI, J. C. Origem e desenvolvimento da Ecologia e da Ecologia da Paisagem.

Revista Geografar, n. 2, Curitiba: Programa de Pós-graduação em Geografia –

DGEOG/UFPR, 2007 (on line).

ODUM, E. P.. Ecologia. Rio de Janeiro: Discos CBS (Interamericana), 1985. 434p.

SOTCHAVA, V. B. Por uma Teoria de Classificação de Geossistemas de Vida

Terrestre. Biogeografia, São Paulo, n.14, p. 01-24, 1978.

SUKOPP, H.. Wandel von Flora und Vegetation in Mitteleuropa unter dem Einfluss des

Menschen. Berichte uber Landwirtschaft, Bd. 50/H.1: 112-139, 1972.

TROPPMAIR, H.. Biogeografia e meio ambiente. Rio Claro: edição do autor, 1989.

WILSON, E. O.. O Futuro da Vida: um estudo da biosfera para a proteção de todas as

espécies, inclusive a humana. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 242p.