APTIDÃO PEDOLÓGICA DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO

JIQUIRIÇÁ-BA PARA PRODUÇÃO AGRÍCOLA CACAUEIRA

Diêgo Pereira Costa

Universidade Estadual de Feira de Santana

[email protected]

Tiago Santos da Silva

Universidade Estadual de Feira de Santana

[email protected]

Valéria Savana Menezes L. da Silva

Universidade Estadual de Feira de Santana

[email protected]

Ramon dos Santos Dias

Universidade Estadual de Feira de Santana

[email protected]

Rosângela Leal Santos

Universidade Estadual de Feira de Santana

[email protected]

Resumo

O estudo de Aptidão Pedológica para Produção Cacaueira do Território de Identidade Vale do

Jiquiriçá, partiu da identificação dos cinco tipos de solo da área. Os mesmos foram analisados a

partir das características do relevo, da potencialidade, fertilidade, drenagem, textura e

profundidade. Após serem analisados os dados disponíveis sobre o solo foram possíveis obter

respostas quanto à aptidão pedológica à produção cacaueira nas cidades do Território de

Identidade em questão a partir do mapeamento no SIG-BAHIA.

Palavras-chave: Aptidão Pedológica. Produção Cacaueira. Solo.

Introdução

Para muitos, solo é qualquer parte da superfície da Terra, para os Pedólogos e os

Edafólogos, o solo pode ser definido como a massa natural, que compõe a superfície da

Terra e que suporta ou é capaz de suportar plantas, corpos artificiais como construções,

e naturais como o relevo (Lepsch, 2002).

Para Brady (1979) “O solo é o ambiente natural em que crescem os vegetais”, já para

Costa (2004) “solo é o meio natural para o desenvolvimento das plantas terrestres, tal

como se formou (solo dito natural), ou mais ou menos modificado como resultado da

sua utilização pelo homem”.

1

De acordo com o Ministério da Agricultura (1979) “A capacidade produtiva do setor

agrícola de um país ou região depende fundamentalmente da disponibilidade e da

qualidade do recurso natural Terra, constituindo o conhecimento de suas diversas

aptidões fator de grande importância para sua utilização racional na agricultura”.

O objetivo deste artigo é destacar a importância das características do solo na

determinação da aptidão natural das culturas, no caso específico da Cultura Cacaueira,

no Vale do Jiquiriça (BA). Uma vez que cada tipo de solo irá fornecer condições

favoráveis para determinado tipo de cultura, o estudo do mesmo irá nos garantir a

viabilidade de se plantar certo tipo de cultura numa determinada área, evitando o uso

irracional do solo pelo homem para um manejo agrícola adequado, que não danifique ou

cause esgotamento do solo.

No território de Identidade Vale do Jiquiriçá, que é formado por 22 municípios,

identificamos a presença de cinco tipos de solo: Argissolo; Cambissolo; Latossolo;

Neossolos; Planossolo, os quais apresentaram variações locais. Os mesmos foram

analisados a partir das características do relevo, da potencialidade, fertilidade,

drenagem, textura e profundidade. Após serem analisados os dados disponíveis sobre

solo foram possíveis obter respostas quanto à aptidão pedológica à produção cacaueira

nas cidades do Território de Identidade em questão.

Referencial Teórico

O estudo das aptidões agrícolas de uma determinada região é de fundamental

importância para o aproveitamento do solo sem causar seu esgotamento.

È evidente que quanto maior a variedade de solos que uma nação possui,

maior a oportunidade de seu povo encontrar melhor padrão de vida. È

importante, porém, que as maiores áreas sejam ocupadas por solos adaptados

ás grandes produções de alimentos e matérias primas essenciais à habitação,

vestuário, transporte, e indústria. Bertoni (1990).

As pesquisas de aptidão pedológica permitem através do estudo das propriedades físicas

dos solos, identificar as diversas aptidões agrícolas que os mesmos apresentam. Uma

vez que as propriedades influem na capacidade de retenção de água e drenagem do solo,

bem como na profundidade de penetração do sistema radicular (Braudeau, 1970. apud

2

SOUZA Jr.1999), além de influenciar as reações químicas e a absorção de nutrientes

pela planta.

De acordo com Galeti (1982) ao se trabalhar com uma determinada cultura é essencial

que se conheça a profundidade efetiva do solo e da extensão do sistema radicular da

cultura, para evitar erros desatrosos. Coelho (1973), acrescenta que a produção de

cultura, na maioria das vezes, enfrenta limitações por ausência de um adequado

suprimento de água. Sendo assim, “a capacidade de retenção de água por um solo é uma

das características que devem ser levadas em consideração no seu uso para fins

agrícolas”. Kiehl (1979), discute a importância do conhecimento prático da classe

textural, “o conhecimento da classe textural do solo dá ao técnico uma série de

informações sobre suas propriedades; a predominância de um separado permite ao

técnico experimentado tirar ilações”.

Sobre o solo Brady explana:

Corpo natural sintetizado em forma de perfil, composto de uma mistura

variável de minerais divididos em pedaços e desintegrados, e de matéria

orgânica em decomposição, que cobre a terra com uma camada fina e que

fornece, quando contém, as quantidades necessárias de ar, água, amparo

mecânico e subsistência para os vegetais. (Brady, 1979).

De encontro Galeti (1982) afirma, o solo é a base da agricultura, “é o meio onde o

vegetal retira os materiais necessários à sua nutrição e ao mesmo tempo é suporte sobre

o qual se ancora”. A relevância dos trabalhos de aptidão pedológica é encontrada

quando Galeti (1982) declara que grupos de solos diferentes, possuem muitas vezes

diferenças contrastantes quanto ao seu manejo, pois, os problemas apresentados nos

solos não serão os mesmos.

Método

A realização deste artigo partiu inicialmente de uma revisão bibliográfica, na qual foram

estudados autores que forneciam informações referentes ao tema de estudo: “Aptidão

pedológica agrícola”. E dos elementos necessários ao estudo, os quais foram

selecionados, que são: relevo, potencialidade, fertilidade, drenagem, textura e

profundidade.

3

Posteriormente passamos a trabalhar com materiais mais específicos que caracterizavam

os solos da nossa área de estudo: Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá-Ba,

procurando identificar quais solos seriam aptos para produção agrícola cacaueira.

Realizamos uma coleta de dados no Radam Brasil e também no SIG Bahia, a qual foi

decisiva na elaboração do mapa de aptidão pedológica, através das técnicas do

Geoprocessamento.

No total foram gerados sete mapas na escala de 1:250 000 correspondentes às seis

variáveis que foram utilizadas (relevo, potencialidade, fertilidade, drenagem, textura e

profundidade). Para os mapas foram atribuídos valores (pesos), que estão de acordo com

a cultura do cacau: (1) Inapta; (2) Parcialmente Apta e (3) Apta. Foi feita a

ponderação dessas variáveis (relevo + potencialidade + fertilidade + drenagem +

textura + profundidade /6), gerando assim o mapa final de Aptidão Pedológica do

Território de Identidade do vale do Jiquiriçá para Produção Cacaueira.

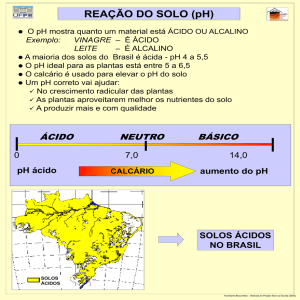

Área de Estudo: localização e caracterização fisiográfica

O Vale do Jiquiriçá fica situado a cerca de 150 km a sudeste de Salvador-Ba, ocupa uma

área de 6.900 km² (Figura 01). É composto pelos seguintes municípios: Amargosa,

Brejões, Cravolândia, Elísio Medrado, Iaçu, Irajuba, Itaquara, Itatim, Itiruçu,

Jaguaquara, Jaguaripe, Jiquiriçá, Lafaiete Coutinho, Lage, Lagedo do Tabocal, Maracás,

Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, Santa Inês, Santa Terezinha, São Miguel

das Matas, Ubaíra e Valença. São municípios de médio e pequeno porte (de 2400 a

200km²), distribuídos em 47 distritos.

Aspectos do Meio Natural:

O Vale do Jiquiriçá ocupa quatro regiões fitoclimáticas distintas, possui desde o clima

ameno do litoral Atlântico até os rigores do semi-árido, o que determina uma paisagem

bem diversificada, seja natural ou decorrente da ação humana, com altitudes que

atingem 1000 m em contraste com as baixadas litorâneas, com culturas agrícolas

praieiras (dendê e coco-da-baía) e o sertão castigado pelas estiagens. (BATISTA,

2001/2002).

4

Figura 01. Mapa do Território de Identidade Vale do Jiquiriçá-Ba

Cacau

O cacaueiro é uma planta nativa das florestas tropicais da América, onde hoje é

encontrado, em estado silvestre, do Peru até o México (Figura 2). Sua designação

cientifica definitiva, Theobroma cação (theobroma = alimento/ manjar dos deuses) foi

dada pelo botânico Lineu em 1753 (CEPLAC,1980).

5

Figura 02. Foto do Cacau.

Fonte: Google imagens, 2009

O cacaueiro é originário da cabeceira da Bacia Amazônica, de onde se dispersou em

duas direções: para o leste, ao longo do Rio amazonas, dando origem ao tipo

denominado “forasteiro” ou “Amarelado”; e para o norte e oeste, cruzando os Andes, e

avançando pela América Central até o sul do México, dando origem ao tipo “crioulo”.

Em 1746, o cacaueiro foi introduzido na Bahia, com sementes trazidas do Pará pelo

colono françês Federico Warneau e plantadas por Antonio Dias Ribeiro na Fazenda

Cubículo, à margem do Rio Pardo, no atual município de Canavieiras, como planta

ornamental. Do Rio Pardo foram levadas sementes para diversas regiões do Sul do

Estado da Bahia, chegando às terras de Ilhéus em 1752 (CEPLAC, 1980).

Formou-se assim, com o correr dos anos, grandes plantações de cacau, transformandose o produto, a partir do final do século passado no principal esteio econômico da região

e do próprio Estado (CEPLAC, 1980).

Caracterização do clima de uma área apta à produção cacaueira

Segundo (SOUZA Jr. et aL, 1999) para o cacaueiro para se desenvolver, em uma área

adequada, a mesma tem que apresentar clima quente e úmido e temperatura média de

cerca de 25ºC, e uma região com precipitação anual entre 1.500 e 2000 mm bem

distribuída ao longo do ano, sem períodos secos prolongados.

6

Características dos solos e sua influência no cultivo do cacau

Fertilidade, potencial do solo e a produção cacaueira

É a Capacidade de produção do solo devido à disponibilidade equilibrada de elementos

químicos como potássio, nitrogênio, sódio, ferro, magnésio e da conjunção de alguns

fatores como água, luz, ar, temperatura e da estrutura física da terra (ACIESP, 1980).

Para Coelho (1973), a fertilidade corresponde à capacidade que um determinado solo

apresenta para fornecer nutrientes às plantas em quantidades adequadas e proporções

convenientes.

O potencial do solo esta diretamente relacionada com a sua capacidade de reter

nutrientes e umidade.

Para o cultivo de cacau é imprescindível a presença de solo de boa fertilidade natural e

umidade, pois a presença dos nutrientes e da umidade favorecerá o seu

desenvolvimento.

Drenagem, textura do solo e a produção cacaueira

Radam Brasil (1981) “No sentido dinâmico, a drenagem diz respeito à rapidez e

extensão com que a água é removida do solo, especialmente através do escoamento

superficial e do fluxo em direção das correntes subterrâneas. Porém, esta remoção

também se dá através da evaporação e transpiração das plantas. Como atributo

intrínseco do solo se refere à freqüência e duração do período durante o qual permanece

por debaixo do ponto de saturação”. Quanto a Textura, segundo Kiehl (1979) “pode ser

definida como sendo a proporção relativa dos diferentes grupos de partículas primárias

nele existentes”.

De acordo com o Radam (1981) a textura reflete o percentual com que participam, na

constituição do solo, as frações areia, limo ou silte e argila.

Ainda para Kiehl (1979), a parte sólida de um solo é constituída por material inorgânico

e orgânico, geralmente intimamente ligados. Em alguns solos o material inorgânico

sólido é constituído por partículas grosseiras, dando-lhes o aspecto cascalhento ou

arenoso; em outros, predominam as partículas minerais coloidais, que dão ao solo

7

características argilosas. A argila, a matéria orgânica, o calcário e os sesquióxidos de

ferro e alumínio, funcionam como agentes cimentantes, agregando as demais partículas.

Segundo (Garcia. 1985. Apud Souza Jr 1999) a presença de maior quantidade de

cascalho ao longo do perfil do solo nas regiões produtoras de cacau do Brasil dificulta o

desenvolvimento da raiz da planta. (Pinho et al, 1992) Acrescenta que solos com

elevados teores de argila de alta atividade (2:1), porém de alta pegajosidade e

plasticidade, conferem ao solo condições de expansão quando úmidos e de

fendilhamento quando secos. “Geralmente as fendas são largas e profundas, o que

facilita a penetração das águas das primeiras chuvas para horizontes mais profundos,

compensando assim a baixa infiltração de água nesse tipo de solo. Esse fenômeno,

porém, pode causar danos às raízes das plantas, salvo nas condições de cacaueiros autosombreados, quando se torna intenso e as fendas mais estreitas e menos profundas. De

acordo com (Garcia. 1985. Apud Souza Jr 1999) o cacaueiro é encontrado em solos com

as mais diferentes texturas. Contudo, seu cultivo só é indicado para solos arenosos,

quando as adubações são parceladas e balanceadas. Para produção de cacau no caso de

climas úmidos a textura indicada é a arenosa, pois essa retêm uma menor quantidade de

água no solo, evitando o seu excesso. Já para climas áridos a produção só será permitida

em alta presença de argila no solo.

Relevo e a produção cacaueira

Cunha e Guerra (2007) “O relevo sempre foi notado pelo homem no conjunto de

componentes da natureza pela sua beleza, imponência ou forma”. Mas, para além disso

o homem apresenta uma antiga convivência com o relevo que reconhece sua relevância

quando de trata da localização de cultivos específicos.

Segundo Cunha e Guerra (2000) ”O relevo exerce uma forte influência na evolução e

desenvolvimento dos solos.” O aspecto do relevo local tem marcantes influências nas

condições hídricas e térmicas dos solos e, por conseguinte, no clima do solo. Estas

influências se refletem, principalmente, em microclimas e na natureza da vegetação

natural, e em características e propriedades dos solos. As características ligadas a

Dinâmica da Água, Espessura do Solo e Diferenciação de Horizontes; Horizonte

superficial, Espessura e teor de Matéria Orgânica; Cor e Temperatura do Solo;

8

Saturação de Bases e Lixiviação pode ser relacionada com o relevo e/ ou com a posição

do solo na paisagem.

Nas partes altas e relativamente planas, os solos apresentam boa drenagem interna, nas

encostas com declives mais acentuados apresentam drenagem boa ou excessiva, porém

são mais secos, enquanto que nas partes inferiores das vertentes e nas áreas de várzeas

e/ ou depressões há predominância de água na massa do solo durante o ano. Esta

permanência de água resulta em solos imperfeitamente drenados ou mal drenados,

dependendo se o lençol freático está próximo à superfície ou não, respectivamente.

Os solos, em superfícies mais suaves, são mais profundos e apresentam, em geral, nítida

diferenciação entre horizontes principais. Nas encostas mais íngremes apresentam-se

mais rasos com menor diferenciação entre os horizontes principais, devido ao acentuado

escoamento superficial de água, que favorece a remoção do material edafisado.

Áreas altimontanas, acima de 700 metros, mesmo em regiões tropicais apresentam

horizonte superficial A orgânico-mineral mais espesso e com teores elevados de matéria

orgânica devido à lenta mineralização do material orgânico, favorecendo pelo clima

mais ameno e condicionado pela altitude. Em áreas de várzeas os teores de matéria

orgânica e espessura do horizonte superficial A aumentam, à medida que o lençol

freático se aproxima da superfície. Neste caso, a diminuição de oxigenação, devido ao

excesso de água, diminui a decomposição dos materiais orgânicos.

O relevo local, a orientação das encostas e a posição do solo na paisagem têm um

enorme efeito nas condições hídricas e térmicas dos solos, favorecendo o aparecimento

de microclimas e por conseguinte alterações na cor, temperatura (Smith, et al.1964 apud

Cunha, et aL 2000) e cobertura vegetal natural.

Os solos que estão localizados no terço médio e nas encostas voltadas para norte e oeste

apresentam-se mais secos, saturação de bases acima de 50%,moderadamente ácidos e

pouco profundos. Em contraste os solos localizados nas encostas voltadas para sul e

leste apresentam-se mais úmidos, saturação mais baixa, fortemente ácidos e perfis mais

desenvolvidos, devido a maior umidade ocasionada pela menor exposição aos raios

solares.

Para produção cacaueira, segundo (Garcia. 1985. Apud Souza Jr 1999) é necessária a

presença de solos profundos, logo um relevo suave apresenta características mais

adequadas.

9

Profundidade e a produção cacaueira.

De acordo com (Galeti, 1973), a profundidade efetiva do solo corresponde a região até

onde as raízes das plantas podem alcançar no sentido vertical. Esta é de extrema

relevância na agricultura, pois solos rasos costumam dificultar a preparação de culturas.

Limitam as mesmas, ou seja, nem todas as culturas podem ser feitas em solos rasos,

constituindo problemas no estabelecimento de terraceamentos, na construção de

barragens, dentre outros. O cacaueiro para se desenvolver adequadamente, exige solos

profundos e ricos, (Garcia. 1985. Apud Souza Jr 1999) considera como adequada a

profundidade efetiva mínima de 1,20 m para o cultivo do cacaueiro.

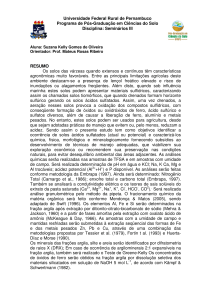

Solos do território de identidade Vale do Jiquiriçá

Os solos presentes no Território de Identidade do vale do Jiquiriçá são: Argissolo;

Cambissolo; Latossolo; Neossolos; Planossolo. (Figura 03). Todos os dados referentes

aos planos de informação foram tirados a partir da base de dados do SIG BAHIA (2003)

e do Projeto RADAM BRASIL (1981), os quais foram convertidos em informações e

apresentados no mapa de solo, classificado na 1ª ordem taxonômica, elaborado através

dos dados do SIG BAHIA (2003) em escala de 1: 250 000.

10

Figura 03. Mapa de Classificação dos Solos do Território de Identidade do Vale do

Jiquiriçá.

No mapa de solo da Região do Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá,

classificado na 1º ordem taxonômica, foram encontradas 5 classes de solos, que são:

Argissolo que ocupa 23,2% da ária total da região; Cambissolo que ocupa 4,48% da ária

total da região; Latossolo que ocupa 65,32% da ária total da região; Neossolos que

ocupa 4% da região; Planossolo que ocupa 3% da ária estudada da região.

Descrição dos Solos localizados na área de estudo:

Argissolos

São solos constituídos por material mineral, que têm como características diferenciais a

presença de horizonte B textural de argila de atividade baixa, ou alta conjugada com

saturação por bases baixa ou caráter alítico. O horizonte B textural de argila de

atividade baixa, ou alta conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alítico. O

11

horizonte B textural (Bt) encontra-se imediatamente abaixo de qualquer tipo de

horizonte superficial, exceto o hístico.

A maioria dos solos desta classe apresenta um evidente incremento no teor de argila do

horizonte superficial para o horizonte B, com ou sem decréscimo, para baixo no perfil.

A transição entre os horizontes A e Bt é usualmente clara, abrupta ou gradual.

São de profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de cores

avermelhadas ou amareladas, e mais raramente, brunadas ou acinzentadas. A textura

varia de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte Bt,

sempre havendo aumento de argila daquele para este. São forte a moderadamente

ácidos, com saturação por bases alta, ou baixa, predominantemente cauliníticos.

Cambissolos

São solos constituídos por material mineral, com horizonte B incipiente a qualquer tipo

de horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que

em qualquer dos casos não satisfaçam os requisitos estabelecidos para serem

enquadrados nas classes Vertissolos, Chernossolos, Plintossolos ou Gleissolos.Têm

seqüência de horizontes A ou hístico, Bi, C, com ou sem R.

Devido à diversidade do material de origem, das formas de relevo e das condições

climáticas, as características destes solos fortemente até imperfeitamente drenados, de

rasos a profundos, de cor bruna ou bruno-amarelada até vermelho escuro, e de alta a

baixa saturação por bases e atividade química da fração coloidal.

O horizonte B incipiente (Bi) tem textura franco-arenosa ou mais argilosa, e o solum,

geralmente, apresenta teores uniformes de argila, podendo ocorrer ligeiro decréscimo ou

um pequeno incremento de argila, ou um pequeno incremento de argila do A para o Bi.

Admite-se diferença marcante do A para o Bi, em casos de solos desenvolvidos de

sedimentos aluviais ou outros casos em que há descontinuidades litológicas.

São definidos como solos constituídos por material mineral que apresenta horizonte A

ou hístico com espessura menor que 40 cm seguido de horizonte B incipiente.

Latossolos

12

Compreende solos constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico

imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial,

exceto hístico.

São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado de

enérgicas transformações no material constitutivo. Os solos são virtualmente destituídos

de minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo. Variam de

fortemente a bem drenados, embora ocorram solos que têm cores pálidas, de drenagem

moderada ou até mesmo imperfeitamente drenados, transicionais para condições com

certo grau de gleização.

São normalmente muito profundos, sendo a espessura do solum raramente inferior a um

metro. Têm seqüência do horizonte A, B, C, com pouca diferenciação de sub horizontes,

e transições usualmente difusas ou graduais. De um modo geral, os teores da fração

argila no solum aumentam gradativamente com a profundidade, ou permanecem

constantes ao longo do perfil. São, em geral, solos fortemente ácidos, com baixa

saturação por bases, distróficos ou alumínicos.

Ocorrem, todavia, solos com média e até mesmo alta saturação por bases, encontrados

geralmente em zonas que apresentam estação seca pronunciada, semi-árida ou não, ou

ainda por influência de rochas básicas ou calcárias. São típicos das regiões equatoriais e

tropicais, ocorrendo também em zonas subtropicais, distribuídos, sobretudo, por amplas

e antigas superfícies de erosão, pedimentos ou terraços fluviais antigos, normalmente

em relevo plano e suave ondulado, embora possam ocorrer em áreas mais acidentadas,

inclusive em relevo montanhoso. São originados a partir das mais diversas espécies de

rochas e sedimentos, sob condições de clima e tipos de vegetação os mais diversos.

Variam de fortemente a bem drenados, embora ocorram variedades que têm cores

pálidas, de drenagem moderada ou até mesmo imperfeitamente drenados, transicionais,

para condições de maior grau de gleização.

Neossolos

São solos constituídos por matéria mineral ou por material orgânico pouco espesso,

com pouca atuação dos processos pedogenéticos em conseqüência da baixa intensidade

de atuação destes processos, que não conduziram, ainda, a modificação expressiva do

material originário, de características do próprio material, pela sua resistência ao

13

intemperismo ou composição química, e do relevo, que podem impedir ou limitar a

evolução desses solos.

Possuem seqüência de horizonte A-R, A-C-R, A - Cr-R, A - Cr, A-C, O-R ou H-C, sem

atender, contudo aos requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes dos

Chernossolos, Vertissolos, Organossolos ou Gleissolos.

Planossolos

São solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, com horizontes superficial ou

subsuperficial eluvial, de textura mais leve que constata abruptamente com o horizonte

B imediatamente subjacente, adensado, geralmente de acentuada concentração de argila,

permeabilidade lenta ou muito lenta, constituindo, por vezes, um horizonte pã,

responsável pela detenção do lençol dágua sobreposto, de existência periódica e

presença variável durante o ano.

Podem apresentar qualquer tipo de horizonte A ou E, e nem sempre o horizonte E

álbico, seguidos de B plânico, tendo sequência de horizonte A, AB ou A, E (álbico ou

não) ou Eg, seguidos de Bt, Btg, Btn ou Btng.

A característica distintiva marcante é a diferenciação bem acentuada entre os horizontes

A ou E e o B, devido à mudança textural abrupta entre os mesmos, requisito essencial

para os solos desta classe. Decorrência bastante notável nos solos, quando secos, é a

exposição de um contato paralelo à disposição dos horizontes formando limites

drásticos, que configura um fraturamento muito nítido entre os horizontes A ou E o B.

Tipicamente, um ou mais horizontes subsuperficiais apresentam-se adensados, com

teores elevados em argila dispersa, constituindo, por vez, um horizonte pã, condição

essa que responde pela restrição à percolação de água, independente da posição do

lençol freático ocasionando retenção de água por algum tempo acima do horizonte B, o

que se reflete em feições associadas com umidade.

Os solos desta classe ocorrem preferencialmente em áreas de relevo plano, onde as

condições ambientais e do próprio solo favorece em vigência periódica anual de recesso

de água, mesmo que de curta duração especialmente em regiões sujeitas a estiagens

prolongadas, ainda que breve, até mesmo sob condições de clima semi-árido.

Nas baixadas, várzeas e áreas de depressão, sob condições de clima úmido, esses solos

são verdadeiramente hidromórficos com horizontes que é ao mesmo tempo glei e com

14

concentração de argila. Entretanto em zonas semi-áridas e, mesmo em área onde o solo

esta sujeito apenas a um excesso de água por um curto período, principalmente sobre

condições de relevo suave ondulado, não chegam a ser propriamente solos

hidromórficos.

Mapas gerados de cada plano de informação referente à cultura do cacau (figura

de 4 a 10).

Figura 04 - Mapa de Aptidão de Drenagem do Solo para Produção Cacaueira

Observamos no mapa de Aptidão de Drenagem do Solo para Produção Cacaueira, no

Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, que a maior parte foi classificada como

apta sendo responsável por 70% do território total da região, já a classificação inapta foi

de 23%, sendo a menor área classificada como parcialmente apta correspondente a 7%

da Região.

15

Figura 05 - Mapa de Aptidão de Fertilidade do Solo para produção Cacaueira

Observamos que no mapa de Aptidão de fertilidade do Solo para Produção Cacaueira,

no Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, que a maior parte foi classificada como

parcialmente apta, sendo responsável por 75,6% do território total da região, já a

classificação apta foi de 24,1%, a menor área classificada como inapta corresponde a

0,3% da Região.

Figura 06 - Mapa de Aptidão de Potencial do solo para produção Cacaueira

Observamos no mapa de Aptidão de Potencial do solo para produção Cacaueira, no

Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, que a maior parte foi classificada como

16

inapta sendo responsável por 77,75% do território total da região, já a classificação

parcialmente apta foi de 22,24% da Região.

Figura 07 - Mapa de Aptidão de Profundidade do Solo para Produção Cacaueira

Observamos no mapa de Aptidão de Profundidade do Solo para Produção Cacaueira, no

Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, que a maior parte foi classificada como

apta sendo responsável por 91,6% do território total da região, já a classificação

parcialmente apta foi de 4%,e a menor área classificada como inapta que corresponde a

4,5% da Região.

Figura 08 - Mapa de Aptidão de Relevo do Solo para a Produção Cacaueira

17

Observamos no mapa de Aptidão de Relevo do Solo para a Produção no Território de

Identidade do Vale do Jiquiriçá, que a maior parte foi classificada como apta sendo

responsável por 90% do território total da região, já a classificação parcialmente apta foi

de 7%sendo a menor área classificada como inapta que corresponde a 3% da Região.

Figura 09 - Mapa de Aptidão de Textura do Solo para Produção Cacaueira

Observamos que no mapa de aptidão de textura do solo para o cultivo de Cacau no

Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, que a maior parte foi classificada como

inapta sendo responsável por 68,2% do território total da região, já a classificação

Parcialmente apta foi de 23,3%, com a menor área classificada como apta que

corresponde a 8,5% da Região.

18

Figura 10 - Mapa de Aptidão Pedológica do Solo para Produção Cacaueira

Observamos no mapa de Aptidão Pedológica para o cultivo de Cacau no Território de

Identidade do Vale do Jiquiriçá, que a maior parte foi classificada como parcialmente

apta sendo responsável por 94% do território total da região, com a menor área

classificada como inapta que corresponde a 6% da Região.

Conclusão

A partir dos parâmetros e metodologia utilizada conclui-se que a Produção Cacaueira,

consiste em uma prática agrícola adequada para o Território de Identidade do Vale do

Jiquiriça, pois apresenta de uma forma geral características parcialmente aptas para sua

produção.

A investigação da aptidão agrícola dos solos é uma prática de extrema importância, pois

permite o uso pela sociedade de acordo com as limitações de cada tipo de solo. O uso

inadequado do solo pelo homem tem causado danos a sociedade, pois tem provocado o

esgotamento de solos de muitas regiões, prejudicando muitas vezes, o abastecimento

alimentício das populações.

As propriedades físicas do solo constituem-se em elementos verdadeiramente essenciais

para esses estudos de aptidão pedológica. Uma vez que seus efeitos estão interligados

com o todo do sistema natural da Terra, causando e sofrendo alterações.

19

Referências

Batista, Márcia A. N. JIQUIRIÇÁ – gestão participativa dos recursos hídricos da

bacia do rio jiquiriçá – Os 25 municípios da bacia do jiquiriçá/BA. In: Manual de

orientação para replicação das melhores práticas de gestão local - 2001/2002. Rio de

Janeiro: IBAM/CEF, 2002.

Bertoni, josé.et al.Conservação do Solo. ed. cone.S.P.1990.

Brady, Nyle C. Natureza e propriedade dos solos. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Freitas

Bastos, 1979.

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Planejamento Agrícola.

Aptidão agrícola das terras da Bahia. Brasília: BINAGRO, 1979.

CEPLAC. BIBLIOGRAFIA do cacau. Brasília: BINAGRI, ilhéus. 1980. nv ISBN.

Coelho, F. S. fertilidade do solo. 2 ed..Campinas.S.P. 1973.

Costa, J. B. Caracterização e Constituição do Solo. 7° Ed. 2004.

Costa, j. B. A matéria mineral do Solo. Caracterização e Constituição do Solo. Cap.2.

3º Ed.1985.

Cruciani, D. E. A Drenagem na Agricultura, 2º edição, São Paulo, 1983.

Galeti, P.Anestar. Conservação do Solo–resflorestamento-clima. 2.ed.Campinas S.P.

1982.

Guerra, A. J. T.; Cunha, S. B. (Organizadores). Ciência geomorfológica;

Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 7. Ed Rio de Janeiro: Bertrand

Brasil, 2007.

Guerra, A. J. T.; Cunha, S. B. (Organizadores) Geomorfologia Aplicada EIAsRimas;Geomorfologia e Meio Ambiente.3º R.J.; Bertrand Brasil, 2000.

Lepsch,I.F.et al. Formação e Conservação dos Solo. 2º ed. S.P. Oficina de

textos.2002.

Projeto RADAM Brasil, Folha SD 24, Salvador-1981, R.J.

Pinho, A.F.S. et al.Sistema de Produção de Cacau no Recôncavo da Bahia.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA-COMISSÃO

EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURAS CACAUEIRA - CEPLAC. Centro de

Pesquisa do Cacau.Ilhéus- Bahia.1992.

SOUZA, Jr.J.O. et al. Produtividade do Cacaueiro em Função da Característica do Solo.

II. Características Físico-Moorfológicas e alguns elementos extraídos pelo ataque

sulfúrico. 1999.

20

Sig-Bahia,

2003(Sistema

de

informação

Geográfica).

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/educacao/glossario_ambiental/glossarioambient

al__f.html

EMBRAPA,Centro Nacional de Pesquisa de Solos( Rio de Janeiro,RJ) Sistema

Brasileiro de Classificação de Solos,Rio de Janeiro 1999.

21