37

I. A paisagem entre

natureza, campo e cidade

39

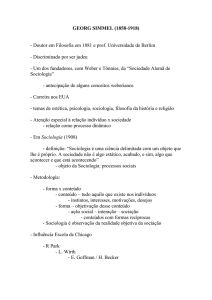

GEORG SIMMEL

“Filosofia da Paisagem”, de Georg Simmel (1858‑1918), é o primeiro texto

filosófico inteiramente dedicado à paisagem como categoria do pensamento

humano, permanecendo graças a este estatuto inaugural a referência obrigatória para toda a reflexão posterior. Ao trazer a paisagem à filosofia, Simmel

autonomiza a compreensão da paisagem de outras abordagens já historicamente consolidadas: seja do eixo natureza/arte tematizado a propósito da

pintura de paisagem e da arte dos jardins, seja da classificação objectiva da

geografia, ao definir tipologias dos espaços naturais concretos.

Três questões atravessam esta descrição genética, que incide sobre a essência do fenómeno da paisagem e procura a sua raiz na dinâmica da subjectividade humana. Em primeiro lugar, a complexa articulação entre natureza

e paisagem. Se, por um lado, uma “porção de natureza” contradiz a Natureza como totalidade espacial indivisa e fluxo temporal contínuo, mantém ao

mesmo tempo com ela uma indissolúvel relação de pertença: uma paisagem

não é a Natureza, mas é, pela naturalidade do seu conteúdo e pela vitalidade

que a anima, ainda e sempre natural.

Segue‑se a pergunta, conduzida num plano regressivo, pelo nascimento

desta categoria mental. As épocas antiga e medieval, porque pensavam e celebravam a totalidade natural, desconheciam a noção de paisagem; o homem

moderno, pelo contrário, vê já a natureza seccionada em partes e nesse mesmo

acto de separação subtrai‑se a si mesmo dela como um ser dotado de autonomia. Esta dupla cisão – que representa, para Simmel, a tragédia da cultura

moderna, ou seja, a tendência para tomar como parte independente aquilo

que é de facto elemento integrante de um todo – subjaz à emergência histórica

da paisagem na Modernidade e envolve, em última instância, uma compensação anímica pela qual se procura restabelecer num mundo dividido o vínculo

à natureza perdida. Seria esta a “lei” da formação da paisagem: um processo

que na base de elementos previamente separados recompõe momentaneamente o carácter unitário e homogéneo de um todo.

O passo final e não menos decisivo do ensaio mostra como são coincidentes o acto de ver “uma paisagem” e o acto que institui o campo visual

como “esta paisagem”. Coincidência essa que só pode acontecer na expe-

59

FRÉDÉRIC PAULHAN

Frédéric Paulhan (1856‑1931) estudou no Liceu de Nîmes, mas apesar de

aluno brilhante optou por não seguir um curso superior. Não obstante, o

interesse pela filosofia que acompanhará a sua carreira profissional como

bibliotecário está patente na vasta bibliografia que dedica a temas de teoria

da arte e de estética. A Estética da Paisagem, de 1913, é um pequeno livro ilustrativo da integração da estética na filosofia da arte. Desenvolve uma reflexão

sobre a pintura de paisagem, elogiando um género à época já menosprezado

em face dos caminhos experimentais e inovadores ensaiados pelas vanguardas artísticas.

A concepção e apreciação pictóricas da paisagem remontam ao século

XVIII, aos ideais do paradigma pitoresco, e traduzem o aparecimento de

uma modalidade privilegiada de relacionamento com a natureza. A paisagem enquanto categoria da sensibilidade tornar‑se‑ia socialmente presente

através da mediação artística e como factor de uma cultura do gosto, ficando

durante longo tempo marcada por esta filiação quase exclusiva ao domínio

da representação.

Será este o contexto geral do livro. A compreensão da paisagem no

âmbito da filosofia da arte determina como questões fundamentais o estudo

dos procedimentos artísticos, a análise crítica de escolas e autores e a interpretação de obras. Entre paisagem natural e paisagem pintada medeia a actividade do génio, capaz de transformar a realidade dada pela natureza numa

nova realidade cultural que transforma cada paisagem (pintada) numa “concepção do mundo”. A alma do artista – sempre o grande artista que recusa a

imitação e a reprodução – assume o natural como matéria da sua elaboração,

capta em si a alma da natureza e reelabora‑a. A arte paisagista mantém assim

uma relação original com a natureza, matriz de cada paisagem que dela capta

um retrato ou uma fisionomia. Apesar do carácter subjectivista da concepção

de Paulhan, é de reconhecer que a alma da paisagem não depende apenas

da intervenção do espírito; cada paisagem possui uma essência particular,

uma reunião única de qualidades, funções e fenómenos que constituem a

sua vitalidade e destinação.

77

J. M.ª SÁNCHEZ DE MUNIAÍN

Ao trazer à presente Antologia a Estética da Paisagem Natural de José

María Sánchez de Muniaín y Gil (1909‑1981), damos conta de excertos de

uma obra produzida por um destacado representante do pensamento estético de origem espanhola.

Estética del Paisaje Natural é a versão editada da tese de doutoramento

defendida junto da Universidade de Madrid em 1942, com o título Teoría de

la belleza del paisaje. Será nessa mesma Universidade que Sánchez de Muniaín

ocupará a recém‑criada cátedra de Estética (princípios e história das ideias esté‑

ticas), desenvolvendo uma consistente reflexão em torno da filosofia do belo

e da arte, a par da sua actividade de propagandista católico, convivência esta

da qual a sua bibliografia principal nos dá facilmente testemunho: Principios

de estética general (1978); Varón, mujer y Dios: reflexión seglar sobre la “Humanae

vitae”; La vida estética: contribución al conocimiento del hombre (1981); El lenguaje

como arte bello; Introducción al estudio de la forma estética; Estudio de la belleza

objetiva; El goce estético de realidades naturales no bellas; Estudio de los valores

estéticos de la pintura de Sert; Concepto y teoría de la propaganda.

De Muniaín desenvolve uma teoria da beleza da paisagem alicerçada

na possibilidade de uma vivência de ordem espiritual associada à experiência totalizante, através da qual a complexa multiplicidade de sensações

provenientes da paisagem, entendida no sentido mais amplo como campo,

resulta harmonizada e eleva o entendimento humano à descoberta da paisagem como instrumento da bondade divina. Num artigo publicado em 1955,

intitulado “Libertad, felicidad, humanismo: investigación acerca de las notas

esenciales del vivir estético”, sistematiza as três características‑chave que

organizam a possibilidade de reconhecimento e experiência do belo (Revista

de Ideas Estéticas, Madrid, n.os 50 e 51, t. XIII).

A esta experiência vemos então associado o reconhecimento do seu “valor

humanístico”, justamente enquanto condição daquele momento de elevação

espiritual associado a uma percepção única na qual a paisagem se oferece

como unificada e harmoniosa, superando a multiplicidade fragmentária dos

elementos que a compõem, tal como uma abordagem analítica nos daria a

ver. É justamente esta experiência do campo como elemento activo que age

93

JOACHIM RITTER

No estudo que dedica ao complexo nascimento da categoria de paisagem, Joachim Ritter (1903‑1974) defende a íntima articulação entre paisagem

e filosofia, entendida esta no seu sentido originário como visão intuitiva

(theoria) da unidade do universo. A subida de Petrarca à montanha insere‑se

nessa mesma busca da harmonia do visível que move o pensamento humano

desde os seus primórdios, mas assinala, em sentido contrário, uma ruptura

entre mundo exterior e interioridade subjectiva ilustrada pelo desânimo

confessado do poeta: a contemplação do mundo exterior é incapaz de conduzir o espírito ao aspirado encontro com a transcendência.

É precisamente este acontecimento, pelo seu significado epocal e o seu

carácter ímpar de drama humano, que Ritter elege como momento inaugural

do surgimento da paisagem. A Natureza deixou de ser o Todo, fundamento

e meio envolvente da existência humana, para se tornar numa realidade que

se encontra fora do homem. À apreensão da totalidade englobante, doravante

impossível, substitui‑se a contemplação sensível da paisagem como uma

realidade já distante, mas que volta a tornar‑se presente, agora esteticamente,

quando se dá à sensibilidade de um observador.

Ritter articula, de um ponto de vista histórico‑social, o contraste marcante

nas sociedades modernas entre a contemplação estética e a natureza objectivada, primeiro pela ciência, depois pelo trabalho. A formação da sensibilidade

estética permitiu compensar a dimensão vital e significante da natureza que a

razão da ciência desistiu de compreender e da qual estará, para sempre, afastada. O contemplador, o caminhante e, mais tarde, o turista são os modernos

sujeitos da paisagem, e a fruição que experimentam no plano do sentimento

a resposta à necessidade de recuperarem o que a sociedade, no processo de

reificação (Verdinglichung) do mundo, teve necessariamente de colocar fora

dela: os condicionalismos naturais foram substituídos por restrições sociais;

aos ritmos das estações e das colheitas sucederam‑se os do labor, da profissão

e do negócio. Por sua vez, a reivindicação da liberdade humana, que exigiu

ao homem a superação da sua condição natural, encontra o seu espaço de

realização na cidade, e não mais na natureza. A evolução da paisagem nos

seus diferentes significados e modos de apreciação é, por isso, indissociável