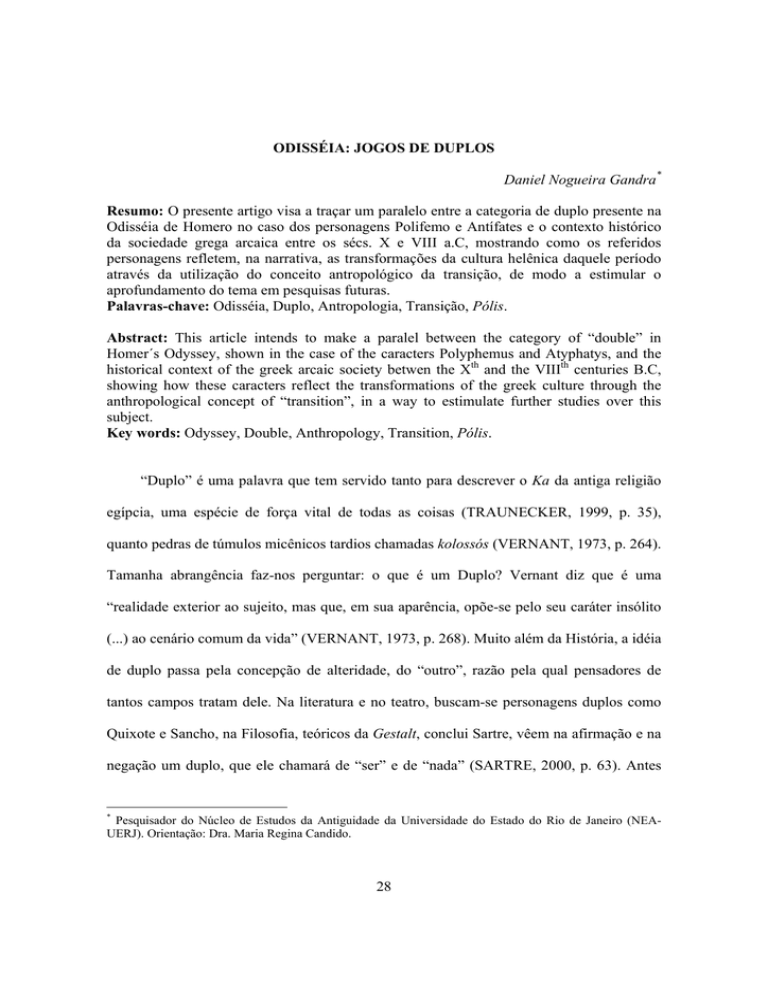

ODISSÉIA: JOGOS DE DUPLOS

Daniel Nogueira Gandra*

Resumo: O presente artigo visa a traçar um paralelo entre a categoria de duplo presente na

Odisséia de Homero no caso dos personagens Polifemo e Antífates e o contexto histórico

da sociedade grega arcaica entre os sécs. X e VIII a.C, mostrando como os referidos

personagens refletem, na narrativa, as transformações da cultura helênica daquele período

através da utilização do conceito antropológico da transição, de modo a estimular o

aprofundamento do tema em pesquisas futuras.

Palavras-chave: Odisséia, Duplo, Antropologia, Transição, Pólis.

Abstract: This article intends to make a paralel between the category of “double” in

Homer´s Odyssey, shown in the case of the caracters Polyphemus and Atyphatys, and the

historical context of the greek arcaic society betwen the Xth and the VIIIth centuries B.C,

showing how these caracters reflect the transformations of the greek culture through the

anthropological concept of “transition”, in a way to estimulate further studies over this

subject.

Key words: Odyssey, Double, Anthropology, Transition, Pólis.

“Duplo” é uma palavra que tem servido tanto para descrever o Ka da antiga religião

egípcia, uma espécie de força vital de todas as coisas (TRAUNECKER, 1999, p. 35),

quanto pedras de túmulos micênicos tardios chamadas kolossós (VERNANT, 1973, p. 264).

Tamanha abrangência faz-nos perguntar: o que é um Duplo? Vernant diz que é uma

“realidade exterior ao sujeito, mas que, em sua aparência, opõe-se pelo seu caráter insólito

(...) ao cenário comum da vida” (VERNANT, 1973, p. 268). Muito além da História, a idéia

de duplo passa pela concepção de alteridade, do “outro”, razão pela qual pensadores de

tantos campos tratam dele. Na literatura e no teatro, buscam-se personagens duplos como

Quixote e Sancho, na Filosofia, teóricos da Gestalt, conclui Sartre, vêem na afirmação e na

negação um duplo, que ele chamará de “ser” e de “nada” (SARTRE, 2000, p. 63). Antes

*

Pesquisador do Núcleo de Estudos da Antiguidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NEAUERJ). Orientação: Dra. Maria Regina Candido.

28

que nos percamos em uma lista infindável, é importante apontar o seguinte: o duplo é uma

categoria de “outro”, e “outro” é aquele que é diferente, mas o duplo, em sua diferença, tem

algo que o faz semelhante, uma espécie de transição ou ponto indefinido entre o igual e o

diferente.

Esta concepção pode parecer confusa, e se o é, atingimos nosso objetivo. Isto

porque são conhecidos os estudos em Antropologia que tratam das transições, das

categorias que não são bem uma coisa nem outra: esquinas de rua, portais (reais ou

simbólicos), fórmulas mágicas que misturam elementos sem qualquer conexão aparente

como asas de morcego com pernas de barata. Tais categorias, explicam-nos os

antropólogos, estão deslocadas da identidade, daquilo que podemos categorizar,

“normatizar” e, portanto, compreender e aceitar. Por esta razão, por exemplo, excluídos dos

grupos sociais como mendigos esmolam nos “portões das cidades” (rodoviárias) ou na

transição entre o sagrado e a vida cotidiana (portas de igreja), ou ainda ritos de magia são

realizados em esquinas e cachoeiras - local de transição do rio de um nível mais elevado

para um mais baixo (RODRIGUES, 1995, p. 78-81). Assim, a categoria de duplo, uma

espécie de indefinição entre o “um” e o “outro”, também nos parece desajeitada e pouco

clara como qualquer categoria de transição, seu conceito é estranho e oclusivo, refletindo

sua natureza.

Nada disto é novo e já foi bastante estudado na Antropologia. A necessidade deste

“outro” também já foi analisada em profundidade por Augée. Segundo o pesquisador, a

alteridade é o fundo sobre o qual recortamos a silhueta de nossa identidade, fundo essencial

e sem o qual a perdemos, o que parece, em sua opinião, estar ocorrendo na

contemporaneidade onde a tentativa de apagar as diferenças joga o indivíduo em uma

29

espécie de “vazio identitário”, terreno fértil a frutificar extremistas e radicais (AUGÉ, 1999,

p. 57-76, 142-149, 162-166).

Não é nossa intenção aqui estudar estes pressupostos tão bem trabalhados nas obras

que referimos neste artigo, mas partir deles para buscar nossa concepção de duplo. O duplo

é, portanto, aquele que é outro, mas um outro que guarda semelhanças suficientes com o

objeto comparado a ponto de os confundirmos ou, pelo menos, conseguirmos ver neles

traços comuns de identidade. À parte a obviedade simbólica da figura de gêmeos, Vernant

dá como exemplo de duplos o que ele chama de eidólon (imagem ou aparição) de Pátroclo

para Aquiles, a psiché de Pátroclo é o duplo da sua pessoa viva, ela não é o próprio

Pátroclo, como nossa má compreensão em razão da tradução de psiché por alma faz sugerir,

mas é kapnós (fumaça), skiá (sombra) ou óneiros (sonho), intangível e, ainda assim,

confundível ou identificável com Pátroclo: Aquiles sabe com quem está falando, mas a

eidólon é apaté (engodo), são as roupas, a aparência de Pátroclo, há algo de sua identidade

na sua psiché, mas não é o próprio Pátroclo vivo (VERNANT, 1973, p. 268; HOMERO.

Ilíada. XXIII, 59-72). Sendo o duplo uma categoria de transição, não é difícil entender

porque a aparição de Pátroclo dá-se também em um momento de transição ou indefinição

de identidade: Aquiles estava dormindo, porém consciente, uma espécie de sonho, categoria

nem bem no domínio da inconsciência do sono, nem bem seu oposto. Os estudos

antropológicos a que nos referimos a pouco esclarecem esta passagem da Ilíada: o duplo e

o sonho, duas categorias de transição, que amalgamam em si identidades de categorias

diferentes, do “outro”, encontram-se nesta passagem épica como lugar e voz que pede a

Aquiles que realize os ritos funerários de Pátroclo para que possa adentrar no Hades, ele

30

que também está em uma categoria de indefinição, não está vivo nem propriamente onde

deveria estar, no mundo dos mortos.

Os conceitos podem parecer bastante enigmáticos, o que nos leva a perguntar: então,

como compreender a idéia de duplos aplicada à Odisséia poderia lançar um novo olhar

histórico sobre a cultura desta sociedade? Comecemos pelo princípio: quem são os duplos

na Odisséia?

Do par de duplos de que trataremos aqui, um gozou de imensa fama, encontramos

representações suas em vasos áticos, mosaicos em Pompéia e pinturas oitocentistas Polifemo, o ciclope; Antífates, seu duplo, ficou quase relegado ao esquecimento. Ciclopes e

Lestrigões (povo do qual Antífates é soberano) são gigantes humanóides comedores de

homens. Odisseu aporta em suas ilhas e tem que fugir para não ser devorado, porém seus

companheiros não escapam ao fim fatídico de se tornarem ceia de gigantes. A identificação

entre eles é clara, são os únicos gigantes, e que se alimentam de homens, na narrativa. Aí

terminam as semelhanças. Odisseu descreve os ciclopes como primitivos, “povo rude, sem

lei”, que não conhece as agorai buléforoi, não constroem navios, não cultivam a terra,

vivem em cavernas e se organizam em famílias, não em grupos sociais mais amplos. Em

oposição, os Lestrigões vivem em casa, possuem um basileus (soberano), organizam-se em

assembléia e agem coletivamente. Polifemo é solitário, convive ao lado de ovelhas e cabras

em meio aos seus dejetos. Atífates coabita ao lado de milhares e caça os companheiros de

Odisseu em grupo (HOMERO. Odisséia. IX, 106-189, X London B 502 in

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/image?lookup=1990.14.014779-134). Os Lestrigões

estão próximos da vida que Odisseu levava em Ítaca ou, genericamente, a do aqueu (grego)

em sua polis. São uma sociedade organizada, a filha de Antífates era bela, e sua casa

31

resguardada por sua esposa. Polifemo, por sua vez, difere em absoluto da vida na políade

hélade: desrespeita os deuses, “não mexe um só dedo para plantar ou lavrar” pois seu “solo

produz sem cultivo nem semente, trigo, cevada e videira”, ele “não lembrava em nada

comedores de pão” (HOMERO. Odisséia. IX, 191-192, 109-110).

Vemos, nos ciclopes, o oposto do homem grego, uma espécie de selvageria, reforçada

na narrativa pela descrição de Odisseu, com a função de ressaltar as qualidades da vida na

polis pelo contraste das diferenças. Ocupada pelos pretendentes que querem desposar

Penélope, a Ítaca de Odisseu não nos oferece uma descrição muito clara da vida políade,

contudo, ao aportar na terra do basileus Alcinoo, vemos na sua plenitude a estrutura social

da polis grega: jogos, hierarquia, isegoria (o livre direito à palavra) e a emergência dos

princípios de igualdade entre os aristoi (HOMERO. Odisséia. VIII, 109-226). Sendo o

avesso deste modo de vida, ensina-nos o já citado Augé, os Ciclopes são o “outro” por cujo

contraste os gregos constroem sua identidade ao ressaltar os valores políades de sua cultura

(AUGÉ, 1999, p. 123-128). Por assim dizer, helenos e Ciclopes estão em lados opostos.

Onde estão, então, os Lestrigões? Eles são gigantes como os Ciclopes, porém, ao

contrário de Polifemo, têm dois olhos como os humanos. Vivem em casas e reúnem-se

politicamente como os gregos, entretanto, devoram homens como Polifemo. Eles são a

categoria de transição, o duplo que não se enquadra exatamente nem na categoria do grego,

anfitrião e cidadão, nem na categoria do selvagem chulo e despolido; são algo de

intermédio, deslocado e estranho como a eidólon de Pátroclo.

Ao descrever a Lestrigônia, Odisseu diz que “lá, o pastor que entra saúda o pastor que

sai. Quem escuta, responde (...) se aproximam ali os caminhos do dia e da noite”

(HOMERO. Odisséia. X, 82-86). Novamente vemos categorias opostas (entrar e sair,

32

escutar e responder, dia e noite) amalgamadas em um mesmo local, tornando-o difícil de

categorizar, indefinindo-o em uma transição de categorias bem estabelecidas. Como no

exemplo de Vernant, em que o duplo aparece em um momento de indefinição entre o sono

e a vigília, aqui o duplo de Polifemo, Antífates, governa uma terra de transições. José

Carlos Rodrigues aponta a ambivalência destes lugares como no caso dos

“eclipses, que interrompem a diacronia regular do Sol ou da Lua. Das madrugadas,

entre um dia e outro, nem manhã nem noite (...) Das esquinas, nem uma rua nem outra,

talvez abas a um só tempo, lugares destinados a ritos mágicos, à localização de lixeiras, à

permanência de certos tipos de pessoas e a certas práticas do comércio. (...) Das estações

ferroviárias e rodoviárias, com freqüência consideradas sujas, suspeitas de servidas por

comerciantes e taxistas desonestos (...) porque são simbolicamente portas de entrada e de

saída das cidades, porque simultaneamente posicionadas no interior e no exterior delas.

Esta lógica significacional torna muito claro para nós o porquê da recorrência da

meia-noite, nem um dia nem outro e exatamente entre ambos, nos filmes de terror. Torna

nítida a razão de celebrarmos ritualmente a meia-noite no dia 31 de dezembro (...)

Podemos observar como os monstros se explicam pr meio desta lógica,

configurando-se pelo embaralhamento de elementos saídos de categorias em princípio

diferentes e mutuamente afastadas: (...) lobisomem (homem e lobo) (...) sereia (mulher e

peixe) (...) todos estes casos ambíguos, ambivalentes, ou intersticiais exigem de nós uma

atitude muito especial, aquilo que Radcliffe-Brown designava por ´atitude ritual´: atenção,

proteção cuidado.” (RODRIGUES, 1995, p. 79-81)

Vemos, portanto, duas categorias que se opõe: gregos e ciclopes, “os outros”, em

tudo diferentes, mas por cujas dessemelhanças ressalta-se a identidade hélade, e o duplo de

33

Polifemo, Antífates, um meio-termo deslocado destas duas categorias, um paradoxo que

guarda, em si, um jogo de antíteses insolúvel. Podemos especular, seguindo o raciocínio

dos estudos antropológicos, que o desconforto causado pelas categorias de transição

relegam-nas a um tratamento com menor consideração, o que explicaria tanto o

esquecimento do duplo de Polifemo, que carece de maiores referências artísticas e

literárias, quanto a longa narrativa sobre os Ciclopes (aproximadamente 460 versos do livro

IX, do 106 ao 566) se comparada com a curta sobre os Lestrigões, descritos em apenas 54

versos (do 80 ao 134 do livro X). A própria divisão em livros do épico, fruto de estudioso

no período helênico (VIDAL-NAQUET, 2002, p. 19-21), colocou o episódio com Polifemo

na conclusão de um dos livro (IX) e o de Antífates entre dois episódios no livro X – o do

encontro com Éolo e com a feiticeira Circe, o que denota o aspecto de transição do trecho.

Agora é o momento adequado para nos perguntarmos: o que o duplo pode oferecer à

História que lhe enseje uma nova visão sobre a sociedade grega?

Podemos traçar uma história própria para os textos de Homero, que vão desde sua

gênese até as publicações atuais, passando pela Grécia clássica, quando eram utilizados

como textos de alfabetização do cidadão grego, Idade Média, quando ficaram restritos aos

arquivos monásticos, e Renascimento, quando ressurgiram as publicações, contudo,

manteremos o foco nos séculos em torno dos quais houve a criação das obras que

representaram uma grande transformação na vida do homem grego.

Muito embora careçamos de uma data precisa, apesar dos esforços dos estudiosos ao

longo dos séculos para localizá-la, há um certo consenso de que a Odisséia foi criada para

recitação oral pelos aedos (espécie de trovadores que cantavam histórias) por volta do séc.

IX ou VIII a.C. Neste período, a região do Egeu, dominada por povos de língua grega,

34

vivenciou o que Finley chamou de “renascimento após um período de trevas” (FINLEY,

1990, p. 79-97; LEVÉQUÊ, 1967, p. 103). Muito embora esta nomeclatura para épocas

históricas seja contestável, já que pressupõe um ponto de vista eucêntrico que vê no

desmantelamento de determinadas estruturas sociais um caráter negativo, ela consegue

traduzir o imenso impacto trazido pelas mudanças do período.

No continente da Grécia durante o Heládico tardio (1600-1200 a.C), floresceu uma

civilização de língua grega genericamente denominada de Micênica, cuja política

centralizava-se em torno do poder palaciano do wanax (rei). Contudo, os Dóricos, um povo

vindo das margens do Danúbio e de estreita ligação com os gregos do noroeste, a julgar

pelos seus dialetos, iniciou um movimento de migração inicialmente à Grécia central e

posteriormente à Ática e Peloponeso por volta dos sécs. XIII e XII a.C, que se tornou

progressivamente mais agressivo. Durante este prolongado movimento migratório, os

palácios tornaram-se fortalezas, vemos surgir a Acrópole em Atenas na tentativa de salvar

as estruturas políticas Micênicas, porém tudo foi em vão. Ao final deste período, o poder

dos wannax fragmentou-se em pequenos núcleos de cidadelas e vilarejos, a escrita,

instrumento de controle administrativo dos palácios, foi perdida juntamente com os ricos

ornamentos artísticos, também objetos oriundos desta centralização ao chamado modelo

oriental (LEVÉQUÊ, 1967, p. 90-99).

Durante três ou quatro séculos os povos de língua grega não possuíram escrita ou

formas de governo mais complexas como tiveram anteriormente, poucas eram as

representações antropomórficas nas artes que passaram a adotar repetições de padrões

geométricos ou “proto-geométrico”. Todavia, não podemos deixar de ver mudanças

significativas na cultura, como o início de rituais funerários crematórios e movimentos

35

demográficos importantes como a intensificação da colonização na Ásia Menor (atual costa

oeste da Turquia), região onde os estudiosos acreditam que foi criada a Odisséia.

Em torno do final do séc. X e séc. IX, observam-se grandes transformações na

região. Importa-se o alfabeto fenício para adaptá-lo à língua grega, fazendo surgir uma

nova escrita, aparecem os primeiros templos e instituições pan-helênicas como oráculos e

jogos, ressurgem as representações humanas na arte, as cerâmicas, com uma técnica mais

desenvolvida que originou o que se chama de “período geométrico”, são encontradas por

todo o mediterrâneo, o que nos leva a vislumbrar uma retomada do comércio em grandes

proporções. As concentrações humanas nos pequenos vilarejos aumentam, nascem as

estruturas sócio-políticas da polis grega que conhecerá seu resplandecer poucos séculos

depois, a aristocracia proprietária de terras ascende medindo forças com o basileus (não

mais o wannax micênico com seu poder incontestavelmente centralizado), dando origem ao

princípio de igualdade entre os aristoi que, nos sécs. V e IV em algumas cidades, originará

o que Péricles denominou democracia.

É também neste período que vemos aparecer as obras mais importantes da literatura

arcaica grega: Ilíada e Odisséia, sob a autoria do que se convencionou denominar Homero,

muito embora creditem-se os épicos a autores diferentes, e a Teogonia e Trabalhos e Dias

de Hesíodo (LEVÉQUÊ, 1967, p. 103-122). Elas retratam em suas narrativas a emergência

desta nova sociedade, profundamente transformada.

É importante ressaltar que quando nos referimos às mudanças ocorridas nesta época

não estamos negando ao período anterior a relevância histórica que lhe é devida, isto é, não

vemos na chamada “idade das trevas grega” um tempo menor, medíocre ou inferior, o que

implicaria em um julgamento de valor que não acabe ser feito aqui, porém sim buscamos

36

evidenciar as rupturas históricas que são inegáveis e deram origem a uma nova estruturação

social, assim como o desmantelamento da sociedade micênica fez brotar a realidade a que

nos referimos.

É certo que esta nova modelagem sócio-cultural representa um período de transição,

o estabelecimento de um novas idéias, uma nova identidade que possibilitou a ruptura com

o passado para a construção de um novo porvir. É exatamente esta transição que vemos

representada na Odisséia pela figura do Duplo Polifemo e Antífates.

A narrativa coloca de um lado a representação da rusticidade, selvageria, aquilo que

se deve evitar, o indesejado – os ciclopes; de outro, mostra a vivacidade da nova sociedade

grega no reino de Alcínoo. Entre os dois, Antífates, o deslocado, aquele sem categoria

definida, sem identidade certa, uma espécie e monstro que mistura elementos opostos, a

incômoda categoria de transição a que se refere a Antropologia. Esta tríade formada pela

oposição de Polifemo a Alcínoo, e pela duplicidade do ciclope em Antífates, é o elemento

narrativo que nos permite acessar o imaginário grego da época que frutificava na ruptura

com o anterior e no estabelecimento de uma nova identidade, tentando categorizá-la pela

oposição ao “outro”, literalmente para “colocar as coisas em seus devidos lugares”, ou seja,

ressaltar esta nova estrutura de vida hélade como modelo exemplar opondo-lhe ao seu

avesso. Antífates, por sua vez, é aquele sem categoria, em uma bizarra transição indefinida.

Pela leitura destes trechos épicos temos revelado o pensamento do homem grego

refletido em sua arte, um pensamento que passava por intensas transformações, criador de

novas estruturas, novos contextos históricos, de uma nova realidade.

Polifemo e Antífates não são os únicos duplos presentes na obra. Podemos

vislumbrar em Circe e Calypso um interessante jogo de oposições: a primeira vive em um

37

palácio, a segunda em uma caverna; Circe vive na companhia de homens transformados em

animais e Calypso solitária como Polifemo. Contudo, o reduzido espaço deste artigo faz

dele não um estudo que exaure o tema, mas somente uma breve análise que procura

incentivar um aprofundamento posterior do tema, deixando, talvez, mais perguntas que

respostas. Mas não seria esta a função da História?

Documentação textual

HOMER. Iliad II. London and Massachusset. Loeb Classical Library, 1999.

HOMER. Odyssey I. London and Massachusset. Loeb Classical Library, 1999.

HOMER. Odyssey II. London and Massachusset. Loeb Classical Library, 1999.

Bibliografia

AUBRETON, R. Introdução a Homero. São Paulo. USP, 1968.

AUGÉ, Marc. O Sentidos dos Outros. Petrópolis. Vozes, 1999.

______. Por uma antropologia dos mundos contemporâneos. Rio de Janeiro. Bertrand,

1997.

BACCEGA, Maria A. Palavra e discurso – história e literatura. São Paulo. Ática, 1995.

CRIELARD, J.P. Homeric Questions. Amsterdam. Gieben, 1995.

DETIENNE, Marcel. Comparar o Incomparável. São Paulo. Idéias e Letras, 2004.

__________.Os Gregos e Nós. Uma Antropologia Comparada da Grécia Antiga. São

Paulo. Loyola, 2008.

__________.Os Mestres da verdade na Grécia Arcaica. Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 1988.

FINLEY, M I. Grécia Primitiva: Idade do Bronze e Idade Arcaica. São Paulo. Martins

Fontes, 1990.

38

_______ O Mundo de Ulisses. Lisboa. Presença, 1982.

_______(org.). O legado da Grécia. Brasília. UNB, 1998.

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro. Zahar Editores, 1978.

GERNET, L. Antropologie de la Grèce Antique. Paris. Maspero, 1968.

LÉVÊQUE, Pierre. A Aventura Grega. Lisboa. Cosmos, 1967.

LEVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro,

1967.

MOSSÉ, Claude. A Grécia Arcaica de Homero a Ésquilo. Lisboa. Edições 70, 1989.

RODRIGUES, José Carlos. Higiene e Ilusão. Rio de Janeiro. Nau, 1995.

___________. O Corpo na História. Rio de Janeiro. Fiocruz, 2000.

ROMILLY, Jacqueline de. Homero: Introdução aos poemas homéricos. Lisboa. Edições

70, 2001.

SCHEID-TISSINER, Evelyne. L´homme grec aux origines de la cité (900 – 700 av. J.-C.).

Paris. Armand Colin, 1999.

TRABULSI, José Antônio Dabdad. Ensaio Sobre a Mobilização Política na Grécia Antiga.

Belo Horizonte. UFMG, 2001.

TRAUNECKER, Claude. Os Deuses do Egito. Brasília. UNB, 1992.

VERNANT, Jean-Pierre. Entre Mito e Política. São Paulo. Edusp, 2002.

__________ Mito e Pensamento entre os Gregos. São Paulo. USP, 1973.

__________ Mito e Religião na Grécia Antiga. São Paulo. Martins Fontes, 2006.

_________ (org). L´home Grec. Paris. Sueil, 1993.

VIDAL-NAQUET, Pierre. O Mundo de Homero. São Paulo. Companhia das Letras, 2002.

39