LÍNGUA PORTUGUESA

O que dizer e como

2009

Índice

Introdução

3

1 Oralidade e pronúncia

3

2 Escrita e texto

5

3 Léxico e Morfologia

7

4 Sintaxe

10

5 Representação gráfica e convenções da escrita

19

Bibliografia

24

Língua portuguesa: um sistema regulado

A língua portuguesa tem um conjunto de características gerais que a tornam específica e

que são reconhecidas e utilizadas por todos os falantes que a utilizam como língua materna.

Poder-se-á dizer que a sua obra-prima base são as palavras, ou léxico, conjuntos de

letras/sons, que, organizados segundo determinadas regras, dão origem a uma dada sequência sonora a que se atribui um significado, ou vários sentidos. Quando um falante ouve as

sequências lupa e lapu, identifica a primeira como sendo uma palavra, mesmo que não

conheça o objecto designado, mas não atribui significado à segunda. Da mesma forma,

perante o grupo de sons primavera, o falante, no contexto adequado, consegue identificar se

está perante uma palavra só, nomeando uma estação do ano, ou perante duas, designando a

primeira um laço de parentesco e sendo a segunda um nome próprio: (a) prima Vera.

1 – Oralidade e Pronúncia

A pronúncia pode sofrer variações, características de uma região, ou de um país. Pode

ainda haver palavras que admitem mais do que uma pronúncia, com valorização semelhante

no interior da norma. É o caso da palavra que designa a ave mitológica Fénix, que pode ser

lida com –s [•] ou com –cs finais. Estes casos deverão ser resolvidos através de livro de estilo

das instituições, sempre que isso seja relevante para o desempenho das respectivas funções,

de forma a haver uniformização. A par da diversidade referida acima e compreensível em

qualquer língua, registam-se casos, fruto de um fraco domínio vocabular, em que uma palavra é utilizada de forma inadequada a nível:

A - Fonético, confundindo-se uma palavra com outra de sonoridade próxima ou pronunciando e escrevendo incorrectamente um determinado vocábulo, bem como a definição de

cada palavra:

(1) As crianças são mais direitas a intoxicações.

(2) …os super sumos da opinião.

(3) A polícia passou um mandato de captura…

A confusão advém da proximidade fonética entre as palavras e pode, e deve, ser ultrapassada, compulsando dicionários de edição recente, que incluem a transcrição fonética correspondente à pronúncia padrão das palavras.

Na frase (1) a palavra que provocou a confusão, e que estaria correcta, foi atreitas; em

(2) o prefixo que se utiliza em contextos como o explicitado é supra e não super: suprasumos; em (3) ilustra-se uma das grandes confusões que os media costumam fazer, utilizando a palavra mandato (= tempo durante o qual uma pessoa ou um partido desempenha um

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

dado cargo para que foi eleito ou designado) com mandado (= determinação escrita emanada

de autoridade judicial ou administrativa).

Além disso verifica-se, por exemplo, muitas vezes uma hesitação face à sonoridade da

vogal o num conjunto de palavras. Introduz-se de seguida uma lista retirada da Nova Gramática do Português Contemporâneo (NGPC), de Celso Cunha e Lindley Cintra, Ed. Sá da Costa,

p. 184. Alerta-se para o facto de listas deste tipo serem sempre incompletas. Por outro lado,

alguns dicionários, como o Dicionário da Academia dão, no verbete referente à palavra, indicação da pronúncia do seu plural.

1 – Abrem o o:

abrolho

escolho

olho

rogo

caroço

esforço

osso

sobrolho

contorno

estorvo

ovo

socorro

corcovo

fogo

poço

tijolo

coro

forno

porco

toco

corno

foros

porto

tojo

corpo

fosso

posto

tordo

corvo

imposto

povo

torno

despojo

jogo

reforço

troco

destroço

miolo

renovo

troço

acordo

encosto

moço

potro

adorno

engodo

molho*

reboco

bojo

estojo

morro

repolho

bolo

ferrolho

mosto

restolho

cachorro

globo

namoro

rolo

coco

golfo

piloto

rosto

colmo

gosto

piolho

sopro

consolo

lobo

poldro

suborno

dorso

logro

polvo

topo

Não abrem o o

B – Semântico, atribuindo-se a uma palavra sentidos que pertencem a outra:

(4) As caixas negras deverão levantar todas as dúvidas.

Edite Prada

O verbo adequado seria, por exemplo, esclarecer…

*molho designa uma palavra diferente se tiver o aberto (conjunto) ou fechado (culinária) quer no singular quer

no plural.

4

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

2 – Escrita e texto

Em linguística, texto é uma organização superior à frase e ao período, dotada de regras

próprias. O estudo desta dimensão conduziu à tomada de consciência da existência de uma

subclasse de palavras: os conectores, palavras que permitem articular, entre si, várias ideias

de um texto, ou seja, que estabelecem relação entre unidades superiores à frase.

texto (do Lat. textu, s. m.)

As próprias palavras de um autor, de um livro ou de qualquer das suas partes;

palavras bíblicas que o orador sagrado cita, tornando-as tema de sermão;

palavras citadas para demonstrar alguma coisa;

teor; (no pl.) colecções de Direito, principalmente romano e canónico.

In: http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx 26-9-2006

Contrariamente a um texto oral, espontâneo, ainda que passível de regulação e de controlo, o texto escrito é fruto de uma convenção que procura representar o discurso oral.

Enquanto a comunicação oral, para além do cérebro, envolve os aparelhos auditivo e fonador,

a escrita envolve mecanismos complexos no âmbito da motricidade fina. Para além disso,

quando se escreve, é preciso ter em conta que a pessoa que vai ler o texto não está, em

princípio, no mesmo local que o emissor, sendo necessário dar pormenores de contexto que

seriam dispensáveis numa conversa. Também a expressividade se perde, embora possa ser,

parcialmente, recuperada por alguns sinais que auxiliam a escrita, como os sinais de pontuação e outros.

Qualidades de um texto escrito: os três C – clareza, coerência, coesão

Clareza – nenhum texto ganha com a utilização de vocabulário que implique uma consulta frequente do dicionário. As palavras usadas devem ter um sentido rigoroso; as frases

não devem ser longas, nem ambíguas. Os períodos devem ser curtos e cada parágrafo deve

conter uma única ideia principal.

A par dos três grandes aspectos referidos, e tendo em conta a coerência do texto e o

conhecimento que temos do mundo real, há um conjunto de convenções a ter em conta

quando se escreve. Dessas convenções, que referiremos mais adiante, depende a qualidade

global do texto produzido.

Coerência – um texto escrito remete sempre para uma dada realidade e deve, perante

os que o lerem e que conhecem realidades semelhantes à que o texto representa, veicular

“verdade” através de referência a locais, tempo e atitudes que possam ser identificadas e

reconhecidas como próprias dessa realidade. Dizem Olívia e Eunice Figueiredo, no Dicionário

Prático para o Estudo do Português, que

«A coerência é um princípio de homogeneidade que diz respeito ao sentido global do texto, dado a partir do conhecimento do mundo dos interlocutores, do modo como transmitem

Edite Prada

esse conhecimento e das inferências que fazem» (p. 79).

As mesmas autoras apontam vários princípios aplicados na coerência: repetição, que vai

permitir retomar e explorar uma ideia já apresentada; progressão, que permite que a acção

5

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

e o tempo avancem com a escrita; relevância, ou seja a selecção de um conjunto lexical

pertinente e orientador; inferência, que permite a cada interlocutor deduzir aspectos que

não estão explicitamente referidos, mas que se tornam adequados face ao conhecimento que

cada um tem do mundo circundante. Como exemplo da necessidade de gerar coerência pode

referir-se a situação daquele missionário que, espalhando a palavra de Deus no Pólo Norte e

tentando ensinar os esquimós a rezar, teria adaptado a expressão «cordeiro de Deus» para

«foca de Deus…»

Quando não há coerência, no limite, acontece o absurdo, ou a anedota.

Coesão – se um texto tem de ser coerente face ao mundo real, tem de ser, igualmente,

coeso no seu interior. A forma como se retoma uma ideia anterior, ou como se progride no

texto, tem subjacente a utilização de várias técnicas que permitem ao leitor não perder o fio

à meada no interior da escrita. O vocabulário deve ser adequado; as frases devem estar articuladas de forma a veicularem a ideia que se pretende fazer passar; os tempos verbais

devem corresponder ao tempo que se está a descrever ou contar. Os pronomes e os advérbios devem ajudar a construir uma realidade credível. Os conectores devem assegurar a lógica interna do texto ao mesmo tempo que favorecem a sua progressão.

Indica-se a seguir uma lista de palavras ou expressões que podem contribuir para fortalecer a coesão de um texto. A lista não é, nem pretende ser, exaustiva. Além disso, é, muitas

vezes, a personalidade do escrevente que determina a escolha entre as possibilidades que a

língua coloca ao dispor de todos. Um aspecto deve ser realçado: nunca utilizar uma palavra

cujo sentido não conheçamos bem. Consultemos amiúde um dicionário, até para ver os sentidos possíveis de palavras que pensamos conhecer bem.

Introduzir um assunto

Quanto a; em relação a; no que se refere a; relativamente a, começo/começamos por;

este documento tem por objectivo; na sequência de… etc.

Mudar de assunto

Passo agora a; em relação a; no que se refere a; relativamente a, Passemos a; em

segundo lugar; por outro lado; além disso, final mente; por último…

Retomar um assunto

Ainda quanto a, em relação a, um aspecto ainda acerca de; voltando a…

Enumerar

Por um lado; por outro lado; em primeiro lugar, em segundo lugar; em últimos lugar, por

último; depois…

Exemplificar

Edite Prada

Por exemplo; para exemplificar; como se pode ver; como ficou demonstrado; como dissemos…

6

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

Introduzir um aparte

A propósito; eis um exemplo, diga-se de passagem; aproveitamos para...

Sintetizar

Sem síntese; em resumo; resumindo; concluindo; enfim, finalmente; para concluir; para

resumir; para sintetizar; em poucas palavras…

Organizar os elementos temporalmente

Primeiro; no princípio; antes de mais; em seguida; na sequência; seguidamente; mais

tarde; entretanto; enquanto; quando; até que; desde que; desde; a certa altura; a dado

momento; de repente; de súbito… etc. Os próprios tempos verbais são preciosos neste item.

Concluir

Em conclusão; concluindo; para concluir; em resultado de; portanto; assim; então; por

isso, desse modo…

Léxico e Morfologia

Adequação e variedade vocabular

Na maior parte das situações o vocabulário comum adequa-se à escrita profissional.

Importa, no entanto, que seja variado e adequado, sem recurso excessivo a estrangeirismos.

Isso consegue-se com o recurso frequente ao dicionário.

(5) – Estais confortável a bordo?

– Sim

– Não tem as luxúrias de um galeão mas...

legenda do filme “Gavião do Mar”

(6) Esta acção tem a ver com a sensibilidade dos automobilistas...

Antena 1, 13-11-2005

(7) Só mais tarde, em casa, ao recordar a cena realizei o que ele me quis dizer.

(8) Os EUA estão energicamente dependentes de países que não são amigos…

(9) Às quartas, lavagem e cortes de cabeça a metade do preço.

No exemplo (5) temos uma situação de tradução acrítica do termo inglês. O adequado

seria luxos. Em (6) não é a sensibilidade dos automobilistas que está em causa, mas sim a

Edite Prada

sua sensibilização para um determinado problema. No exemplo (7) estamos perante mais

uma tradução acrítica. Esperar-se-ia compreendi, percebi, etc. O exemplo (8) permite-nos

verificar o uso inadequado do advérbio energicamente construído a partir do adjectivo enérgico e não do nome energia que seria adequado, uma vez que o que se pretende dizer é que os

7

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

Estados Unidos dependem da energia de outras países, nem sempre seus aliados. Finalmente

no exemplo (9) não se cortam cabeças e sim cabelos...

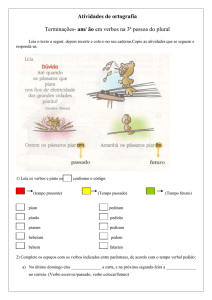

Tempos e modos verbais

Os aspectos mais problemáticos no que se refere aos verbos abrange, sobretudo, quatro

áreas: os verbos impessoais; o uso do conjuntivo; a conjugação dos verbos irregulares e os

verbos abundantes.

Verbos impessoais como haver, tratar-se de

Com os verbos impessoais usa-se sempre a 3.º pessoa do singular.

(10) Nunca saiu nada de extraordinário dos processos de concertação entre o governo e

os parceiros sociais no nosso país. E, atendendo a que se tratam de processos que é

suposto desenrolarem-se continuamente…

(11) Os EUA dizem que se trataram de bombardeamentos específicos

Sobre bombardeamentos das forças aliadas no Iraque

Em ambos os casos o verbo tratar-se deveria estar no singular, respectivamente, se trata e se tratou.

Conjuntivo

Há muitas conjunções e outras expressões que obrigam a colocar o verbo no modo conjuntivo. A situação mais problemática acontece com as orações subordinadas. Apresentam-se

a seguir algumas conjunções e locuções que introduzem orações com o verbo prioritariamente no conjuntivo

Subordinadas condicionais

se, a não ser que, salvo se, desde que, a menos que

Subordinadas finais

para que

Subordinadas temporais

sempre que, antes que, logo que, primeiro que, mal,

todas as vezes que

Subordinadas concessivas

embora, conquanto, ainda que, mesmo que, sem que,

por menos que, se bem que

Subordinadas comparativas

como se

(12) Agora já estamos a falar de intoxicações químicas e não microbianas, embora o

morango é uma fruta que cresce depressa (correcto: seja).

(13) Neste momento não há situação de perigo, muito embora, como eu já disse, o

ministro encomendou duas peritagens (correcto: encomendasse ou, melhor ainda,

Edite Prada

tivesse encomendado).

(14) …dê mais um mês ao Fulano e é como se nada disto se passou (correcto: se

tivesse passado).

8

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

(15) Faz sempre o mesmo. Se ver que não consegue ganhar, desiste (correcto: vir)

Verbos irregulares

Os verbos irregulares não cumprem todas as regras de flexão dos outros verbos da mesma conjugação. Os mais comuns são: caber; crer, ler, dizer, fazer, perder, poder, pôr, querer, saber, ser, estar, trazer, valer, ver, ir, medir, ouvir, vir, construir, dormir, pedir, tossir,

frigir.

Importa ter ainda em conta que todos os verbos compostos a partir de um verbo irregular se conjugam como esse verbo. É o caso dos compostos de vir (advir, avir, convir, desavir,

provir, sobrevir, intervir) e dos de ter (conter, reter, deter, obter).

Verbos abundantes (com dois particípios)

Muitos verbos têm duas formas para o particípio passado. Quando assim é e ocorrem em

tempos compostos ou outras locuções verbais, os dois particípios usam-se da

seguinte forma:

1 - Com o verbo ter usa-se a forma regular:

(16) O carteiro tem entregado muitas cartas nesta morada.

2 – com os verbos ser ou estar usa-se o particípio mais inovador:

(17) A encomenda está entregue.

(18) A encomenda foi entregue a tempo.

Vermos abundantes:

aceitar: aceitado / aceite

empregar: empregado / empregue

entregar: entregado / entregue

enxugar: enxugado / enxuto

expressar: expressado / expresso

expulsar: expulsado / expulso

fartar: fartado / farto

findar: findado / findo

isentar: isentado / isento

matar: matado / morto

salvar: salvado / salvo

soltar: soltado / solto

vagar: vagado / vago

acender: acendido / aceso

benzer: benzido / bento

Edite Prada

eleger: elegido / eleito

envolver: envolvido / envolto

incorrer: incorrido / incurso

morrer: morrido / morto

9

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

nascer: nascido / nato

prender: prendido / preso

romper: rompido / roto

suspender: suspendido / suspenso

emergir: emergido / emerso

erigir: erigido / erecto

exprimir: exprimido / expresso

extinguir: extinguido / extinto

frigir: frigido / frito

imergir: imergido / imerso

imprimir: imprimido / impresso

incluir: incluído / incluso

inserir: inserido / inserto

omitir: omitido / omisso

submergir: submergido / submerso

tingir: tingido / tinto

Alguns verbos conjugam-se apenas, na Norma Padrão, com o particípio inovador:

ganhar: ganho

gastar: gasto

pagar: pago

dizer: dito

escrever: escrito

fazer: feito

ver: visto

pôr: posto

abrir: aberto

cobrir: coberto

vir: vindo

4 – Sintaxe

A sintaxe é a parte da gramática que estuda a forma como as palavras se organizam para

constituir frases bem formadas. Tem como base alguns princípios, dos quais destacamos a

ordem, a regência e a concordância.

Ordem

As palavras organizam-se constituindo estruturas hierárquicas relativamente rígidas,

mantendo dentro da frase uma ordem que, se quebrada, compromete a mensagem:

Edite Prada

Dizemos (19) mas só em contextos muito específicos poderemos aceitar uma frase como

(20):

(19) O João ama a natureza.

10

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

(20) A natureza ama o João.

Algumas frases usam sistematicamente uma ordem derivada. É o caso das interrogativas

que deslocam o pronome interrogativo da sua posição sintáctica (21) para o início da frase

(22).

(21) Porque não foste ao cinema?

(22) Não foste ao cinema porquê?

Apesar de a ordem básica do português padrão ser SVO (Sujeito + verbo + objecto

ou complemento directo), há “padrões de ordem derivados ou transformados”, a partir de

regras de movimento dos constituintes. Os constituintes podem ocupar posições sintácticas

distintas das relações gramaticais que se esperariam – inversão do sujeito, inversão do objecto –, o que implica mudanças estruturais.

(23) O teu pai telefonou há pouco.

(24) Telefonou há pouco o teu pai.

Obs. A quantidade de informação que se introduz entre dois elementos hierarquicamente

próximos pode comprometer a compreensão da mensagem:

Ex.: O herói do filme que os rapazes daquela turma de Francês disseram que viram,

quando fizeram a viagem de finalistas, atraiu-os bastante.

O uso dos clíticos, ou seja dos pronomes pessoais que se associam aos verbos tem regras

específicas:

Regra geral:

No português europeu, a ênclise, isto é, o clítico depois do verbo, é a posição padrão:

Ele ofereceu-me um livro.

Ocorre a próclise (pronome antes do verbo):

1 - nas orações subordinadas:

Perdeu o início do filme porque se atrasou.

Como lhe disse anteriormente, estou convencido da veracidade dos factos.

Ainda que vos custe, têm de partir.

Se me ofereceres um livro, ficarei feliz.

Abanou tanto o ramo que o partiu.

Trabalhou muito para o conseguir.

Quando a viu, sorriu.

Consultou o médico que lhe indicaram.

Lembra-se bem do lugar onde os encontrou

Edite Prada

2 – Nas partículas de negação

Nunca me avisaram.

Não lhe foram dizer.

11

Língua Portuguesa: o que dizer e como

Nada lhes falta.

Nem nos falou.

2009

3 – Com pronomes ou advérbios interrogativos.

Quem te avisou?

Não soube o que lhe perguntar

4 – Com pronomes ou advérbios exclamativos ou outras formas exclamativas.

Que trapalhada nos aconteceu!

Bonito sarilho me arranjaste!

5 – Com alguns advérbios como ainda, já, oxalá, sempre, só, talvez, também.

Ainda ontem as vi.

Já o conheço bem.

Oxalá se mantenha assim.

Sempre o conheci atrevido.

Só lhes entreguei o documento hoje.

Talvez te lembres mais tarde.

Se ainda estiverem à venda, também os quero comprar.

6 – Com quantificadores e pronomes ou determinantes indefinidos como algo, alguém,

ambos, pouco, qualquer, todo, tudo.

Naquela história algo a intrigava.

Alguém os tinha tramado.

Ambos me disseram o mesmo.

Poucos lhe tinham agradecido.

Qualquer pessoa o conhece.

Não sabiam o que acontecera, mas todos a criticaram.

Tudo as incomoda.

7 – Com preposições (excepto a preposição a) ou locuções preposicionais.

Criticou o filme antes de o ver.

Comprei a saia para a usares.

Não há nenhum mal em te manifestares.

Obs. Nunca se associa o pronome a um particípio passado(O asterisco indica agrama-

Edite Prada

ticalidade).

*Tinha visto-o.

Tinha-o visto.

Obs. No caso de verbos compostos, se o verbo principal estiver no infinitivo, habitualmente o pronome ocorre depois do infinitivo, mas pode ocorrer depois do auxiliar.

12

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

Este dicionário vai fazer-me falta. (+ formal)

Este dicionário vai-me fazer falta.

Nos casos descritos nos pontos 1 a 7, continua a haver a hipótese de o pronome se

associar ao infinitivo.

Este dicionário não me vai fazer falta.

Este dicionário não vai fazer-me falta.

Regência

Regência é, segundo Cunha e Cintra, na Nova Gramática do Português Contemporâneo

um tipo de interdependência que se gera entre determinadas palavras. Essa interdependência

pode ocorrer pela simples ordem de aparecimento das palavras como em (25) ou pelo uso de

determinada preposição como em (27) ou conjunção subordinativa como em (26)

(25) Eu vejo bem.

(26) A mãe gosta do João

(27) Embora esteja frio, vou sair.

I Regência de nomes ou substantivos:

Alguns substantivos precisam, pelo menos em alguns contextos de ser seguidos por uma

preposição, que não pode ser usada aleatoriamente.

(28) O João já deu provas de que é trabalhador.

(29) Tenho esperança de que ele se salve.

(30) Disseram-me que corria risco de vida.

(31) Solicitou uma audiência com o ministro.

II Regência de adjectivos

Também alguns adjectivos vêm habitualmente seguidos de preposição:

(32) Estou contente por teres vindo.

(33) Estou contente contigo,

(34) O João é partidário da paz.

(35) És capaz de ter razão.

Etc.

Obs. Apesar desta situação, em que os adjectivos assumem uma posição de um certo

comando na estrutura, do ponto de vista da regência, os adjectivos têm, em geral posições

Edite Prada

claras, determinadas pela Ordem das palavras na frase:

A seguir ao nome que qualificam:

A casa amarela

13

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

O rapaz louro

A seguir ao verbo de ligação (ser, estar…)

O João está triste.

Esta casa é grande.

III - Regência verbal

(Nova Gramática do Português Contemporâneo páginas 512 a 532)

Os verbos são, de longe, as palavras que mais situações de regência implicam. Essas

situações nada têm de aleatório. Têm, antes, a ver com a sua estrutura lexical, que os leva a

precisar de um determinado número de complementos organizados de determinada forma e

com características por vezes muito específicas.

a) Verbos que não precisam de complementos (intransitivos)

Ex. Chove.

b)Verbos que precisam de um complemento (intransitivos – só precisam de sujeito):

Ex. A maçã caiu. (mas não “A maçã ladrou!”)

c) Verbos que precisam de dois complementos, ou melhor, argumentos (transitivos directos – sem preposição, ou oblíquos – com preposição)

Ex. O João comeu o bolo. (mas não “O João ama o bolo!”)

Ex. Vou a Lisboa.

d) Verbos que precisam de três complementos (transitivos directos e indirectos)

Ex. O João comprou um bolo à Maria. (mas não “O bolo comprou um João à Maria!”)

Obs. O maior número de casos problemáticos surgem no caso da transitividade oblíqua,

isto é, quando o verbo exige o uso de determinada preposição ou preposições, dado que

alguns verbos mudam o seu sentido consoante a preposição com que são usados:

(36) Tratolixo há 19 anos a tratar dos resíduos urbanos. (Lusa – 27-3-2009)

(36.1) Tratolixo há 19 anos a tratar os resíduos urbanos.

(37) A operação policial, baptizada de Castelo de Areia, teve como objectivo deter suspeitos de participar de uma quadrilha dentro da empresa. (Lusa – 28-3-2009)

(37.1) A operação policial, baptizada de Castelo de Areia, teve como objectivo deter

suspeitos de participar numa/fazer parte de quadrilha dentro da empresa.

Em (36) a expressão tratar de significa cuidar no âmbito da saúde. O que se pretendia

era tratar mas no sentido de os tornar inócuos e não de os manter. Em (37), participar de

tem um sentido próximo de dar o alarme, avisar, pelo que a frase adequada seria (37.1),

Edite Prada

naquele contexto.

Vejamos outros casos problemáticos:

O verbo abusar tem a mesma regência que gostar. Porque ambos se conjugam com a

14

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

preposição de, nenhum deles tem forma passiva:

Abusar de: (*A Maria é abusada.)

Gostar de (*A Maria é gostada.)

Esta situação faz com sejam erradas frases do tipo os alunos da casa Pia foram abusados, uma vez que forma abusados é uma forma passiva de um verbo que não tem passiva.

Além disso, existe no português um adjectivo, abusado, que significa atrevido malcriado. Por

isso sempre que se diz que alguém foi abusado, o que se está, de facto, a dizer é que esse

alguém foi malcriado.

Uso de de que

1 - Quando o complemento de um verbo vem antes desse verbo (normalmente ligado ao

verbo por uma relativa) a preposição de vem a seguir ao complemento, antes do pronome

relativo:

Os livros de que mais gosto estão naquele armário.

Eu gosto mais dos livros que estão naquele armário.

2 – Quando um adjectivo ou nome rege a preposição de e entra numa construção completiva (ou integrante):

Estou desejoso de que isto acabe.

Tem a mania de que é o melhor.

Há um grupo de verbos que têm dupla construção. São verbos como informar. Quando

este verbo tem explicitado o complemento que designa a entidade que é informada, usa-se

de que:

Informo V. Ex.ª de que…

Caso contrário não se usa a preposição:

Informo que…

Se estiver na passiva, usa-se sempre de que:

Foi informado de que…

O verbo ter pode usar-se com a preposição de ou com o relativo sem antecedente que:

Ter de: obrigatoriedade

Tenho de concluir o trabalho.

Ter que: estar relacionado com

Este assunto tem que ver com o tema da conversa de ontem.

Ter que: ter algo para… (Sempre com verbos transitivos cujo complemento directo não

Edite Prada

está explícito)

Tenho (algo/coisas) que fazer.

Tenho o que fazer.

Tenho mais que fazer.

15

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

Concordância verbal

Entende-se por concordância a coincidência de flexão em número e pessoas de palavras

ou grupos de palavras relacionados entre si.

I Concordância nominal

O nome é o elemento central na concordância nominal. Deve haver concordância:

a) Entre o nome e os determinantes,

- A minha filha

- Os seus livros

- Este caderno

- Aquelas folhas

etc.

b) Entre o nome e o adjectivo que se lhe liga:

- É uma aldeia bonita.

- Rapaz trabalhador

- Casas grandes

etc.

c) entre o nome e o seu aposto

- João, homem trabalhador,…

- Os dois irmãos, rapazes previdentes…

etc.

d) entre o sujeito e os seus predicadores – Sujeito e NPS ( Nome Predicativo do Sujeito)

- O João é um bom rapaz.

- Esta casa está bem situada.

e) entre Complemento Directo e NPCD (Nome Predicativo do Complemento Directo).

- A assembleia nomeou a secretária portadora da notícia.

f) Sujeito e Verbo – Ver ponto seguinte

II Concordância verbal

Edite Prada

É a «solidariedade entre o verbo e o sujeito…»

Celso Cunha, Lindley Cintra, A Nova Gramática do Português, Lisboa, Edições Sá da

Costa, 1984, 1.ª edição, pág. 494

16

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

Regras gerais:

Com um só sujeito: o verbo concorda em género e número com o sujeito

Com mais de um sujeito: o verbo vai

Para a 1.ª pessoa do plural, se entre os sujeitos esta pessoa estiver presente;

Para a 2.ª pessoa do plural, se entre os sujeitos houver esta pessoa;

Para a 3.ª pessoa do plural se os sujeitos forem da 3.ª pessoa.

Casos particulares:

I - Com um só sujeito

O sujeito é uma expressão partitiva: o verbo pode estar no singular ou no plural.

Ex: A maior parte dos alunos faltou [faltaram] às aulas.

O sujeito expressa uma quantidade aproximada: o verbo vai normalmente para o plural.

Ex: Cerca de vinte trabalhadores ficaram sem trabalho…

O sujeito é um pronome relativo que:

– O verbo concorda com o antecedente do relativo.

Ex. Os jovens que passaram aqui iam muito animados.

– Se o antecedente é um demonstrativo pode concordar com o demonstrativo ou com o

seu antecedente:

Ex: Não somos nós os que vamos [vão] chamar esses leais companheiros de alémmundo

– Quando o antecedente é uma expressão que contém um dos, uma das: o verbo vai

habitualmente para o plural:

Ex: O João é um dos que foram ao passeio de barco

O sujeito é o pronome relativo quem: regra geral tem o verbo no singular.

Muitas vezes concorda com o pronome pessoal da oração anterior:

Ex: Não fui eu quem escrevi essa notícia

O sujeito é um pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido plural seguido de de

(ou dentre), nós (ou vós): o verbo vai para a terceira pessoa do plural ou concorda com o

pronome pessoal:

Ex: Muitos de nós estamos [estão] cansados desta vida.

O sujeito é um plural aparente (é o caso de certos lugares, títulos de obras, etc)

Edite Prada

1 – Não são precedidos de artigo: vão para o singular

Ex: “Comparado, por exemplo, com Agosto Azul, Regressos acusa nalguns capítulos uma ligeira variação de timbre” (citação de Urbano Tavares Rodrigues, feita na

página 501)

17

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

2 – São precedidos de artigo: vão para o plural

Ex: Os Maias são um romance exemplar.

O sujeito é indeterminado: o verbo vai para o plural excepto se a indeterminação for

representada pelo pronome se:

Ex. Disseram-me que já tinhas saído./ Dizia-se que já tinhas saído

Concordância com o verbo ser: em alguns casos concorda com o Nome Predicativo do

Sujeito:

Ex: Que são três horas comparadas com uma vida?

II – Com mais de um sujeito: o normal é o verbo ir para o plural, mas pode ficar no

singular:

Se o sujeito vem depois do verbo.

Ex. Com a aflição do estado grave do miúdo, nunca nos passaria pela cabeça mesquinhas preocupações com o dinheiro.

Se os elementos que compõem o sujeito são sinónimos.

Ex. A conciliação e a harmonia entre uns e outros é possível.

Se há uma enumeração gradativa

Ex. A mesma coisa, o mesmo acto, a mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos.

Se os sujeitos podem ser interpretados como sendo um todo.

Ex: A honestidade e sinceridade é o que eu mais admiro nele.

e) Se o sujeito é composto por infinitivos

Ex: Vê-lo e amá-lo foi obra de um minuto.

Quando os nomes que integram o sujeito estão ligados por ou ou nem o verbo vai:

1 – Para o plural se a predicação envolve todos os sujeitos:

Ex: Ou um ou outro teriam de chegar.

2 – Para o singular se a predicação envolve apenas um dos sujeitos:

Ex: Ou a Maria ou a Joana consegue [conseguem?] o lugar.

3 – Se os sujeitos pertencerem a pessoas diferentes, o verbo vai para a pessoa que tiver

precedência, ou seja, a que impõe a concordância (1.ª - 2.ª - 3.ª).

Se o sujeito for a locução um e outro, o verbo fica normalmente no plural.

Sujeitos ligados por com: podem ficar no plural ou concordar com o primeiro sujeito.

Edite Prada

Sujeitos ligados por conjunção comparativa.

1 – Concorda com o primeiro termo se a intenção for destacá-lo.

18

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

2 – Concorda com a globalidade se se considerar que os dois termos se adicionam:

Ex: Tanto a Primavera como o Verão são estações do ano.

Coordenação

Para ser bem conseguida, a coordenação deve efectuar-se entre elementos equivalentes:

Frases do mesmo valor e grupo: Vejo que já chegaste e que estás bem (ambas

relativas).

Complementos com o mesmo valor: Estou em casa e à janela (dois lugares).

Adjectivos com o mesmo valor: Estou atento e interessado (duas atitudes).

Os exemplos que seguem ilustram a forma como estas regras nem sempre são cumpridas:

(38) Os israelitas mataram quatro palestinianos e feridos catorze um dos quais em

estado grave (errado).

(38.1) Os israelitas mataram quatro palestinianos e feriram catorze, um dos quais em

estado grave (certo).

(39) No exame foi pedida a análise de um texto sobre a União Europeia, interpretar

‘O Sorriso’, crónica de José Saramago retirada da obra ‘Deste Mundo e do Outro’, e

analisar uma estrofe do canto IV de ‘Os Lusíadas’.

(39.1) No exame foi pedida a análise de um texto sobre a União Europeia, a interpretação de ‘O Sorriso’, crónica de José Saramago retirada da obra ‘Deste Mundo e do

Outro’, e a análise de uma estrofe do canto IV de ‘Os Lusíadas’.

(40) Ban Ki-moon vai estar na cimeira do G-20, com uma agenda de quatro pontos:

combater o proteccionismo, desenvolvimento da economia verde, reforma das

regras financeiras globais e a adopção de medidas para estimular os países em vias

de desenvolvimento. (Lusa − 28-3-2009)

(40.1) Ban Ki-moon vai estar na cimeira do G-20, com uma agenda de quatro pontos:

combater o proteccionismo, desenvolver a economia verde, reformar as regras

financeiras globais e adoptar medidas para estimular os países em vias de desenvolvimento.

5 – Representação gráfica e convenções da escrita

Destaque

Edite Prada

Num texto, temos muitas vezes necessidade de destacar uma ideia ou uma palavrachave. A convenção mais usual é a seguinte:

neutro: redondo ou normal

19

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

realce: negrito

maiúsculas

Sublinhado

segundo sentido: aspas ou itálico

estrangeirismos: itálico

citações: itálico ou aspas

Abreviaturas

Há três situações a ter em conta nas abreviaturas:

1 – Coloca-se o final da palavra, como em número:

Deve ser colocado um ponto a assinalar que houve supressão de letras:

n.º; eng.º; art.º, ex.ª

2 – trata-se de um número ordinal:

Deve colocar-se um ponto antes da letra superior à linha:

1.º

36.º

Obs. Esta medida evita que se confundam números ordinais com graus, que, esses

sim, se escrevem sem ponto 36º (36 graus), 36.º (trigésimo sexto);

3 – Trata-se de uma palavra de que se suprime o final:

deve colocar-se um ponto que indique que a palavra foi abreviada

deve ainda ter-se em conta a normalização das abreviaturas, por forma a que

toda a gente entenda o que se abreviou.

Abreviaturas comuns:

Edite Prada

Meses:

Jan.

Maio

Set.

Fev.

Jun.

Out.

Mar.

Jul.

Nov.

Abr.

Ag.

Dez.

20

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

Outras:

an. – anexo

d. – data

dep. – departamento

Dr. – doutor

Dr.ª/Dra. – doutora (se o título (m. ou f.) corresponder a uma pessoa doutorada não se

abrevia)

elab. – elaboração; elaborado

etc. – et caetera (expressão latina que significa "e restantes")

ex. – exemplo

gab – gabinete

H/h – hora: 10H00 (os símbolos ligados a sistemas de medida não levam ponto)

m. – mapa (não se confunde com o símbolo de metro: m)

min. – ministério

real.– realização; realizado

tel./telf. – telefone, geralmente seguido de dois pontos

tm./telm. – telemóvel

Siglas

Um texto cheio de siglas pode ser incompreensível para o leitor. Por isso:

a) Na primeira vez que ocorrem devem ser descodificadas;

b) São escritas em maiúsculas, quando todas as letras corresponderem às iniciais das

palavras que as compõem (DGIDC – Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento

Curricular);

c) Casos há em que uma sigla se adapta ao sistema silábico da língua portuguesa,

sendo possível pronunciá-la como palavra e, com o tempo, a escrevê-la com minúscula. É o caso ovni (Objecto Voador Não Identificado), ou radar (Radio Detection

And Ranging). Estes casos são, consensualmente, considerados acrónimos, e associados às situações em que não são apenas as primeiras letras, mas as sílabas a

constituir a nova palavra: (Frelimo — Frente de Libertação de Moçambique).

d)Hoje em dia escrevem-se sem pontos: SMAS

e) Não fazem plural: as CM

Edite Prada

f) Só as instituições são, normalmente, convertidas em siglas (ME designa o Ministério

da Educação e não o Ministro da Educação);

g) Os nomes próprios não formam siglas; se escritos por iniciais, deverão levar pontos

21

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

(Paulo Portas = P.P. e não PP = Partido Popular).

Uso de maiúsculas

Emprega-se a letra inicial maiúscula:

a) nos substantivos próprios (nomes de pessoas, de terras, de ruas, de deuses etc.);

b) no início de período;

c) nos nomes de períodos históricos, festas religiosas ou datas e factos políticos importantes: Idade Média, Renascimento, Natal, Páscoa, Dia do Trabalhador;

d) nos nomes de repartições públicas, empresas ou outras instituições;

e) nos títulos de livros, periódicos, produções artísticas, literárias e científicas;

f) nos nomes dos pontos cardeais quando indicam regiões;

g) nas expressões de tratamento: Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Santidade,

Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Magnífico Reitor, Sr. Director, Sr.ª Coordenadora

etc.;

h) nos nomes comuns sempre que personificados ou individualizados: o Amor, o Ódio,

a Virtude, a Morte, a República, a Indústria, o Comércio etc.

Pontuação

Sinais de pontuação

Ponto (.) – usa-se no final do período, indicando que o sentido está completo e nas

abreviaturas, indicando o ponto em que a palavra foi cortada, ou abreviada (Dr., Exa., Sr.);

Vírgula (,) – marca uma pequena pausa. É usada para separar: o aposto; o vocativo; o

atributo; as orações intercaladas, etc.;

Ponto e vírgula (;) – indica que a ideia veiculada por uma frase não está concluída, que

vai continuar. Usa-se: em frases constituídas por várias orações, ou em enumerações longas;

Dois pontos (:) – marcam uma pausa e anunciam: uma citação; uma fala; uma enumeração; um esclarecimento ou uma síntese;

Ponto de interrogação (?) – usa-se no final de uma frase interrogativa directa e indica

uma pergunta

Ponto de exclamação (!) – usa-se no final de qualquer frase que exprime sentimentos,

emoções, dor, ironia e surpresa. Não se deve utilizar em documentos oficiais;

Reticências (...) – marcam uma interrupção na frase indicando que o sentido da oração

ficou incompleto

Aspas ("..."/«…»/’…’) – usam-se para delimitar citações; para referir títulos de

Edite Prada

obras; mais raramente, para realçar uma palavra ou expressão

Parênteses (...) – marcam uma observação ou informação acessória intercalada no texto

22

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

Travessão (–) – marca o início e o fim das falas no diálogo para distinguir cada um dos

interlocutores, as orações intercaladas e as sínteses no final de um texto. Substitui os parênteses.

Acentuação

A grande maioria das palavras da língua portuguesa tem acentuação, ou seja, tem uma

sílaba que se evidencia em relação às outras (há igualmente palavras que, para além dessa

sílaba mais acentuada têm outra, ou outras, que também se pronunciam com algum realce).

A sílaba mais acentuada chama-se sílaba tónica; as outras são sílabas átonas.

Algumas dessas palavras precisam de acento gráfico que assinale qual é a sílaba tónica.

1 – Acentos:

Agudo (´) – assinala as vogais tónicas;

Grave (`) – assinala sempre a existência de uma contracção da preposição a com a forma feminina do artigo (a) e com os pronomes demonstrativos a(s), aquele(s), aquela(s),

aquilo: à, àquele, àquela, àquilo, às, àqueles, àquelas.

Circunflexo (^) – indica o timbre fechado das vogais tónicas a, e e o: câmara, vândalo, você, avô, brônquios; acentua a terceira pessoa do plural do presente dos verbos ter e

ver e ler e seus compostos: têm, vêm, contêm, convêm, lêem.

Obs. O til (~) não é considerado um acento, mas sim um sinal gráfico que indica a nasalação da vogal em que se coloca: irmã, órfão, órgão, etc.

2 – Palavras acentuadas

Agudas ou oxítonas

a) terminam nas vogais abertas a, e, o (acento agudo) – sofá, pés, após – ou fechadas

e e o(acento circunflexo) – lê, três, avô, pôs;

b) terminam nos ditongos abertos ei, oi, eu: anéis, herói, céu

c) têm duas ou mais sílabas e terminam em em e ens: alguém, parabéns;

d) terminam nas vogais i e u que não formam ditongo com a vogal que as precede,

seguidas ou não de s: aí, país, baú.

Graves ou paroxítonas

a) terminam em i e u seguidas ou não de s: lápis, bónus

b) terminam em ditongo ou em vogal nasal seguidas ou não de s: bênção, órgão,

túneis, fósseis;

c) têm i ou u tónico, desde que não formem ditongo com a vogal anterior: seríeis, baía,

Edite Prada

suíno, ruído;

d) em formas verbais de vogal tónica aberta (acento agudo) – saudámos, secámos –

ou, por vezes, fechada (acento circunflexo) – pôde – para as distinguir das suas

23

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

homógrafas (saudamos/saudámos, etc.).

Esdrúxulas ou proparoxítonas

Acentuam-se sempre. Com acento agudo quando a vogal é aberta e com acento circunflexo quando a vogal é fechada: rápido, fenómeno, anónimo, ânfora, fôssemos, área, ignorância, etc.

Outros sinais auxiliadores:

Til (~)– indica nasalização

Cedilha (ç)– indica o valor fonético do ç.

Parêntesis recto […] – indica que, numa citação, o autor principal do texto que está ser

escrito fez alterações, que não pertencem ao texto que está a ser citado.

Outros aspectos a ter em conta

Expressões como o facto de + infinitivo

Sempre que expressões como o facto de, apesar de, a fim de, em virtude de, etc. são

seguidas de um verbo no infinitivo, pessoal ou impessoal, não se contraem, como se prevê,

quer no acordo ortográfico de 1945, quer no de 1990:

Base XVII do Acordo ortográfico de 1990 e Base 34 do de 1945.

«Obs.: Quando a preposição de se combina com as formas articulares ou pronominais o,

a, os, as, ou com quaisquer pronomes ou advérbios começados por vogal, mas acontece

estarem essas palavras integradas em construções de infinitivo, não se emprega o apóstrofo,

nem se funde a preposição com a forma imediata, escrevendo-se estas duas separadamente: a fim de ele compreender; apesar de o não ter visto; em virtude de os

nossos pais serem bondosos; o facto de o conhecer; por causa de aqui estares.»

Barra(/) versus hífen(-)

Barra (/) – equivale a ou:

Ex. A avaliação/apreciação será feita amanhã.

Hífen (-) – utiliza-se para fazer compostos pontuais:

Ex. A declaração-recibo será entregue na hora.

Ortografia

A ortografia compreende um conjunto de convenções que estão sintetizadas no acordo

ortográfico em vigor datado de 1945 (Decreto-Lei n.º 35 228/45, de 8 de Dezembro), com as

alterações de 1973 (Decreto-Lei n.º 32/73, de 6 de Fevereiro). Contém 51 pontos, designaEdite Prada

dos bases, contemplando outros tantos aspectos da nossa língua, que vão desde o uso das

consoantes K, W e Y até à possibilidade de escrever de forma actual os nomes das terras

cuja grafia é antiga.

24

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

O acordo de 1990, ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 43/91, de 23

de Agosto e aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 26/91 de 23 de Agosto,

retoma, nos seus 21 pontos, ou bases, muitos dos aspectos dos acordos anteriores, trazendo

inovações face, por exemplo, às consoantes mudas, que serão eliminadas e ao uso do hífen,

que será residual no caso de palavras derivadas por prefixação.

Na prática, quando se fala de ortografia fala-se de:

1 – Uso de s, ou z, ç, ss, rr, etc.;

2 – Consoante “etimológica”, que desaparecerá, sempre que não seja articulada com o

acordo de 1990 (ex: objecto; acção);

3 - Confusão de clítico com terminação verbal (Ex. Calas-te/calaste);

4 – Uso “distintivo” do acento, que será reduzido com o acordo de 1990 (Ex. por/pôr);

5 – Confusão entre "há" e "à";

6 – Confusão entre "ás" e "às";

7 – Palavras com hífen. O acordo de 1990 traz alterações, como se refere acima;

Bibliografia

Academia das Ciências de Lisboa,

Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Lisboa, Verbo, 2001.

BERGSTRÖM Magnus, REIS, Neves

Prontuário Ortográfico e Guia da Língua Portuguesa, Lisboa, Editorial Notícias, 1997

BORREGANA, António,

Gramática Universal de Língua Portuguesa, Lisboa, Texto Editora,1996.

CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley,

Nova Gramática do Português Contemporâneo, Lisboa, Edições Sá da Costa, 1984.

Curso de Português, questões de gramática, noções de latim (1986) Porto, Edições Asa, 5.ª ed.

Dicionário de Língua Portuguesa, Porto, Porto Editora

Dicionário de Sinónimos, Porto, Porto Editora

Dicionário de verbos portugueses, Porto, Porto Editora

Eliseu, André

Sintaxe do Português, Lisboa, Caminho, 2008.

ESTRELA, Edite, SOARES, Maria Almira e LEITÃO, Maria José

Saber escrever uma tese e outros textos, Lisboa, Dom Quixote, 2006

Edite Prada

FIGUEIREDO, Olívia Maria e FIGUEIREDO, Eunice Barbieri de

Dicionário Prático para o Estudo do Português: Da Língua aos Discursos, Lisboa, Asa,

2003.

GHITESCU, Micaela,

25

Língua Portuguesa: o que dizer e como

2009

Dicionário prático de substantivos e adjectivos com os regimes preposicionais, Lisboa, Fim

de Século, 1992.

Grande Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora, 2004.

LIMA, José Pinto de,

2007, Pragmática Linguística, Lisboa, Caminho, 2007.

LAPA, M. Rodrigues,

Estilística da Língua Portuguesa, Coimbra Editora Lda, 1984, 11.ª edição.

LEMAÎTRE; Pierre, MAQUÈRE, François,

Saber aprender, Lisboa, Publicações Europa América, 1989.

Livro de Estilo e Prontuário da Lusa, Lisboa, Lusa, 1992.

MATEUS, Maria Helena Mira, et ali

Gramática da Língua Portuguesa, Lisboa, Editorial Caminho, 2003, 5.ª edição.

MOREIRA, Vasco e PIMENTA, Hilário,

Gramática do Português: 3.º Ciclo do Ensino Básico [e] Ensino Secundário. Porto, Porto

Editora, 2008.

NUNES, Carmen e SARDINHA, Leonor

Vocabulário – regime preposicional de verbos, Lisboa, Didáctica Editora, 1999.

PERES, J. A. e MÓIA, T.,

Áreas Críticas da Língua Portuguesa, Lisboa Caminho, 1995.

PINTO, José M. de Castro,

Manual prático de ortografia, Lisboa, Plátano Editora, 1998.

RAMALHO, Élio,

Novo Dicionário Lello, estrutural, estilístico e sintáctico da Língua Portuguesa, Porto, Lello Editores, 1999.

REZENDE, Maria Ângela, Viegas, Maria José,

Construindo a Gramática, Porto; Areal Editores, 2002.

VENTURA, Helena e CASEIRO, Manuela,

Guia prático de verbos com preposições, Lisboa, Lidel, 1998.

Endereços electrónicos:

A pontuação in http://www.portugues.com.br/sintaxe/pontuacao.asp.

Infopédia: http://www.infopedia.pt/.

Ciberdúvidas da Língua Portuguesa: http://ciberduvidas.sapo.pt/.

Portal da Língua Portuguesa: http://www.portaldalinguaportuguesa.org/.

Dicionário Priberam de Língua Portuguesa: http://www.priberam.pt/DLPO/.

Edite Prada

Base de Dados Morfológica de Português (Mordebe): www.iltec.pt/mordebe/.

26