AR TIGO

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DA VISÃO PEFUFÉFUCA

NO FUTEBOL

José Alberto Pinto *

Nelson Inácio de ~ r a ú j *o*

RESUMO

O presente estudo teve como objetivos: efetuar uma análise do

sistema visual, relacionando-o com a percepção visual; relacionar a visão

periférica com as necessidades esportivas; demonstrar a importância do

treinamento da visão periférica no futebol; e discutir a questão do momento

ideal para iniciar o treinamento da visão periférica. O esporte necessita, para

sua prática, de padrões técnicos (gestos motores), e, para se obter sucesso,

utiliza-se de estratégias taticas, além de se obrigar os praticantes a ter de

tomar várias decisões no decorrer de suas ações. Portanto, fica evidente que

a percepção, principalinente a visual, torna-se um fator indispensável para

os esportes competitivos. Nos esportes caracterizados por tarefas motoras

abertas, em que o ambiente muda a cada instante, a visão passa a ser o

principal processo de informação do cérebro (MAGILL, 1984; SCHIMIDT,

1992). Se o objetivo é aumentar o número de informações que os atletas

utilizarão durante suas atividades motoras, então há necessidade de analisar

qual das visões, central ou periférica, será mais positiva na prática de tarefas

esportivas abertas e fechadas, sem e cbm contato físico direto. Pôde-se

concluir que a visão central possui menor ângulo de observação (20°),

possibilitando observar todos os detalhes, distinguindo, até mesmo, as cores

mais parecidas. Já a visão periférica possui maior campo visual (180°) e,

embora perdendo nos detalhes, ganha nas relações e inter-relações das

imagens e dos inoviinentos no contexto geral, fazendo com que o jogador

exerça inaior coiitrole sobre o ambiente. No caso do futebol, este estudo

deinoiistrou que se torna iinprescindivel sua utilização e que seu

treinamento é viável e de fácil desenvolvimento, podendo contribuir com

grandes avanços na formação dos futebolistas.

Palavras-chave: visão central, visão periférica, percepção visual.

*11Departamento de Educaçào Física da Universidade Federal de Viçosa.

Professor de 1:ducac;ão 1;isica.

R. min. Educ. Fis., Viçosa, 7(2): 8 1-93, 1'999

81

Devido ao alto nível de exigência a que os atletas são submetidos no

esporte de alto nível, os treinamentos são cada vez mais elaborados e

organizados, procurando atender todos os aspectos que envolvem as

competições, buscando, segundo DANTAS (1986), sua totalidade.

Além das evoluções nas partes física, técnica e tática, como

ocorrido nas décadas de 70 e 80, os treinadores têm procurado concentrar

seus trabalhos na preparação psicológica, e, diante da amplitude desta área

de conhecimento, o presente estudo estará restrito ao processo da tomada de

decisões; GROSSER (1988) enfatizou a importância dos aspectos cognitivos

contidos nesta.

SAMULSKI (1997), citando Mcnamada, Tenenbaum e Bar-Eli,

afírmou que o atleta se orienta, para tomar as decisões, de forma eficiente,

em três aspectos principais: a percepção, a memória e as relações espaciais,

ou seja, a tomada de decisão estará totalmente comprometida se esses

aspectos não forem desenvolvidos nos atletas. O treinamento da visão

periférica (ou visão de jogo, como dizem os leigos) torna-se uma importante

alternativa para desenvolver tais aspectos. Dessa forma, fica claro que a

evolução de um atleta vai depender também dos aspectos aqui citados, para

que ele consiga alcançar seus melhores resultados dentro de um processo de

treinamento de alto nível. Em algumas modalidades esportivas, dentre elas

aquelas classificadas como tarefas motoras abertas (MAGILL, 1984;

SCHIMIDT, 1992), em que o ambiente se modifica a todo instante, o

processo de tomada de decisões ocorre frequentemente, e, para que estas

solucionem os problemas ambientais, o atleta deverá desenvolver sua

capacidade de previsão e antecipação das ações. Para isso, ele deve possuir

bom sistema sensorial, com a visão, por sua importância nesse contexto,

passando a ser a principal via de acesso ao sistema nervoso central (SNC), a

fim de que as informações sejam processadas de acordo com as reais

necessidades ambientais.

A visão periférica é um dos mecanismos básicos para os atletas

realizarem tarefas mais coinplexas, como responder as diferentes situações

de jogo no menor espaço de tempo e tomar as decisões mais adequadas para

o sucesso de suas ações. Tanto o conhecimento como a utilização mais

adequada da visão periférica levarão a melhores desempenhos, com a

redução de erros decorrentes do processamento de informações em

momentos críticos de predomínio da visão central. Este estudo contribuirá

82

R. min. Educ. Fis., Viçosa. 7(2): 81-93, 1999

para que os profissionais de educação física, que atuam ou irão atuar nos

esportes com características semelhantes as do futebol, desenvolvam,

conscientemente, a formação esportiva básica como contribuição aos futuros

atletas.

Portanto, este estudo tem como objetivos: efetuar uma análise do

sistema visual, relacionando-o com a percepção; relacionar a visão

periférica com as necessidades esportivas; demonstrar a importância do

treinamento da visão periférica no futebol; e discutir a questão do momento

ideal para iniciar o treinamento da visão periférica.

Sistema visual

O ato de perceber consiste em conhecer os objetos e as situações

através dos sentidos, proporcionando as nossas relações com o meio em que

vivemos (PENNHA ,1968).

FORGUS (1971) classifica os órgãos dos sentidos específicos em

relação ao tipo de energia informativa, com a visão encontrando-se

classificada como exteroceptores, ou seja, sentido de distância, sendo

transmitida para nossos sentidos através de energia luminosa.

Conforme as leis da física, ver significa: a emissão de luz ou

refração dos objetos ambientais. "... As lentes dos olhos projetam as

imagens destes objetos nas retinas que transmitem a mensagem ao cérebro"

(ARNHEIM, 1974).

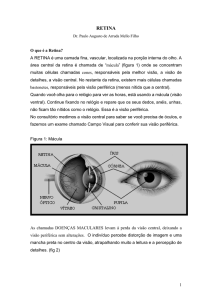

No entanto, a estrutura e a função do olho humano são muito bem

detalhadas pela medicina e seus especialistas, como descrito sucintamente a

seguir.

- O cristalino é um tecido transparente que focaliza os raios

luminosos, ao penetrarem na córnea, para formar a imagem na retina.

- A íris é um diafragma de tecido pigmentado, que controla as

dimensões da pupila e, dessa maneira, regula a quantidade total de luz que

atinge a retina, compensando as alterações de iluminações.

- A retina compõe-se de uma camada de células receptoras (cones e

bastonetes), que são neurônios sensíveis i luz e a mudança de luz, e de uma

camada de cé lu Ias bipolares e gangl ionares.

- A fóvea é uma pequena região no centro da retina que se compõe

inteiramente de cones e é altamente sensível aos detalhes.

R. min. Educ. Fis., Viçosa, 7(2.): 8 1 ~ 9 3 1999

,

83

- O nervo óptico é um

feixe de fibras neurais que vai da retina do

olho até a área de projeção no córtex (através de um centro retransmissor

chamado tálamo).

- O ponto cego é uma região diminuta que não possui receptores

sensíveis a luz (HOCHBERG, 1965).

Ver é, então, perceber as informações luminosas do objeto no

sistema visual, isto é, as luzes formam uma imagem que vai atravessar a

córnea, o humor aquoso, a pupila, o cristalino e o humor vítreo, chegando na

retina, a qual tem a função de transformar o estímulo luminoso em

bioquímico, que por sua vez será conduzido pelo nervo óptico até a área

visual no cérebro (CARVALHO e GONÇALVES, 1997).

A acuidade da retina vai depender em qual região desta é formada a

imagem. Se for formada na fóvea, que é o centro da mácula (que por sua vez

é conhecida como mancha amarela ou região pigmentada da retina), são

obtidas imagens ricas em detalhes (visão central). Caso a imagem não fique

somente na mácula e transcenda para periferia da retina, onde há células

bastonetes (pouco iluminadas e menor número de fibras nervosas, as quais

também vão formar o nervo óptico), a nitidez dos detalhes, das formas e das

cores é diminuída, enquanto aumenta a relação entre imagens e as

interpretações dos movimentos como um todo. Resumindo, perdem-se os

detalhes e ganham-se nas relações e inter-relações das imagens e dos

movimentos, além de se ter maior campo de observação (visão periférica).

A visão periférica é mais superjicial, não

percebe detalhes, e não sofre muita influência das cores.

A apresentação desta na retina periférica, no cérebro, é

mais anterior e mais profinda do que a região fóvea.

Portanto, as interligações sensório-motoras são

totalmente dgerentes qual a imagem é central ou

periférica. (CARVALHO e GONÇALVES, 199 7)

A importância da visão periférica

O esporte necessita, para sua prática, de padrões técnicos (gestos

motores), e, para se obter sucesso, utiliza-se de estratégias táticas, além de

se obrigar os praticantes a ter de toinar várias decisões no decorrer de suas

ações. Portanto, fica evidente que a relação da percepção, principalmente da

percepção visual, será um fator indispensável para os esportes competitivos.

84

R. rnin. Educ. Fís., Viçosa, 7(2): 8 1-93, 1999

Nos esportes caracterizados por tarefas motoras abertas, em que o

ambiente muda a cada instante, a visão passa a ser o principal processo de

informação do cérebro (MAGILL, 1984; SCHIMIDT, 1992).

GROSSER (1 998) afirma que, para os atletas realizarem as táticas e

estratégias, eles dependem dos processos intelectuais e perceptivos.

GRECO (1992) faz considerações, mostrando que os processos

cognitivos no comportamento tático dos esportes coletivos são, entre outros,

a percepção, a antecipação e a tornada de decisão. SAMULSKI (1992)

lembra que a antecipação e a tomada de decisão também dependem da

percepção.

Tenenbaurn e Bar-Eli, citados por SAMULSKI (1997), afirmaram

que "a inteligência perceptual é uin dos principais fatores responsável pela

qualidade e quantidade dos comportamei~tos apresentados nas disputas

diretas dentro dos esportes".

Os estudos publicados por TIEGEL (1994) deinonstrain que os

"processos cognitivos nos esportes estão na percepção, internalização,

decisão, ação e no controle das jogadas".

Se é consenso entre vários autores que a percepção, principalmente

a visual, é essencial nos esportes, fica clara a necessidade de se aprofundar

uin pouco inais nos estudos desta área de conhecimento, coino forina de

possibilitar aos atletas maior utilização deste indispensável mecanismo de

inforinação.

Se o objetivo é aumentar as inforinações que os atletas utilizarão

durante suas atividades inotoras, então há necessidade de analisar qual das

visões será mais positiva na prática de tarefas inotoras fechadas, abertas, de

contato direto OLI sein contato. Para isso, serão analisados os ângulos de

observação das visões e suas características.

A visão central tem uin ângulo de observação de 20°, mas consegue

ver todos os detalhes e definir as cores mais parecidas. Já a visão periférica

não capta os detalhes e nein diferencia as cores parecidas, porém seu ângulo

de observação é de 180" (CUYTON, 1988).

Em relação a esse aspecto, fica evidente que, nas inodalidades de

tarefas inotoras fechadas, é preciso concentrar a visão nos detalhes, pois o

ambiente não muda e os objetivos são fixos. Assiin, a visão central é mais

positiva para realizar tais atividades, coino no caso de arco e flecha,

arreinessos e o lance livre do basquete.

Nas tarefas motoras abertas sein contato coin o adversário, fica

difícil utilizar somente Lima visão, sendo o mais positivo a alternância do

predoiníiiio das visões central e periférica, pois ora é preciso ver os detalhes,

R. min. Educ. Fis., Viçosa, 7(2): 8 1-93, 1999

85

ora é necessário aumentar o campo visual (exemplos: voleibol, tênis, peteca,

squash, pingue-pongue ou tênis de mesa).

Nas tarefas motoras abertas em que se tem o contato direto com os

adversários, a visão periférica é mais positiva, pois o importante é aumentar

o campo visual do atleta; contudo, os detalhes e as cores parecidas não têm

grande significância (exemplos: futebol, basquete, handebol e futsal).

Complementando esse pensamento, D'AMARO (1993) entende que

"no futebol, é melhor perceber só os vultos de outros jogadores do que vê10s com os detalhes da visão central".

Com base nas descrições anteriores, fica demonstrada a importância

do campo visual periférico nos esportes de tarefas motoras abertas de

contato direto. Além disso, os atletas não perderão tempo com movimentos

excessivos nas tentativas de localizar seus objetivos, como é feito com a

visão central.

Carvalho e Gonçalves, citados por D'AMARO (1993), afirmam que

"a preparação dos atletas tem visado muito mais a parte motora, ao passo

que com treinamento da percepção pode-se melhorar a velocidade dos

reflexos. Por isto é importante também criar exercícios para os olhos".

O treinamento dos olhos é para que os atletas das modalidades

esportivas abertas e de contato direto com o adversário, como é o caso do

futebol, percebam através da visão periférica e se concentrem menos na

utilização da visão central.

Com o aumento do campo visual os atletas terão,

conseqüentemente, mais informações e ganhos na perforinance, devido a

eliminação de inoviinentos excessivos utilizados com a visão central. Os

atletas então terão mais informações e tempo para desempenhar sua técnica,

suas táticas e, principalmelite, a criatividade.

As concepções sobre a visão periférica no futebol

Uma vez demonstrada a iinportâilcia da visão periférica no esporte,

não poderia ser diferente sua importância no futebol, porém surge uina

questão polêinica: a melhor utilização da visão periférica é um dom de

nascença de uns poucos privilegiados ou ela pode ser treinada através de

exercícios específicos?

Para Falcão (técnico do Internacional de Porto Alegre e da seleção),

citado por D'AMARO (1 993):

"Exercícios como o do escanteio são uma questão

de reflexo, não de visão de jogo. Essa nasce com o atleta

86

R. inin. Educ. Fís., Viçosa, 7(2): 8 1-93, 1999

,

e uns têm, outros não. O que se pode fazer é orientar o

jogador para prestar atenção na posição dos

companheiros antes de receber a bola".

Esse inesino autor cita ainda a opinião de outros renomados do

futebol brasileiro, como segue: reforçando a concepção de Falcão, Rivelino

(comentarista de TV e técnico do clube Brasil de Masters) afirma que a

visão de jogo (obtida pela visão periférica) nasce com o jogador, sendo

característica de atacantes talentosos e geniais. No entanto, Ademir da Guia

(diretor da escola de futebol da Secretaria de Esporte de São Paulo) cita que

"o futebol precisa estar sempre evoluindo. Por isto, acho muito válido criar

exercícios para melhorar a visão periférica. Na minha época, não eram feitos

sequer exercícios de alongainento, coisa essencial hoje em dia". Também

Mário Sérgio (técnico do Coríntliians) e Sócrates (médico em Ribeirão Preto

- SP) afirmam que a capacidade que os jogadores possuein para perceber

rapidainente tudo que está ein sua volta pode ser treinada e desenvolvida por

estímulos específicos e que a falta de conheciinento desta área é que explica

o pouco uso desta nova técnica.

Ainda conforme o autor, Telê Santana, quando técnico do Sãq

Paulo, salientou que "os grandes jogadores têm a percepção apurada por

natureza, o que não significa que não possa ser aprimorada. Treinainentos

de passes rápidos, do tipo dois toques, obrigam o atleta a ficar atento aos

colegas".

Carvalho, citado por D'AMARO (1 993), observou que "os grandes

craques realmente conseguem aproveitar a visão periférica naturalmente.

Mas há como induzi-Ia também nos jogadores inenos dotados".

D'AMARO (1993) mostra ein seu trabalho que "nem só de pernas

vivem os jogadores de fiitebol. A medicina mostra que treinar os olhos

inelhora a perforinance dos atletas e que 'visão de jogo'iião é um dom de

nascença, privilégio de bem dotados", constatando assim que os jogadores

que somente conseguem ver a bola conseguirão somente perdê-la.

A necessidade do treinamento da visão periférica no futebol

Devido as características do futebol, os atletas precisam desenvolver

lima iilteligência específica para suprir as várias necessidades, como relata

Sainulski, citado por PAOLI f 1 994):

"O atleta tem que perceber o campo de jogo, os

movimento.~c. uções dos adversários e companheiros.

Deve, uindu, antecipar a direção e velocidude da bola,

R. inin. Educ. Fís., Viçosa, 7(2): 8 1-93., 1999

87

concentrar-se na execução das técnicas desportivas,

perceber rapidamente situações táticas e ter iniciativa

em momentos importantes... "

Levando em consideração a complexidade das ações e as prováveis

dificuldades que os atletas terão pela frente, fica demonstrada a necessidade

de elaborar treinamentos mais específicos para cada modalidade esportiva,

principalmente para o futebol, que se encontra em um avançado nível físico,

técnico e tático.

No entanto, uma vez que as exigências são cada vez mais

complexas, as respostas terão que ser mais precisas e organizadas dentro das

estratégias utilizadas para superar os adversários. Com isso, as equipes que

não conseguirem avanços em seus treiiiamentos, iião preparando

satisfatoriamente seus atletas, provavelmente ficarão ultrapassadas, sem

conseguir acompanhar a evolução das demais. Cada vez mais as decisões

terão seus resultados vinculados aos detalhes específicos do desempenho

altamente habilidoso.

Além da visão periférica que deve ser inserida nos treinamentos, há

outras habilidades visuais que vão auxiliar no melhor aproveitamento do

campo visual, as quais são trabalhadas em laboratórios, conforme

CARVALHO e GONÇALVES (1 997), sendo elas: os movimentos oculares,

a visão dinâmica, o processamento visual rápido, a visão binocular, a

rapidez nos movimeiitos oculares, a rapidez de acomodação, a percepção

espacial, a rapidez de reação aos estímulos seiisoriais, a memória

proprioceptiva e a memória visual de curto prazo.

O momento ideal para iniciar o treinamento da visão periférica

Restam dúvidas sobre qual o inoineiito ideal para iniciar o trabalho

da visão periférica: se antes do início da aprendizagem e autoinatização dos

fundamentos ou se após a apieiidizagein destes, ou, ainda, se é inellior

desenvolver este trabalho coincidindo com o eiisiiio dos fuiidaineiitos.

BELLO (1 998) preconiza que os atletas apreiidein a utilizar e a

deseiivolver a visão periférica ein qualquer idade.

CARVALHO e GONÇALVES (1997) argumentam que os atletas

que aprenderam a utilizar a visão periférica depois que os fuiidaineiitos já

estavam autoinatizados, nos inoineiitos de teiisão, poderão voltar a utilizar a

visão central. Afirmam ainda que eles demoram mais tempo para

aprenderem tal qualidade.

88

R. min. Educ. Fís., Viçosa, 7(2): 8 1-93, 1999

Com base nessa afirmação, ainda restam duas hipóteses de trabalho:

a melhor utilizaçâo da visão periférica deve ser desenvolvida antes da

automatização oli ao mesmo tempo em que ocorre a aprendizagem dos

fundamentos.

Segundo o "Guia para início da especialização do treinamento", de

POMPEU (1995), a idade correta fisiologicamente para os iniciantes

começarem os treinamentos é por volta de dez anos, em que eles estão

1 prontos para suportar as cargas de trabalho sem "tkm maiores complicações

I

quanto à sua estrutura fisiológica.

Para CARVALHO e GONÇALVES (1993), "a época ideal para

começar estes fundamentos é por volta dos quatro anos de idade, quando as

células nervosas estão abertas para a aprendizagem, facilitando o ativamento

deste tipo de função para sistema visual".

Como os profissionais esportivos não podem trabalhar tal qualidade

aos quatro anos de idade, porque geralmelite as crianças começam a prática

mais tarde nas escolinhas, esta possibilidade não pode ser atendida, exceto

nas atividades pré-escolares.

I

CARVALHO e GONÇALVES (1997) sugerem que, atualmente,

melhor seria se os professores das escolinhas de iniciaçgo tivessem em

I inente o objetivo de desenvolver tal qualidade e já utilizassem este trabalho

juntamente com os primeiros eiisiiiamentos dos fundamentos em suas

escolinhas. No entanto, os referidos autores ressaltam ainda que é melhor:

"Apreiider os fundameiitos ao mesmo tempo em que educa a visão, pois é

1 mais econômico, mais fácil e mais interessante do que corrigir defeitos

I

depois de instalados".

Portanto, fica evidente que os aprendizes que apresentam ganhos

nesta área terão, teoricamente, mais facilidade de acompanhar as atividades

aplicadas pelos profissionais em relação aos outros que não tiveram nenhum

estímulo que desenvolvesse as qualidades visuais. Entretanto, todo atleta,

I

em qualquer idade, pode e deve ser submetido ao treinamento, como

contribuição para a perforinance habilidosa.

1

CONCLUS~ES

Após análise das inforinações bibliográficas consultadas, tornou-se

possível coiicluir que:

- A percepção, principalinente a visual, e essencial para orientar os atletas

nas tomadas de decisões.

i

R. rnin. Educ. Fis., Viçosa. 7(2): 81-93. 1999

89

- A utilização da visão periférica no esporte é de fundamental importância,

principalmente nas atividades motoras abertas de contato direto com os

adversários, como no basquete, futebol, handebol, futsal, futebol americano,

entre outros.

- Com a concepção de utilização da visão não sendo um dom nato de uns

poucos privilegiados, ficou reforçado que ela pode e deve ser trabalhada

independentemente da idade dos aprendizes.'

- Devido ao elevado grau de complexidade dessas tarefas motoras e ao

grande número de informações que os atletas têm que processar, ficou

demonstrada a necessidade, no futebol, de treinamentos mais específicos de

utilização da visão periférica.

- A utilização da visão periférica possibilitará ao atleta o aumento de seu

campo visual. Dessa forma, poderá reduzir tempo de movimento,

eliminando movimentos excessivos decorrentes do excesso de utilização da

visão central.

- O melhor momento para iniciar estes treinamentos coincide com o início

da aprendizagem dos fundamentos. Entretanto, em qualquer idade pode e

deve ser trabalhada tal habilidade. Seria interessante que nas aulas de

educação física, em todos os níveis de ensino, fossem proporcionadas

atividades para utilização da visão periférica.

- Com redução do predomínio da visão central e maior utilização da visão

periférica, eliminam-se movimentos excessivos, simplificando o padrão de

movimento estabelecido e facilitando, assim, o maior rendimento e o

desempenho.

- Com este estudo, ficou demonstrada a importância não somente da

utilização da visão periférica, mas, principalmente, a necessidade de treinála. Atletas que aprenderam seu uso se destacaram em relação aos demais,

atingindo objetivos significativos ao longo da carreira amadora e

profissional.

ABSTRACT

The importnnce of trnining tlte outlying vision in soccer

The present study had as objectives: to inake ali analysis of tlie

visual system, related to tlie visual perception; to relate outlying vision witli

sporting needs; to demonstrate the irnportance of training the outlying vision

in soccer; and to discuss when is the ideal moment to begin tlie training of

90

R. min. Educ. Fts., Viçosa, 7(2): 81-93, 1999

outlying vision. The sport needs, to its practice, technical patterns (motor

gestures), and, to obtain success, tactiçal strategies are used, besides

assurning the apprentices have to rnake rnany decisions during actions.

Therefore, it is evident that the perception, rnainly the visual, becornes an

indispensable factor for cornpetitive sports. In sports characterized by open

motive tasks, where the environment changes every instant, the vision

becornes the principal information process of the brain (MAGILL,1984;

SCHIMIDT,1992). If the objective is to increase the information number

that the athletes use during your motive activities, then it is necessary to

analyze which vision, central or outlying, will be more positive in the

practice of open and closed sporting tasks, without and with direct physical

contact. The conclusion was that the central vision has smaller observation

angle (20°), making possible to observe all the details, distinguishing, even,

the most similar colors. The outlying vision has larger visual field (180")

and, although losing in details, it gains in relationships and interrelations of

images and movements in general context, so that the player exercises larger

control on the environment. In soccer, this study demonstrated that the use

of outlying vision becomes indispensable where the training is viable with

easy development and could contribute with great progresses in the soccer

players formation.

Key words: central vision, outlying vision, visual perception

ARNHEIN, R. Arte e percepção visual. Uma psicologia da visão

criadora. Tradução de Ivonne Terezinha de Faria, São Paulo: Pioneira,

1992. 503p.

BELLO, JR N. A ciência do esporte aplicada ao futsal. Rio de Janeiro:

Sprint, 1998. 172p.

CARVALHO, D. M., GONÇALVES, P. Visão periférica e futebol. São

Paulo: Hipócrates, 1997. 380p.

D'AMARO, P. Olhos de Craque, Superinteressante, v. 7, n. 11, p. 50-55,

Nov. 1993.

DANTAS, E. H. M. A pratica da preparação física. Rio de Janeiro:

Sprint, 1986. 576p.

R. min.,Educ. Fís., Viçosa, 7(2): 81i93, 1999

91

DOMINGUES, A.

1997. 105p.

D oleiro 100 segredos, Curitiba: CR&C Comunicação,

FORGUS, R. A. Percepção: o processo básico do desenvolvimento

cognitivo. São Paulo: Heder, 1971. 526p.

c

GUYTON, A. C. Fisiologia humana. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,

1988. 565p.

GRECO, P. J. O componente tático. Material didático do curso de

mestrado em ciências do esporte da escola de Educação FísicaJUFMG,

Belo Horizonte, 1992. 320p.

GROSSER, M. et al. Alto rendimiento deportivo: planificación y

desarrollo. Espanha: Martinez, 1988. 280p.

HOCHBERG, J. E. Percepção, curso de psicologia moderna. Tradução de

Álvaro Cabral, Rio de Janeiro: Zahar, 1966. 180p.

MAGILL, R. A. Aprendizagem motora: conceitos e aplicações. São

Paulo: Edgard Blucher, 1984. 274p.

PAOLI, P. B. O componente tático no treinamento esportivo. Relatório

da Disciplina Teoria do Treinamento, Escola de Educação Física,

MestradoIUFMG. Belo Horizonte, 1994.

PENNHA, A. G. Percepção e realidade - introdução ao estudo da

atividade perceptiva. Brasil-Portugal: Fundo de Cultura, 1968. 1 83p.

POMPEU, F. A. M. Considerações biológicas sobre treinamento de

crianças e adolescentes. Revista Mineira de Educação Física, Viçosa,

v. 3, n. 1, p. 43-64, 1995.

SAMULSKI, D. M. et al. Temas atuais em educação fisica e esporte.

Coletânea de trabalhos do departamento de esportes da UFMG, Belo

Horizonte, 1997. 326p.

92

R. mín. Educ. Fis., Viçosa, f (2): 8 1-93, 1999

SCHMIDT, R. A. Aprendizagem e performance motora: dos princípios

à prática. São Paulo: Melhoramentos, 1992. 293p.

- *'

TIEGEL, G. Curso de futebol. Material didático do curso de rnestrado em

ciências do esporte, escola de Educação FísicdUFMG, Belo Horizonte,

1994.32~.

R! rnin. Educ. Fis.: Viçosa, 7(2): 81-93, 1999

93