15

2

Categorias teóricas

2.1

Política social brasileira

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

Datar precisamente o surgimento de iniciativas consideradas políticas sociais não

se torna tarefa fácil, contudo, há clareza de que essa categoria se manifesta no

processo de instauração do modo de produção capitalista, que faz emergir a sociedade

burguesa e evidencia o que chamamos de Questão Social.

Marx (In: Iamamoto, 2001) qualifica a Revolução Industrial como fase prévia da

luta de classes, porque a partir desse período em particular, as relações sociais de

produção foram modificadas e definidas em duas classes antagônicas: o proletariado e

a burguesia, tornando essa última, a classe dominante. Pereira (2001) considera que a

Questão social não é sinônimo da contradição entre capital e trabalho e entre as

forças produtivas e as relações de produção – que geram desigualdade, pobreza,

desemprego, entre outras mazelas -, mas ela é ligada ao embate político dessa

contradição. Ou seja, a Questão social marca a emergência dos conflitos de interesses

que vem acompanhada com a emergência do operariado e de sua luta política.

Foram as lutas sociais que romperam com o domínio privado nas relações entre capital e

trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública, exigindo a interferência do

Estado para o reconhecimento e a legalização de direitos e deveres dos sujeitos sociais

envolvidos. (Iamamoto, idem, p.17)

Portanto, as lutas operárias exigiram respostas às múltiplas expressões da

Questão Social no capitalismo iniciando o processo de construção das Políticas

Sociais pelo Estado.

16

Não se pode indicar com precisão um período específico de surgimento das primeiras

iniciativas reconhecíveis de políticas sociais, pois, como processo social, elas se

gestaram na confluência dos movimentos de ascensão do capitalismo com a Revolução

Industrial, das lutas de classe e do desenvolvimento da intervenção estatal. Sua origem é

comumente relacionada aos movimentos de massa social-democratas e ao

estabelecimento dos Estados-nação na Europa ocidental do final do século XIX (...), mas

sua generalização situa-se na passagem do capitalismo concorrencial para o

monopolista, em especial na sua fase tardia, após a Segunda Guerra Mundial (pós-1945).

(Behring & Boschetti, 2008, p. 47)

Para analisarmos essas políticas precisamos considerar três elementos para

explicar seu surgimento: a natureza do capitalismo, o papel do Estado e o papel das

classes sociais. Destacamos o ator social Estado através das políticas públicas, como

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

objeto de análise nessa dissertação em função do seu papel de regulamentador e

implementador de políticas. Acompanhamos a visão de Abranches (1987) de que as

políticas sociais estão diretamente ligadas aos direitos sociais e por isso são

universais e asseguradas pelo Estado, o que as colocam no universo de políticas

públicas.

Essa posição é contrária das autoras Behring & Boschetti, (idem) que discordam

dessa perspectiva, considerando-a unilateral, pois predomina uma visão de Estado

pacifista desprovido de interesses, desconsiderando as luta de classes, ou pior, reside

a compreensão das políticas sociais como funcionais à acumulação capitalista,

assumindo função de mantenedora dos níveis de demanda e consumo e de

legitimadora da ordem capitalista, através da adesão dos trabalhadores ao sistema.

Assim, as políticas sociais, na visão das autoras, não são exclusivas do Estado, até

porque envolve outros atores, como as instituições privadas além da própria rede

solidária da sociedade civil, tampouco são fruto unicamente da classe trabalhadora.

Concordamos que as políticas sociais ocupam papel central de mediadoras, sendo

um espaço onde essas diversas forças e interesses podem atuar, porém quem as

regulamenta é o próprio Estado, cabendo a ele assegurar a sua vigência, pois nenhum

outro ator, mercado ou instituições do Terceiro Setor 1, possuem poder tão forte de

1

Segundo Neder (In: Pereira, 2003:24) a filantropia empresarial, junto com as entidades religiosas, as

associações beneficentes e esportivas, os sindicatos, as federações e confederações, as universidades e

fundações, agrupam-se no universo das Organizações Sem Fins Lucrativos (OSFL) regulamentadas

pelo Código Civil Brasileiro de 1935. É importante esclarecer que as Organizações Não-

17

atuação. Sabemos que o Estado não é um espaço neutro, pacífico e aistórico, pelo

contrário, ele representa um conjunto de relações criado e recriado num processo

histórico tenso entre grupos diversos com interesses particulares, e daí reside a

importância de sua ação mesmo que não seja, muitas vezes, a mais justa possível.

Sendo assim, nessa dissertação consideramos então as políticas públicas, tanto na

pesquisa bibliográfica quanto na escolha do objeto de investigação, o Projeto

EcoBarreiras.

Na segunda metade do século XIX, o Estado assume uma postura menos

coercitiva, deixando de tratar os problemas sociais como “casos de polícia” e

passando a intervir na liberdade individual como forma de responder às grandes

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

demandas socioeconômicas ocasionadas pela sociedade de livre comércio e de base

industrial. Nasce assim, o Estado capitalista regulador ou claramente intervencionista.

Esse modelo de Estado foi adotado de maneira diferenciada em cada país

capitalista avançado europeu, atendendo em sua maioria demandas trabalhistas e

previdenciárias, mas sempre fundamentado na garantia por lei ao acesso a certos

serviços e benefícios, onde o cidadão é um sujeito de direitos sociais. Essa afirmação

explicita que a nação e seu povo encontram-se soberanas, acima do Estado, que passa

a servi-la conforme os preceitos democráticos.

No caso dos países periféricos, como o Brasil, ele adquiriu outras configurações.

Não encontramos, contudo, consenso teórico entre os estudiosos do tema sobre se

houve ou não um Estado de Bem-Estar no Brasil, ou seja, algumas linhas de

pensamento defendem a tese de que não houve de fato um Estado de Bem-Estar

nacional, pois ele é entendido como benefício e não como direito, onde os indivíduos

devem comprovar seu estado de miserabilidade para adquirirem acesso a serviços

mínimos. Embora já houvesse proteção social no Brasil elas só adquirem o conceito

de seguridade social, ou seja, pela tríade Assistência social, Saúde e Previdência, a

partir de 1988, com a nova Constituição Federal (Carvalho, 2008).

Governamentais (ONGs) não se enquadram dentro da categoria OSFL, pois ao contrário dessas, que

têm finalidades corporativas estritas, são classificadas como entidades com finalidades de interesse

coletivo pertencendo à categoria OSCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Tanto

as OSCIPs quanto as OSFLs compõem o campo do Terceiro Setor.

18

Nas palavras de Faleiros “No Estado do Bem-Estar social, a maior ou menor

restrição ao acesso a bens e serviços sociais está articulada ao desenvolvimento do

capitalismo e de suas contradições.” (1991, p.26) o que indica que o momento de

emergência do Estado Social vinha acompanhado de um processo de fortalecimento

do movimento operário, ocupando inclusive espaços políticos e sociais importantes,

como a participação no Parlamento; e paralelamente a um processo de concentração e

monopolização do capital. Esse movimento capitalista elevou à escala mundial a

concorrência por mercados dando origem ao capital financeiro que sob interferência

mínima dos governos culmina na I Guerra Mundial, mais conhecida como Guerra

imperialista.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

Posteriormente ele dá sinais de crise quando em 1929 ocorre a Quebra da Bolsa

de Valores de Nova Iorque indicando que uma nova divisão de trabalho era

necessária para assegurar o consumo da produção em massa que vinha se realizando

(técnica Taylorista) e esclarecendo a incapacidade do mercado se autoregular.

O acirramento da exploração e da alienação desencadeia pobreza e desemprego

em massa, e o Estado é obrigado a atuar economicamente, apresentando como

alternativa o Fordismo 2, que garantiria níveis de consumo favoráveis para o

capitalismo, e oferecendo políticas sociais que assegurassem a reprodução da força de

trabalho. Nesse contexto começa-se a questionar o liberalismo ortodoxo e as

proposições de Keynes 3 ganham força, principalmente com as experiências do New

Deal 4 americano, como inspiração para saída da crise econômica européia e para o

fortalecimento das políticas sociais como forma de amortecer as crises cíclicas,

próprias do capitalismo.

O pacto fordista-keynesiano coloca o Estado como administrador na produção e

regulação das relações econômicas e sociais, garantindo níveis de consumo

favoráveis para o capitalismo e também para o trabalhador, através das políticas

2

Elaborada pelo industrial H. Ford a proposta fordista de nova divisão técnico-científica do trabalho

previa a “produção em massa para consumo em massa”.

3

J. Keynes em seu livro Teoria geral do emprego, do juro e da moeda, de 1936, defendia a

intervenção do Estado na economia, com o papel de restabelecer o equilíbrio econômico e evitar nova

crise.

4

O New Deal foi um movimento de forte intervenção estatal na regulação agrícola, industrial,

monetária e social empreendida pelo Presidente americano Roosevelt entre 1932 a 1940 com o

objetivo de tirar o país da crise que o assolava.

19

sociais, tornando-se um modelo a ser seguido para reerguer os países europeus.

Aliado a isso a ajuda financeira americana através do Plano Marshall resultou em

nova onda cíclica de crescimento para a Europa, assolada pela guerra. Estabelece-se

nesse período os chamados “Anos Dourados” que elevam os EUA ao nível de

potência econômica mundial.

Nesse período, compreendido entre as décadas de 50 e 60, o Estado já se

encontra refuncionalizado e as políticas sociais tornam-se mais abrangentes e

universalizadas sob a fundamentação da cidadania “(...) de compromisso

governamental com aumento de recursos para expansão de benefícios sociais, de

consenso político em favor da economia mista e de um amplo sistema de bem-estar e

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

de comprometimento estatal com crescimento econômico e pleno emprego” (Behring

& Boschetti, idem, p.92).

Embora o princípio fosse o mesmo, o Welfare State na Europa adquiriu óticas

diferentes, seja na Alemanha, no final do século XIX com o modelo bismarckiano, ou

na Inglaterra com o Plano Beveridge (1942) que alterou significativamente os seguros

sociais qualificando-os como pertencentes a todos os indivíduos, ofertados de

maneira pública e contemplando outros serviços como educação, saúde, habitação,

assistência e emprego. O modelo beveridgiano foi inclusive utilizado pelo governo

americano embora tenha ganhado conotações mais restritivas e mercantis.

No caso brasileiro existem diferentes teses se o Estado de Bem-Estar de fato

existiu ou recebeu reinterpretações dos modelos inglês ou alemão, mas é fato que a

crise internacional de 1929 repercutiu no país e trouxe mudanças na economia e nas

classes sociais.

A crise financeira mundial deixou vulneráveis tanto as economias nacionais,

baseadas na monocultura para exportação, como a própria oligarquia cafeeira que vê

o enfraquecimento econômico alterar as correlações de poder. A diversificação da

economia com o ingresso do gado, do açúcar e outros itens, viabiliza o ingresso

político de novas oligarquias industriais. Entre elas, ganha especial destaque a

liderança de Getúlio Vargas, que apoiado a certos segmentos militares e sob a

bandeira da industrialização, instaura a chamada Revolução de 30. Essa nova etapa

político-econômica se torna evidente pela agenda modernizadora que funda a fase do

20

Estado de Compromisso, no enfrentamento da questão social, de maneira menos

coercitiva e mais voltada às demandas da classe trabalhadora.

Draibe (apud Behring & Boschetti: 2008) demarca o período de 1930 a 1943

como os anos de introdução da política social no Brasil e onde se desenvolve um

Estado social caracterizado como corporativo e fragmentado, pois a proteção social é

fundada exclusivamente nos trabalhadores ligados aos setores estratégicos da

economia, distante da perspectiva da universalização de inspiração beveridgiana.

O período que compreende da Revolução varguista até o golpe de 1964 foi de

expansão lenta e seletiva dos direitos sociais, mantendo-se fragmentados do ponto de

vista da cidadania. As políticas sociais da época apoiavam-se no tripé da previdência,

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

com os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), na educação e saúde; com a

criação em 1930 do Ministério da Educação e Saúde Pública, e também em relação à

assistência social, com a Legião Brasileira de Assistência (LBA) em 1942.

Carvalho (2008) aponta que na década de 60, apesar de cercear os direitos civis e

políticos, os governos militares investiram na expansão dos direitos sociais, através

da unificação e universalização da previdência, algo que nem Vargas e Goulart

conseguiram realizar. Ao longo dessa década perpetua-se a lógica contributiva e do

clientelismo nas políticas e, no caso da cidadania, prevalece a ênfase no direito social

em detrimento dos outros direitos.

Já na década de 70, os reduzidos índices de crescimento nos países

industrializados acompanhado com o aumento das taxas de inflação fomentaram a

pressão para a reconfiguração do papel do Estado, pois pela lógica liberal as políticas

keynesianas não conseguiam mais responder à recessão advinda da crise capitalista de

1969 a 1973. Começa a ganhar força então um conjunto de receitas econômicas e

programas políticos inspirados pelo economista Milton Friedman e por outros

ferrenhos inimigos do keynesianismo e do New Deal americano, que compunham a

Sociedade de Mont Pèlerin 5 e propunham uma alternativa chamada de:

neoliberalismo.

5

Na realidade a Sociedade de Mont Pèlerin surge anteriormente, em 1947, quando as bases do Welfare

State se construíam, mas somente ganhou força com a crise de 1973 e com o governo inglês de

Thatcher em 1979.

21

Para eles a crise era resultado “(...) do poder excessivo e nefasto dos sindicatos e

do movimento operário, que corroeram as bases da acumulação, e do aumento dos

gastos sociais do Estado, o que desencadearia processos inflacionários” (Behring &

Boschetti: 2008, p.126). A hegemonia neoliberal ganha força no final dos anos 70

defendendo a não intervenção do Estado na regulação do comércio exterior e nos

mercados financeiros e tornando-se agenda em diversos países da Europa, como no

governo inglês de Margareth Tatcher e nos EUA, com o presidente Ronald Reagan.

O projeto neoliberal não foi capaz, no entanto, de resolver a crise do capitalismo

e o baixo crescimento econômico. Pelo contrário, suas metas não superaram os

resultados da política keynesiana, atingindo fortemente a classe trabalhadora e

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

tornando mais aguda a questão social e suas expressões. O crescimento dos índices de

desemprego, os aumentos dos impostos para a classe trabalhadora e as mudanças na

organização do trabalho geraram alta concentração de renda em índices nunca vistos.

No caso dos países latinoamericanos, a agenda neoliberal atuou de maneira mais

eficaz e perversa em relação à redução dos gastos sociais e na precarização das

políticas sociais. Esses elementos contribuiram para o processo de privatização da

proteção social vividos nas décadas de 80 e 90.

Anderson (1995) enfatiza que a meta do projeto neoliberal era manter um Estado

mínimo voltado prioritariamente à estabilidade monetária e seguidor de uma

disciplina orçamentária voltada para a contenção dos gastos com bem-estar,

restaurando a taxa natural de desemprego, ou seja, mantendo um exército industrial

de reserva e a desigualdade socioeconômica, fatores inerentes ao modo de produção

capitalista. A penetração neoliberal nos países da América Latina deu-se de forma

diferenciada em grande parte pelo evento intitulado de Consenso de Washington e

pelas idéias voltadas para uma Reforma do Estado, objetivando mínima interferência

deste. Além disso, a crise econômica do final dos anos 70 e inicio dos anos 80,

possibilitou a ascensão dos partidos de direita, que representavam a força política e

ideológica dos postulados neoliberais.

Os efeitos sobre as políticas sociais se deram de maneira diferenciada nos países

capitalistas avançados, como Europa e EUA. Particularmente no caso brasileiro,

22

atuou

sucateando

a

tríade

previdência-saúde-assistência

e

estimulando

a

privatização 6.

Paralelamente ao processo de seletividade e focalização das políticas sociais, na

contramão das propostas da Constituição Federal de 1988, abre-se espaço para a

intervenção da sociedade civil e do mercado sobre a questão social. O discurso

neoliberal reforçava a idéia de um Estado corrupto e ineficiente, deixando à sociedade

e aos indivíduos a responsabilidade social. Dessa forma, cabia aos setores

empresariais o papel de atender às áreas da Saúde e Seguridade Social e aos setores

filantrópicos e não-governamentais (popularmente chamado de Terceiro Setor) o

papel na área da Assistência Social.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

Embora o Brasil estivesse sofrendo esse processo de reestruturação capitalista, ao

mesmo tempo, ele passava por um avanço quanto à organização e fortalecimento dos

movimentos sociais engajados na luta por direitos sociais e cidadania, constituindo-se

uma força de oposição às idéias neoliberais de acirramento das desigualdades sociais

e econômicas. A Carta Magna de 1988 representou a força desses atores, trazendo

avanços sobre a política social brasileira, com a introdução da seguridade social, dos

direitos urbanos, das minorias e do tratamento dado ao meio ambiente e da maior

ingerência da sociedade sobre a gestão pública, via controle social, através dos

conselhos nacionais, estaduais e municipais nas mais diversas áreas.

No entanto, conforme assinala Laurell (1995), apesar da constituição de

processos democráticos e da orientação das políticas sociais serem características de

um Estado de Bem-estar, estes são considerados ‘incompletos’ por possuírem

limitações, principalmente quanto à universalização do seu atendimento, que passou a

ficar reduzida a grupos em condições muito precárias de sobrevivência, desde que

conseguissem comprovar sua situação. Exemplo disso é a adoção de programas de

6

O Plano Brady Collor (1990-1992) negociado pelo Governo brasileiro com o FMI estabelece como

contrapartida para a redução da divida externa e dos juros, a abertura comercial e financeira e a

privatização da economia brasileira.

23

transferência de renda, que ganha destaque na década de 70 na Europa e se dissemina

no Brasil atualmente, como o programa Bolsa-Escola 7 do Governo Lula.

A política de garantia de uma renda social mínima surge no Brasil apenas na

década de 1990, com características compensatórias, sob orientação de instituições

multilaterais como o FMI e Banco Mundial e tratando a família como ator político e

de intervenção social como a Lei 9.533/97 8 no Governo FHC e, posteriormente, a Lei

10.836/2004 9 no Governo Lula. Contudo, esses programas não estão associados a

mudanças profundas, não tendo alterado os determinantes da pobreza estrutural

(Mendes e Marques, 2007).

Retomando o debate da Seguridade social, a expressão traz em seu bojo uma

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

visão sistêmica da política social, caracterizada por Vianna (2002) “como conjunto

integrado de ações, como dever do Estado e como direito do cidadão” (p.173), que

qualifica a inserção do termo seguridade na constituinte de 1988 como um sinal de

consolidação de mecanismos de gestão mais equânimes capazes de darem conta das

especificidades de cada área mantendo o espírito universal, distributivo e nãoestigmatizador. Na prática sabemos que nada disso se materializou e, ao contrário,

caminhou e caminha para o retrocesso da seguridade.

Cada área passou a ser regida por leis distintas e por ministérios diferentes assim

como seus orçamentos, Conferências e Conselhos. Um exemplo disso foi a

recondução da Previdência, através do INSS, ao Ministério do Trabalho no governo

Sarney (1989) e a não aprovação da criação de um Ministério da Seguridade Social

que agruparia as três pastas.

Reforça-se então importância da política econômica sobre a política social,

minando as bases de sustentação do projeto alternativo e democrático de proteção

social e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para ações cada vez mais particularizadas e

restritas do mercado (vide os planos de seguro privados) e da sociedade civil no

atendimento das expressões da questão social, se valendo do mito da ineficiência e

burocracia estatal. É importante destacar que além da seguridade social, a área

ambiental também é vista sob essa perspectiva compartimentada das outras áreas e

7

Lei 10.219/2001

Dispõe sobre o apoio financeiro aos municípios que instituírem programas de renda mínima.

9

Programa Bolsa Família.

8

24

sob uma lógica de mercado, o que discutiremos a seguir. Concluindo, através da luta

para o fortalecimento das políticas públicas podemos efetivamente mudar o rumo da

nossa história e, quem sabe retomar o debate da política social através de uma visão

de totalidade incorporando essa as novas demandas que vêm se configurando, como o

caso das questões ambientais, sob uma perspectiva integrada e universal.

2.2

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

Política ambiental brasileira

Ao iniciarmos a discussão sobre a política ambiental brasileira, primeiramente

enfatizemos que essa análise se fará sob um enfoque de resgate histórico e dos

processos sociais que fizeram emergir a questão ecológica. Bredariol & Vieira (1998)

apresentam a idéia de que a temática ecológica foi inserida na agenda das políticas

públicas brasileiras em grande parte em função das pressões internacionais.

Até o evento de Estocolmo em 1972 10 não havia uma política ambiental

propriamente dita e tampouco uma ação coordenada de governo ou uma entidade

gestora. No Brasil, no período do Estado nacional-desenvolvimentista demarcado

entre 1930 a 1970 a gestão ambiental era marcada pela racionalização dos recursos

naturais em prol do desenvolvimento econômico e a definição de áreas de

preservação permanentes e unidades de conservação 11. Criam-se diversos

departamentos nacionais, de Águas e Energia (DNAE), de Obras e Saneamento

(DNOS) ligados a diferentes ministérios, gerando uma compartimentação da questão

ambiental e sobreposição de ações no âmbito de políticas públicas, sob orientação

conservacionista e burocrática (por meio de proibições, licenciamentos, outorgas).

A agenda desenvolvimentista no período ditatorial das décadas de 60 e 70 era

centralizada na construção de infra-estrutura para o país e no desenvolvimento

10

Primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente das Nações Unidas, realizada em Estocolmo em

1972.

11

Não podemos, descartar a importância da política de criação de parques e reservas biológicas

considerada bastante avançada para época e que permanece em vigor e ampliando-se.

25

industrial sem preocupação com os impactos ambientais 12 e desconsiderando a

diversidade cultural e étnica das populações tradicionais, ou seja, sem incorporar uma

dimensão social nas questões ambientais.

Mesmo assim, é clara a importância do evento de Estocolmo que colabora para a

discussão de um novo espaço público internacional de tratamento da questão

ambiental permitindo o surgimento de uma participação política de grupos, pessoas e

organizações ambientalistas de todas as partes do mundo. No caso dos países em

desenvolvimento, o documento centrava-se na degradação ambiental relacionada aos

problemas demográficos e de pobreza, principalmente em relação à poluição

industrial. Há uma forte conexão da política econômica e a industrialização nacional -

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

que alteraram os padrões de consumo e produção e intensificaram a pobreza e a

urbanização - com a depredação ambiental.

No quadro brasileiro as políticas governamentais nesta matéria nos anos 70 ficaram

muito aquém das já limitadas recomendações de Estocolmo, tendo se concentrado na

criação de agências ambientais nos Estados, ora sob o enfoque ambíguo do

conservadorismo clássico, ora tendo a gestão ambiental identificada com o controle da

poluição industrial em zonas metropolitanas. (NEDER, 1994, p.121)

Para Bredariol & Vieira (idem) ainda na ditadura, abre-se um espaço de

intervenção do movimento ecológico, que embora ainda fosse pulverizado 13 e restrito

a ações regionais e locais, consegue em conjunto com as pressões internacionais

propiciar a criação, pela primeira vez na história do país, de uma Política Ambiental

nacional, pela Lei n° 6.938 de 1981. Essa política ambiental tratava o meio ambiente

sob forma sistêmica em seus diferentes orgãos, legitimando o Ministério Público na

responsabilidade civil e criminal de danos ambientais, com ênfase no controle da

poluição através de legislações de zoneamento industrial, sobre uso do solo urbano e

sobre avaliações de impactos ambientais.

Com o processo de redemocratização do país nas décadas de 80 e 90 o

ambientalismo ganha força e passa a estabelecer relação com os movimentos

12

Como por exemplo, a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, num acordo assinado entre Brasil e

Paraguai em 1973.

13

O movimento ambientalista brasileiro era restrito às camadas médias e intelectualizadas da

sociedade em geral das regiões Sul-Sudeste, sendo marcado pela diversidade de ativismo - alguns

ligados à corrente conservacionista americana e outros ao Novo Ambientalismo .

26

populares, como por exemplo, os dos seringueiros no Acre liderados pelo ativista

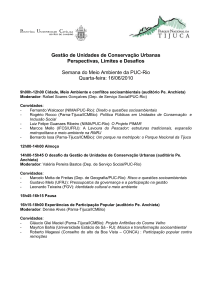

Chico Mendes. A realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) em 1992 no Rio de Janeiro, popularmente

conhecido como ECO-92, evidenciou uma nova fase sobre a discussão e

responsabilidade sobre o meio ambiente aos governos, com a participação de agente

privados, organismos multilaterais e principalmente, da sociedade civil sob nova

configuração: organizações não-governamentais.

Podemos dizer que a realização da Conferência de 1992 no Brasil incentivou a

popularização do debate ambiental, ou seja, disseminou-se um olhar mais atento às

questões ambientais brasileiras em todas as camadas sociais e nos governos locais.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

Concomitantemente, o governo federal funda a Secretaria Especial do Meio

Ambiente (Sema) vinculada ao Ministério do Interior com a função de traçar

estratégias para conservação do meio ambiente, e ao mesmo atenuar a imagem

negativa do país no cenário internacional pós-evento de Estocolmo. Verifica-se a

multiplicação de secretarias e órgãos locais ambientais como a Feema (Fundação de

Engenharia do Meio Ambiente) no Rio de Janeiro e a Companhia de Tecnologia e

Saneamento ambiental (Cetesb) em São Paulo.

Neder (idem) assim como Graf (2005) afirma que na prática a Política Nacional

Ambiental constitui-se pouco consistente e sob desarticulação intersetorial,

estimulando uma maior inserção dos movimentos sociais e ambientalistas na defesa

do meio ambiente inclusive na construção de uma política mais adequada às

demandas da sociedade, como se manifesta no conteúdo da própria constituinte de

1988.

Para Santilli (2005) essa Política, na forma da Lei n° 6.938/1981, não condiz com

as leis ambientais posteriores, nem com os princípios definidos pela nova

Constituição Federal, pois não rompe com a ênfase ao controle e repressão de práticas

lesivas ao meio ambiente, integrando os bens naturais aos bens culturais 14. O texto

constitucional valoriza as questões sociais de culturas populares, indígenas e afrobrasileiras relacionando-as com as questões ambientais, mudando a perspectiva das

14

O artigo 216 da Constituição estabelece como patrimônio cultural brasileiro bens de natureza

material e imaterial, incluindo tanto conjuntos urbanos e sítios de valor histórico como também sítios

ecológicos.

27

políticas públicas através da construção do desenvolvimento sustentável e da

cidadania.

Verifica-se no texto constitucional uma clara ampliação da noção de patrimônio

cultural, a valorização da pluralidade cultural e um espírito de democratização das

políticas culturais, inseridos em um contexto de busca de concretização da cidadania

e de direitos culturais. (SANTILLI, idem, p.74)

O evento da ECO-92 e a nova Constituição Federal trouxeram grande

visibilidade pública sobre as questões ambientais além de fortalecer politicamente os

movimentos e organizações da sociedade civil personificados como co-responsáveis

no chamado controle social 15 através dos conselhos de meio ambiente , os comitês de

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

bacias e de áreas de proteção ambiental (APAs). Além disso, abriu-se espaço para a

entrada da comunidade científica e do empresariado nas ações e debates ambientais

resultando em um boom de pesquisas na área e de parcerias entre esses novos atores,

que mais a frente gerou o chamado campo da Responsabilidade sócio-ambiental.

Um dos aspectos observados na ECO 92 foi a constituição de redes

objetivando maior articulação entre as infinitas organizações ambientalistas que se

proliferaram pelo país sob a proposta de construir uma Agenda 21 nacional,

documento-base produzido como resultado da Conferência do Rio de Janeiro. Nessa

época funda-se o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos sociais para o Meio

Ambiente e Desenvolvimento encarregado de mobilizar a discussão sobre os desafios

específicos da sustentabilidade brasileira, subdivididos em redes e coalizões entre

grupos de atuação, como águas e rios, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, etc.

A Agenda 21 apresenta como indissociável a problemática social e ambiental,

seja nos âmbitos locais, como nacionais e internacionais, estabelecendo um pacto de

mudança – através de metas - do padrão de desenvolvimento para o próximo século.

Cada país construiu sua agenda nacional e local considerando as suas particularidades

históricas e culturais, adotando áreas temáticas que representavam a problemática

socioambiental como forma de pensar saídas através do desenvolvimento sustentável.

15

Por controle social entende-se a participação da sociedade, com a representação de governantes,

usuários e de movimentos sociais e/ou organizações não-governamentais, no acompanhamento e

avaliação das ações da gestão pública na execução das políticas sociais.

28

Esse documento constituiu-se um símbolo de maior definição e aplicabilidade

a níveis locais de uma política ambiental brasileira, chamando à responsabilização

estados e municípios e de cobrança da sociedade civil sobre as formas de exploração

e qualidade dos recursos naturais através de instrumentos legais, como as audiências e

consultas públicas ou pelos conselhos de meio ambiente (leia-se CONAMA,

CONEMAs, etc). A agenda brasileira envolveu desde 1997 até 2002, ano de sua

conclusão, cerca de 40.000 pessoas nas discussões tendo sido considerado o mais

amplo processo de participação popular na definição de políticas públicas no país

(Bredariol & Vieira). E de fato foi um processo democrático e inovador, utilizando

experiências locais e regionais para construção de políticas sob o norte do

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

desenvolvimento sustentável, e por que não, do termo socioambiental.

A Agenda 21 Brasileira procura, pois, estabelecer equilíbrio negociado entre os

objetivos e as estratégias das políticas ambientais e de desenvolvimento econômico e

social, para consolidá-los num processo de desenvolvimento sustentável. Esse

esclarecimento é indispensável uma vez que os planos de desenvolvimento no Brasil

tendem, em geral, a listar objetivos e diretrizes potencialmente conflitivos sem

explicitar para o poder público os valores e preferências envolvidos. A ausência de

negociação no processo de planejamento leva os conflitos entre objetivos a soluções

casuísticas, que refletem, em última instância, a pressão de grupos de interesse.

Historicamente, as políticas, programas e projetos de desenvolvimento

socioambiental têm demonstrado menor poder de barganha 16.

Retomando o debate em torno da Política Ambiental, Graf (idem) a define

como “o conjunto de regulamentações e ações governamentais que visam a

sustentabilidade ambiental das atividades humanas, a conservação dos recursos

naturais, a recuperação de ecossistemas degradados, a manutenção dos ciclos

ecológicos e a garantia da qualidade ambiental para as gerações presentes e

futuras” (p.101)

A autora descreve que um dos principais conflitos socioambientais, e que

incidem sobre a política ambiental brasileira, é a questão da propriedade privada e o

16

AGENDA 21Brasileira, no item Ações prioritárias, 2ª edição. Disponível em:

<http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=4989&i

dMenu=4590>. Acesso em: 10 março 2010.

29

bem comum, agravada pela apropriação desigual dos recursos naturais, intimamente

conectadas com o modo de produção e consumo atual. Melhor dizendo, a

problemática ambiental gera questionamentos sobre o direito de propriedade, um dos

pilares do capitalismo, abrindo um fervoroso debate no plano econômico e

sociopolítico sobre a difícil viabilidade de políticas que atendam às demandas sociais

e ambientais dentro da atual conjuntura da ordem neoliberal.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

O novo Código Civil também reforça o conceito de função socioambiental da

propriedade, ao estabelecer, no artigo 1.228, que o direito de propriedade deve ser

exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais e de modo que

sejam preservados a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o

patrimônio histórico e artístico, e evitada a poluição do ar e das águas. (SANTILLI,

idem, p. 89)

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257), em seu primeiro parágrafo, também

apresenta essa relação entre propriedade, no caso a urbana, em prol do bem-estar dos

cidadãos e do equilíbrio ambiental:

Art. 2° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes

gerais:

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

(...)

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de

baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e

ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população

e as normas ambientais;

Estão dispostos então um dos principais desafios das políticas públicas, em

especial da ambiental: de atender aos diferentes interesses de classe propiciando o

desenvolvimento social e econômico em conjunto com a preservação ambiental.

Muitos atores sociais nesse processo sejam públicos ou privados, responderiam que

uma das respostas encontra-se na própria Agenda 21, contudo a questão vai além:

30

como pensar políticas públicas numa ordem capitalista que vai de encontro com essas

propostas?

Graf (ibidem) nos responde com a idéia da sustentabilidade ambiental nas

políticas públicas como um todo, onde a política ambiental deve ser transversal

perpassando as demais políticas. Para tal, seriam necessários novos modelos de

desenvolvimento, sob prioridade ambiental.

Porém, a autora não menciona de qual maneira, pela política transversal,

conseguiríamos superar a crise econômica, as taxas oscilantes de desemprego e a

desigualdade social, enraizada historicamente em nosso país e, sobretudo à lógica

capitalista onde esses fatores são inerentes à sua produção e reprodução. A Agenda

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

21 nacional tampouco apresenta soluções de transformações estruturais 17. Ela elenca

temas estratégicos para o Desenvolvimento Sustentável entendendo que ele é passível

de existir dentro do sistema atual, sob a lógica do capital.

Por fim, chegamos a um dilema sobre como se colocam as políticas públicas

atualmente, as sociais e ambientais, e como queremos que elas se configurem no

futuro. Pensamos que a construção teórica do conceito de Questão socioambiental

seja um caminho para ampliação do debate e das lutas, assim como a análise de ações

sociais e ambientais do Governo do estado do Rio de Janeiro, que se apresentam

como um projeto dessa superação. É exatamente esse ponto que se foca essa

dissertação.

17

A AGENDA 21 brasileira foi construída a partir das diretrizes da Agenda 21 global em 1996 e

concluída em 2002 após ampla consulta e participação popular e do governo federal. Em sua segunda

edição (2004), a Agenda é dividida entre “Resultado da Consulta nacional” e “Ações Prioritárias”. Na

primeira parte é apresentada uma visão de sustentabilidade das diferentes regiões do país organizadas

em forma de princípios orientadores de políticas públicas. Além disso, o documento reúne todas as

ações sugeridas nos debates estaduais sobre os seis temas eleitos como estratégicos pela Comissão de

Política de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Brasileira (CPDS): gestão dos recursos

naturais, agricultura sustentável, cidades sustentáveis, redução das desigualdades sociais, infraestrutura e integração regional e ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável.

31

2.3

Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade ou

Ecodesenvolvimento: a heterogenia de terminologias

Para tratar do que denomino de questões socioambientais, e assim discutir

políticas públicas afinadas a elas, faz-se necessário uma discussão sobre como se

desenvolveu e continua a desenvolver a relação com os dilemas sociais com a

problemática ambiental. Supomos que essa definição deve ser construída de maneira

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

cuidadosa em vista da extensão de significados que esse termo ganhou, muitas vezes

associada com outros já estabelecidos como desenvolvimento sustentável ou

sustentabilidade, sendo utilizado por diferentes atores e segmentos da sociedade.

Para contextualizarmos, Maricato (2001) e Abreu (1988) apresentam a idéia

de que o processo de industrialização no século XIX, decorrente da Revolução

Industrial, foi o pontapé inicial na degradação do meio ambiente, provocando uma

explosão populacional e uma acelerada urbanização, intensificada no século seguinte,

mas que já produzia efeitos claramente percebidos pela população e governantes

como, por exemplo, problemas de saúde decorrentes da poluição.

Pádua (2002), ao contrário, afirma que o pensamento político e a crítica

ambiental já eram percebidos, embora timidamente, nos séculos XVII e XVIII em

países europeus e suas colônias. O autor descreve o desenvolvimento de estudos de

mineralogia, de vegetais e animais, influenciados pelo Darwinismo, Iluminismo e

Romantismo, onde se relatavam impactos destrutivos decorrentes da ação humana em

florestas, bosques e até na cadeia dos Alpes. Um dos resultados dessa preocupação foi

o estabelecimento de jardins botânicos nas colônias, transportando espécies de outras

regiões para garantir sua sobrevivência 18 e verificar utilidades econômicas e

alternativas comerciais, como ocorreu no caso da descoberta de novas minas de ouro,

18

Na Guiana Francesa foi erguido um jardim botânico denominado La Gabrielle. No Brasil, o

primeiro jardim construído ocorreu no Rio de Janeiro em 1808.

32

na introdução da cana e do algodão, impulsionando o comércio agro-exportador, e

inclusive a descoberta das seringueiras para extração da borracha no século XIX.

De toda forma, os esforços de crítica ambiental existentes a partir do século XVIII,

que estão sendo redescobertos pela historiografia recente, podem ser visto como

momentos no processo de tomada de consciência dos dilemas ambientais no universo

da modernidade. Eles foram capazes de enunciar uma questão política global que

apenas hoje, em plena mudança de milênio, está sendo percebida em toda a sua

radicalidade. (PÁDUA, idem, p.29-30)

Os primeiros passos rumo ao debate político sobre a proteção à natureza

ocorreu em 1909 no Congresso Internacional para Proteção da Natureza em Paris,

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

sob a proposta de criar uma organização internacional com essa finalidade

(McCormick, 1992). Infelizmente a eclosão da primeira Guerra Mundial impediu sua

concretização e somente nos períodos pós-segunda guerra é que se faz ressurgir essa

idéia. A criação da FAO 19, Organização das Nações Unidas para Agricultura e

Alimentação, em 1945 torna-se um exemplo das concepções passadas, mas sob nova

roupagem, menos preservacionista. Ela se propunha ao desenvolvimento e a

exploração de recursos naturais para atender as necessidades do mundo assolado pela

fome, primordialmente centrada na sobrevivência humana.

Mesmo assim, a organização de uma consciência social e política em torno dos

problemas ambientais só começou a manifestar-se, de forma vigorosa, a partir da

segunda metade dos anos sessenta, particularmente nos países desenvolvidos, os

primeiros a sofrer severos problemas de poluição industrial.

(Graf, 2005, p.3)

Um dos símbolos do processo de conscientização ambiental foi a publicação

em 1962 do livro Primavera Silenciosa pela americana Rachel Carson que

denunciava o desaparecimento de pássaros nos campos silvestres, provocado pela

utilização do pesticida DDT na agricultura. O livro gerou tamanha força e

mobilização dos cidadãos, que o DDT acabou sendo proibido nos Estados Unidos, e

logo a seguir, na maioria dos países do mundo. A partir desse evento iniciou-se um

19

Sigla em inglês para Food and Agriculture Organization.

33

processo de exigência da população, ainda exclusivo nos países desenvolvidos,

cobrando das autoridades maiores informações sobre as condições do meio ambiente

e controle da poluição.

Uma das conseqüências desse movimento foi a criação do Clube de Roma em

1968, formado por um grupo de cientistas internacionais intencionados em estudar e

propor soluções para os problemas decorrentes da explosão demográfica que incidia

sobre o equilíbrio dos ecossistemas do planeta. Em 1971, o grupo produziu o

primeiro relatório intitulado The Limits to Growth (Os Limites do Crescimento) que

recomendava a imediata adoção de uma política mundial de contenção do

crescimento econômico, influenciando inclusive nas propostas apresentadas na

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

Conferência de Estocolmo em 1972. Haroldo Mattos de Lemos 20 coloca que “os

países subdesenvolvidos entenderam que esta política, denominada crescimento zero,

se adotada, condenaria a maioria dos países da Terra a situações de permanente

subdesenvolvimento”

21

e por isso condenaram as propostas do Relatório, sob

liderança do Brasil e da Índia.

Eventos anteriores ao de Estocolmo em 1972 objetivavam a adequação de

recursos naturais para atendimento das demandas mundiais, mas pouco interferiu na

agenda política e econômica dos países. Assim tanto essa Conferência, como a

posterior no Rio de Janeiro em 1992, representaram um marco no reconhecimento

global de que as questões ambientais estão profundamente ligadas às questões sociais

e econômicas, trazendo à agenda internacional o conceito de desenvolvimento

sustentável.

Embora esse conceito tenha sido empregado inicialmente no Relatório

Brundtland 22 somente na ECO-92 ele ganha força, sendo entendido como aquele que

atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer as gerações futuras.

Portanto, Desenvolvimento sustentável requer um processo de revisão dos padrões de

20

Prof. Adjunto da Escola Politécnica da UFRJ; MSc em Engenharia Sanitária e Presidente do

Instituto Brasil PNUMA, do Comitê Brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente.

21

Texto escrito pelo Prof. Haroldo M. Lemos extraído do material didático utilizado no curso de PósGraduação em Gestão Ambiental da UFRJ em parceria com o Instituto Brasil PNUMA.

22

Segundo VEIGA (2007) o termo foi publicamente empregado pela primeira vez em agosto de 1979

no Simpósio das Nações Unidas sobre Inter-relações entre Recursos, Ambiente e Desenvolvimento,

mas se legitimou como conceito político com esse Relatório, apresentado na Assembléia Geral da

ONU em 1987.

34

produção e consumo, de forma a não pôr em risco os ecossistemas, a água e o solo e,

paralelamente, promover igualdade de oportunidades a todos. Não precisamos dizer

que o conceito além de inovador repercutiu criticamente sobre os governos e sobre a

liberalização da economia existente nos países.

Fonseca (2005) aponta que esse termo ganha diferentes significados de acordo

com as agendas políticas e o contexto histórico vigente. Assim, “(...) no princípio da

década de 1990, o termo desenvolvimento significava a capacidade dos países de

produzir mais, o que equivale a dizer, que a sua primeira parte estava diretamente

ligada ao campo da economia. A palavra sustentável, naquele momento, se referia às

idéias de preservação, conservação e proteção ambiental. (...) Desta relação

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

improvável entre economia e natureza, cujos valores eram incompatíveis e

antagônicos por definição, nascia a tensão essencial do conceito desenvolvimento

sustentável de então.” (p.4)

É importante colocar que nessa época não houve menção à temática social,

deixando implícito que caberia a responsabilidade aos Estados.

Em meados da década de 90, o termo foge da dimensão econômica e adquire

um viés social, principalmente pelo cenário mundial de catástrofes ambientais 23.

Dessa forma o termo desenvolvimento adquire novo significado na Conferência

Mundial das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em

Joanesburgo no ano de 2002 - conhecida como a Rio+10 – onde as pautas centrais

eram a erradicação da pobreza, a preocupação sobre a humanidade e a

responsabilidade comum a todos, reconhecendo as ações dos atores sociais da esfera

não-estatal, no atendimento dessas questões.

Os resultados desse evento, a Declaração de Joanesburgo e o Plano de

Implementação, indicavam metas e temáticas mais amplas como o acesso à água

tratada e o saneamento, o gerenciamento de resíduos tóxicos e uso de fontes

alternativas de energia, mas não apontaram um avanço na discussão do

desenvolvimento sustentável.

23

Refiro-me ao fenômeno El Nino que atingiu vários países das Américas, como Equador em 1997 e o

debate sobre o aquecimento global, estimulado pelo Protocolo de Kioto em 1998.

35

Oliveira (2009) critica o uso indiscriminado na atualidade, seja no meio

científico como nas diversas camadas sociais e até em correntes do movimento

ambientalista, do desenvolvimento sustentável, pois o que o torna mais aceito é

exatamente sua imprecisão. Já para Acselrad (2001), a imprecisão do conceito sugere

que não há hegemonia estabelecida entre os diferentes discursos, e com isso, “abre-se,

portanto, uma luta simbólica pelo reconhecimento da autoridade para falar em

sustentabilidade” (p.29) já que ele é definido pelo conjunto de práticas, não estando

estabelecido.

Por fim Leff (2001) complementa essa discussão descrevendo que a noção

atual de desenvolvimento sustentável fundamenta-se no discurso do crescimento

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

econômico sustentado, sendo divulgada e vulgarizada até fazer parte do discurso

oficial e pelo senso comum.

Concordamos com os autores, pois o conceito carrega em si uma aura de

positividade amplamente utilizada por instituições governamentais, organizações

internacionais, empresas e meio de comunicação, mas que na prática não revelam

suas intenções, pregando em sua maioria, a viabilidade do desenvolvimento

sustentável dentro do atual modelo econômico.

A percepção do que é ou constitui esse conceito – bem como o seu oposto, isto é, a

condição de subdesenvolvimento – está inscrita no imaginário social de maneira

arraigada, principalmente nos seguintes aspectos relacionados ao conceito: o

impedimento de reflexões mais aprofundadas sobre seu significado; a sua aceitação

praticamente unânime nas diferentes sociedades; as classificações e estigmas que têm

perpetrado ao servir às definições dos países do Norte sobre como devem agir as

sociedades do Sul, para que estas alcancem o status de desenvolvidas. (Oliveira,

2009, p.37)

De maneira pioneira, Ignacy Sachs difundiu o conceito de ecodesenvolvimento

proposto como um desenvolvimento endógeno, extraído das potencialidades

particulares de cada país ou região, sem criar dívida externa e com gestão responsável

do meio ambiente. O conceito nasceu pelas questões apontadas na Conferência de 72,

tendo influenciado diretamente as formulações da Rio 92 e, inclusive na construção

do conceito de desenvolvimento sustentável, pois pensava de maneira pioneira

36

projetos alternativos, em geral ligados à definição de um novo modelo energético de

incentivo à economia e de superação da miséria 24.

O documento construído a partir da ECO 92, a Agenda 21 global, apontava a

relação entre desigualdades sociais e meio ambiente, enfatizando que sem a

erradicação da pobreza não há viabilidade de desenvolvimento sustentável. Para a

Agenda 21 brasileira, esse esforço deveria estar centrado na redução de fatores

determinantes das desigualdades sociais nacionais, como: a concentração e

distribuição de renda, as taxas de mortalidade infantil e esperança de vida, a situação

educacional, o uso do trabalho infantil, as condições das moradias quanto à

infraestrutura básica, as condições de acesso ao sistema de saúde, a situação social

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

das minorias como as mulheres e populações afrodescendentes e, por último, o

problema da segurança pública e da violência, urbana ou doméstica 25.

Um dos itens que a Agenda 21 traz de mais interessante é a qualificação das

raízes históricas e dos fatores determinantes das desigualdades sociais no Brasil,

apontando que a questão social é historicamente construída e, portanto na atual

conjuntura de acirramento da problemática ambiental é prioritária a realização de

ações transformadoras por parte do Estado via políticas públicas, idéia que

compartilhamos no norteamento dessa pesquisa.

O documento adota o conceito de sustentabilidade ampliada para tratar da

complexa e desigual realidade brasileira, definido como “o instrumental apropriado

para operar, no médio prazo, a transição do estágio atual de desenvolvimento do país

para uma sociedade sustentável”. Dessa forma, a questão ambiental incorpora novos

significados, como a busca de uma sustentabilidade social, isto é, maior equidade e

justiça para os diversos segmentos da sociedade em situação de vulnerabilidade,

considerando que o desenvolvimento econômico equilibrado é condição necessária,

mas não suficiente, para reduzir as desigualdades sociais.

Santilli (2005) apresenta uma conotação diferenciada ao termo, entendendo

que cada local tem particularidades físicas, econômicas, políticas e culturais e por

24

Bredariol & Vieira (ibidem) apontam o Pró-Álcool brasileiro durante o governo militar como

exemplo da influência do Ecodesenvolvimentismo.

25

Agenda 21 brasileira, item Resultado da Consulta Nacional 2ª edição. Capítulo 3. Disponível:

<http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=908&id

Menu=374>. Acesso em janeiro 2010.

37

isso deve ser tratado por uma perspectiva própria de desenvolvimento e de

sustentabilidades. Ela intitula de socioambientalista 26, o movimento que defende essa

concepção, nascido na segunda metade dos anos 80, a partir de articulações políticas

entre os movimentos sociais e ambientalistas nacionais e que valorizam os saberes e

culturas tradicionais e indígenas como alternativa ao modelo anterior de exploração

dos recursos naturais.

Verificamos que essas duas correntes se aproximam bastante quanto à

discussão e tratamento das questões sociais e ambientais, numa perspectiva de

unidade, ou seja, como questões socioambientais. Contudo, não fazem crítica ao atual

sistema de produção capitalista, ao contrário, buscam alternativas dentro do próprio

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

modelo econômico, o que em si está restrito a ações e propostas paliativas.

Autores como Oliveira (idem) e Veiga (2007) discorrem sobre as diferentes

correntes do movimento ambientalista que utilizam e reutilizam o conceito do

desenvolvimento sustentável.

Vemos emergir linhas de pensamento da economia ambiental, como a

economia ecológica ou ecoeficiência, assim como discussões acaloradas de correntes

da ecologia política como a ecologia dos pobres (Alier, 2007), o ecomarxismo

(Altvater) e eco-socialismo (Löwi).

Esse ecologismo dos pobres ou ecologismo popular é fundamentado na justiça

social e no desenvolvimento sustentável, sendo visto como um movimento de base,

ou seja, proveniente da luta dos trabalhadores e populações que sofrem

cotidianamente com a exploração e o esgotamento de seus meios de sobrevivência

Esse movimento composto por grupos de pescadores, mineradores, campesinos não

utilizam um discurso teórico ambientalista, embora nas décadas seguintes muitos

destes movimentos tenham se aliado a organizações e entidades filantrópicas

nacionais e internacionais.

26

“O socioambientalismo foi construído com base na idéia de que as políticas públicas ambientais

devem incluir e envolver as comunidades locais, detentoras de conhecimentos e de práticas de manejo

ambiental. Mais do que isso, desenvolveu-se com base na concepção de que, em um país pobre e com

tantas desigualdades sociais, um novo paradigma de desenvolvimento deve promover não só a

sustentabilidade estritamente ambiental – ou seja, a sustentabilidade de espécies, ecossistemas e

processos ecológicos – como também a sustentabilidade social – ou seja, deve contribuir também para

a redução da pobreza e das desigualdades sociais e promover valores como justiça social e equidade.”

(Santilli, ibidem, p.34)

38

No caso do ecomarxismo e do eco-socialismo, ambos criticam uma

transformação ecológica dentro do sistema capitalista. Contudo, os eco-socialistas

vão além, apontam que o marxismo deve ser revisto, principalmente sobre sua

concepção tradicional de “forças produtivas” e da ideologia do progresso 27 :

Pela sua dinâmica expansionista, o capital põe em perigo ou destrói as suas próprias

condições, a começar pelo meio ambiente natural – uma possibilidade que Marx não

tinha levado suficientemente em consideração.

(Löwi, idem, p.47)

Sejam quais forem as denominações e significados dados à temática

socioambiental parece-nos que com exceção do ecomarxismo e do eco-socialismo,

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

todas as correntes levam em consideração a viabilidade de uma resolução de conflitos

ambientais e sociais dentro de uma lógica capitalista de exploração humana e

ambiental. Oliveira (ibidem) considera a possibilidade de se conciliar o

desenvolvimento sustentável com o capitalismo um mito, pois reside no próprio modo

de produção sua contradição: quanto mais avança o sistema capitalista, maiores são as

chances de se encontrar limites físicos e naturais para seu desenvolvimento e

manutenção, sendo assim maior a sua derrocada. É através da natureza via trabalho

que ele produz mercadorias e assim, a mais-valia, portanto, sua exploração

desenfreada constitui seu próprio extermínio.

A violação de sua integridade por meio da degradação ou, inclusive, da destruição

das condições naturais de produção e reprodução, portanto, não é algo externo à

economia, mas sim pertence a seu desenvolvimento contraditório. Os efeitos

negativos da contaminação do ar e da água, da violação das leis de segurança

alimentar ou do uso excessivo dos oceanos e da erosão da terra têm um efeito direto

(negativo) sobre os custos de reprodução e a capacidade produtiva da força de

trabalho e, em conseqüência, no processo de produção de mais-valia.

(Altvater, 2007, p.15)

27

“O movimento eco-socialista desenvolveu-se nos últimos trinta anos não se constituindo em uma

corrente politicamente homogênea, mas a maioria dos seus representantes partilha alguns

temas comuns: Em ruptura com a ideologia produtivista do progresso – na sua forma

capitalista e/ou burocrática – e oposta à expansão até ao infinito de um modo de produção e

de consumo destruidor da natureza, tal corrente representa uma tentativa original de articular

as idéias fundamentais do socialismo marxista com as aquisições da crítica ecológica” (Löwi,

ibidem, p.48).

39

O´Connor apud Altvater nos oferece a idéia de que os problemas ambientais

envolvem também conflitos de classe visto que a desigualdade e injustiça, inerentes

ao sistema capitalista, viabilizam ou não o acesso e uso à natureza e seus bens

produzidos dela. Ele cita um exemplo referente aos recursos não-renováveis, como o

petróleo:

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

Como os recursos fósseis certamente se esgotarão em poucas décadas, as guerras

sobre a distribuição de recursos escassos já começaram. A guerra dos Estados Unidos

contra Iraque pode ser interpretada como uma ouverture 28 do advento dos conflitos

sobre o recurso do petróleo no mundo. Neste ponto do raciocínio fica claro que a

questão ecológica (...) inclui outra questão: como distribuir justamente os recursos

escassos de uma maneira pacífica e como organizar a transição a um regime

sustentável de energia. (Idem, p.27)

Gould (2004) adiciona essa concepção de classe à questão de raça,

introduzindo o conceito do racismo ambiental, descrito como a descriminação de

base racial sobre a segregação habitacional e espacial. Ou seja, a habitação distribuída

na base da riqueza, por classe social, é “resultado normal do funcionamento da

economia capitalista” (p.72), portanto para o autor “as comunidades de cor” (p.69)

são mais expostas que somente as classes pobres aos riscos ambientais.

De uma forma ou de outra, esses autores explicitam a relação existente entre a

questão da classe, e assim da questão social, na determinação e ocupação das

moradias pelas classes mais pobres, expostas à riscos ambientais, provocados por

falta de políticas públicas inclusivas.

Em breve análise dessas diversas correntes e movimentos em prol da justiça

social, democracia e proteção ambiental, como forma de proteção de nossa própria

existência, observa-se que muitas possuem lutas e ideários semelhantes, atuando ou

vendo a sua prática e efetivação de maneira diferenciada. Um exemplo disso são as

correntes marxistas que embora muitas vezes utópicas, buscando um modo de vida

alternativo, “uma civilização nova, eco-socialista, para além do reino do dinheiro

(Löwi)” levantam o debate crítico sobre o sistema de produção capitalista e sua

28

Ouverture (francês) é aqui entendido como abertura.

40

roupagem verde, mantenedora do status quo, e exigem uma leitura mais humanista da

ecologia, em oposição aos preservacionistas, da natureza intocada.

Nessa reflexão vemos uma aproximação do debate do ecologismo dos pobres

com o do socioambientalismo ao não desconsiderarem as lutas cotidianas de

movimentos sociais e ambientalistas, refutando o interesse das classes dominantes e

buscando novas práticas mais locais e de participação comum.

Gould (idem) nos oferece a idéia de que é mais que necessária e urgente uma

intervenção política na tentativa de abalar o funcionamento da economia do capital. A

melhor forma de se conseguir isso, para ele, é através da mobilização e organização

política principalmente das comunidades mais pobres e vulneráveis através de uma

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

resistência sustentada permanente e do empoderamento (empowerment) desses

grupos na tomada de conscientização ambiental e da luta de classes, denominada de

justiça ambiental. Essa concepção se alinha com as propostas de Santilli (ibidem),

mas ao contrário do socioambientalismo, amplia o enfoque na luta contra o sistema

capitalista, ao invés de se deixar determinar por ele.

Reflexos dessa discussão pluralista sobre as questões socioambientais são

percebidos no mundo todo: as ecovilas, as comunidades quilombolas e indígenas que

buscam novas formas de trabalho e educação através da valorização de suas culturas

tradicionais, as reservas extrativistas garantidas a partir da luta dos seringueiros

liderados por Chico Mendes na década de 80, entre outros.

Devemos esclarecer que nossa linha de pensamento se coaduna com a crítica

marxista, reconhecendo as várias formas de pensamento e ações que lutam contra a

ordem vigente, de práticas individualistas e de exploração, humana e dos recursos

naturais, para obtenção de lucro e mais-valia.

O desenvolvimento sustentável, só será viabilizado com a erradicação da

pobreza, arraigada às desigualdades sociais históricas, que se intensificam e se

reproduzem através do modo de produção capitalista existente, o que confirma o

pensamento dos ecomarxistas, mas não é criticado na Agenda 21 brasileira:

Por outro lado, torna-se importante promover estratégias diferenciadas para favorecer

a plena inserção da economia brasileira na nova ordem econômica global. Além de

uma série de medidas voltadas para o processo de reconversão produtiva – as quais

41

envolvem a renovação de equipamentos, o enxugamento de pessoal, o

reescalonamento da empresa, uma maior agilidade comercial, etc. –, inevitáveis,

parecem, no atual contexto da economia mundial, é necessário adotar medidas que

combinem políticas compensatórias, de curto prazo, com políticas estruturais, de

longo prazo, de forma a permitir a “travessia” do atual período de reacomodação da

economia brasileira 29.

Entendemos que socioambiental remete-nos à reflexão sobre as questões

sociais na contemporaneidade aliada aos problemas ambientais que se intensificaram

desde a Revolução Industrial e que hoje são alvo da responsabilidade da sociedade,

governo e mercado no mundo todo. Assuntos relativos ao aquecimento global,

derretimento glacial e catástrofes naturais não podem mais ser desvinculado à

pobreza, fome e outras expressões da questão social.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

Lima & Roncaglio (2001) adotam o termo socioambiental “(...) como a

constatação de que não se pode conceber ambiente e/ou natureza isoladamente,

independente e indiferente à ação humana.” (p.55). As autoras compreendem a

questão ambiental como fruto da relação sociedade-natureza, que diz respeito não

apenas aos problemas essencialmente naturais, mas também às problemáticas

decorrentes da ação social e, indo além, que se estendem ao meio urbano.

Torna-se difícil, então, estabelecer uma definição de questões socioambientais

sob o risco de que o conceito seja utilizado de maneira despolitizada e simplista como

vem ocorrendo com o desenvolvimento sustentável, caindo na própria armadilha das

críticas apontadas pelos ecomarxistas.

Em função disso, desejamos utilizar o termo socioambiental, a partir do

entendimento de que certos aspectos da questão ambiental podem se inserir na

questão social. Pretende-se aqui conceber a questão ambiental não como algo

subjugado à social, numa perspectiva de hierarquia de importância ou prioridade, pois

ela sempre existiu (Pádua, idem). Porém é na emergência das lutas advindas da

relação capital/trabalho que a questão social se torna evidente, assim como suas

expressões e desdobramentos.

Dessa forma, nem toda questão ambiental é considerada uma questão social,

mas seu marco de lutas e mobilização por direitos e justiça no campo ambiental pode

29

AGENDA 21 brasileira, segunda edição (2004), item “Resultado da Consulta nacional”.

42

ser datado a partir do legado deixado pelas lutas trabalhistas contra a opressão e

exploração da força de trabalho. Exemplificamos essa afirmação com o caso da

população indígena e de seu habitat natural, que sempre ocupou o território nacional,

porém o tratamento dado a ela nos tempos de colonização era catequização ou morte

e os recursos naturais eram visto de forma exploratória. Com o advento da percepção

da questão social, das lutas pelos direitos humanos e por políticas e direitos

destinados a esses povos, muda-se o olhar e atendimento, inaugurando a discussão

sobre as reservas indígenas e as reservas extrativistas de uso regulado, e insere-se as

minorias e o meio ambiente no campo da cidadania.

Ou seja, por possuir diversidade de debate tanto nas ciências naturais como

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

atualmente nas ciências sociais, a questão ambiental torna-se uma expressão com

muitos significados, relacionada a diferentes correntes da ecologia (biologia, da

geografia, da engenharia ambiental, da economia política e do comportamento

humano) ou ecologias, nas palavras de Bredariol & Vieira (1998), e por isso não

possui uma linha histórica e política definida. Já em relação à questão social, ela é

datada historicamente e definida como “expressão do processo de formação e

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da

sociedade” (Iamamoto, 2001, p.77) decorrente das mudanças no modo de produzir e

de se apropriar o trabalho excedente.

Assim, justificamos o uso do termo questão socioambiental como um

conceito que incorpora a problemática ambiental como mais uma das expressões da

questão social e não como algo paralelo e extrínseco à ela. O tratamento dado à

questão socioambiental segue o viés de crítica à agenda capitalista e busca práticas

contrárias à ordem estabelecida.

Posto isso, verificamos a ampliação de projetos que se aproximam dessa idéia

e por isso, possuem uma perspectiva transformadora com ações que representam

conquistas de direitos e vitórias no campo social e ambiental, mesmo utilizando ou

não a terminologia socioambiental.

Pensando nisso, essa dissertação pesquisou práticas no campo governamental,

pois o nosso interesse é centrado nas políticas públicas, que buscassem solucionar

dilemas sociais e ambientais sob uma perspectiva integradora. Objetivamos assim

43

identificar projetos que poderão se tornar políticas garantidoras de direitos e pautadas

na democracia e na justiça ambiental, pois é na práxis que poderemos construir o

conceito de políticas socioambientais.

Para isso, realizamos um recorte investigativo-científico sobre a região

metropolitana do Rio de Janeiro, verificando indícios da questão socioambiental, em

especial da decorrente do espaço urbano, com destaque os relacionados à habitação e

aos serviços públicos, como saneamento, água e a questão do lixo.

Para análise nessa região, faz-se necessário uma introdução sobre os

problemas advindos do processo de industrialização, em especial os relacionados à

urbanização. Entendemos que relacionar a questão urbana à questão socioambiental é

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA

um caminho mais que pertinente e que realizaremos no capítulo seguinte.