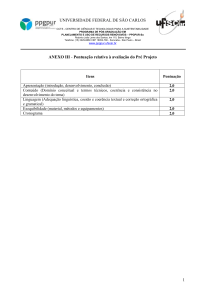

Dossiê PROFLETRAS...

Pontuação: uma proposta de sequência didática para o 6º ano do ensino

fundamental

Gilson Costa Freire1

Cristiane Alves de Lima Cardoso2

RESUMO

Pontuação: uma proposta de sequência didática para o 6º ano

do ensino fundamental

Considerando as dificuldades que muitos estudantes do Ensino Fundamental no Brasil revelam

no manejo da escrita, é necessário um esforço por parte da escola na tentativa de mudar tal quadro.

Dentre muitos aspectos que envolvem essa modalidade da língua, escolheu-se a pontuação para a

proposta de uma sequência didática destinada ao 6º ano do Ensino Fundamental. Dessa forma,

este artigo traz reflexões sobre o fenômeno da pontuação desde a descrição tradicional até a

proposta da Linguística Textual (KOCH; ELIAS, 2014), que privilegia o ensino do texto escrito

com foco interação. Por fim, faz-se a apresentação da sequência didática que foi aplicada em uma

turma de 6º ano de escola pública, tendo sido elaborada a partir de discussões surgidas em aulas do

Profletras. Este trabalho pretende, portanto, compartilhar uma experiência bem sucedida como

forma de contribuir para o ensino de língua portuguesa.

Palavras-chave: pontuação; ensino; sequência didática.

ABSTRACT

Punctuation marks: a proposal of didactic sequence to 6th

grade of elementary school

Considering the difficulties that many Brazilian students of elementary school show with

writing, an effort is required to change such situation. Among many aspects of writing, the

punctuation marks were chosen for the proposal of a didactic sequence to 6th grade of elementary

school. Thus, this paper reflects on the punctuation marks from the traditional description to

the Textual Linguistics (KOCH; ELIAS, 2014) with focus on interactional writing. Finally,

1UFRRJ/Departamento de Letras e Comunicação - ICHS

2 UFRRJ/Profletras

Pontuação: uma proposta de sequência didática...

it is presented the didactic sequence that was applied to a class of public school. The didactic

sequence was drawn from discussions that arose in the Profletras classes. Therefore, this paper

aims to share successful experience as a contribution to the Portuguese language teaching.

Key words: punctuation marks; teaching; didactic sequence.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz uma proposta de sequência didática voltada para o 6º ano do Ensino

Fundamental (EF) sobre pontuação, a partir de reflexões proporcionadas pela disciplina Ensino

da escrita, didatização e avaliação, ministrada em turma do Programa de Mestrado Profissional

em Letras (Profletras), oferecido na UFRRJ, instituição que integra a rede nacional do programa.

Essa disciplina mostrou-se reveladora no sentido de ampliar a visão dos mestrandos-docentes não

apenas sobre o que ensinar, mas também sobre como trabalhar com a escrita, o que vai muito além do mero

ensino de características de gêneros textuais. Registre-se que a sequência didática aqui proposta

foi aplicada em escola pública municipal, obtendo resultados satisfatórios, o que impulsionou o

propósito de socializá-la neste artigo.

Por sua vez, o trabalho com a escrita é um processo que inicia na alfabetização, estende-se pelos anos

escolares e acompanha o indivíduo letrado por toda a vida. Sempre há algo a aprender, porque, sendo

a língua um patrimônio cultural vivo, ela evolui com a própria humanidade, de modo que até mesmo

os professores de língua materna ainda deparam com fragilidades em sua escrita para as demandas que se

apresentam, seja em virtude da complexidade típica dessa modalidade da língua, seja pelo advento de

novas tecnologias.

De acordo com relatos de diversos colegas professores que trabalham com o segundo segmento do EF

em escolas públicas municipais e estaduais, o nível de conhecimento da modalidade escrita por parte

da maioria dos alunos ingressantes não é o esperado para essa etapa escolar. Muitos ainda se encontram

em processo de alfabetização, e há aqueles que nem a esse ponto chegaram. Assim sendo, é preciso

que o professor de língua portuguesa encare a série inicial dessa etapa — 6° ano — como uma fase

de transição, na qual é necessário dar continuidade ao trabalho de base, porém com um tratamento

pedagógico mais contextualizado das práticas de leitura/escrita, que permita aos alunos ação e reflexão

sobre a linguagem, conforme as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998).

Dentre muitos aspectos da língua escrita, a sequência didática aqui proposta aborda um aspecto de

indiscutível importância e de escassa (ou nenhuma) utilização por alunos de 6° ano: a pontuação. Mais

do que um grupo de símbolos gráficos coadjuvantes às letras, ela é essencial à estruturação e à progressão

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

8

Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.

do texto escrito, podendo ser considerada um dos fatores determinantes para a coesão dos enunciados,

pois, além de imprimir na escrita o ritmo e a entonação que ocorrem naturalmente na língua oral, garante a

organização sintática adequada à compreensão de sentidos pretendidos pelo enunciador.

Uma sequência didática com foco na pontuação, para ser mais adequada/produtiva, deve articular

diferentes atividades de maneira contextualizada e progressiva, de acordo com a real necessidade dos

alunos, conduzindo a um ponto de chegada tudo aquilo que foi produzido. Para isso, é necessário

aliar a experiência adquirida ao longo da prática pedagógica a um suporte teórico-metodológico

que fundamente, pelas pesquisas desenvolvidas na área da linguagem, as ações propostas em sala de

aula. Por conseguinte, este artigo subdivide-se em duas partes, teórica e prática, com o resgate de alguns

suportes teórico-metodológicos e a apresentação da sequência didática em questão, conforme mostram

as seções seguintes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

Diante dos desafios do ensino na realidade brasileira, os professores especialistas de língua portuguesa,

no exercício de seu ofício, precisam realizar duas buscas diante do objeto de ensino, que, neste caso, é

a própria língua portuguesa: uma compreensão mais ampla do fato linguístico a ser trabalhado e a

seleção das estratégias mais adequadas à realidade que os cerca. Assim, esta seção apresenta de maneira

objetiva o arcabouço teórico e metodológico que norteará o planejamento da sequência didática sobre

pontuação para o 6º ano do EF.

Pontuação: da tradição gramatical aos estudos linguísticos

É sabido que a pontuação é uma convenção gráfica importantíssima para a compreensão do texto, pois é

através de seus diversos sinais que se reproduzem o ritmo e a entonação típicos da oralidade. Mas ela vai

muito além disso, conforme será mostrado nesta seção. Em vista dos limites deste artigo, serão apresentadas

sucintamente as descrições a respeito do assunto desde a gramática tradicional, passando por diferentes

estudiosos, até chegar à abordagem da Linguística Textual.

Em sua Moderna Gramática Portuguesa, Bechara (2009), com base na obra de Nina Catach (1994),

apresenta interessantes aspectos sobre a pontuação, a começar pela compreensão de que ela é um “sistema

de reforço da escrita, constituído de sinais sintáticos, destinados a organizar as relações e a proporção das

partes do discurso e das pausas orais e escritas. Estes sinais também participam de todas as funções da

sintaxe, gramaticais, entonacionais e semânticas” (CATACH apud BECHARA, 2009: 604).

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

9

Pontuação: uma proposta de sequência didática...

Outra compreensão significativa é que a pontuação abrange duas dimensões: uma larga e outra restrita. A

primeira diz respeito aos sinais propriamente ditos e também a outros elementos de valorização do texto

(título, margens, espaços, caracteres etc.). Já a segunda se restringe aos sinais gráficos que se dividem em

separadores (vírgula, ponto e vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências)

e sinais de comunicação (dois-pontos, aspas simples e duplas, travessão simples e duplo, parênteses,

colchetes, chaves). Há ainda uma subdivisão dos sinais de pontuação conforme o tipo de pausa (conclusa

ou inconclusa), assim como uma distribuição deles em três domínios de função, tendo em vista que não se

aplicam igualmente a todas as atividades linguísticas: (a) a pontuação de palavras, que abrange as marcas

no nível da palavra, como espaços em branco, letra maiúscula, ponto abreviativo, hífen, traço de união,

apóstrofo, sublinhado, itálico; (b) a pontuação sintática e comunicativa, ou seja, aquela que se costuma

ensinar; (c) a pontuação do texto, que é o conjunto de técnicas visuais interiores e exteriores ao texto, com

vistas à organização e valoração do objeto livro.

Essas informações e classificações, que interessam especificamente ao professor, são pertinentes na medida

em que nos ampliam a visão do que vem a ser pontuação e como esta se apresenta em diferentes níveis

e funções. Assim, ela está presente não somente no interior ou final dos períodos, mas na separação

silábica para translineação, na formação de palavras compostas ou de expressões com apóstrofos, no uso de

maiúsculas iniciais e no espaçamento dos parágrafos.

Bechara (2009) refere-se ainda à pontuação como elemento “sedimentador” dos princípios de

dependência/independência sintática e semântica que regem os enunciados, promovendo o que chama

de “solidariedade” na construção do texto escrito. Sua ausência ou uso errôneo podem produzir efeitos

incômodos para o leitor, sendo desastrosos ao processo de comunicação.

Essa noção da importância do uso adequado da pontuação na formação dos textos, paralelamente ao

uso das palavras, merece maior atenção, estímulo e acompanhamento do professor, tendo em vista a

complexidade que o assunto envolve por causa de algumas propriedades. Podemos destacar, entre as

citadas por Rocha (1997), a propriedade fundamental da pontuação: o fato de não ser pronunciada, ou

seja, os sinais são signos gráficos sem correspondência fonêmica (cf. PERROT, 1980). Outro aspecto

verificado é que não há biunivocidade perfeita entre tipo de pontuante e função. Os mesmos sinais podem

assumir diferentes funções, de maneira que, quanto mais funções eles acumulam, mais difícil se torna seu

uso. Sinais polivalentes, como é o caso da vírgula, são os de emprego mais problemático.

Dificuldades aparecem também no limite entre os sinais [.] [:] [,] [;], o que gera uma imprecisão em seu

uso. Segundo Rocha (op. cit.), historicamente, a marca de limite mais distintiva, palavras e frases, foi a

primeira a ser introduzida: palavras delimitadas por espaços e frases por pontos finais. Em seguida, foram

introduzidos no sistema de escrita os dois-pontos e a vírgula. Para limites mais frágeis usa-se a virgula; para

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

10

Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.

limites mais fortes, os dois pontos. Ambos podem ser usados para separar orações. A vírgula também é

usada para separar palavras, dependendo das circunstâncias, como num pensamento posterior, ou numa

lista. Uma distinção muito tardia foi feita entre dois-pontos e ponto e vírgula, assumindo o primeiro uma

especial implicação catafórica (referência para adiante).

Outra questão complexa, geradora de um debate secular e inconcluso, é a discussão sobre o que determina

a pontuação: a gramática ou a fonologia. Em seu estudo sobre as flutuações no modo de pontuar, Rocha

(1998) relata que até boa parte do século XIX a pontuação era usada para demarcar aspectos da oralização.

Por isso, é frequente a ocorrência de violações gramaticais em textos dessa época, como o uso de vírgula entre

sujeito e predicado, já que esse sinal corresponderia a uma pausa comum na linguagem oral. Neste caso, a

função primária da pontuação seria assinalar a prosódia (ritmo, padrões de altura, acento e hesitações) que

os autores têm em mente quando escrevem, como se fosse possível “ouvir” o escrito, o que vai ao encontro

da afirmação de Chafe (1987) de que a linguagem escrita envolve uma imagem mental do som.

Por outro lado, há abordagens que se contrapõem a essa relação direta do ato de pontuar com a oralidade,

argumentando que o sistema gráfico não é uma mera reprodução do sistema fônico, mas um sistema

parcialmente autônomo, dotado de gramática própria (cf. SIMONE, 1991). Baker (1985) fala de dois

sistemas de pontuação: o sistema fechado (rígido), que manifesta a estrutura gramatical da frase; e o sistema

aberto (livre), que tenta captar a expressividade da fala. Por sua vez, Smith (1982: 156) enfatiza a relação

da pontuação com a significação e a gramática, desconsiderando os sons da fala. Para ele, a pontuação

marca como o sentido evolui no texto, permitindo conectar e encaixar significados.

Em vista dessas considerações, Rocha (1997) entende que vigoram duas formas de interpretar a questão:

uma que vê a pontuação, dentro do sistema geral da escrita, como desvinculada da fala; outra que considera

a pontuação, como elemento do sistema gráfico, sujeito também a influências da oralidade.

A partir desse brevíssimo apanhado, percebe-se que, embora tenham surgido com a função primordial

de indicar as pausas de respiração e a devida entonação para a leitura oralizada, os sinais de pontuação

evoluíram com a expansão da escrita e não se limitam mais a essa tarefa nos dias atuais. Hoje eles devem ser

reconhecidos como recursos linguísticos necessários à construção da textualidade, com funções diversas:

prosódicas, sintáticas, semânticas, discursivas e estilísticas.

Uma vez revisitado o tema segundo a tradição gramatical e a opinião dos autores supracitados, passa-se a

tratar da pontuação segundo uma das propostas da Linguística Textual, a saber: com foco na interação.

Assim, a primeira e mais importante concepção a ser adotada diz respeito à maneira como a escrita deve

ser vista em sala de aula. Koch & Elias (2014) descrevem três formas de encarar o trabalho com essa

modalidade: com foco na língua, com foco no escritor ou com foco na interação. A concepção que

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

11

Pontuação: uma proposta de sequência didática...

enfatiza o conhecimento da língua considera a escrita o produto de um sistema pronto, bastando ao

escritor somente saber utilizá-lo para que seja capaz de produzir textos. A segunda concepção confere ao

escritor o poder absoluto sobre a ação de escrever, e o texto, visto também como produto, é a representação

literal de seus pensamentos. Já a terceira concepção reconhece a escrita como um processo de produção

textual, que exige do escritor a ativação de conhecimentos e a escolha de estratégias diversas. Isso implica

necessariamente uma interação entre quem vai dizer, o que vai dizer e para quem vai dizer. Nessa concepção,

tanto escritor quanto leitor são considerados construtores, pois interferem dialogicamente no texto, cuja

produção só pode ser compreendida segundo o contexto sociocognitivo em que se insere.

Aludindo a cada uma dessas concepções, Gomes-Santos (2010), em sua abordagem sobre escrita e trabalho

docente, reconstitui determinadas práticas de ensino da escrita, começando pela composição, que se associa

à expressão estética; a redação, que concebe o ato de escrever ao de expor/argumentar, e a produção textual,

que enfatiza o caráter processual da atividade escrita, destacando as diversas condições envolvidas em tal

atividade (finalidade, interlocutores, suporte material, entre outras).

Comparando, então, essas formas de concepção da escrita em sala de aula, podemos concluir que a visão

mais acertada é a que considera o ato de escrever um processo, que se desenvolve através da sequência

gradativa de atividades. Igual posição assumem Santos et al. (2012, p. 99), quando afirmam que “é

importante, na escola, trabalhar a produção textual numa visão interacional e reflexiva do ensino de língua

portuguesa, das competências comunicativas, da língua em seu funcionamento a partir das condições de

produção e recepção.”

Por conseguinte, é através do processo de produção textual que os fenômenos linguísticos devem ser

estudados e exercitados, o que evidentemente inclui o caso da pontuação. Componentes das operações

de textualização, os sinais de pontuação são essencialmente traços de conexão e de segmentação do texto

escrito, contribuindo, desse modo, na construção da coesão e da coerência textuais. Nesse sentido, são

de importância fundamental na compreensão e na produção de textos, capacidades estas consideradas

centrais no desenvolvimento da competência comunicativa dos usuários da língua. Sendo assim, é

necessário reconhecer que os sinais de pontuação estão em estreita conexão com os próprios gêneros

textuais, uma vez que estes possuem peculiaridades no modo de pontuar e, nesse sentido, é fundamental

que o ensino da pontuação esteja também a eles vinculado.

Os PCN de Língua Portuguesa (1998) alertam que a criação de contextos efetivos de uso da linguagem

é necessária, mas não suficiente para ampliar a competência discursiva dos alunos. O documento

recomenda, dessa forma, a realização de atividades epilinguísticas (experiências de exploração da língua)

e metalinguísticas (observação, descrição e categorização) que levem à reflexão dos alunos sobre a

língua e suas propriedades. Tais atividades devem ser desenvolvidas por meio de alguns procedimentos

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

12

Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.

metodológicos fundamentais no planejamento da análise linguística: isolamento do fato linguístico

tomando como ponto de partida as capacidades já dominadas pelos alunos; construção de um corpus

que possibilite a observação das regularidades; organização e registro das conclusões; apresentação da

metalinguagem; exercitação do conteúdo estudado e realização de atividades mais complexas, envolvendo

leitura e produção de textos orais e escritos.

Ainda segundo os PCN, um aspecto essencial da prática de análise linguística é a refacção dos textos

dos alunos, que pode acontecer na etapa final de uma sequência didática para avaliação com a turma

dos conhecimentos adquiridos, ou servir de ponto de partida para outro fenômeno a ser estudado. Em

capítulo dedicado à avaliação e à reescrita de textos escolares, Suassuna (2014) propõe que o olhar do

professor sobre a produção do aluno não seja apenas identificador de problemas textuais, mas propiciador

de oportunidades de levar a turma a refletir coletivamente sobre a escrita. Por meio de uma mediação

“provocativa” do professor, com perguntas sobre determinados aspectos do texto que ele considere

merecedores de intervenção, os alunos assumem o papel de leitores críticos dos próprios textos, expressando

seus conhecimentos e suas dúvidas. Assim, numa dinâmica de deslocamento de paradigmas, em que o

texto se torna objeto de estudo, foi construída a sequência didática aqui proposta, mas, antes, necessário se

faz tecer algumas considerações sobre a concepção dessa metodologia de ensino.

O ensino de língua por meio de sequências didáticas

As sequências didáticas foram concebidas na Universidade de Genebra, a partir de 1985, e desenvolvidas

principalmente por Schneuwly e Dolz (1997; 1998), na Suíça. O processo de ensino com as sequências

se opõe ao processo didático clássico, que se centrava, primeiro, no domínio do código (estruturação

gramatical), postulando que, só a seguir, esse domínio permitiria abordar atividades de expressão ou de

redação. Com as sequências, procurou-se articular intimamente os processos de expressão e de estruturação,

colocando-se os segundos a serviço dos primeiros. Todas as sequências começam e terminam com

atividades de produção (e de reconhecimento) textual. Já as diversas aprendizagens linguísticas, a serem

feitas com exercícios reunidos em módulos intermediários, são escolhidas à medida que puderem servir de

apoio técnico às capacidades de expressão. A elaboração dessas sequências se caracterizou, portanto, por

uma preocupação com a necessária racionalização dos meios de ensino.

No Brasil, a denominação sequência didática (SD) surgiu a partir da publicação dos PCN (1998), quando

abordam, ainda que timidamente, a noção de “atividades sequenciadas” no tratamento dos conteúdos.

Bronckart (2004) constatou que fazer intervenções por meio de SD conduz a importantes transformações

das atitudes pedagógicas, constituindo um excelente meio de formação de professores. Por outro lado,

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

13

Pontuação: uma proposta de sequência didática...

favorece a promoção dos alunos ao domínio dos gêneros e das situações de comunicação. Diversos

pesquisadores já apontaram os benefícios das interações escritas ou orais nas produções dos estudantes,

entre estes Ruiz (2001) e Gonçalves (2007).

Com base nessas orientações metodológicas, que apresentam muitos pontos em comum, é possível

planejar uma sequência didática através da qual se trabalhe, prioritária, mas não exclusivamente, o tema

pontuação, tendo em vista as razões explicitadas de início. Vale ressaltar que os sinais serão contemplados

de forma gradativa, partindo dos usos mais conhecidos para os de menor domínio, considerando as

necessidades dos alunos no nível em que se encontram. As ações pensadas procuram trilhar os caminhos

já desbravados pelos autores e documentos oficiais pesquisados, carregando, contudo, a bagagem recebida

pelos anos de experiência na regência de turmas.

APRESENTAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

A sequência didática descrita nesta seção foi aplicada em uma turma de 6º ano, na Escola Municipal

Professor Romeu Menezes dos Santos, pela professora-mestranda coautora deste artigo.

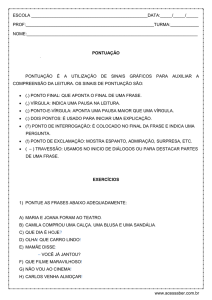

Conteúdo: Pontuação

Público alvo: 6° ano do EF

Tempo previsto: 4 aulas (com dois tempos em cada)

Objetivo geral: Reconhecer a importância do uso adequado dos sinais de pontuação como mecanismos

necessários à coerência e à coesão textuais, procurando aplicá-la em sua produção textual.

Objetivos específicos:

a) Reconhecer que a falta ou a inadequação da pontuação traz dificuldades para a compreensão do leitor.

b) Distinguir as funções básicas dos sinais de pontuação mais comuns.

c) Relacionar o emprego de determinados sinais de pontuação à respectiva entonação na modalidade oral.

d) Reconhecer que a pontuação pode ser usada também como recurso estilístico.

e) Empregar sinais de pontuação básicos em textos próprios.

Descrição das atividades

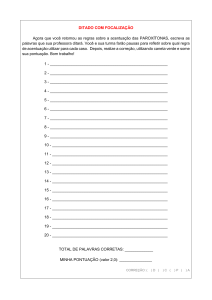

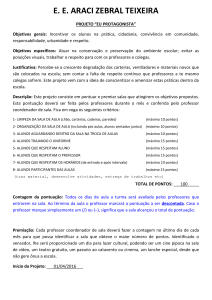

1ª etapa: Ponto de partida

A atividade inicial foi a apresentação em data-show (onde não se dispõe desse recurso, pode-se fazer isso

no quadro de giz) de uma produção textual de aluno a qual continha problemas de pontuação. O texto

abaixo exemplificado foi produzido a partir de uma solicitação para expor opinião sobre a escola em uma

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

14

Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.

carta endereçada à direção. O autor é aluno de uma turma do 6° ano do EF da Escola onde foi aplicada

a sequência didática aqui proposta. Obviamente, a autoria do texto utilizado foi omitida na sala de aula,

para não gerar comentários que oferecessem constrangimentos.

TEXTO 1

(N., estudante do 6º ano do EF da Escola Municipal Professor Menezes dos Santos, Duque de Caxias - RJ)

Após a leitura em voz alta pela professora, da maneira como foi escrito, foram feitas perguntas sobre o que

os alunos acharam do texto, se entenderam todas as partes, se a leitura correspondeu ao que o autor quis

dizer e o que poderia estar prejudicando a leitura adequada. Nesse momento esperou-se que alguns alunos

identificassem a falta de pontuação. Como o texto continha outros desvios em relação à variedade padrão,

alguns alunos os destacaram, tendo a professora considerado esses comentários, mas procurado não sair do

foco. Reconhecido o “problema” pretendido pela sequência didática, os alunos foram incentivados a fazer

uma nova leitura, com o desafio de pontuar o texto. Em seguida, a professora falou sobre a importância

da pontuação, trabalhando o clássico texto O Testamento, o que constituiu uma ótima oportunidade para

tratar da escrita como meio de interação: quem escreve (sobrinho, irmã, mecânico, juiz...) e para que

propósito escreve:

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

15

Pontuação: uma proposta de sequência didática...

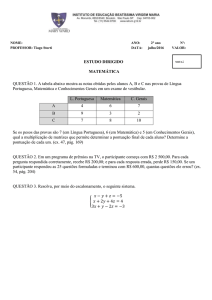

TEXTO 2

Para fomentar a curiosidade e oportunizar antecipações das possibilidades de pontuação, a professora

apresentou apenas a primeira parte da história, usando o mesmo suporte do texto anterior para visualização

coletiva. Após essa atividade interativa, os alunos receberam uma cópia do texto integral, para que

conhecessem o desenrolar dos fatos a partir do uso da pontuação. A leitura oral da frase com diferentes

pontuações foi estimulada, assim como a observação das diferenças entre as versões. Nesse momento, a

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

16

Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.

professora pôde questionar os nomes dos sinais e a função que estavam exercendo no texto. Para finalizar

a etapa, a professora solicitou que os alunos colassem o texto trabalhado no caderno e fizessem um breve

registro da aula, do assunto e de suas conclusões. Tal tarefa foi passada para ser cumprida em casa.

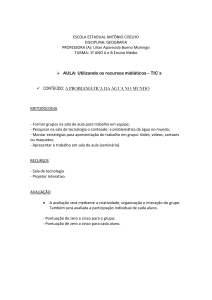

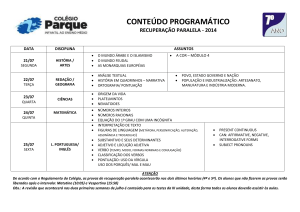

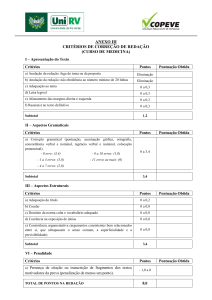

2ª etapa: Desenvolvimento do conteúdo e aplicação de atividades

No segundo momento da sequência, a professora retomou o assunto através da leitura, feita pelos próprios

alunos, dos resumos sobre a aula anterior. A partir daí, o assunto foi sistematizado, sempre abordado

por meio de textos. A exposição destes foi por projeção, mas é possível adaptá-los em tamanho ofício e

distribuir a duplas ou trios. Os sinais foram estudados conforme sua ocorrência nos textos, numa ordem

que partiu dos mais conhecidos para os mais complexos e dos textos menores para os maiores. O texto

3 foi usado para apresentar o ponto final e os dois-pontos. Trata-se de uma tira de humor, que mistura

linguagens verbal e não verbal, o que favorece a atenção e a reflexão. A partir das respostas dos alunos

sobre a pontuação usada em cada texto, a professora registrou no quadro as informações mais importantes,

numa espécie de síntese coletiva. Esse deslocamento na abordagem, começando com a leitura de textos

enriquecedores e provocando reflexões de forma dialógica até que os alunos cheguem às constatações

pretendidas, garantiu maior aproveitamento da aula.

TEXTO 3

Disponível em <http://entrandoemtira.blogspot.com.br/2010/08/omo-faz-omo-mostra.html>. Acesso em 15-01-2015.

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

17

Pontuação: uma proposta de sequência didática...

O texto 4, parcialmente reproduzido, serviu para a análise de um uso elementar da vírgula: a enumeração

de termos com mesma função sintática (nesse texto, ainda que representassem orações virtuais, as palavras

foram enfocadas como tais). Também foi observado o uso das reticências, revisto o ponto final, de modo

que as conclusões formuladas pelos alunos deram continuidade à síntese iniciada.

TEXTO 4

Circuito Fechado

Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental,

água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, telefone,[...]

RAMOS, Ricardo. Circuito fechado. Rio de Janeiro: Record, 1978.

Com o texto 5, foram contemplados o ponto de interrogação e o ponto de exclamação — com destaque

para o emprego desses dois sinais no último balão da tirinha — e reforçadas as funções da vírgula e das

reticências observadas anteriormente. Isso, é claro, a partir de perguntas que levaram os alunos a constatar

as regularidades e compreender as regras.

TEXTO 5

Disponível em <http://hqfanbeta.blogspot.com.br/2011/07/como-fazer-quadrinhos-estruturando.html>. Acesso em 15-012015.

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

18

Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.

Como último texto para sistematização de alguns sinais de pontuação, considerados os mais usados por

alunos de 6º ano, foi selecionada uma anedota. Esse gênero costuma ser muito proveitoso, porque, além de

curto e descontraído, apresenta maior variedade de uso dos sinais de pontuação, por se tratar de tipologia

narrativa com diálogo.

TEXTO 6

NA ESCOLA

A PROFESSORA PERGUNTA PARA OS ALUNOS:

— QUEM QUER IR PARA O CÉU?

TODOS LEVANTAM A MÃO, MENOS O JOÃOZINHO.

— VOCÊ NÃO QUER IR PARA O CÉU, JOÃOZINHO?

— QUERO, PROFESSORA, MAS MINHA MÃE DISSE QUE DEPOIS

DA AULA ERA PARA EU IR DIRETO PARA CASA!

(FINZETTO, S/D)

A anedota acima permitiu aos alunos a identificação de um sinal ainda não observado (o travessão) e o

retorno aos outros já mencionados. No caso do travessão, uma questão que foi levantada é por que em

duas frases ele não apareceu. A professora pediu, ainda, explicações sobre os usos da vírgula, incentivando

a comparação com as ocorrências nos outros textos e a consulta às anotações no caderno, para que os

alunos partissem do conhecido para o desconhecido.

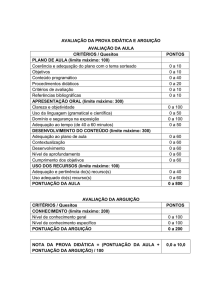

3ª etapa: Verificação da aprendizagem

Esta etapa consistiu numa atividade para fixação e, ao mesmo tempo, verificação da aprendizagem dos

conteúdos. Em duplas, os alunos tiveram de pontuar um texto, e o momento de correção foi transformado

em “desafio-relâmpago”: dois alunos, um representante de cada sexo, apresentaram sua versão pontuada

do texto no quadro. Venceu o que utilizou melhor pontuação. A turma se manifestou depois, fazendo

comentários sobre seu próprio desempenho na tarefa e sobre os sinais que ofereceram maior dificuldade

de uso.

ATIVIDADE

Leia e pontue corretamente usando

Eu estava num banco da pracinha observando um menino A primeira coisa que notei foi que ele estava

olhando continuamente para o céu Aproximei-me dele e disse-lhe

Ei garoto O que você faz assentado aí

Fico observando as nuvens

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

19

Pontuação: uma proposta de sequência didática...

Por quê

Porque me sinto feliz

O que você vê nas nuvens

Vejo carneirinhos coelhinhos rostos e muitas outras coisas

Mas eu olho para o céu e não vejo nada do que você vê

Se você prestar atenção verá mais do que eu Tente

(Graça Batituci)

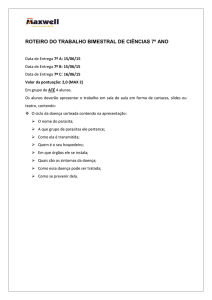

4ª etapa: Produção textual

Esta foi a etapa de aplicação dos conhecimentos na produção textual para avaliação da aprendizagem

individual. Após revisar de forma objetiva o que foi aprendido na aula anterior, a professora solicitou a

produção de um texto. A proposta foi vinculada ao contexto em que a turma esteve inserida na ocasião do

desenvolvimento desta sequência, ou seja, o texto solicitado teve um propósito real de comunicação (uma

carta a ser entregue à direção da escola) e representou aquilo que efetivamente os alunos queriam expressar

a partir de suas experiências. Dessa forma, fez-se a opção de propor a reescritura do texto diagnóstico,

motivador das ações pedagógicas, o que proporcionou um “antes e depois” da intervenção, cujo resultado

foi bem satisfatório e posteriormente compartilhado com a turma, com a equipe pedagógica e com os

responsáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração da sequência didática exposta neste trabalho pretendeu ser uma contribuição concreta para

o ensino de língua portuguesa a partir de discussões levantadas em uma disciplina do Profletras ligada à

didatização da escrita. Por sua vez, o professor pode lançar mão dessa proposta como ferramenta para

o ensino da pontuação, mas sempre levando em conta a realidade de suas turmas, de modo que, como

assinala os PCN (1998), articule os fatores “necessidade dos alunos, possibilidades de aprendizagem, grau

de complexidade do objeto e das exigências da tarefa” (p. 39), a fim de que se faça o adequado recorte do

conteúdo.

Por outro lado, este trabalho possibilitou reflexões oportunas sobre o ensino da escrita para quem entende

que a formação acadêmica do docente deve estar a serviço da prática, haja vista a sequência didática aqui

apresentada ter sido produto de uma experiência efetiva e relativamente bem sucedida. São muitas as

demandas da rede pública de ensino, que exigem do professor um esforço contínuo para se adaptar às

novas metodologias e aplicá-las, a despeito das dificuldades conhecidas por todos.

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

20

Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.

A expectativa, mais do que o reconhecimento do bom aproveitamento das aulas ministradas no Profletras,

é que as práticas desenvolvidas por muitos dos “alunos-professores” espalhados pelo Brasil colaborem

efetivamente para o objetivo a que se propõem: a melhora da qualidade do ensino de língua portuguesa.

REFERÊNCIAS

BACKER, Russel. How to Punctuate. In: FUES, Billings S.Jr. How to Use the Power of the Printed

Word. Garden City, New York: Auchor Press/Doubleday,1985: 101-7.

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed., revista e ampliada e atualizada

conforme o novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto

ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRONCKART, Jean-Paul. Pourquoi et comment analyser l’agir verbal et non verbal en situation de travail?

Le projet de recherche du groupe Langage, Action, Formation. Les Cahiers de Ia Secction des Sciences de

l’Education de la FAPSE, n. especial, p. 11-144, 2004.

CHAFE, Walace. Punctuation and the Prosody of Written Language. In: Technical Report 11,

Berkeley: University of California and Pittsburgh: Carnegie Mellon University, Center for the Study of

Writing,1987.

DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. Les genres scolaires: des pratiques scolaires aux objets d ‘enseignement.

Repères, n. 15, p. 27-40, 1997.

______. Pour un enseignement de /’oral: initiation aux genres formeis á 1 ‘école. Paris: ESF, 1998.

GOMES-SANTOS, Sandoval Nonato. A escrita nas formas do trabalho docente. In: Educação e Pesquisa,

São Paulo, v.36, n.2, p 445-457, mai/ago. 2010.

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

21

Pontuação: uma proposta de sequência didática...

GONÇALVES, A. V. Gêneros textuais e reescrita: uma proposta de intervenção interativa. Tese.

(Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa) Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara,

Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2007.

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed., 2a reimpressão. São

Paulo: Contexto, 2014.

PERROT, Jean. Ponctuation et Fonctions Linguistiques. In: Langue Française 45: 67­76. Paris: Larousse,

1980.

ROCHA, Iúta Lerche Vieira. O sistema de pontuação na escrita ocidental: uma retrospectiva. DELTA. São

Paulo, v. 13, n° 01, p. 83-117, 1997.

______. Flutuações no modo de pontuar e estilos de pontuação. DELTA. São Paulo, v. 14, n° 01, p. 1-12,

1998.

SANTOS, L. W. et al. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012.

SIMONE, Raffaele. Riflessioni sulla virgola. In: ORSOLINI, Margherita e PONTECORVO, Clotilde

(ed.) La Costruzione Del Testo Scritto Nei Bambini. Florença: La Nuova Itália, 1991: 219-232.

SMITH, Frank. Writing and the Writer. New York: Holt Rinehart and Winston, 1982.

SUASSUNA, Lívia. Avaliação e reescrita de textos escolares: a mediação do professor. In: ELIAS (org.).

Ensino de língua portuguesa: oralidade, escrita e leitura. 1. ed., 2’ reimpressão. São Paulo: Contexto,

2014.

Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.

22