E. S. S. A. – 2012/2013

Filosofia – 10º ano

Docente: Joaquim Narciso

Textos de apoio e atividades, seguidos de apontamentos

Introdução – Veja os textos da página 12, 14, 23 e 48/49 do manual.

Oposição entre Filosofia e senso comum

Texto 1 - A dúvida no óbvio – ser e aparecer

Existe, acaso, qualquer conhecimento tão certo que nenhum homem razoável possa dele duvidar? Problema que,

podendo à primeira vista parecer pouco árduo, se apresenta na verdade dos mais difíceis. Quando tenhamos formado ideia

nítida dos obstáculos que se opõem aqui a uma resposta clara e assegurada, achar-nos-emos bem lançados no estudo da

filosofia - pois a filosofia é, afinal de contas, a tentativa de responder aos problemas últimos deste género, não descuidada e

dogmaticamente, como usa fazer-se na vida ordinária e até ainda nas próprias ciências, senão que de maneira verdadeiramente

crítica, depois de explorado tudo aquilo que torna enleadoras tais questões, e de havermos tomado consciência clara do que há

de vago e de confuso nas nossas ideias ordinárias.

Na vida quotidiana, aceitamos como certas muitas coisas que, depois de exame mais cuidadoso, achamos tão cheias de

contradições que só dose grande de pensamento nos habilita enfim a dar-nos conta do que é que podemos realmente crer. Na

busca da certeza, é natural que principiemos pelas nossas presentes experiências: e, em certo sentido, com efeito, deve o

conhecimento derivar-se delas; mas corre grande risco de ser errada qualquer proposição que enunciemos acerca do que as

experiências imediatas nos levam realmente a conhecer. Afigura-se-me que neste momento me encontro sentado numa cadeira,

junto de uma mesa de certa forma, sobre que vejo folhas de papel, com letras de imprensa ou manuscritas. Volvendo a cabeça,

para além de uma janela, vejo casas, e nuvens, e o Sol. Creio que o Sol está a cerca de cento e quarenta e sete milhões de

quilómetros da Terra; que é um globo incandescente, muito maior que o globo terrestre; que, graças à rotação que efectua este

último, se ergue no horizonte todas as manhãs, e que fará o mesmo pelo tempo ao longo, indefinidamente. Creio que, se outra

pessoa normal qualquer vier para o aposento em que eu me encontro, verá as mesmas cadeiras, e as mesas, e os livros, e estes

mesmos papéis que eu estou a ver, e que a mesa que vejo é a mesma mesa que sinto fazer pressão contra o meu braço. Antolhase tudo isto tão evidente que nem vale a pena enunciá-lo, excepto em resposta a quem duvide de que eu conheça seja o que for.

E, no entanto, de tudo isso se pode, de facto, razoavelmente duvidar, tudo exige discussão cuidadosa, antes de nos entrarmos da

convicção de que o enunciámos por forma verídica, completamente verdadeira.

Para bem mostrarmos as dificuldades, concentremos a atenção sobre a nossa mesa. À vista é oblonga, castanha,

brilhante; ao tacto é lisa, fria, dura; quando a percuto, dá o som de madeira. Qualquer pessoa que também veja, e palpe, e ouça

a mesa, concordará com tal descrição: e assim poderá parecer-nos que nenhum embaraço se levantará aqui; porém, logo que

tentamos ser mais precisos, começam a surgir as dificuldades. Se bem me convença de que esta mesa é toda "realmente" da

mesma cor, a verdade é que as partes que reflectem a luz me parecem mais brilhantes do que as outras, e partes há que se

apresentam brancas, em consequência da luz que reflectem. Sei que, se me deslocar, passarão a ser outras as partes da mesa em

que a reflexão da luz se verifica, modificando-se por esse modo a distribuição aparente das cores da mesa. Resultará daí que se

várias pessoas olharem para ela no mesmo momento, não haverá duas de tais pessoas que percepcionem a mesma distribuição

de cores, por isso que a não vêem do mesmo ponto; e toda mudança de ponto de vista produzirá uma distinção correspondente

no modo por que na mesa se reflecte a luz.

Para a maioria dos objectivos práticos, de nada importam tais distinções; para o pintor, todavia, são elas de

importância capital. Tem o pintor de se libertar do hábito de pensar que as coisas parecem ter aquela cor que o senso comum

afirma que têm "realmente", e de adquirir o costume de ver as coisas tais como aparecem aos seus olhos. Aqui, topamos com o

começo de uma distinção das que mais enleiam na filosofia: a destrinça entre a "aparência" e a "realidade", entre o que as

coisas parecem ser e aquilo que as coisas realmente são. Deseja saber o pintor aquilo que as coisas parecem ser; o homem

prático e o filósofo desejam saber o que elas são; porém, o desejo do filósofo de saber o que são, é um desejo mais forte que o

do homem prático, e sente-se por isso mais enleado pelo conhecimento das dificuldades de responder a este problema.

Bertrand Russell, The Problems of Philosophy, London, Oxford U. P.; tr. port. António Sérgio, op. cit., págs. 29-32.

Actividade 2

Leia atentamente o texto.

Está longe de estar explícito no texto o que distingue o homem prático do filósofo. É óbvio que aquele está ligado ao

senso comum do 1º e 4 º parágrafos e à vida quotidiana do 2º. Mas o que é que o distingue do filosofo? E para que surge a

figura do pintor no último parágrafo? Estará o homem prático mais longe do pintor ou do filósofo? Em que é que se

distinguem estas três figuras?

Responda às questões anteriores através de um texto interpretativo.

1

Esclarecimento do texto para realização da atividade 2

A atividade 2 requer, sobretudo, a interpretação do final do texto 2 de Bertrand Russell, onde este põe em confronto as

figuras do pintor, do homem prático e do filósofo, a propósito do exemplo anterior da cor do tampo de uma mesa. Nesse

exemplo, Russell contrapõe uma atitude inicial ingénua (“Se bem me convença de que esta mesa é toda "realmente" da mesma

cor…”), a uma primeira atitude dubitativa com base na constatação de que, de facto, não está a ver uma mesa toda da mesma

cor, nem tão-pouco as cores se mantêm quando ocorre uma mudança de perspetiva. No parágrafo final, ele começa por dizer

que, para o homem prático (o senso comum), estas distinções não importam. O homem prático, se fosse solicitado a dizer se a

mesa era toda da mesma cor, diria prontamente que era; e, se se insistisse, perguntando-lhe como é que ele o sabia, diria

imediatamente que era o que via. Responderia isso por duas razões: a primeira é porque considera a cor uma realidade da mesa

e não da sua perceção da mesa – daí que lhe pareça mais adequada uma cor substancial, persistente, do que um conjunto de

tonalidades sempre a mudar; a segunda é porque lhe parece ser a resposta mais fácil e imediata, que traz menos problemas e

que despacha um assunto que não lhe interessa problematizar (se é que algum interessa).

Ora bem, a figura do pintor surge no texto exatamente para evidenciar os erros do homem prático. O pintor que

pretenda reproduzir num quadro exatamente aquilo que vê de uma mesa, não poderia pintá-la toda da mesma cor. Sem

sombras, sem reflexos, sem tonalidades, sem a mistura de várias as cores, o quadro seria péssimo. Desta forma, esta figura

evidencia o duplo erro do homem prático: em primeiro lugar, confunde aparência com realidade – o que vê não pode ser a

exata realidade da coisa, pois isso significaria que conforme a mudança de perspetiva, imediatamente mudaria essa realidade;

em segundo lugar, aquilo que diz que vê nem sequer é o que vê – o que diz que vê é o resultado da sua perceção, daquilo que

interpreta automaticamente a partir daquilo que vê, e não, de facto, o que está a ver. Pelo contrário, o pintor, ao pretender

captar num quadro o que vê, tem perfeita consciência de estar a captar uma aparência momentânea que nunca poderia ser a

realidade da coisa em causa.

A este propósito, ainda alguém poderia dizer: “Está bem… Mas se descontarmos os reflexos e a perspetiva subjetiva,

a mesa é, de facto, toda da mesma cor.” Na continuação do texto de Russell (não presente neste extrato), é sublinhado que se se

tirar toda a reflexão da luz e toda a perspetiva subjetiva, não faz sentido sequer falar de cor da mesa. Não há cor que não a que

resulta da própria luz e da sua reflexão. A cor varia conforme varia a fonte de luz. Da mesma forma, diferentes aparelhos

percetivos poderão ver cores diferentes na mesma situação. Daí que se considere a cor uma qualidade subjetiva, que nos diz

mais acerca da forma como percebemos uma coisa, do que acerca da própria coisa.

A consciência da distinção entre aparência e realidade é fundamental para o filósofo, para que este inicie a sua

investigação acerca do que é a realidade. Tendo a perspetiva do homem prático, não há qualquer investigação a fazer: basta

olhar para algo, para se conhecer a coisa em questão. É verdade que parece mais próximo do filósofo do que do pintor porque

quer saber o que é a realidade – mas qualquer resposta imediata lhe serve para considerar que já conhece a realidade; além

disso, contradiz-se sem sequer se dar conta disso (não se dando conta que o que diz que vê, não é, afinal o que, de facto, vê).

Tão-pouco se pode considerar próximo do pintor visto nem conseguir (porque não lhe convém) identificar corretamente a

aparência sensível. Não pode, assim, deixar de estar longe de ambos.

Assim, concluindo, o pintor intenta captar a aparência, com perfeita consciência da sua distinção da realidade; o

homem prático confunde aparência e realidade, acabando por não conseguir ter consciência nem de uma, nem de outra; o

filósofo parte da distinção para tentar descobrir o que é a realidade, mesmo que acabe por nunca ter a certeza do que ela é – no

fundo, também está aqui presente o velho projeto que deu origem à palavra filosofia: amor à sabedoria significa que o objetivo

é sempre desejado muito embora possa nunca vir a ser alcançado.

Texto 2 - A menoridade intelectual e a filosofia (texto parcialmente apresentado na página 34 do manual)

O Iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade

de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria se a sua causa não reside na falta

de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo sem a orientação de outrem. Ousa pensar!

Tem a coragem de te servires do teu próprio entendimento! Eis a palavra de ordem do Iluminismo.

A preguiça e a cobardia são as causas por que os homens em tão grande parte, após a natureza os ter há muito

libertado do controlo alheio (...), continuem, no entanto, de boa vontade menores durante toda a vida; e também por que a

outros se torna tão fácil assumirem-se como seus tutores. É tão cómodo ser menor. Se eu tiver um livro que tem entendimento

por mim, um director espiritual que tem em minha vez consciência moral, um médico que por mim decide da dieta, etc., então

não preciso de eu próprio me esforçar. Não me é forçoso pensar, quando posso simplesmente pagar; outros empreenderão por

mim essa tarefa aborrecida. Porque a imensa maioria dos homens (...) considera a passagem à maioridade difícil e também

muito perigosa, é que os tutores de boa vontade tomaram a seu cargo a superintendência deles. Depois de, primeiro, terem

embrutecido os seus animais domésticos e evitado cuidadosamente que estas criaturas pacíficas ousassem dar um passo para

fora da carroça em que as encerraram, mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaça, se tentarem andar sozinhas. Ora, este

perigo não é assim tão grande, pois aprenderiam por fim muito bem a andar. Só que um tal exemplo intimida e, em geral, gera

pavor perante todas as tentativas ulteriores.

É, pois, difícil a cada homem desprender-se da menoridade que para ele se tornou quase uma natureza. Até lhe ganhou

amor e é por agora realmente incapaz de se servir do seu próprio entendimento, porque nunca se lhe permitiu uma tal tentativa.

Preceitos e fórmulas, instrumentos mecânicos do uso racional ou, antes, do mau uso dos seus dons naturais, são os grilhões de

uma menoridade perpétua. Mesmo quem deles se soltasse, só daria um salto inseguro sobre o mais pequeno fosso, porque não

2

está habituado a este movimento livre. São, pois, muito poucos apenas os que conseguiram, mediante a transformação do seu

espírito, arrancar-se à menoridade e iniciar então um andamento seguro.

(...)

Mas, para esta ilustração, nada mais se exige do que a liberdade; e, claro está, a mais inofensiva entre tudo o que se

pode chamar liberdade, a saber, a de fazer um uso público da sua razão em todos os elementos. Mas agora ouço gritar de todos

os lados: não raciocines! Diz o oficial: não raciocines mas faz os teus exercícios! Diz o funcionário de Finanças: não

raciocines, paga! E o Clérigo: não raciocines, acredita! (...) Por toda a parte se depara com a restrição da liberdade.

Immanuel Kant, Zum Ewigen Frieden, ein Philosophischer Entururf, etc., (O artigo é de 1784); tr. Port. Artur Morão,

A Paz Perpétua e outros Opúsculos, Lisboa, Ed. 70, 1992, pp. 11 - 13.

Actividade 3

Após a leitura e o comentário feito nas aulas, respondam, através de um texto reflexivo, à seguinte questão:

Após mais de dois séculos, vivemos acaso numa época mais ilustrada (no sentido do texto) do que a época em

que o texto foi escrito? Justifique a sua resposta, partindo da consideração tanto de “prós”, como de “contras”.

Distinção entre a Filosofia e outros ramos da Cultura

Texto 3 – Distinção entre a Filosofia, a Religião e a Ciência

Filosofia, como entenderei a palavra, é algo intermédio entre teologia1 e ciência. Como a teologia, consiste em

especulações sobre matérias inacessíveis até agora ao conhecimento definido, mas como a ciência, apela para a razão de

preferência à autoridade, quer da tradição, quer da revelação. Todo o conhecimento definido – assim o sustento – pertence à

ciência2; todo o dogma, como o que excede o conhecimento definido, pertence à teologia. Mas entre teologia e ciência há uma

terra-sem-dono, exposta ao ataque de ambos os lados: é a filosofia. As questões de maior interesse para espíritos especulativos

raro têm resposta científica, e as respostas confiantes de teólogos já não parecem tão convincentes como nos séculos anteriores.

Estará o mundo dividido em espírito e matéria, e sendo assim, que é espírito e que é matéria? Está a alma sujeita à matéria, ou

tem energias independentes? Tem o universo unidade ou fim? Evolve para algum objectivo? Há realmente leis da natureza, ou

cremos nelas devido ao nosso inato amor pela ordem? É o homem o que parece ao astrónomo, um pequeno conjunto de carvão

impuro e água, a arrastar-se impotente sobre um pequeno planeta sem importância? Ou é o que pensava Hamlet? Será as duas

coisas? Há um tipo nobre e um tipo baixo de vida, ou são todos meramente fúteis? Se um deles é nobre, em que consiste e

como realizá-lo? Deve o bem ser eterno para poder ser apreciado, ou merece procurar-se ainda quando o Universo caminhe

inexoravelmente para a morte? Existe de facto a sabedoria ou não passa de requinte derradeiro da loucura? Não há resposta em

laboratório para tais questões. Pretenderam teologias dar respostas, todas demasiado definidas, o que as torna suspeitas a

espíritos modernos. Estudar essas questões, se não responder-lhes, é a tarefa da filosofia.

Bertrand Russell, History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the

Earliest Times to the Present Day; tr. port. Vieira de Almeida, História da Filosofia Ocidental e sua conexão Política e Social

desde os tempos primitivos até hoje, s/l, Círculo de Leitores (autor. Livr. Horizonte), 1977, 1º vol., pág. 7.

Texto 4 – Distinção entre a Filosofia e as Ciências (quer as empíricas, quer as exactas)

A filosofia é diferente da ciência3 e da matemática. Ao contrário da ciência, não assenta em experimentações, nem na

observação, mas apenas no pensamento. E, ao contrário da matemática, não tem métodos formais de prova. A filosofia faz-se

colocando questões, argumentando, ensaiando ideias e pensando em argumentos possíveis contra elas e procurando saber como

funcionam realmente os nossos conceitos.

A preocupação fundamental da filosofia consiste em questionarmos e compreendermos ideias muito comuns que

usamos todos os dias sem pensarmos nelas. Um historiador pode perguntar o que é que aconteceu em determinado momento do

passado, mas um filósofo perguntará: “O que é o tempo?”. Um matemático pode investigar as relações entre os números, mas

1

Teologia dogmática, entenda-se. Também existe uma teologia filosófica que não é aqui considerada. A teologia aqui referida

é a teologia desenvolvida no seio de uma confissão religiosa (católica, ortodoxa, protestante, judaica, islâmica, etc.), cuja

reflexão é sempre limitada por e desenvolvida a partir de uma revelação, considerada como uma autoridade indiscutível.

2

Esta concepção de Russell é, no mínimo, discutível. Pela sequência posterior do texto, percebe-se que, com esta expressão,

R. quer dizer algo próximo de conhecimento certo (e não somente concreto). Ora, mesmo na época em que a obra foi publicada

(1945), esta concepção já estava mais do que refutada, não só em função da investigação filosófica, mas em função dos

próprios avanços da ciência, uma ciência com uma consciência cada vez maior do seu carácter interpretativo. Talvez não fosse

desajustado, para os nossos objectivos, tentar substituir esta concepção por uma mais adequada às concepções actuais da

ciência: o conhecimento certo deveria ser reservado para a lógica e para a matemática, ao passo que o conhecimento com

algum tipo de referência empírica (mesmo que ainda problemática) pertenceria às restantes ciências – ver texto seguinte.

3

Entenda-se ciência experimental ou com alguma referência à experiência.

3

um filósofo perguntará: “O que é um número?” Um físico perguntará de que são constituídos os átomos ou o que explica a

gravidade, mas um filósofo irá perguntar como podemos saber que existe qualquer coisa fora das nossas mentes. Um psicólogo

pode investigar como é que as crianças aprendem uma linguagem, mas um filósofo perguntará: “Que faz uma palavra significar

qualquer coisa?”. Qualquer pessoa pode perguntar se entrar num cinema sem pagar está errado, mas um filósofo perguntará: “O

que torna uma acção certa ou errada?”.

Não poderíamos viver sem tomarmos como garantidas as ideias de tempo, número, conhecimento, linguagem, certo e

errado, a maior parte do tempo, mas em filosofia investigamos essas mesmas coisas. O objectivo é levar o conhecimento do

Mundo e de nós um pouco mais longe. É óbvio que não é fácil. Quanto mais básicas são as ideias que tentamos investigar,

menos instrumentos temos para nos ajudarem. Não há muitas coisas que possamos assumir como verdadeiras ou tomar como

garantidas. Por isso, a filosofia é uma actividade de certa forma vertiginosa, e poucos dos seus resultados ficam por desafiar por

muito tempo.

Thomas Nagel, Que quer dizer tudo isto, 1995, pp. 8-9.

Actividade 4

Examine, atentamente, os textos 3 e 4, e os textos das páginas 17 e 31 do manual, considere os esquemas

sintetizadores dos textos, e responda à seguinte questão: O que distingue a filosofia das outras áreas da cultura (ciência, religião

e arte)?

O exemplo socrático

Texto 5 – A douta ignorância

Sócrates – É possível que nenhum de nós saiba nada do que é bom e belo, mas, enquanto ele julga saber algo, eu,

como nada sei, nada julgo saber. E nisto parece-me que sou um pouco mais sábio que ele, por não julgar saber as coisas que

não sei. (...)

Por praticarem bem a sua arte, cada um deles [os estadistas, os poetas de vários tipos e os artesãos] julgava ser o mais

sábio noutros importantes assuntos, e essa sua falta ocultava a sua sabedoria de tal modo que perguntei a mim próprio se

preferia ser como sou. E respondi a mim próprio que preferia ser como sou: nem sábio, com a sabedoria deles; nem ignorante,

com a ignorância deles. (...)

É possível que, na realidade, sábio seja o deus, que por este oráculo indica que a sabedoria humana é coisa de pouco

ou nenhum valor. E parece-me que o deus não atribui a sabedoria a Sócrates, mas que se serve do meu nome, fazendo de mim

um exemplo, como se dissesse: «Entre vós, homens, o mais sábio é aquele que, como Sócrates, na verdade, reconhece ser a sua

sabedoria de nenhum valor.»

Platão, Apologia de Sócrates, 21 d, 22 d-e, 23 a-b.

Texto 6 – A maiêutica

Sócrates – A minha arte de parteiro compreende todas as funções que as parteiras satisfazem; mas ela difere da delas

no facto de libertar os homens e não as mulheres e no de vigiar as suas almas em trabalho [de parto] e não os seus corpos. Mas

a principal vantagem da minha arte é que ela torna capaz de discernir com certeza se o espírito do jovem homem concebe uma

quimera ou uma falsidade, ou um fruto real e verdadeiro. Tenho, aliás, mais isto em comum com as parteiras: sou estéril em

matéria de sabedoria. A censura que me fazem, muitas vezes, de interrogar os outros sem jamais me declarar sobre coisa

alguma, é uma censura a que não falta verdade. (...) Não sou, de modo algum, eu próprio sábio e não posso apresentar alguma

descoberta de sabedoria à qual a minha alma haja dado à luz. Mas aqueles que a mim se ligam, mesmo que alguns deles

pareçam, de início, completamente ignorantes, fazem todos, no curso do seu comércio comigo, (...) progressos maravilhosos,

não somente segundo o seu juízo, mas também segundo o de outros. E é claro como o dia que eles jamais aprenderam seja o

que for comigo, e que foram eles próprios que neles encontraram e conceberam muitas belas coisas.

Platão, Teeteto, 150 b-d.

Veja o texto 2 da página 16 do manual.

Actividade 5

Reúnam-se em grupos de três ou quatro alunos. A pergunta para este trabalho é muito simples:

Mereceu Sócrates a sua condenação à morte?

Respondam, tendo em conta que é o próprio Sócrates que se concebe, a si próprio (texto 6), como um modelo da

investigação a que se chamou filosófica. Dizer que Sócrates mereceu a morte devido à sua actividade, é, no fundo, dizer que a

filosofia merece a morte. Para aqueles que já detestem a filosofia, a resposta deve ser óbvia. Para os outros, tenham em atenção

que foi uma democracia mais directa do que a nossa e, ao contrário da nossa, democrática até no domínio judicial, que o

condenou. Não se julgue, ao contrário, que teria melhor sorte numa tirania. Sócrates também teve problemas num curto período

4

de tirania pelo qual Atenas passou poucos anos antes.

Em termos de avaliação, o que importa é a qualidade da construção da justificação. Preocupem-se em dar uma

justificação com cabeça, tronco e membros. É preferível uma justificação simples mas bem ligada, do que um conjunto de

afirmações com razoável interesse mas sem ligação. Se existirem discordâncias no seio do grupo, estas devem ser expostas no

trabalho.

O exemplo cartesiano

Texto 7 – A dúvida

Saber duvidar com intuito crítico não é tão fácil como se pensa; é preciso dizê-lo, há diferença flagrante entre duvidar

e duvidar. Duvida-se por precipitação e por rudeza, por cegueira e por malícia; e, enfim, por fantasia e porque se quer duvidar.

Mas duvida-se também por prudência e por desconfiança, por sabedoria e por penetração de espírito.

Nicolas Malebranche, De la recherche de la verité

Texto 8 – Resumo da dúvida hiperbólica

Desde há muito notara eu que, no tocante aos costumes, é necessário às vezes seguir como se fossem indubitáveis

opiniões que sabemos serem muito incertas, como já atrás foi dito. Mas, porque agora desejava dedicar-me apenas à procura da

verdade, pensei que era forçoso que eu fizesse exactamente o contrário e rejeitasse, como absolutamente falso, tudo aquilo em

que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se, depois disso, não ficaria alguma coisa na minha crença, que fosse

inteiramente indubitável. Assim, porque os nossos sentidos nos enganam algumas vezes, quis supor que não existe coisa

alguma que seja tal como eles a fazem imaginar. E porque há homens que se enganam ao raciocinar, mesmo a propósito dos

mais simples temas da geometria, e neles cometem paralogismos, ao considerar que eu estava sujeito a enganar-me, como

qualquer outro, rejeitei como falsas todas as razões de que anteriormente me servira nas demonstrações. Finalmente,

considerando que todos os pensamentos que temos no estado de vigília nos podem também ocorrer quando dormimos, sem que,

neste caso, algum seja verdadeiro, resolvi supor que todas as coisas que até então tinham entrado no meu espírito não eram

mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos. Mas, logo a seguir, notei que, enquanto assim queria pensar que tudo era

falso, era de todo necessário que eu, que o pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade: Penso; logo, existo, era

tão firme e tão certa que todas as extravagantes suposições dos cépticos não eram capazes de a abalar, julguei que a podia

aceitar, sem escrúpulo, para primeiro princípio da filosofia que procurava.

René Descartes, Discours de la méthode, 4ª parte.

Veja os textos das páginas 25, 28, 29 e 32 do manual.

Texto 9 – Sistematicidade cartesiana

Toda a filosofia é como uma árvore, cujas raízes são formadas pela metafísica, o tronco pela física e os ramos que

saem deste tronco, constituem todas as outras ciências que, ao cabo, se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a

moral, entendendo eu por moral a mais elevada e a mais perfeita, a que, pressupondo inteiro conhecimento das outras ciências,

vem a ser o último grau da sabedoria.

Ora, como não é das raízes nem do tronco das árvores, que se olhem os frutos, mas tão-somente das extremidades dos

ramos, a principal utilidade da filosofia depende, portanto, daquelas partes que são aprendidas em derradeiro lugar.

René Descartes, Lés Príncipes de la Philosophie, Préface

Actividade 6

1.

2.

3.

4.

Respondam às seguintes questões:

Que motivos levaram Descartes a afirmar a necessidade de uma dúvida hiperbólica?

Descrevam as fases por que passa essa dúvida.

Qual o objectivo da dúvida radical? Justifiquem.

Relacionem a imagem cartesiana da árvore com a universalidade filosófica.

A universalidade – Veja os textos das páginas 21 e 38 (1º texto) do manual.

5

A historicidade

Texto 10 – A história como constituinte da filosofia

A relação entre a filosofia e a história da filosofia não coincide com a relação entre a ciência e a história da ciência.

Neste último caso, há duas coisas distintas; a ciência, por uma lado, e, por outro, aquilo que foi a ciência, isto é, a sua história.

São independentes e a ciência pode conhecer-se, cultivar-se e existir à parte da história daquilo que foi. A ciência constrói-se a

partir de um objecto e do saber que num momento se possui acerca dele. Na filosofia, a história é ela mesma; além disso, este

problema põe-se em cada caso segundo a situação histórica e pessoal em que se encontra o filósofo, e esta situação é, por sua

vez, determinada em boa medida pela tradição filosófica em que se colocou: todo o passado histórico está já incluído em cada

acção de filosofar; em terceiro lugar, o filósofo tem de tomar em consideração a totalidade do problema filosófico e, portanto,

da própria filosofia, a partir da sua raiz originária: não pode partir de um estado existente de facto e aceitá-lo. Tem de começar

pelo princípio e, ao mesmo tempo, a partir da situação histórica em que se encontra. Isto é, a filosofia tem que se ver a realizar

integralmente em cada filósofo, não de qualquer maneira, mas de uma forma insubstituível em cada um: tal é-lhes imposto por

toda a filosofia anterior. Portanto, em cada filosofar, insere-se a história inteira da filosofia e sem esta não é inteligível, nem,

sobretudo, poderia existir. E, ao mesmo tempo, a filosofia não tem mais realidade do que a que alcança historicamente em cada

filósofo.

Há, pois, uma relação inseparável entre filosofia e história da filosofia. A filosofia é história, e a sua história pertencelhe essencialmente.

Julián Marias, História da Filosofia

Texto 11 – O problema da evolução filosófica

Contrariamente às ciências, o pensamento filosófico não parece progredir. Sabemos com certeza mais do que um

Hipócrates, mas não podemos pretender ter ultrapassado Platão. Apenas a sua bagagem científica é inferior à nossa. Mal o

alcançámos no que diz respeito à pesquisa filosófica.

Karl Jaspers, Iniciação filosófica

Texto 12 – Embora a filosofia diminua o nosso sentimento de certeza no que diz respeito ao que as coisas são,

aumenta em muitíssimo o conhecimento a respeito do que as coisas podem ser. (B. Russell, op.cit.)

Veja, também, os textos das páginas 35 e 39 do manual.

Actividade 7

Respondam às seguintes questões (tenham em consideração o ponto 1.5.3. dos apontamentos):

1.

2.

3.

Distingam a filosofia da ciência relativamente à relação de cada uma com a sua história.

Expliquem os três aspetos salientados no texto 11 da específica historicidade filosófica.

Expliquem se se pode falar de evolução na filosofia e como.

Apontamento complementar com resumo parcial de aulas – Unidade introdutória

1. – O lugar da Filosofia

Quando se intenta indicar um lugar que alguém desconhece, devem-se fornecer indicações relativamente a outros

lugares que essa pessoa possa conhecer que sejam próximos, mas distintos, daquele que se quer indicar, nomeadamente

indicando entre que lugares fica o pretendido (Ex: “Onde fica o Pingo Doce do Barreiro?”, “Sabe onde fica a Quimiparque?”,

“E a UFA?”, “E o Lavradio?”; Caso a resposta seja positiva, a indicação de onde fica o Feira Nova torna-se muito fácil.). Essa

identificação é, porém, ainda incompleta (não basta dizer “a seguir de”, “antes de “, a não ser que nada mais haja entre dois

lugares) mas permite a aproximação ao lugar pretendido.

Em vez desta gradual aproximação ao lugar da área em causa, a generalidade das disciplinas define simplesmente o

seu domínio, através, sobretudo, do objecto de estudo. A este propósito, tem-se sublinhado o carácter excepcional da Filosofia

que até da sua simples definição faz um problema filosófico. Na verdade, não é assim tão excepcional que a definição de uma

área seja um problema de difícil resolução. Acontece é que tais definições são, normalmente, um problema da filosofia e não

das áreas em causa. Além disso, as outras disciplinas do sistema de ensino não se apresentam com a mesma generalidade que a

filosofia. Não é leccionada nenhuma disciplina de ciência em geral, mas de matemática, física, história, etc.. Não é leccionada

uma disciplina de arte em geral, mas de literatura de uma língua, de artes visuais, de educação musical, etc..Não é leccionada

sequer uma disciplina de religião, mas de religião e moral católica, evangélica, etc.. Quando se tenta definir ciência em geral,

arte em geral ou religião em geral, os problemas são tão grandes ou maiores do que o da definição da filosofia. Também não

6

haveriam grandes problemas de definição se, em vez da filosofia em geral, se leccionassem disciplinas filosóficas como a

gnosiologia, a ontologia, a ética, a estética, a hermenêutica, etc.; ou correntes filosóficas como o racionalismo, o materialismo

dialéctico, o idealismo, o nominalismo, o existencialismo, etc.. As áreas mais vastas da cultura são difíceis de definir

exactamente na medida da dificuldade de encontrar algo que unifique toda a diversidade da área. Daí que, nestes âmbitos, seja

necessária uma reflexão algo demorada e não um mero juízo imediato, tentando identificar o que cada área tem de próprio, que

é comum a toda a área e que a distingue das outras. E daí, também, que seja necessário o confronto com essas outras áreas.

O principal obstáculo na compreensão desta nova disciplina, não reside, porém, na sua diferença relativamente a

outras áreas da cultura. Qualquer outra área da cultura permitiria um acesso fácil às diferenças desta disciplina. O principal

obstáculo reside no facto da compreensão e reflexão filosóficas serem o que há de mais distante possível da mentalidade

comum. Em geral, aquilo que caracteriza o que é usual chamar de senso comum opõe-se a todas as áreas de criação de cultura

e não só à filosofia. Porém, a oposição entre senso comum e filosofia é tão radical que, fazendo uma listagem das

características do senso comum e dispondo ao lado as características opostas, teríamos uma caracterização admissível da

filosofia (ver final de 1.1.). Em muitos casos, essas características não seriam apenas da filosofia, mas todas poderiam ser-lhe

atribuídas. Esta oposição é a principal razão para a dificuldade de introduzir esta disciplina junto dos alunos do ensino geral.

Para a maior parte dos alunos, a filosofia surge como um contra-senso exactamente na medida da sua oposição à mentalidade

comum. Mas será que tal senso comum é que é o portador do bom senso para poder decidir o que é sensato ou não? 4

1. 1. – Caracterização do senso comum (não dispensa a interpretação dos textos)

Identificam-se, logo no texto 1 aqui apresentado, explícita ou implicitamente, através de exemplos acessíveis, algumas

das características mais evidentes da mentalidade comum. A sua crença na experiência sensível, mesmo que em contradição

com o que afirma, o imediatismo das suas respostas, o seu dogmatismo, sobretudo revelado pela recusa de pôr qualquer

problema relativamente às suas próprias respostas, são características óbvias da mentalidade comum de qualquer época e de

qualquer lugar. Porém, o texto 1 não revela nada quanto às razões que originam tal conjunto tão generalizado de atitudes. O

que é que explica que, na humanidade de qualquer época ou lugar, a mentalidade comum, por muito diferentes que sejam

costumes ou crenças, tenha porém sempre estas características gerais? O texto 2, desde o início, tem como objectivo a

identificação das razões que dão origem àquilo a que o autor chama menoridade intelectual. Tais razões são, segundo o autor,

o que de mais comum se pode encontrar na humanidade: o comodismo e a covardia.

É cómodo não pensar por si mesmo, não assumir a responsabilidade pelo seu pensamento, não ter que se justificar,

não ter que procurar respostas, não ter que se esforçar. Mas, porventura, o medo é, ainda, mais decisivo para a atitude de

dependência intelectual no texto descrita: o medo de cada qual poder ser levado, pelo pensamento, a conclusões que mereçam o

repúdio dos grupos sociais em que se insere; o medo de ter de se confrontar consigo mesmo, de ficar sem resposta para as

questões decisivas, de ter de se confrontar com a sua mortalidade no seio de uma realidade infinitamente esmagadora, de ter de

se confrontar com a sua falta de liberdade no seio da determinação causal do mundo, ou com a sua condenação à liberdade,

tornando-o inteiramente responsável por cada acção; o medo de ficar entregue a si mesmo. A perspectiva da angústia das

questões que se multiplicam em questões é, porventura, a melhor das razões para a atitude de dependência intelectual.

Com o peso do prazer (do comodismo) e do medo do seu lado, é natural que seja muito difícil convencer alguém a

abandonar a menoridade intelectual. Como se não chegassem as naturais propensões do medo e do desejo de prazer, em todas

as épocas há sempre aqueles que tentam convencer os outros das virtudes de tal atitude. As razões desses são óbvias: mantendo

na sua dependência os outros, ganha-se poder e, desse poder, eventualmente, outros proveitos. Na nossa época e na nossa

sociedade, não será tanto da religião ou do despotismo estatal que virá a exigência de que não se pense por si mesmo. Porém, a

exigência é ainda mais efectivamente transmitida, não tanto exigindo obediência, mas prometendo prazer, estimulando as

próprias tendências naturais ao comodismo. Na nossa sociedade de consumo, isso é especialmente óbvio nas mensagens

publicitárias. Também estas exigem que não se pense, às vezes explicitamente, até porque quanto mais se pensar, tanto maior é

a probabilidade de escolha de outros produtos que não o publicitado. O padrão publicitário tornou-se, aliás, tão preponderante

que acaba por ser reproduzido, de bom gosto ou a contra-gosto, na política, na religião e até na educação. Em todo o lado,

procura-se, cada vez mais, a adesão emocional e, cada vez menos, a decisão pessoal fundada na reflexão ponderada.

Nesta anulação do pensamento e da vontade próprias, cada qual reduz-se ao já dado e nada cria de novo. Reduz-se

ao presente e, por isso, torna-se escravo da tradição. Mesmo quando tenta ser moderno, mais não é, inconscientemente (até

porque não conhece o passado), do que uma marioneta do que lhe determinou o passado. A esta redução ao já dado, ao

presente (inclusive, à moda), se deve a falta de sentido histórico do senso comum. Reduzido ao imediato, ao entretenimento

presente, às questões mais próximas do quotidiano, ao particular e ao singular aqui e agora dados, é compreensível que a

mentalidade comum tome o histórico e o produto da sua cultura como sendo eterno e universal.

Não deixa de ser surpreendente que mesmo numa sociedade aberta e em constante mudança como a nossa, ainda se

continuem a ouvir respostas do tipo “sempre foi assim”. Quanto mais não seja, isso mostra que o sentido desse tipo de

respostas, numa época em que tudo está constantemente a deixar de “ser assim”, em que as outras culturas são constantemente

referenciadas nos meios de comunicação social e em que a pluralidade de opiniões e de costumes parece ser irreversível, não

implica nenhuma crença na verdade da resposta, mas simplesmente o desejo de se livrar de ter que dar justificações. Nesse

sentido, tem a mesma natureza de outras respostas dogmáticas como “é assim que toda a gente faz” ou “é o que se diz”.

Remetente para uma suposta “gente”, assim como para uma suposta “tradição”, a “gente” não só se livra de ter que dar

justificações, como fica segura de que essas convicções não serão postas em causa – pois como é que se pode ir pedir contas a

essa autoridade, a essa “gente” sem rosto que é todos e ninguém?

4

Ver texto da página 28 do manual (texto 2, linhas 7 e 8). Porém, não existe a expressão “do ser humano” no original.

7

Finalmente, é importante que não se confunda o senso comum com uma classe de pessoas. Mesmo os maiores vultos

da cultura poderiam ter atitudes de senso comum fora da sua área criativa (ou, até, nessa área, antes ou depois do seu período

criativo). Muitas vezes, a cultura institucionalizada é tão mecânica na repetição do já dado quanto a chamada cultura popular

dos provérbios e ditados: é, aliás, a isso que se chama academismo. Por outro lado, pode haver quem, sem cultura formal,

mostre maior maioridade intelectual que a generalidade dos “doutores”. É, por fim, difícil imaginar alguém tão subserviente

que, ao menos uma vez na vida, não ponha questões que ultrapassem e extravasem o que lhe foi transmitido pelo seu meio

social. O senso comum é algo disponível para todos e superável por todos – o que não implica que se possa confundir, como

parecem afirmar certos autores, com a filosofia ou a ciência. Para se fazer verdadeira filosofia, tal e qual como verdadeira arte

ou verdadeira ciência, é necessário ultrapassar o nível do senso comum.

Resumo das características do senso comum em confronto com as da filosofia, segundo a análise feita nas aulas

Senso comum

Dogmatismo

Crença na experiência sensível

Imediatismo

Discurso contraditório ou incoerente

Menoridade intelectual

Comodismo (preguiça intelectual)

Redução ao presente (como se fosse eterno); falta de

sentido histórico – Redução ao já dado

Redução ao particular

Redução ao quotidiano (“o homem prático”)

Emotivismo

Filosofia

Crítica

Dúvida relativamente à fidedignidade da experiência

Reflexão

Sistematicidade

Autonomia

Radicalidade

Historicidade

Universalidade

Contemplação teórica (distanciamento do concreto e utilitário)

Racionalidade

Resta uma questão: porque devem as pessoas (se é que devem) ultrapassar o nível do senso comum? Porque razão

alguém deve trocar uma posição cómoda e confortável, por uma outra incómoda e inquietante? Ao sistema educativo laico não

deve caber fazer profissões de fé, mas simplesmente fornecer possibilidades e oportunidades que as pessoas aproveitem se

assim o quiserem. Quem queira se manter escravo, até à morte, de consciências alheias, que o faça. Quem queira se reduzir ao

imediato aqui e agora, distraindo-se, ao longo da vida, com entretenimentos sucessivos, sem nunca jamais pôr sequer questões

relativas ao sentido da sua vida, é com ele. Quem queira passar ao lado da realidade, considerando-a já dada e sem mistério

algum a resolver, sem nada que investigar ou sem nada que mereça atenção, faça favor. Quem quiser ser menos, podendo ser

mais, sê-lo-á de qualquer forma. A filosofia não terá qualquer sentido ou utilidade para quem assim queira. Mas, à partida, não

se sabe quem assim vai querer e a filosofia existe no sistema educativo para todos aqueles que possam vir a querer pensar por si

próprios tudo quanto há para pensar. Todos podem pensar. Por isso, tanto quanto podem escravizar o seu pensamento, também

podem tornar-se intelectualmente autónomos, cidadãos plenamente conscientes, numa palavra, pessoas5 e não simples gente.

Com as atitudes do senso comum, o homem nada teria evoluído, não teria sequer chegado a ser homem, porque o

senso comum rejeita a criação e a inovação, segue o que lhe é dado com completo servilismo, temendo, acima de tudo, a

possibilidade de ficar de fora dos grupos sociais em que se integra. E, no entanto, há que admitir a possibilidade de ele até ter

alguma razão: talvez fosse melhor nunca termos saído das árvores, talvez fosse melhor nunca termos desenvolvido instrumentos

e técnicas, talvez fosse melhor nunca termos desenvolvido escrita e leitura, talvez fosse melhor nunca nos termos interrogado e

pensado, talvez fosse melhor não nos termos tornado pessoas.

1. 2. – Será mais fácil definir a ciência?

A questão: “O que faz de uma ciência, uma ciência?” é de muito difícil resposta. Se se toma como referência a certeza

absoluta (a exactidão), só a matemática e a lógica resistem ao critério. Se se toma como referência o método experimental, não

só se exclui a matemática e a lógica, mas também a maior parte das investigações das ciências sociais e humanas e, ainda, uma

pequena parte das investigações das ciências naturais (a física teórica especulativa, os estudos sobre comportamento animal

com métodos importados das ciências humanas, etc.). Se se toma como referência um critério mais geral como, por exemplo,

ter, pelo menos, um objecto e método próprios, então não se consegue explicar porque é que se consideram umas disciplinas

científicas e outras não. Também a astrologia, a quiromancia, a cartomancia, etc., têm objectos próprios e métodos próprios, e

são, academicamente, consideradas pseudociências. As disciplinas filosóficas também têm objectos e métodos próprios e já não

são consideradas ciências pela denominada comunidade científica. Com a teologia dogmática passa-se o mesmo.

Mesmo adoptando critérios intermédios, não se consegue resolver o problema. Ter um maior grau de probabilidade é

discutível quando em muitas ciências coexistem teorias contraditórias entre si, tal e qual como na filosofia. Ter alguma

referência à experiência, não só exclui a matemática e a lógica, como inclui as denominadas pseudociências. E por aí adiante...

Por outro lado, o que é considerado ciência difere de época para época. Até ao final do século XVII (e mesmo depois,

para muitos), não havia distinção entre ciência e filosofia. No Renascimento, não havia grande problema em considerar a

astrologia, a alquimia ou, até mesmo, a magia como científicas. Na Idade Média, a teologia dogmática era considerada a

ciência primeira. Em meados do século XIX, ninguém consideraria como científicas a maior parte das investigações feitas

actualmente pelas ciências sociais e humanas.

5

Segundo a definição de Boécio (480-524), pessoa é a “substância individual de natureza racional”.

8

A verdade é que a decisão do que é ciência e do que não é ciência, depende de tantos factores (alguns dos quais

dogmáticos, relativistas, discricionários, etc.) que, em termos racionais, ou não se responde à questão, ou se admite tudo, ou se

exclui parte das ciências consagradas ou das investigações ou áreas de investigação nelas incluídas.

1. 3. – Distinção entre a filosofia e outros ramos da cultura

A distinção em seguida apresentada é uma entre muitas possíveis e está limitada à situação actual. De facto,

relativamente à ciência, por exemplo, a filosofia incluiu, durante a maior parte da sua história, as ciências que hoje dela se

distinguem, com excepção da matemática. A própria filosofia foi, desde a sua origem, o projecto da ciência (embora possa ser

discutível se foi só isso). Porém, a pretensão da filosofia, da Antiguidade até à Idade Moderna, de estudar tudo, foi sendo

abandonada à medida que as diversas ciências ganhavam a sua autonomia.

Significa isto que a delimitação do que seja a filosofia muda, historicamente, tal como vimos em 1.2. com a ciência?

Sim e não. É verdade que a filosofia mudou ao longo do tempo, não só por causa da emancipação das ciências, mas também em

muitos outros aspectos que, parcialmente, poderemos ver mais adiante. Porém, o núcleo essencial da filosofia, apesar das

mudanças e da eventual evolução dos problemas, manteve-se o mesmo: o dos problemas que não podem ser respondidos a

nível da experiência sensível. As questões acerca do ser, do conhecimento, do bem ou do belo, de Deus, do sentido, do fim

último do mundo e do homem, etc., não podem ser objecto do método experimental ou de um qualquer método de investigação

empírica. Além disso, apesar de ter deixado de estudar tudo, não deixou de estudar o todo que sempre foi a sua preocupação

essencial. E o todo pode ser estudado sem ter que estudar tudo. Podemos dizer que uma série numérica é infinita, sem ter que

contar os seus números todos (o que seria, aliás, impossível). Ora, é esse núcleo essencial que permite que se fale, a par da sua

historicidade, da filosofia perene, a filosofia das questões eternas.

A filosofia actual restringe-se às questões que não podem ser respondidas a nível da experiência sensível e tal fornece,

de imediato, um critério de discriminação relativamente quer às ciências naturais, quer às ciências sociais e humanas, quer

mesmo relativamente às chamadas pseudociências: todas essas áreas se referem à experiência sensível no âmbito das suas

investigações, usem ou não o método experimental, próprio, sobretudo, das ciências naturais. Porém, a mesma distinção

poderia ser feita entre essas ciências e a matemática. É necessário, pois, um critério de discriminação diferente entre a filosofia

e a matemática, pois ambas são disciplinas racionais puras, quer dizer, que não recorrem à experiência sensível. Não é preciso

conhecer muito bem a filosofia para constatar que ela, por muito que o quisesse, nunca atingiu o nível de certeza próprio da

matemática: a exactidão. É verdade, por outro lado, que mais nenhuma ciência que não seja a lógica, atingiu tal nível de

certeza, até porque a dependência das outras ciências da experiência, tal como lhes fornece os dados e permite os testes, limitalhes a certeza possível. Porém, as distinções feitas já nos permitem dizerem que é que a filosofia é diferente da matemática, por

um lado, e das outras ciências, por outro.

Outras referências poderiam ser dadas para produzir uma melhor indicação do lugar da filosofia. Tal e qual como as

ciências, a filosofia restringe-se a uma abordagem racional dos problemas, ao passo que as religiões, ao menos as ocidentais, e

as respectivas teologias (judaica, cristã e islâmica), dependem da fé que é, fundamentalmente, um acto de vontade e não de

razão. Muito embora muitos sejam os objectos comuns à filosofia e à religião, o ponto de partida da sua abordagem é

divergente. Também relativamente à arte se poderá fazer uma distinção análoga. Tal e qual como a ciência e a religião, a

filosofia busca a verdade, busca saber o que é e como é a realidade. Se bem que um artista também possa buscar a verdade

através da sua arte, esta não é uma exigência incontornável para um artista. Um artista não é, por princípio, criticável por não

buscar a verdade. A criação artística busca, antes de mais, criar obras que afectem o espectador, o ouvinte, etc., com o deleite,

prazer ou sentimento provocados pela sua beleza, sublimidade, expressividade, etc.. Não tem que corresponder a qualquer

realidade, nem mesmo à da imaginação do artista: a obra vale por si, independentemente do que o artista pensasse ou

imaginasse.

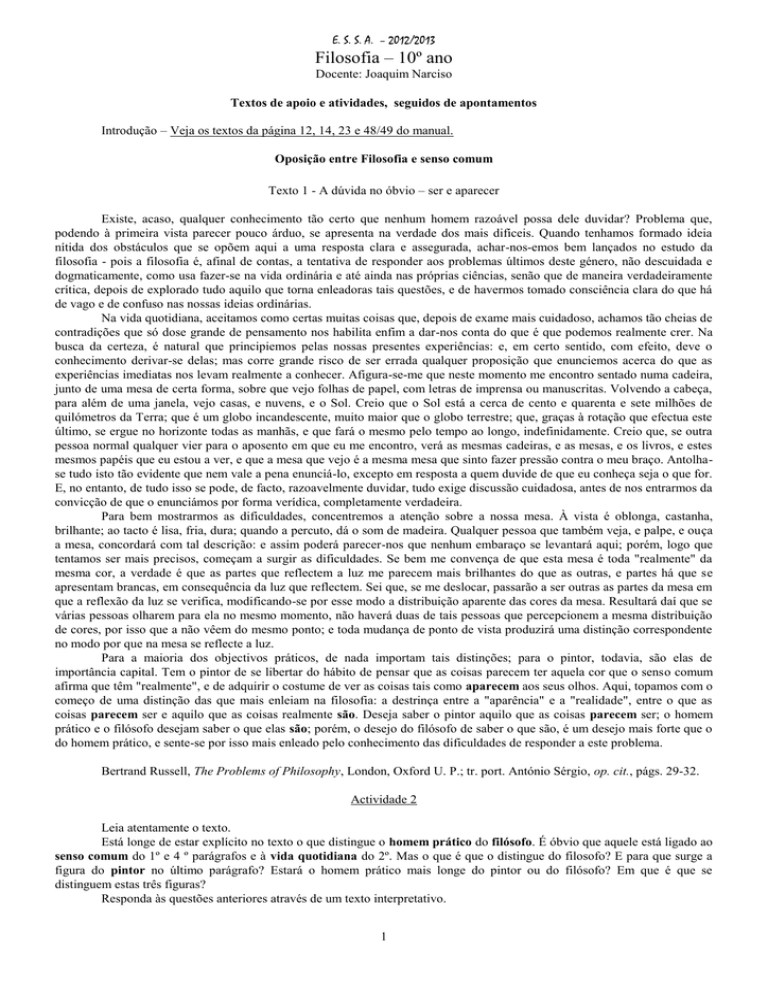

Através destas distinções mínimas, pode-se construir o seguinte esquema:

Filosofia

Religião (ocidental)

matemática

dependência só da razão

e não da fé

falta de

exactidão

Distingue-se da ...

ciência natural

ciência social e humana

Por

ausência de recurso ao

falta de referência à

método experimental

experiência sensível

arte

busca da verdade e não do

efeito emocional

De alguma forma, a filosofia pode ser assim indicada por aproximação, embora de forma algo negativa, mais pelo que

não é do que pelo que é. Se queremos uma indicação mais precisa, teremos que acrescentar mais alguma coisa.

O texto 4 ajuda-nos a perceber melhor a distinção entre a filosofia e outras áreas, sobretudo a matemática e as outras

ciências. Após uma distinção diferente mas análoga à já aqui feita, o autor compara as questões da filosofia e as questões,

sobretudo, das ciências. Duas conclusões centrais se podem extrair deste segundo parágrafo do texto. Mesmo tratando os

mesmos âmbitos, as questões da filosofia divergem das da ciência e de outras áreas. Em primeiro lugar, são questões mais

radicais, questões cuja resposta já está suposta nas outras questões, mesmo que não se saiba essa resposta. Em segundo lugar,

são questões mais gerais, questões que englobam as questões que são respondidas por outras áreas.

Daqui é já possível tirar outras conclusões: 1 – Embora as ciências sejam também universais (estabelecem leis

universais, produzem teorias), a universalidade da filosofia é maior. Relativamente à filosofia, as ciências são particulares

visto estudarem partes do todo que é estudado pela filosofia. 2 – Embora as ciências busquem investigar cada vez mais longe e

9

mais ao pormenor, não estudam, em geral, as questões que estão na sua própria base. Essas questões são do âmbito da filosofia,

exactamente porque o âmbito da filosofia é o das raízes de todas as questões. Daí falar-se da radicalidade da filosofia. A

distinção que aqui é feita é, aliás, válida também para a religião e para a arte. Basta ver que a questão “o que é a ciência?” não

é uma questão científica, que a questão “o que é a religião?” não é uma questão religiosa e que a questão “o que é a arte?” não

é uma questão artística. Essas questões são filosóficas, aliás como todas as questões que estão na base das diversas áreas – a

própria questão “o que é a filosofia?” é uma questão filosófica.

Restringindo, de novo, à ciência a questão, muitas vezes as pessoas das ciências se vangloriam da maior certeza destas

relativamente à filosofia (o que, em muitos casos, sobretudo nas ciências sociais e humanas, até nem é verdade), mas essa

certeza é conseguida à custa das ciências deixarem de responder às questões que estão na sua própria base. A maior certeza das

ciências é conseguida à custa da incerteza da filosofia. E podemos mesmo perguntar se essa maior certeza que dá brilho e fama

ao edifício das ciências, é, de facto, assim tão certa, se, afinal, o imponente edifício está construído sobre as areias movediças

da filosofia.

1. 4. – A questão da definição da filosofia

Não é difícil encontrar definições da filosofia. O que é difícil ou mesmo impossível é encontrar uma definição

consensual. Aqui se tem encontrado pretexto, inclusivamente, para mais uma desqualificação da filosofia, por ser uma

disciplina que nem sabe ao certo o que é ou de que trata. Porém, o que seria de admirar, seria a existência de uma definição

consensual. Já vimos antes ( 1.) que as grandes áreas da cultura são difíceis de definir exactamente por causa da sua vastidão.

Termos de grande generalidade são sempre, aliás, difíceis de definir. O que é o ser ou qual o sentido do sentido, são questões

de difícil resposta, devido à própria generalidade dos termos envolvidos. O facto de não se conseguir definir o termo filosofia

de forma consensual não tem, afinal, nada de especial.

Já em 1. vimos que se estudássemos as disciplinas da filosofia como se estudam as das ciências ou das artes, nenhum

problema muito complexo de definição se colocaria em tais disciplinas. Resultará disto que os alunos não deveriam ter

filosofia, mas epistemologia, filosofia social e política, filosofia da linguagem ou estética, conforme, por exemplo, os diversos

agrupamentos? Muito embora haja quem tal defenda, a própria natureza da filosofia surge aqui como argumento favorável à

disciplina genérica, ao menos para a formação inicial na mesma. Ao contrário das outras áreas, cuja diversidade é constituinte –

ou seja, ninguém é, hoje, cientista em geral, nem artista em geral, nem religioso em geral, mas biólogo, músico ou católico – a

filosofia possui, por natureza, uma unidade ímpar que advém da própria forma global, radical e sistemática de abordagem dos

seus objectos. Um grande filósofo nunca é apenas epistemólogo, antropólogo, filósofo do direito ou filósofo da religião. As

diferentes áreas integram-se, articuladamente, no todo da sua obra, não sendo possível tratar, coerentemente, uma parte

derivada da sua obra, sem ter conhecimento das outras, sobretudo daquelas que têm um papel fundamentador. Iniciar o estudo

filosófico por uma disciplina específica seria necessariamente redutor e não cumpriria o papel formativo que a disciplina deve

ter no ensino secundário.

1. 5. – A especificidade da filosofia

Visto não ser provável uma definição consensual da filosofia, como dizer, de forma não redutora, o que é a filosofia?

Provavelmente, não é possível de todo. Pode-se, porém, tentar fazer uma aproximação à natureza da filosofia que não se reduza

a uma simples definição. As quatro alíneas do manual (páginas 32 a 36) não são tanto características específicas (o que seria

muito discutível: só a filosofia é uma realidade histórica? só a filosofia é universal?), mas antes diversas oportunidades de

reflectirmos acerca daquilo que constitui a especificidade da filosofia.

A abordagem já feita com base no texto 4, fez sublinhar dois aspectos da especificidade filosófica que se podem agora

desenvolver: a radicalidade e a universalidade. Na perspectiva do docente, tais aspectos configuram-se mais especificamente na

crítica radical e no espírito de sistema característicos da filosofia.

O termo crítica ganhou, na filosofia dos últimos séculos, um sentido mais preciso que o que geralmente tem, de mera

apreciação. Nele está presente uma afirmação muito especial do imperativo da autonomia do sujeito pensante. Não se trata

apenas de pensar por si próprio algo, no sentido de produzir uma opinião própria. Trata-se de ter a certeza de que aquilo que se

pensa é de facto pensado por si próprio, quer dizer, que não é fruto de meras influências exteriores não pensadas. Tal só é

possível se tudo o que se pensa for objecto de inquisição cerrada, de forma a que aquilo que se conclua, seja concluído por

exclusivo assentimento da razão própria. A crítica radical acaba por ser a verdadeira realização da autonomia racional, do

pensar por si próprio, utilizando como “método” a dúvida e, mais precisamente a dúvida radical. O objectivo não é tudo

destruir através da dúvida, mas encontrar algo que resista a toda e qualquer dúvida e a que a razão possa dar assentimento,

podendo servir de fundamento para um pensamento verdadeiramente próprio. Porém, há que admitir que se trata de um

procedimento tendencialmente céptico que, à partida, não traz consigo nenhuma garantia de que não cairá no cepticismo. O

cepticismo é uma possibilidade muito natural da filosofia e não faltaram filósofos que nele caíssem de forma mais ou menos

radical. Não sendo desejo da filosofia, pela sua própria natureza, a impossibilidade de conhecimento e verdade, se não se aceita

outra autoridade que não a da razão (se não se aceita, por exemplo, a simples fé), há que admitir tal possibilidade.

O outro aspecto que com este se conjuga para caracterizar a filosofia, o espírito de sistema, é bem mais discutível. Em

primeiro lugar, se se cai no cepticismo, nenhum sistema daí pode resultar. Em segundo lugar, muitos foram os filósofos que não

apresentaram as suas teorias de forma sistemática. Em terceiro lugar, existiram mesmo filósofos que se opuseram ao espírito de

sistema. De qualquer forma, é possível que, em sentido absoluto, não seja possível um verdadeiro sistema. As exigências de um

10

sistema, em metalógica – que ele seja independente (decidível), consistente e completo – são, porventura, irrealizáveis. A

questão, porém, é se toda a filosofia não procurou, exactamente, realizá-lo, se ela não é, por essência, o projecto de sistema.

O próprio objectivo da crítica radical, a busca de fundamentos absolutos, já mostra esta tendência para o sistema, caiase ou não no cepticismo. A perspectiva global sob a qual a filosofia encara os seus objectos, só se poderia satisfazer com a

completude do sistema. A própria autonomia racional só se realizaria completamente no sistema. Kant, ao expressar de forma

mais completa relativamente ao texto 2, as máximas da autonomia do entendimento, mostra bem isso. De acordo com ele, a

exigência da autonomia racional já vista no texto 2, só se expressa completamente nas três seguintes máximas: 1. Pensar por si;

2. Pensar no lugar de todo o outro; 3. Pensar sempre de acordo consigo próprio (Ver o texto das páginas 38 e 39 do manual).

É fácil ver como tais máximas se ligam, de forma muito lata, às características do sistema: independência, completude e

consistência. Mesmo que a maior parte da filosofia não seja sistemática, nela existe, por natureza, a tendência para o sistema.

As próprias críticas ao espírito de sistema são críticas à artificialidade do sistema, devido à alegada impossibilidade de realizar

verdadeiramente o sistema em correspondência com a realidade. Se, para tais autores, houvesse tal possibilidade, não se vê

porque a rejeitariam. Trata-se, pois, de uma manifestação de incapacidade, análoga à queda no cepticismo.

1. 5. 1. – O exemplo socrático (autonomia, radicalidade)

Sócrates viveu entre 470 e 399 a. C.. Nasceu e morreu na cidade-estado de Atenas que, durante a maior parte da sua

vida, era governada por um regime de democracia directa (embora dela estivessem excluídos os escravos e as mulheres). Não

dando crédito à lenda que atribui a palavra a Pitágoras, Sócrates terá sido o primeiro a utilizar o termo filosofia. Com ela,

pretenderia assumir uma atitude contrária, a dois títulos diversos, à dos sofistas.

Quem eram estes sofistas? O movimento sofístico surge, na Grécia, no sec. V a. C., respondendo às novas exigências

da política da época, marcada, mesmo em regime não democráticos, pela ascensão das classes populares. Ao novo político não

bastavam as artes da guerra e as artes de intriga de corte. Era necessário, agora, convencer e persuadir as massas populares.

Para tal, era necessária uma nova educação, ancorada no uso da linguagem, na argumentação, na retórica, na erística. Em

resposta a tais necessidades, surgem os sofistas que, no fundamental, se podem considerar professores de demagogia (condução

do povo). Recorrendo a um saber de tipo enciclopédico, orgulhavam-se de, através de recursos dialécticos e retóricos, poderem

transformar qualquer posição fraca em forte e, para legitimar tal actividade, defendiam teses relativistas ou cépticas. Tal era o

que um político democrático precisava: para vencer, mesmo que a razão ou a verdade não estivessem do seu lado, haveria que

ter recursos para convencer o povo a apoiá-lo e a segui-lo. O objectivo dos sofistas e dos seus alunos não era conhecer a

verdade, mas, simplesmente, obter o sucesso político.

Contrariamente aos sofistas que se faziam pagar pelos seus saberes, Sócrates afirmava que, ao certo, nada sabia.

Contrariamente aos sofistas que haviam desistido de buscar a verdade, afirmando-a, convenientemente, relativa, Sócrates,

mesmo desconhecendo-a, via o sentido principal da sua actividade na busca da verdade. A palavra filosofia (amor ao saber)

expressa esta dupla atitude contrária aos sofistas: a do reconhecimento da ignorância e a da busca do saber.

Sócrates constitui, sem dúvida, o modelo por excelência do filosofar, para toda a filosofia. E, no entanto, não só não

escreveu qualquer obra, como é difícil atribuir-lhe qualquer teoria. Porque é, então, tão importante para a filosofia? Porque se

constituiu como modelo de radicalidade e autonomia filosóficas. Se, aliás, tivesse defendido qualquer teoria específica,

dificilmente poderia ter o papel que teve para a filosofia, pois sujeitar-se-ia, imediatamente, às refutações e contraposições que

sempre surgem relativamente às teorias filosóficas.

O próprio Sócrates quis ter este papel para a filosofia. Sócrates comparava a sua actividade com a da mãe que era

parteira, considerando que o seu papel não era o de fecundar ou o de gerar “filhos”, mas sim, tal como a mãe ajudava nos

partos corporais, o de ajudar aos partos espirituais dos outros. Aquilo que a mãe fazia a nível dos corpos, nas mulheres, fazia-o

ele a nível do espírito, nos homens. Esta actividade (a maiêutica – arte da parteira) assumida por Sócrates à parte da construção

de doutrinas filosóficas, tornou-se para os filósofos posteriores, o modelo da crítica filosófica necessária à própria construção

de teorias verdadeiramente racionais, quer dizer, teorias que não obedeçam a outra autoridade que não a da razão própria. Para

que uma teoria se possa considerar verdadeiramente racional, não se pode furtar a qualquer dúvida que a razão lhe possa pôr,

deve ser capaz de resistir à inquisição da razão.

Ilustrativa da vida e actividade socráticas, é a história relativa à resposta do oráculo de Delfos à pergunta: “qual o mais

sábio dos homens?”. Contrariamente às usuais respostas enigmáticas do oráculo, desta vez a resposta não podia ser mais

directa: “ninguém é mais sábio que Sócrates”. Porém, o teor da resposta acabava por fornecer um enigma que havia que

deslindar, pois Sócrates era conhecido por reconhecer nada saber. Sócrates assumiu a tarefa de deslindar o enigma,

nomeadamente identificando o saber dos vários homens reconhecidos como sábios e confrontando o oráculo com tal saber, de

forma a que este o esclarecesse acerca da resposta. Nunca chegou a ter que se dirigir ao oráculo. Porquê? Sócrates dirigiu-se

aos estadistas, aos sofistas, aos poetas, aos artesãos, a todos aqueles que eram reconhecidos por algum saber. Em nenhum

encontrou algum saber, nem o que eles julgavam possuir, nem o que os outros lhes reconheciam.

O método socrático era relativamente simples. Como ignorante assumido, colocava-se na humilde posição de aprendiz

que rogava por ensinamentos do sábio mestre. Frente a tal atitude, o normal era que, com facilidade, o interlocutor, na sua

posição de superioridade, tivesse a generosidade de lhe fornecer parte do seu brilhante saber. Frente a uma questão,

normalmente de teor moral, rapidamente o interlocutor acedia a responder com uma qualquer tese. Aí se iniciava o famoso

procedimento socrático interrogativo, com recurso à não menos famosa ironia. Normalmente, elogiava o interlocutor pela

brilhante resposta, mas, afirmando-se um pouco duro de entendimento, desculpando-se pela sua ignorância ou identificando

qualquer dificuldade de compreensão, acabava por requerer ao interlocutor que melhor o esclarecesse. A partir daí, desenvolvia

uma questionação cerrada que acabava por levar o interlocutor a contradizer-se relativamente à tese inicial. O normal era que aí

houvesse uma reformulação da tese inicial. E, de novo, se iniciava o processo de questionação até à contradição.

11

Invariavelmente, o interlocutor era conduzido a uma situação de aporia (sem saída), onde acabava por reconhecer que afinal

não sabia aquilo que julgava que sabia.

Repetindo estes procedimentos com todos aqueles que, de um ou outro modo, eram considerados sábios, Sócrates

pôde concluir que, afinal, o oráculo tinha razão. De facto, todos os homens pretensamente sábios revelavam-se, por fim,

ignorantes. Apenas julgavam que sabiam, não sabendo sequer que nada sabiam. Não partilhando desta ilusão de saber, Sócrates

acabava por ser mais sábio que eles, porque ao menos detinha um saber, o de que nada sabia. Além disso, o facto de julgarem

saber impedia os homens supostamente sábios de procurarem verdadeiramente o saber, ao passo que a atitude socrática de

douta ignorância acabava por se constituir como a condição de possibilidade de vir a saber, sendo a base, como tal, da filosofia,

da busca da sabedoria. Mostrava-se, assim, que o maior obstáculo à sabedoria é a presunção de saber que se revela absoluta

ignorância, ao passo que o reconhecimento da ignorância, o alcançar o ponto zero da aporia, o espanto de que fala o manual

(págs. 12-15), é a condição da aprendizagem e da busca da verdade.

A metodologia socrática não foi aplicada apenas aos pretensos sábios, mas também a todos os outros que, com

Sócrates, conversavam, nomeadamente os jovens de Atenas. A esses jovens, não só demolia as suas fáceis crenças herdadas da

tradição educativa ateniense, como fornecia, através da questionação sistemática, o modelo da própria investigação a

desenvolver. É natural, pois, que a ordem e o poder atenienses acabassem por se sentir muito incomodados pela actividade

deste homem que levava os seus jovens a porem em causa tudo aquilo que Atenas lhes procurava transmitir. Daí, aliás, a

acusação central dirigida a Sócrates no processo de que foi réu, no final da sua vida: a de corromper a juventude. Corromper,

como? Questionando-os e fazendo-os questionarem-se e questionarem os outros.

O tribunal que julgou Sócrates não era um tribunal tirânico, aristocrático ou oligárquico, era o tribunal mais

democrático que podia existir, com 501 juízes sorteados entre a população ateniense. Tratou-se de um verdadeiro julgamento

do senso comum à filosofia. E o senso comum condenou, na figura de Sócrates, a filosofia à morte. Porquê? Porque fazia

perguntas a mais. Tornou-se claro, a partir daí, que o senso comum não gosta que lhe ponham questões. Longe de ser uma

actividade inocente, pôr questões mostrou-se a actividade mais incómoda que existe.

1. 5. 2. – O exemplo cartesiano (autonomia, radicalidade, universalidade)

Análogo ao exemplo socrático, é o exemplo da dúvida radical cartesiana. Porém, este exemplo (um entre muitos que

podiam ser dados: Cusa, Kant, Husserl, etc.) permite ir um pouco mais além, visto fornecer um exemplo preciso de fundamento

filosófico a partir do qual se constrói não só uma teoria, não só um sistema qualquer, mas uma integral visão do mundo e de

toda a realidade. Este exemplo permite, pois, igualmente, perspectivar a específica universalidade da filosofia.

Na época de René Descartes (1596-1650), vivia-se um período de grande confusão intelectual resultante da crise

científica que vai dar origem à ciência moderna. Após Da Vinci, Copérnico, Tycho Brahe, Galileu e Kepler, o velho modelo de

ciência aristotélico que até aí havia dominado a física, já se encontrava, ao menos para a vanguarda intelectual da época, caído

em desgraça. Porém, ainda não se encontrara um novo modelo de ciência que substituísse o anterior. Além disso, a crise na

física provocava igual crise na metafísica, sobretudo na teoria do conhecimento, pois nesta se encontravam os fundamentos

daquela. Desta forma, todo o modelo de saber transmitido pela tradição desde a baixa Idade Média, encontrava-se posto em

causa, sem que um novo modelo se houvesse ainda configurado. Os pensadores desta época (sec. XVII) têm, em geral, grande

consciência da necessidade de instaurar um novo modelo de ciência, nomeadamente através de um novo método e de novos

critérios de verdade. Mas como saber qual o melhor método? Que critérios de verdade seriam os mais adequados?

O ponto de partida de Descartes revelar-se-ia, na época, o mais profícuo. Atribuiu ele a confusão a que o saber

ocidental havia chegado, ao facto de se terem aceitado como pontos de partida para o conhecimento, fundamentos apenas

verosímeis, prováveis e incertos. Se se queria uma ciência que não acabasse na mesma situação que a do passado, ter-se-iam

que encontrar fundamentos absolutamente certos, de forma a que a ciência fosse edificada de forma segura, sobre alicerces que

fossem capazes de a sustentar.

Mas como se pode ter a certeza absoluta da verdade de seja o que for? Unicamente, se essa eventual verdade for capaz

de resistir a qualquer dúvida, por mais disparatada e exagerada que pareça. Daí que Descartes sujeitasse todas as nossas crenças

básicas a uma dúvida radical, dúvida a que ele chega a chamar hiperbólica, que, por muito pouco razoável que parecesse,

acabaria por garantir a verdade indiscutível daquilo que lhe resistisse – isto, é claro, se houvesse algo que lhe resistisse.

Em primeiro lugar, a um nível ainda pouco radical, Descartes começou por pôr em dúvida a verdade do que é dado

pelos sentidos. Não se tratava tanto de pôr em dúvida aquilo que se sente enquanto, simplesmente, se sente, mas de pôr em

dúvida qualquer juízo que possa ser formado relativamente àquilo a que se refere aquilo que se sente. Se se vê ao fundo um

determinado vulto, tende-se a concluir que se trata de um homem pela configuração do vulto, mas não há qualquer certeza em

tal juízo: pode ser um autómato, um extra-terrestre, uma mulher de características masculinas, uma miragem ou uma

alucinação, etc.. Em todos os juízos empíricos, se poderiam identificar análogas precipitações de juízo.

Em segundo lugar, Descartes questionou-se acerca da certeza da existência de um mundo exterior ao sujeito. A

verdade é que se julga que existe um mundo exterior por causa das sensações, mas as sensações são do sujeito e não de outra

coisa qualquer. Julga-se, usualmente, que, por elas, se revela um mundo exterior porque os conteúdos das sensações parecem

provir de coisas estranhas ao sujeito. É difícil admitir que o sujeito produza o conteúdo das sensações exclusivamente por si,

incluindo mesmo representações desagradáveis que o sujeito, mesmo inconscientemente, não tem quaisquer razões para

desejar. Mas o mesmo acontece nos sonhos – durante o sonho, pode-se julgar que o sonhado, incluindo sonhos deveras

desagradáveis, está a acontecer ao sujeito e não que está a ser produzido por ele. Porém, quando se acorda, conclui-se que,

afinal, todo o sonho mais não era que um produto da imaginação. Ora, se tal pode acontecer durante o sonho, porque não

poderia acontecer na vigília? Aliás, mesmo na vigília, podemos ser vítimas de alucinações. O que garante que toda a

representação não seja uma alucinação? Assim, a existência do mundo exterior está longe de resistir a toda e qualquer dúvida.

12

Em terceiro lugar, Descartes põe em dúvida aqueles que parecem ser os mais certos dos nossos pensamentos, as

operações matemáticas. Este passo é especialmente surpreendente porque Descartes ancorava toda a sua concepção de ciência

nas matemáticas. O raciocínio é similar ao anterior: se qualquer um se pode enganar numa operação matemática,

nomeadamente por distracção, e só se engana porque não se dá conta de que se está a enganar, o que é que pode garantir que

não se engane sempre, que, mesmo quando julga que está a corrigir um erro, apenas esteja a fazer novo erro? Se o nosso

pensamento fosse, matematicamente, infalível, nunca se enganaria. Ou seja, também aqui há matéria para dúvida.

Por fim, dado que foi posto em dúvida tudo quanto podemos sentir ou pensar e a própria existência do mundo exterior

ao sujeito, que restava ainda? A própria existência do sujeito. Mas a própria existência do sujeito está longe de ser necessária,

tempos houve em que não ocorria e nada parece ter em si que não possa não existir. A própria existência do sujeito pode ser

objecto de dúvida. E, caso nada aí se revelasse indubitável, então Descartes teria que acabar por cair no cepticismo. Porém, no

momento em que parecia chegado o ponto zero da certeza, Descartes encontraria o ponto um, o fundamento procurado, algo

que resistia a toda e qualquer dúvida, mesmo a mais disparatada. No momento em que o sujeito duvida da sua própria

existência, ao menos esse acto de duvidar tem que ser alguma coisa. Se esse próprio acto de duvidar não fosse alguma coisa,

então não se estaria a duvidar e nada seria incerto. Se se está a duvidar, ao menos esse duvidar existe. Duvidar é um modo de

pensar e, daí, a célebre frase: “Penso, logo existo”. Esta certeza em nada é limitada por se poder estar a sonhar ou a sofrer uma

alucinação. Por muito que o sujeito se engane, mesmo acerca das verdades matemáticas, não se pode enganar quanto à própria

existência do seu pensamento. Aqui se encontra uma certeza mais básica que qualquer outra e que pode servir de fundamento

seguro para a reedificação do edifício do conhecimento posto em causa pela dúvida radical.

A partir desta simples certeza (o “Penso, logo existo.”), Descartes pretendeu construir todo o sistema de compreensão

da realidade, toda a sua filosofia e ciência. Esta concepção arquitectónica da filosofia é a maior expressão da universalidade da

filosofia. Descartes expressou esta concepção através da imagem de uma árvore que representaria a filosofia – as raízes

representariam a metafísica, o tronco a física e os ramos as disciplinas práticas e produtivas (texto 9). Hoje, a filosofia, após a

separação das ciências, está quase reduzida às raízes desta árvore, mas a dependência das outras disciplinas em relação à

filosofia mantém-se, pois as questões que estão na base dessas outras disciplinas continuam a só poderem ser respondidas pela

filosofia. Dessa separação advém, por outro lado, que se tenha salientado, cada vez mais, a aparente inutilidade da filosofia,

antes atribuída à metafísica (e, por vezes, à própria ciência da natureza). Como salientou Descartes, não é das raízes, nem do

tronco, que se apanham os frutos das árvores. Porém, como existiriam ramos sem raízes e tronco? A utilidade das ciências

práticas e produtivas está dependente da aparente inutilidade da filosofia e das ciências teóricas. É porque não vê esta

dependência que, quem tem tal miopia, acusa as últimas de inutilidade. E com a arrogância típica da ignorância, pode chegar

mesmo a querer extinguir as raízes porque só lhe interessam os frutos...

1. 5. 3. – A historicidade filosófica

Em que sentido se pode considerar a historicidade uma característica filosófica? A história é algo que está presente em

todas as realizações humanas, sejam elas de que tipo for. Poder-se-á falar de uma maior importância da história na filosofia, no

mesmo sentido em que se fala de uma maior universalidade? Ou existirá um sentido global e peculiar na sua história, distinto

do de outras histórias? Como se caracteriza a específica historicidade filosófica?

O texto 10 intenta colocar a questão da específica historicidade da filosofia. Pela distinção entre filosofia e ciência (e

as suas respectivas histórias), o autor salienta a bem diferente relação da filosofia com a sua história. Os dois primeiros

aspectos não são muito diferentes dos de qualquer outra actividade. O filósofo é sempre filho da sua época e a sua época é

sempre filha da tradição (de múltiplas tradições). Porém, o filosofar, contrariamente a outras actividades, faz-se sempre em