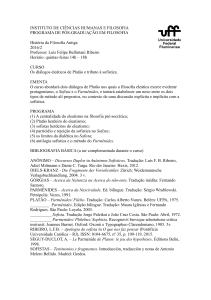

As raízes do pensamento filosófico

Prof. Selvino José Assmann - Subsídios de estudo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Depto. Filosofia - CFH - UFSC

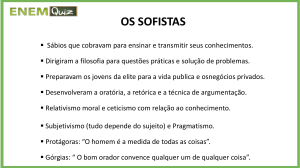

OS SOFISTAS

Entrevistas de:

Prof. Hans Georg Gadamer

Prof. Vittorio Hösle

Prof. Mario Vegetti

(concedidas à Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche - RAI - Itália. Texto

acessado por Internet: http://www.emsf.rai.it)

TUCÍDIDES: A guerra de Peloponeso, V, 104-5 (O diálogo dos Melos e dos

Atenienses)

"Em 415 antes de Cristo, os atenienses agrediram, assediaram e destruíram

militarmente a minúscula ilha de Melo. Era o décimo-sexto ano da guerra do

Peloponeso, a guerra que haveria de garantir definitivamente para Atenas ou para

Esparta a supremacia política sobre todo o mundo grego. Atenas, a cidade que sob o

governo de Péricles se tornara a 'escola viva da Grécia', aquele ano tomou as armas

contra a colônia espartana que se recusava a submeter-se a seu domínio. Antes de

pô-la a ferro e fogo, os Atenienses enviaram uma embaixada para entabular tratativas.

Os melos não apresentaram diante da multidão os delegados, mas os convidaram a

dizer as coisas para as quais haviam chegado. Os embaixadores atenienses disseram

o seguinte:

"Estamos agora aqui e vô-lo demonstraremos, a fim de consolidar o nosso império e

apresentaremos propostas capazes de salvar a vossa cidade, pois não queremos

estender o nosso domínio sobre vós sem correr riscos e, ao mesmo tempo, salvar-vos

da ruína, para o bem de ambas as partes".

(Os Melos responderam): "E como poderemos ter o mesmo interesse, nós tornandonos escravos e vós, sendo patrões?"

(Atenienses): "Enquanto vós tereis interesse em submeter-vos antes de sofrer os mais

graves males e nós teremos o nosso ganho não vos destruindo completamente".

(Melos): "De modo que não aceitareis que nós fôssemos, em boa paz, amigos em vez

de inimigos, conservando intacta a nossa neutralidade?"

(Atenienses): Não, porque nos prejudica mais a vossa amizade do que a hostilidade

aberta: de fato, aquela, aos olhos de nossos súditos, seria prova manifesta de

fraqueza, enquanto o vosso ódio seria testemunho da nossa potência, e não se poderá

dizer que vós, ilhéus e menos poderosos do que outros, resististes vitoriosamente aos

senhores do mar".

(Melos): Também nós (e podeis acreditá-lo) consideramos muito difícil apoiar-nos em

vossa potência e contra a sorte, se não for igualmente favorável para ambos. Contudo,

temos firme confiança em que, no que respeita a fortuna que provém dos deuses, não

devemos levar a pior, pois, fiéis à lei divina, insurgimos em armas contra a injusta

opressão".

(Atenienses): "Se for pela benevolência dos deuses, nem sequer nós temos medo de

ser por eles abandonados. Os deuses, de fato, segundo o conceito que deles temos, e

os homens, como se vê claramente, tendem sempre, por necessidade de natureza, a

dominar onde quer que se prevaleça pela força. Esta lei não fomos nós que a

instituímos e nem fomos os primeiros a aplicá-la; assim, da forma como a recebemos

e da forma como a transmitiremos ao futuro e para sempre, nós nos servimos dela,

convencidos que também vós, como os outros, se tivésseis a nossa potência, o

faríeis".

Nesta altura os atenienses interromperam a negociação, se retiraram, e tomaram

conta da ilha".

PERGUNTA: O historiador grego Tucídides, na sua obra A Guerra do Peloponeso,

reconstrói o diálogo entre os Melos e os Atenienses, sublinhando o brutal realismo

destes últimos. Durante esta guerra, que marca o declínio de Atenas, manifesta-se

uma mudança radical da mentalidade e dos costumes atenienses. Qual a relação que

tudo isso tem com o nascimento e o desenvolvimento daquele movimento cultural que

conhecemos com o nome de "sofística"?

HÖSLE: A sofística é o primeiro grande momento iluminístico da história. Trata-se de

um movimento que é peculiar à cultura grega. A cultura indiana, por exemplo - uma

cultura sob muitos aspectos muito elevada - desenvolveu uma filosofia impressionante:

há metafísicas de grande rigor lógico, de grande fantasiosidade e construtividade. Mas

na cultura indiana nunca houve um fenômeno como o Iluminismo. Nunca houve uma

tentativa de pôr em dúvida, baseando-se em argumentos racionais, os valores aceitos

pela sociedade. Isto é o que acontece com a sofística. Por um lado, isso constitui sem

dúvida um passo necessário para o progresso da humanidade. Se não estivermos

dispostos a pôr em dúvida as nossas convicções, baseadas na autoridade e na

tradição, evidentemente nunca faremos progressos. Por outro lado - e isso o podemos

ver como resultado fantástico da sofística - se a crítica à moral tradicional não é capaz

de desenvolver de modo construtivo novos valores, então a última palavra do

iluminismo deve ser o niilismo, ou seja, a negação de qualquer valor e a negação de

qualquer relação de direito e de pretensão de direito, para além das relações fatuais

de poder.

Isso é o que acontece no Diálogo dos Melos: vemos que a convicção, profundamente

enraizada na alma humana, de que existe um direito que importa respeitar e certas

normas e certos valores no tratamento do outro, é radicalmente negada.

Tucídides, A Guerra do Peloponeso, V, 105 (continua O diálogo entre os Melos e os

Atenienses)

"No inverno seguinte, tendo chegado um novo exército de Atenas, acossados por uma

assédio muito forte, e tendo havido a infiltração de traidores, os melos renderam-se

sem condições.

Os atenienses passaram pelas armas todos os melos adultos caídos em suas mãos e

tornaram escravas as crianças e as mulheres"

PERGUNTA: A sofística desenvolve-se na segunda parte do século V antes de Cristo,

quando chega a Atenas, vindo de todo o mundo grego, um grupo de intelectuais:

Protágoras de Abdera, Górgias de Lentini, Trasímaco de Calcedônia, Hípias de Hélide,

Crítias de Muníquia, Pródico de Ceo. Poderia, por favor, descrever as características

desta nova figura intelectual?

HÖSLE: O sofista tem algumas características que acabaram sendo preocupantes

para a cultura ateniense e que o tornaram odiado por uma parte desta cultura. Ele é

um intelectual de profissão, é estrangeiro, e ensina a pagamento: estas são as

grandes acusações dirigidas ao sofista. Ele realiza, portanto, negócio com o saber, é

um artesão do conhecimento.

ia ou os juízes do tribunal.

Tudo isso comporta, aos olhos da cultura ateniense - a qual é, até Platão (o principal

artífice destas acusações) fundamentalmente aristocrática -uma desvalorização social

e também uma desvalorização moral. "Há", diz Platão, "uma espécie de prostituição da

cultura que os sofistas realizam". Contudo, a sua obra está bem longe de ser tão

universalmente desprezada; pelo contrário, é profundamente apreciada e é

necessária.

A dimensão política e, além disso, também acentuadamente democrática da vida

social de Atenas na segunda metade do séc. V , exige uma profunda transformação

das formas de educação tradicional, das competências tradicionalmente assumidas;

há assembleias em que se confrontam as diversas possibilidades de escolha política,

em que se trata de obter maiorias, de tomar decisões; há os tribunais que funcionam,

também estes, com debates, persuasão, maiorias. Portanto, importa ser capaz de

comportar-se adequadamente nestes novos âmbitos centrais da vida social. Por isso

já não basta a velha forma de educação dos gentios, própria dos jovens aristocratas

atenienses; já não basta aprender Homero de memória, conhecer alguma coisa sobre

a teologia de Hesíodo e, de resto, limitar-se ao exemplo dos pais ou dos anciãos de

família. Exigem-se novas competências, em primeiro lugar a técnica da persuasão, a

retórica. Exige-se, portanto, a capacidade de convencer as multidões reunidas em

assembleia ou os juízes do tribunal.

PERGUNTA: Górgias de Lentini, uma das figuras de maior importância na sofística, é

autor do tratado do Não Ente, texto abertamente polêmico com a filosofia de

Parmênides. Poderia resumir brevemente as teses de Górgias e o objetivo de sua

argumentação?

HÖSLE: O título Não Ente, que foi realmente atribuído ao texto mais tarde, demonstra

que é um texto oposto à filosofia de Parmênides. Se Parmênides é a tese da filosofia

grega, Górgias é a antítese. Recordemos que Parmênides está convencido de que

existe só o ser e que este ser absoluto é cognoscível, é comunicável pelo pensamento

e pela palavra humana. Górgias nega exatamente isso que Parmênides quis dizer.

Na filosofia de Górgias encontramos os membra disiecta, os membros divididos, da

unidade de Parmênides. Górgias desenvolve o argumento do seu tratado em três

teses fundamentais.

A primeira tese é: "não há nada". Com isso, naturalmente Górgias não quer dizer que

de fato não exista nada, mas quer dizer que não existe um ser da estrutura do ser

parmenídeo, que não há nada de absoluto.

A segunda tese diz: "mesmo que existisse algo, não o poderíamos conhecer"

A terceira tese afirma: "mesmo que nós pudéssemos conhecê-lo, não poderíamos

comunicá-lo".

Temos aqui, numa grandiosa e simples estrutura analítica, as três categorias

fundamentais da filosofia: a categoria ontológica, o ser; a categoria gnoseológica, o

conhecer; e a categoria no plano da comunicação, o comunicar; categorias que

correspondem às categorias da objetividade, da subjetividade e da intersubjetividade.

A todas estas categorias Górgias nega um valor absoluto. De acordo com ele, o ser

que existe é apenas um ser flutuante e empírico, o conhecimento que nós temos é um

conhecimento empírico, e a comunicação que temos é uma comunicação que,

finalmente, deve ser influenciada pela retórica, que, por sua vez, não se fundamenta

em verdades absolutas.

GÓRGIAS - Não Ente

"Em primeiro lugar: nada é; em segundo, mesmo que algo fosse, não seria

compreensível

ao

homem;

em

terceiro

lugar,

mesmo que houvesse

compreensível, não seria comunicável e explicável aos outros.

algo

Que nada é, demonstro-o desta forma: se de fato algo existe, ou é ser ou é não-ser,

ou é ser e não-ser ao mesmo tempo.

Mas o não-ser não existe porque se o não-ser existisse, ele seria e não seria ao

mesmo tempo.

De fato, pensado como não-ser, não existe, mas enquanto existente exatamente como

não-ser, existe.

Mas é completamente absurdo que algo seja e não seja ao mesmo tempo; portanto, o

não-ser não existe.

Nem sequer o ser existe.

Se de fato o ser existisse, ou é eterno ou é gerado, ou é eterno e gerado ao mesmo

tempo.

Se o ser é eterno não tem princípio algum; não tendo princípio, é ilimitado; se é

ilimitado, não está em lugar algum; se não está em lugar algum, não existe.

O ser, porém, não pode sequer ter nascido.

Se de fato nasceu, ou nasceu do ser ou do não-ser; mas não nasceu do ser se de fato

existe; como ser não pode ter nascido, mas existe desde sempre.

E não nasceu nem sequer do não-ser, porque o não-ser não pode gerar coisa alguma;

portanto, o ser nem é gerado e nem pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou

seja, eterno e gerado, pois as duas coisas se excluem mutuamente; portanto, se o ser

não é eterno nem gerado nem todas as duas coisas ao mesmo tempo, ele não existe".

PERGUNTA: O Não Ente é a única obra filosófica de Górgias que se conhece, mas

Górgias foi também um grande orador, e entre suas obras há manuais de retórica e

exemplos de discursos. Em um destes, O Encontro de Helena, Górgias tece um

célebre elogio ao poder da palavra dominadora dos afetos e das paixões do homem.

Que significado o senhor atribui a este elogio da arte retórica?

GADAMER: Utilizei-me sempre deste elogio para mostrar que o sofista é o verdadeiro

técnico. Os sofistas eram "técnicos do espírito", grandes oradores e grandes

argumentadores lógicos. Ufanos desta nova capacidade acreditavam que ela fosse

tudo. Eles representavam o que para nós, em nossa sociedade, é o "monopólio do

especialista". Sócrates mostrou que o especialista não sabe o que é o bem. Defendo

que também nós temos necessidade de uma racionalidade política e social dos

valores. Neste sentido, os sofistas não são o mal, mas a sua prática manifesta-se

limitada no que tange às suas pretensões, sobretudo quando ela é empregada no

sentido que para nós assume o termo "sofística", ou seja, quando se refere a

argumentações que contrastam com o senso comum.

Através da retórica, a parte mais fraca numa disputa torna-se a mais forte, e nisso está

presente uma degeneração do saber e do saber fazer, chegando ao ponto em que a

prática do orador e do argumentador se torna um abuso. Sócrates, através de Platão,

indicou-nos os riscos que se correm quando os homens não tomam em conta nas

suas perguntas a responsabilidade a assumir quanto ao bem da humanidade no seu

conjunto.

GÓRGIAS - Elogio de Helena

"A palavra é uma poderosa senhora que, embora dotada de um corpo muito pequeno

e invisível, realiza as obras mais divinas; ela pode acabar com o temor, tirar a dor,

suscitar a alegria e aumentar a compaixão. Quem a escuta é invadido por um calafrio

de terror, por uma compaixão que arranca as lágrimas e deixa um ardente desejo de

dor. Mas o fascínio divino que suscita a palavra é também geradora de prazer e pode

liberar dor. A força da sedução, acompanhada da opinião da alma, a seduz e a

persuade, e a transforma por meio de seu encanto".

PERGUNTA: Não só Górgias, mas todos os sofistas desenvolveram muito a retórica

enquanto arte do discurso persuasivo e da argumentação convincente. Que

importância adquire a retórica e como se relaciona com as concepções filosóficas da

sofística?

HÖSLE: Isto é muito importante. Certamente esta foi uma das causas pelas quais a

sofística teve tamanho sucesso intelectual em Atenas. Os Sofistas eram professores

que ensinavam aos jovens aristocráticos de Atenas como se venciam as causas nos

processos, como se conseguia convencer outras pessoas. Claro que a importância da

palavra cresce quando não se acredita mais num ser absoluto. Para Parmênides, o ser

absoluto é algo que se precisa entender baseando-se numa clara intuição lógica. Dado

que para os Sofistas não há verdade absoluta para além das nossas opiniões, a coisa

mais importante, para se ter poder, é influenciar as nossas opiniões. Por isso, a

Sofística dá tanta importância à retórica, pois pela retórica nós manipulamos, nós

formamos as opiniões de outras pessoas e somos capazes de usá-las em favor do

próprio interesse.

É famosa a frase de Protágoras, segundo a qual ele era capaz de transformar o logos

mais fraco no argumento mais forte, ou seja, capaz de fazê-lo parecer melhor. Isso

não significa que Protágoras quisesse fazer parecer verdadeiro o que é falso:

Protágoras negaria a existência de uma verdade para além do parecer. Protágoras

diria que o grande orador é aquele que consegue fazer parecer o que quer e, desta

maneira, faz a verdade.

A respeito da análise da linguagem, a sofística tem um grande mérito: exatamente por

causa da desconfiança com o conhecimento humano é que criticamos a linguagem.

Vários Sofistas, como Pródico por exemplo, analisam os homônimos: analisam o fato

de que se trata de palavras que significam coisas diferentes e que um filósofo deve ter

consciência deste fato para não ser seduzido pela linguagem a ponto de cometer

erros.

Protágoras desenvolve o tema da orthoépeia, da justeza das palavras. Ele descobre,

por exemplo, que alguns substantivos da língua grega com um significado masculino

têm um gênero gramatical feminino, e vice-versa. A análise de homonímias,

metonímias, como a encontramos em Demócrito é certamente uma contribuição

importante para uma fundação mais rigorosa e mais crítica da filosofia.

O que Górgias dizia, além da cisão da unidade de ser, pensamento e palavra, que

encontramos também em Parmênides, deve conduzir a uma crítica da linguagem.

Importa descobrir que a linguagem, a palavra e o pensamento não são idênticos, mas

que há distinções entre os mesmos, como, por exemplo, no caso da homonímia.

PERGUNTA: Platão define geralmente os sofistas como caçadores de dinheiro,

comerciantes no atacado de noções relativas à alma, atletas que aplicam a arte da luta

à discussão. Mas Platão fala também da "nobre sofística" em alguns de seus diálogos,

referindo-se em especial a Protágoras, ao qual, porém, se opõe polemicamente. O que

está em jogo na polêmica entre Platão e Protágoras?

VEGETTI: A famosa frase segundo a qual o homem é a medida de todos os valores foi

interpretada de maneiras diferentes, entendendo "o homem" como gênero humano

contraposto ao divino, ou então como o homem no sentido de indivíduo singular. Mas

provavelmente a tese de Protágoras pode ser definida desta forma: não há justiça que

tenha origem em princípios transcendentes ou externos ao mundo humano; a justiça

do mundo humano é o que é decidido pela lei; é justo o que a lei da cidade considera

tal; a lei da cidade é promulgada por uma maioria democrática dentro da cidade;

portanto, a cidade, os homens enquanto membros da cidade são a medida dos valores

porque promulgam as leis que sancionam o justo e o injusto.

Esta tese de Protágoras é tese perigosa, perigosa para a própria democracia para a

qual quer oferecer fundamento e justificação inclusive moral. Por um lado, desta

maneira considera-se que a vida da cidade seja auto-suficiente moral e juridicamente;

por outro, porém - e este raciocínio será feito por alguns sofistas - se não há algum

fundamento objetivo para as normas morais e políticas, se este fundamento reside

apenas no poder de quem é capaz de impor as leis, ou através de maiorias ou através

de atos de imposição tirânica, então se deverá concluir que a norma moral está

totalmente à mercê dos poderosos, que a "norma moral" , conforme dirá um sofista

como Trasímaco, é unicamente o mascaramento dos interesses do poder.

SÓFOCLES: Édipo tirano vv. 830 - 924)

(Canto da fé que ilumina e da dúvida que anuvia)

"Peço apenas probidade e justiça

e fé na lei moral

que os deuses criaram dos antigos cimos de Olimpo

a montanha sagrada.

Nenhum homem criou estes preceitos

nem nunca estes se perderam no esquecimento ou decaem

no tempo

assim como o homem afirma a respeito das causas primeiras desde fontes naturais

gerados como pura e eterna fonte.

Acima dos preceitos regras eternas domínio absoluto

tirano devora dinheiro e homens

aspira ao poder absoluto

e numa hora fatal

avança sobre si mesmo e acaba no lodo.

Um homem ambicioso

mostra-se devoto dos deuses

guia-o seu demônio na solução do enigma

tem em desprezo a lei moral

amam-no os deuses e o seu povo prospera.

Mas que homem é aquele

que escarnece da justiça

toma o que quer não se cuida com palavras e ações da honestidade e da verdade

e saqueia os sagrados altares?

Pode ele esperar de escapar

das consequências da sua violência?

........................................................

Ó Júpiter universal

se escutas os nossos cantos

mostra-nos ainda teu poder imortal

e nesta hora nefasta

em que os mentirosos dominam

e espalham o seu horrendo verbo

joga a tua lança admoestadora"

VEGETTI: a norma diz respeito aos fracos, aos submissos: não tem a ver com os

poderosos que a impõem a seu benefício próprio. Exatamente a partir destas

consequências do pensamento sofístico nasce a reação socrática e platônica: se a

cidade deve sobreviver, se a cidade não deve abandonar-se a um conflito insolúvel

pelo poder, deve haver princípios de valor que valham para todos e que não fiquem

abandonados ao arbítrio de quem detém o poder, seja ele constituído pela maioria

democrática, seja um tirano ou um grupo de oligarcas. Importa encontrar normas

independentes em relação ao poder e às leis que poder emana; importa encontrar um

fundamento objetivo para os valores morais que devem regular a vida política. Este é o

ponto de partida fundamental da reflexão platônica: como fundar objetivamente os

valores, como libertá-los daquele relativismo com respeito ao poder, a que os sofistas,

de algum modo, pareciam tê-lo ligado?

PERGUNTA: Sabemos que Protágoras, autor da Constituição da cidade de Turi, é

considerado o fundador de uma tradição que tomará o nome de "direito positivo". Isso

significa que, para ele, o direito não tem origens divinas, mas é apenas convenção,

pacto entre os homens?

HÖSLE: A tradição grega estava firmemente convicta que existisse algo como um

direito divino, que o princípio do direito fosse algo que transcendesse a vontade dos

homens. Lembremos a importância de Thémis, de Diké na tradição grega. A

importância de Protágoras na filosofia do direito reside na tentativa de fundar o direito

na vontade dos homens. Protágoras parece o predecessor de uma teoria liberaldemocrática do direito; o direito é a coisa sobre a qual os homens chegam a um

acordo pacífico: isso tem grandes vantagens enquanto liberta o homem do medo de

vínculos irracionais. Por outro lado, o grande problema da filosofia do positivismo do

direito - e isso já se manifesta na sofística - é o de estabelecer se uma cidade tem o

direito de emanar leis, mesmo por maioria, que estão em contraste com certos

princípios fundamentais de dignidade dos seres humanos. Este é um problema que foi

desenvolvido de maneira monumental por Sófocles. Sófocles faz Antígona dizer,

contra Creonte, versos absolutamente memoráveis, nos quais Antígona insiste em que

há normas divinas que o ser humano não pode transgredir; por exemplo, o ser

humano não tem o direito de negar sepultura a um morto, mesmo que tenha sido

inimigo da pátria.

SÓFOCLES; Antígona, vv. 440-469

Creonte: Ó tu, que mantens os olhos fixos no chão, confessas,, ou negas, ter feito o

que ele diz? (NB: enterrado o irmão, que, no entanto, era inimigo da pátria, da qual

Creonte era o governante)

Antígona: Confesso o que fiz! Confesso-o claramente!

Creonte: Podes ir para onde quiseres, livre da acusação que pesava sobre tid! Fala,

agora, por tua vez; mas fala sem demora! Sabias que, por uma proclamação, eu havia

proibido o que fizeste?

Antígona: Sim, eu sabia! Por acaso poderia ignorar, se era uma coisa pública?

Creonte: E apesar disso, tiveste a audácia de desobedecer a essa determinação?

Antígona: Sim, porque não foi Júpiter que a promulgou; e a Justiça, a deusa que

habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os

humanos; nem eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir a um mortal o

poder de infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis; não

existem a partir de ontem, ou de hoje; são eternas, sim! E ninguém sabe desde

quando vigoram! - Tais decretos, eu, que não temo o poder de homem algum, posso

violar sem que por isso me venham a punir os deuses! Que vou morrer, eu bem sei; é

inevitável; e morreria mesmo sem a tua proclamação. E, se morrer antes de meu

tempo, isso será, para mim, uma vantagem, devo dizê-lo! Quem vive, como eu, no

meio de tão lutuosas desgraças, que perde com a morte? Assim, a sorte que me

reservas é um mal que não se deve levar em conta; muito mais grave teria sido admitir

que o filho de minha mãe jazesse sem sepultura; tudo o mais me é indiferente! Se te

parece que cometi um ato de demência, talvez mais louco seja quem me acusa de

loucura! (Trad. portuguesa de J. B. Mello e Sousa, Antígone, Rio de Janeiro,

Tecnoprint, s. d. , pp.85-6)

PERGUNTA: Vimos como a sofística analisou criticamente a relação entre

governantes e governados e elaborou novas concepções do direito, da justiça e do

poder; em alguns fragmentos dos sofistas há inclusive acenos para a religião como

instrumento de domínio sobre o povo. Qual a atitude da sofística a respeito da

religião?

HÖSLE: Acredito que a crítica da religião, que inicia no século V AC, tenha três fases.

A primeira é uma crítica anda interna à religião, e se trata do problema da teodicéia - o

problema que cada pessoa religiosa tem, o de ver pessoas justas sofrerem no mundo

e pessoas injustas estarem bem. Esta crítica à religião, conforme é desenvolvida em

frases às vezes tremendas na tragédia grega, é crítica que ainda continua fiel a

concepções religiosas e tenta apenas transcender um conceito ingênuo da divindade

para alcançar um conceito mais profundo.

O segundo nível de crítica à religião é o que se pode chamar a crítica científica. De

acordo com este nível, não tem sentido pensar que as divindades agem no mundo.

Este é apenas um pretexto das pessoas que são incapazes de explicar os verdadeiros

nexos causais. O exemplo mais belo disso é a escrito sobre a epilepsia de Hipócrates,

escrito em que é dito claramente que é sinal de fraqueza dos médicos atribuírem

causas divinas a esta doença, que era denominada a doença sagrada. Segundo

Hipócrates, esta doença tem causas normais como todas as outras doenças e pode

ser resolvida de modo racional, pode ter cura.

O terceiro aspecto de crítica da religião é uma crítica antropológica, segundo a qual a

religião nasce das exigências dos seres humanos. Estes - é dito - chamam divindades

as suas próprias necessidades; por exemplo, Demétrio tem a ver com o pão, Dionísio,

com o vinho, etc. Por um lado, a necessidade dos seres humanos, por outro, o

interesse de pessoas astutas que percebem que através da religião podem guiar as

massas. Este é o famoso fragmento de Crítia que antecipa ideias nietzscheanas,

segundo as quais um ser humano inteligente inventou a divindade para que os seres

humanos fossem capazes ou se sintam obrigados a respeitar o bem, até mesmo

quando não devem temer serem punidos imediatamente. Este é um dos grandes

problemas da sofística. Esta, enquanto rejeita um fundamento da moral que esteja

além do próprio ser humano, tenta fundar a moral sobre o egoísmo racional. E este,

segundo minha opinião, é absolutamente impossível, e na sofística todas as formas de

utilitarismo, de hedonismo que são desenvolvidas procuram dizer o seguinte: se

houvesse uma pessoa que não devesse temer nada agindo de modo imoral, por que

deveria agir moralmente? No Anonymus Iamblici, texto bastante fascinante da

sofística, é desenvolvida a ideia de um homem feito de aço, não mortal, e se diz que,

para tal pessoa feita de aço não haveria motivo algum para que respeitasse a moral. A

razão de que dispomos para respeitar a moral é o fato de querermos evitar que

sejamos punidos por outros. Deste modo, porém, fica claro que uma pessoa que deve

morrer em qualquer caso não tem motivo algum, se não antes da própria morte, de

cometer alguns crimes gravíssimos, se esta fosse a base da moral. Por isso, o

problema da religião torna-se importante na medida em que, baseando-se nesta

convicção, se torna necessário inventar algo que consiga manter as massas sob

controle.

CRÍTIAS: Sísifo

Houve um tempo, quando sem ordem era a vida humana, e bestial, dominada pela

força, um tempo em que não existia prêmio para os bons, nem castigo para os maus.

Em seguida, penso que os homens emanaram as leis para punir, para que a Justiça

fosse senhora igualmente absoluta de todos e tivesse como discípula a Força; e fosse

punido toda pessoa que pecasse.

Mas dado que as leis desencorajavam os homens a cumprirem delitos explícitos, mas

não às escondidas, então, suponho eu, um homem sábio de mente e engenhoso

inventou para eles o temor dos deuses, de tal forma que existisse um espantalho para

os malvados também para o que fizessem às escondidas, pensassem ou dissessem.

Para atingir a mente dos homens estabelecia a morada dos deuses lá donde sabia

que vinham aos mortais os sustos e os consolos para sua mísera vida: da esfera

celeste, onde via os raios, onde ouvia os horrendos trovões e o corpo estrelado do

céu, obra admiravelmente vária de um artífice sábio: o Tempo; aí caminha fúlgida a

massa quente do Sol, e desce sobre a terra a úmida chuva.

Assim, agitando tais sustos diante dos olhos dos seres humanos, e servindo-se deles,

construiu, como artista, com a palavra, a divindade, colocando-a num lugar adequado

a ela; e derrotou com as leis a ilegalidade.

Por este caminho, portanto, eu creio que no princípio alguém tenha persuadido os

seres humanos a crerem na existência dos deuses.

PERGUNTA: A polêmica entre Sócrates e os Sofistas revela uma situação de crise

moral e intelectual da sociedade grega: o homem grego, descoberta a liberdade e a

potência do pensamento, do discurso e do raciocínio, acha-se desorientado, sem

pontos firmes tradicionais aos quais ligar a própria reflexão e a própria ação. Qual é a

responsabilidade dos sofistas na crise dos valores éticos e políticos que abalou Atenas

no final do século V?

GADAMER: É muito difícil abrir mão da convicção de que os sofistas fossem

intelectuais destruidores. Esta é a imagem traçada por Platão, pois ele propugnava um

princípio de solidariedade para a construção de uma ordem na sociedade. Tucídides

descreveu magnificamente a desagregação dos costumes, o assédio de Atenas, a

peste e assim por diante; mas atribuir a responsabilidade por tudo isso aos sofistas, a

estes mestres que ensinavam a virtude política para conseguir o sucesso na vida

pública, é uma lenda que já é hora de repensar.

Não se pode responsabilizar pela crise de Atenas estes intelectuais - os Sofistas. Eles,

no fundo, apenas procuraram tornar os valores tradicionais de novo convincentes na

sua validez. Mas Sócrates viu com maior profundidade do que eles. Viu que a raiz da

qual nasce uma autêntica solidariedade entre os seres humanos devia ser novamente

construída. Esta era a sua pergunta admoestadora: para onde todos estais correndo?

Preferi, antes, uma justa condução da vida. Isso é o que importa, e não aquela pressa,

aquela excitação em passar à frente dos outros para ter sucesso.

PERGUNTA: Pode-se falar hoje de atualidade da sofística? E que utilidade pode ter

hoje um repensamento daquele momento da história do pensamento?

HÖSLE: Estou convencido de que a sofística é um momento necessário da história do

espírito. Algumas formas da sofística - ou seja, de filosofia negativa, de uma ontologia

empirista, de ceticismo, de relativismo moral, de uma tentativa de reduzir a moral ao

próprio interesse - todas estas formas aparecem e reaparecem na história da filosofia.

Infelizmente o nosso século quase teve apenas grandes filosofias sofísticas. O

pensamento dominante em nosso século é seguramente um pensamento relativista e

niilista. Por isso penso que, analisando a sofística, podemos compreender muito sobre

os princípios da filosofia moderna: a filosofia moderna é, em grande parte, uma

repetição da sofística, em níveis mais elevados, diferenciados, baseada sobre a

negação de normas e princípios ontológicos absolutos. Por isso acredito quem quer

compreender o nosso tempo, deve estudar a sofística. Ainda mais do que a sofística,

deve estudar-se a superação da sofística, efetuada por Sócrates e Platão. A grandeza

da cultura grega consistiu em que essa, intelectual e filosoficamente, chegou a um

sistema filosófico - o de Platão - no qual os momentos negativos da sofística foram

integrados num sistema complexo que concedia espaço ao não-ser e à história. Com

Platão foram superadas as consequências negativas e niilistas desta postura.

(Tradução portuguesa de Selvino J. Assmann - Fpolis, março de 2000)

Este conteúdo foi publicado no sitio: Portal de Filosofia- Universidade Federal de

Santa Catarina. Este link remete a um ambiente externo ao Portal Dia a Dia Educação.

Todas as modificações posteriores são de responsabilidade do autor original da

matéria.