CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA

RAFAELA SAMPAIO GOMES

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE QUÍMICA NO

ENSINO MÉDIO: Uma barreira a ser rompida por alunos e

professores.

Campos dos Goytacazes – RJ

2008

2

RAFAELA SAMPAIO GOMES

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE QUÍMICA NO

ENSINO MÉDIO: Uma barreira a ser rompida por alunos e

professores.

Monografia apresentada ao Centro Federal

de Educação Tecnológica de Campos

como requisito parcial para a conclusão do

curso de Licenciatura em Química.

Orientador: Prof. Msc. Nelson Faber

Campos dos Goytacazes – RJ

2008

3

RAFAELA SAMPAIO GOMES

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE QUÍMICA NO

ENSINO MÉDIO: Uma barreira a ser rompida por alunos e

professores.

Monografia apresentada ao Centro Federal

de Educação Tecnológica de Campos

como requisito parcial para a conclusão do

curso de Licenciatura em Química.

Aprovada em 19 de Fevereiro de 2008.

Banca Examinadora:

_________________________________________________________________________

Prof. Carlos Jercey Carvalho de Lacerda

_________________________________________________________________________

Prof. Dr. Rodrigo Maciel Lima

_________________________________________________________________________

Prof. Msc. Nelson Faber da Silva

4

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus.

Ao meu orientador Nelson Faber pela paciência e atenção!

Aos meus amigos Ramon, Marcus e Wladmir pela força. Agradeço em especial ao

Ramon por ter toda a paciência do mundo em me ouvir e aconselhar. Obrigada pelas

palavras de ânimo nos momentos que mais precisei!

Aos meus pais, Rafael e Carmen, agradeço infinitamente por tanto trabalho,

dedicação e confiança em mim depositados. Tudo que sou hoje é graças a vocês. Amo-os

com toda a minha força!

Aos meus amados irmãos e companheiros Daniel e Marcela. Minha vida sem vocês

seria um tédio!

A Gegê, que foi e sempre será uma amigona, uma segunda mãe.

A todos os professores e funcionários do Cefet-Campos que, de alguma forma,

contribuíram para a minha formação.

A todos os alunos e funcionários do Colégio Estadual Visconde de Araújo, do

Colégio Professor Clóvis Tavares (Pró-Uni) e do Colégio Estadual XV de Novembro.

Aos meus colegas de jornada, obrigada pela companhia!

5

“... Educar é realizar a mais bela e complexa

arte da inteligência. É semear com sabedoria

e colher com paciência. É ser um artesão da

personalidade, um poeta da inteligência e um

semeador de idéias.”

Augusto Cury

6

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS............................................................................................................. 7

RESUMO................................................................................................................................ 8

ABSTRACT............................................................................................................................ 9

1-) Introdução....................................................................................................................10

1.1-) Histórico do ensino no Brasil.............................................................................. 10

1.2-) Histórico do ensino de Química no Brasil............................................................14

1.3-) A crise no ensino de Química...............................................................................17

2-) Objetivos .....................................................................................................................20

2.1-) Objetivos gerais.................................................................................................... 20

2.2-) Objetivos específicos............................................................................................20

3-) Material e Métodos......................................................................................................20

4-) Resultados e Discussão................................................................................................20

5-) Proposta de ensino....................................................................................................... 29

6-) Considerações finais ................................................................................................... 43

7-) Bibliografia..................................................................................................................44

APÊNDICE....................................................................................................................... 46

7

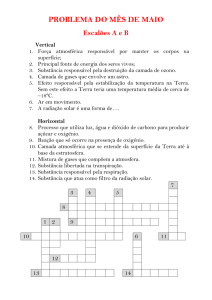

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Opinião dos alunos entrevistados quanto a gostar ou não da disciplina Química.

Figura 2. Opinião dos alunos entrevistados quanto ao que acham da Química.

Figura 3. Opinião dos alunos entrevistados quanto a gostar ou não do professor de Química

e se o mesmo explica bem ou não o conteúdo.

Figura 4. Opinião dos alunos entrevistados quanto a gostar ou não da disciplina Química.

Figura 5. Opinião dos alunos quanto a maior dificuldade encontrada na disciplina.

Figura 6. Conteúdos de Química classificados pelos alunos entrevistados de acordo com o

grau de dificuldade.

Figura 7. Afirmação dos alunos entrevistados quanto a terem ou não aulas práticas de

Química.

8

RESUMO

Freqüentemente, as informações veiculadas pela mídia a respeito da Química, são

superficiais, pouco confiáveis ou exageradamente técnicas, levando a uma compreensão

unilateral da realidade e do papel do conhecimento químico. No ensino não é diferente. Os

professores enfatizam propriedades periódicas, em vez de conteúdos mais significativos,

sobre os próprios elementos, desvinculando a Química da realidade. Neste estudo procurase identificar e analisar as dificuldades encontradas pelos alunos na aprendizagem da

Química. Utilizando a pesquisa de campo com alunos do ensino médio público e privado e

o embasamento teórico respaldado em pesquisas bibliográficas, espera-se encontrar

justificativa que explique a barreira levantada entre aluno/professor/conhecimento. Foi

observado que as dificuldades dos alunos estavam sempre relacionadas a outras disciplinas,

principalmente a matemática e o português. Proponho um projeto de ensino para lecionar a

Química de forma diferente, tentando reduzir as dificuldades detectadas no presente estudo.

Palavras-chave: dificuldades de aprendizagem, química, Ensino Médio.

9

ABSTRACT

Frequently, the information carried by media about Chemistry is superficial, not

much reliable or too much technical, leading to a one side comprehension of the reality and

the role of chemistry knowledge. On the education it is not different. The teachers

emphasize periodic properties, instead of significant contents, about the elements, without

link Chemistry and reality. In this study, we look for identify and to analyze the difficulties

found for the students in Chemistry learning. It was used field research with the public and

private students of secondary schools and the theoric references to find the barrier that exist

among student/teacher/ knowledge. The student’s difficulties were always related to others

subjects, Math and Portuguese in special. I propose a education project to teach Chemistry

in a different way, to try to reduce the difficulties detected in this study.

Key-words: learning, difficulties, chemistry, secondary school.

10

1-) Introdução

Em nossa prática docente, é freqüente o questionamento por parte dos alunos acerca

do motivo pelo qual estudam química, visto que nem sempre este conhecimento será

necessário na futura profissão. Chassot (1990) comenta que alguns professores também não

sabem responder a esta questão, pois nunca pensaram no assunto, ou respondem de forma

simplista. O estudo da química deve-se principalmente ao fato de possibilitar ao homem o

desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que o cerca, podendo analisar,

compreender e utilizar este conhecimento no cotidiano. Ter condições de perceber e

interferir em situações que contribuem para a deterioração de sua qualidade de vida, uma

vez que está relacionada às necessidades básicas dos seres humanos - alimentação,

vestuário, saúde, moradias, transporte entre outros - e todo o mundo deve compreender

isso. Cabe assinalar que o entendimento das razões e objetivos que justificam e motivam o

ensino desta disciplina poderá ser alcançado abandonando-se as aulas baseadas na simples

memorização de nomes e fórmulas, tornando-as vinculadas aos conhecimentos e conceitos

do dia-a-dia do alunado (CHASSOT, 1990).

A sociedade em que vivemos é marcada pela alta tecnologia e observa-se as

conseqüências que a avalanche tecnológica vem produzindo nos seres humanos. Numa

sociedade em constante mudança, a falta de conhecimentos tecnológicos úteis para que os

estudantes ajam como cidadãos e compreendam a realidade que os rodeia para participar

nos processos democráticos é parte de uma problemática maior (ACEVEDO, 1995;

DECLARAÇÃO

DE

BUDAPESTE,

1999;

DELORS,

1999;

HARRES,

1999;

MAIZTEGUI et al., 2002; VALDÉS et al., 2002; VILCHES e FURIÓ, 1999 apud SILVA

& NÚÑES, 2003) que pode ser considerada como baixo nível de alfabetização científica e

tecnológica (CAJAS, 2001).

1.1-) Histórico do ensino no Brasil

O ensino secundário, implantado no país no século XVI pelos jesuítas, era voltado

para a formação da elite e de quadros para Igreja, assumindo um caráter academicista,

universalista, seletivo, descontextualizado e totalmente desvinculado do mundo do trabalho.

Essas características não se alteraram com a expulsão dos padres inacianos e a instauração

11

das Aulas Régias. Em termos de capacitação para o trabalho, em 1809 foi criado o Colégio

das Fábricas, no Rio de Janeiro, para ensinar ofícios para órfãos vindos de Portugal. A

Independência não trouxe avanços porque se continuou mantendo uma educação distante,

tanto de um sistema de educação popular, quanto de um ensino voltado para as ciências, as

técnicas e o trabalho. Nessa época o ensino médio era, preferencialmente, ministrado nos

seminários e, em 1837, o Seminário de São Joaquim (RJ) se transformou no Colégio Pedro

II, que passou ser o paradigma de ensino secundário, adotando um currículo muito

semelhante aos liceus franceses, no qual, obviamente, a formação para o trabalho era

totalmente afastada. No período compreendido entre 1840 a 1859, foram criadas as Casas

de Educandos e Artífices em 10 províncias, que objetivavam “tirar crianças da rua”,

ensinando-lhes um ofício. No início da República foram promulgadas três reformas –

Epitácio Pessoa (1901), Rivadácia Correa (1911) e Carlos Maximiliano (1915) que, por

receberem influência positivista, incluíram disciplinas científicas sem, contudo, contemplar

as de cunho técnico-profissional. Em 1909, Nilo Peçanha criou, em 10 Estados, as Escolas

de Aprendizes e Artífices que são consideradas como a origem dos CEFET's (BIAGINI,

2000).

A Reforma Capanema, que criou os “Ramos de Ensino Secundário, Agrícola,

Industrial e, um pouco mais tarde, o Normal”, legitimaram as propostas dualistas, que

visavam formar intelectuais, por um lado (secundário) e trabalhadores, por outro (ramos

técnicos), instaurando a dualidade estrutural. Os ramos técnicos não tinham direito de

acesso aos cursos superiores. Capanema criou, também, o SENAI (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial) e o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) que

subsidiados e administrados pelo empresariado, sempre foram voltados para os seus

interesses, formando trabalhadores submissos ao capital. Em 1959, as Escolas Técnicas

transformaram-se em Escolas Técnicas Federais. Em 1961, promulgou-se a Lei 4.024 (Lei

de Diretrizes e Bases) que promoveu a igualdade e a identidade plenas entre ensino técnico

e o secundário, extinguindo a dualidade estrutural. Em 1971, entrou em vigor, a Lei

5.692/71 (Lei de Diretrizes e Bases) que, sob a inspiração do tecnicismo e a “orientação”

dos técnicos da USAID (Agency for International Development) instaurou a

“profissionalização compulsória” que, segundo Kuenzer (1997), estava correta em seu

12

princípio, mas equivocada em muitos outros aspectos e, por isso mesmo, não conseguiu ser

devidamente implementada e aceita pela sociedade.

No final da década de 1970, as idéias da pedagogia construtivista se consolidaram e

perduraram até os anos de 1980, sob o princípio da construção do conhecimento pelo aluno

por meio de estímulos, atividades dirigidas de modo a conduzi-lo a relacionar as suas

concepções ao conceito científico já estabelecido (PARANÁ, 2007).

Em 1978, as Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do Paraná, do Rio de

Janeiro foram elevadas ao status de “CEFET's”, passando a ter direito de ministrar ensino

superior. Começa, a partir daí, a construção da concepção de Educação Tecnológica, pela

comunidade dos recém-criados CEFET's. Em decorrência da falácia da Lei 5.692/71,

entrou em vigor, a Lei 7.044/82 que extinguiu a “profissionalização compulsória”,

substituindo-a pela “preparação para o trabalho”. Devido à instauração da Nova República,

difundiu-se um clima de democratização, de participação social que levou à mobilização de

educadores e políticos, visando à elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e Bases para a

Educação Nacional. Nesse clima, confiou-se a Saviani a tarefa de elaborar uma nova LDB,

que representasse os interesses da sociedade. Em termos de educação profissional, a meta

era avançar na direção do ensino politécnico. Esse texto foi apresentado à Câmara Federal,

pelo deputado Otávio Elisio e após receber emendas, passou a se constituir como o

Substitutivo Jorge Hage. Entretanto, transitava no Senado, um texto elaborado por Darcy

Ribeiro e Marco Maciel, denominado de “Substitutivo Darcy Ribeiro", que, totalmente

afinado com as políticas reducionistas e neoliberais do Governo, venceu a desigual

correlação de forças e passou a se constituir como a nova “LDB” (Lei 9.394/96).

No início dos anos de 1990, conforme afirma Rocha (2003), os currículos

brasileiros passaram a ter um enfoque sociológico, sob a preocupação de desvelar o papel

do currículo como espaço de poder. Predominou a idéia de que o currículo pode ser

compreendido somente quando contextualizado política, econômica e socialmente.

Nos anos de 1990, as mudanças neoliberais realizadas no mundo do trabalho

colocaram a educação em pauta novamente, o que afetou as discussões a respeito de

currículo. Em âmbito mundial, encontros e conferências priorizavam a educação – inclusive

a Educação Básica – como alvo das reformas necessárias para a formação do trabalhador.

Organizações financeiras internacionais, como o Banco Mundial, passaram a condicionar

13

seus empréstimos a países como o Brasil, à adoção de políticas sociais e educacionais que

atendessem aos interesses daquelas mudanças. Nesse contexto, ocorreu a produção e a

aprovação da nova Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB 9394/96), bem

como a construção dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais).

Os PCN foram apresentados, então, como documento balizador para as

reformulações curriculares que deveriam ocorrer nos estados brasileiros e trouxeram, em

seu discurso, a busca pelo significado do conhecimento escolar, pela contextualização e

interdisciplinaridade, a fim de evitar a compartimentação do conhecimento. No entanto,

tratava-se de uma política que gerou esvaziamento de conteúdos das disciplinas, os quais

passaram a ser apenas um meio para desenvolver as competências e habilidades necessárias

ao ingresso no mercado de trabalho, ao final do Ensino Médio. A ênfase na abordagem de

temas transversais também desfocava, o que é específico dos conhecimentos historicamente

constituídos, num enfoque reducionista das possibilidades de trabalho pedagógico

interdisciplinar (PARANÁ, 2007).

Segundo Domingues et al. (2000), toda mudança curricular é parte de uma política

de desenvolvimento do país, e, portanto, o currículo deve expressar coerência e articulação

com esse projeto. Isso explica, em grande parte, porque o planejamento curricular está

adquirindo centralidade nas reformas educativas, especialmente na América Latina. No

caso brasileiro, isso se evidencia nas reformas curriculares em curso (PCNs do Ensino

Fundamental e Médio e Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica e

superior) e nos mecanismos de avaliação do sistema (Saeb, Enem, ENC, Paiub etc.).

No Brasil, apesar da importância que os governos dão ao planejamento curricular, a

história tem demonstrado que, sucessivamente, as reformas “fracassam”. É o que demonstra

a maioria dos estudos acerca, por exemplo, das reformas de 1960 (Lei no 4024/61) e 1970

(Lei no 5692/71). Provavelmente o insucesso se deveu, basicamente, à ausência de

financiamento do processo de manutenção e investimento e à falta de uma política

“agressiva” de formação de professores e de recursos humanos em geral. Deveu-se também

à ausência de uma política de adequação do espaço e da infra-estrutura pedagógica, além da

inexistência de uma política editorial que superasse o passado. Além disso, essas políticas

de currículo têm se caracterizado como programas de governo, isto é, com início e fim

determinados pelos mandatos. Falta tempo para sua implantação e consolidação no espaço

14

de um governo, acarretando descontinuidade administrativa e pedagógica. O mais grave é

que tais políticas levam ao descrédito no âmbito escolar, uma vez que os professores não

acreditam nelas, e, portanto, não se engajam efetivamente (DOMINGUES et al., 2000).

1.2-) Histórico do ensino de Química no Brasil

No Brasil, as primeiras atividades de caráter educativo em Química surgiram no

início do século XIX, provenientes das transformações políticas e econômicas que ocorriam

na Europa. O estudo da disciplina de Química no ensino secundário no Brasil foi

implantado em 1862, segundo dados do 3º Congresso sul-americano de Química

(BIAGINI, 2000).

Segundo Schnetzler (1981), em 1875 foi produzido o primeiro livro didático de

Química para o ensino secundário. A construção dos currículos, nessa época, teve por base

três documentos históricos produzidos em Portugal, na França e no Brasil (CHASSOT,

1995), a saber:

- Normas do curso de filosofia contidas no Estatuto da Universidade de Coimbra (1772);

- Texto de Lavoisier: Sobre a maneira de ensinar Química (escrito entre 1790 e 1793);

- Diretrizes para a cadeira de Química da Academia Médico-Cirúrgica da Bahia (1817).

As recomendações de Coimbra definiram o que seria o ensino em Portugal e

marcaram fortemente todo o período imperial brasileiro. O texto do cientista Lavoisier foi

decisivo porque foi adotado nas escolas militares brasileiras, nas escolas de engenharia e

nas escolas preparatórias para o ensino superior. As diretrizes para a cadeira de Química,

elaboradas pelo Conde da Barca, influenciadas por uma carta do rei de Portugal,

reconheciam a importância da Química para o progresso dos estudos da medicina, cirurgia

e agricultura e, além disso, indicavam o ensino dos princípios práticos da Química e seus

diferentes ramos aplicados às artes e à farmácia para o perfeito conhecimento dos muitos e

preciosos produtos naturais do Brasil (PARANÁ, 2007).

De acordo com Schwartzman (1979), a Primeira Guerra Mundial (1914-1918)

impulsionou a industrialização brasileira e acarretou aumento na demanda da atividade dos

químicos. Em conseqüência, abriram-se as portas para o ensino de Química de nível

superior, oficializado com um projeto para criação do curso de Química Industrial,

aprovado em 1919, subsidiado pelo governo federal.

15

O 1.º Congresso Brasileiro de Química realizou-se em 1922, no Rio de Janeiro,

tendo como resultados a fundação da Associação Brasileira de Química (que antecedeu a

atual Sociedade Brasileira de Química), a criação da Sociedade Brasileira de Educação e o

movimento de modernização para o ensino brasileiro (PARANÁ, 2007).

Em 1929, no Brasil, a crise do café fez mudar o eixo de produção econômica, pois o

país deixou de ser somente agrário e passou a investir na industrialização. Esse processo

possibilitou a modernização do ensino brasileiro, em especial do ensino superior

(PARANÁ, 2007).

A partir de 1931, com a Reforma Francisco Campos1, a disciplina de Química

passou a ser ministrada de forma regular no currículo do Ensino Secundário no Brasil.

Inspirada no escolanovismo-pragmatista que, não alterou a direção academicista e

propedêutica do ensino secundário, continuou não contemplando a atividade laboral.

Campos criou o Ensino Comercial, que passou a atender às classes trabalhadoras,

funcionando completamente à parte do sistema escolar e sem dar acesso ao nível superior.

Em 1941, a Escola de Aprendizes e Artífices passou a se denominar “Liceu Industrial” e,

logo depois, transformou-se em Escola Técnica.

Documentos da época apontam alguns objetivos para o ensino de Química voltados

para a apropriação de conhecimentos específicos e também despertar o interesse científico

nos alunos e enfatizar a sua relação com a vida cotidiana (MACEDO & LOPES, 2002).

Segundo Senna

O ensino da Química tem por fim proporcionar aos alunos o conhecimento da

composição e da estrutura íntima dos corpos, das propriedades que delas decorrem e

das leis que regem as suas transformações, orientando-o por tirocínio lógico e científico

de valor educativo e coordenando-o pelo interesse imediato da utilidade, e com as

aplicações da vida quotidiana – Reforma Francisco Campos – 1931 a 1941 (SENNA

apud SCHNETZLER, 1981, p.10).

Entre a década de 1950 e 1970, o ensino de Química foi marcado pelo positivismo

expresso no método científico de ensinar ciências por meio da descoberta e redescoberta,

influenciado por programas norte-americanos do ensino de Química, Biologia e Física, a

partir de experimentos com o objetivo de preparar o aluno para ser cientista. Isto

1

DECRETO N. 19.890 - DE 18 DE ABRIL DE 1931.

16

influenciou sobremaneira a atividade docente. Estava em vigor a Reforma Capanema

(1942-1960) e de acordo com a Portaria nº 1045 de 14/12/1951

O ensino de Química deve ter em vista não só a aquisição dos conhecimentos

que constituem esta ciência em seu conteúdo, em suas relações com as ciências afins e

em suas aplicações à vida corrente, mas também, e como finalidade educativa de

particular interesse, a formação do espírito científico. – Reforma Gustavo Capanema –

1942 a 1960 (apud SCHNETZLER, 1981, p.10).

De acordo com Krasilchik (2000),

Tomando como marco inicial a década de 50, é possível reconhecer nestes

últimos 50 anos movimentos que refletem diferentes objetivos da educação modificados

evolutivamente em função de transformações no âmbito da política e economia, tanto

nacional como internacional. Na medida em que a Ciência e a Tecnologia foram

reconhecidas como essenciais no desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino

das Ciências em todos os níveis foi também crescendo de importância, sendo objeto de

inúmeros movimentos de transformação do ensino, podendo servir de ilustração para

tentativas e efeitos das reformas educacionais.

Embora muitos professores ainda concebam sua prática de sala de aula como um

mundo à parte da teoria, há um movimento por parte dos profissionais da educação, para

estabelecer vínculos entre a história, os saberes, a metodologia, a avaliação para o ensino de

Química.

Na LDB, as prioridades político-pedagógicas são as seguintes:

•

resgatar a especificidade da disciplina de Química;

•

deixar de lado o modo simplista como a disciplina de Química era tratada nos PCN,

entendida como área do conhecimento, e

•

recuperar a importância da disciplina de Química no currículo escolar.

Para isso, a ênfase no estudo da história da disciplina, em seus aspectos

epistemológicos, defende uma seleção de conteúdos estruturantes que a identifique como

campo do conhecimento constituído historicamente, nas relações políticas, econômicas,

sociais e culturais das diferentes sociedades. Esses são pressupostos para uma abordagem

pedagógica crítica da disciplina de Química, que ultrapasse o conceito subserviente da

educação ao mercado de trabalho. O objetivo é formar um aluno que se aproprie dos

17

conhecimentos químicos e seja capaz de refletir criticamente sobre o período histórico atual

(PCN, 2002).

1.3-) A crise no ensino de Química

As tarefas da escola vão além das aspirações de preparar para o trabalho, embora ela

contribua para essa tarefa. Se pretende formar para a cidadania, a educação média deve

atualizar histórica, social e tecnologicamente os jovens cidadãos. Isso implica na

preparação para o bem viver, dotando o aluno de um saber crítico sobre o trabalho alienado

(DOMINGUES et al., 2000).

Dispor de conhecimentos rudimentares, isto é, noções básicas dessa matéria, ajudam

o cidadão a se posicionar em relação a inúmeros problemas da vida moderna, como

poluição, recursos energéticos, reservas minerais, uso de matérias-primas, fabricação e uso

de inseticidas, pesticidas, adubos e agrotóxicos, fabricação de explosivos, fabricação e uso

de medicamentos, importação de tecnologia e muitos outros. Além disso, aprender acerca

dos diferentes materiais, suas ocorrências, seus processos de obtenção e suas aplicações,

permite traçar paralelos com o desenvolvimento social e econômico do homem moderno.

Tudo isso demonstra a importância do aprendizado de Química (TORRICELLI, 2007).

Por outro lado, saber como se processa o conhecimento químico pode dotar as

pessoas de um pensamento crítico mais elaborado. O estudo dessa matéria permite a

compreensão da formulação de hipóteses, do controle de variáveis de um processo, da

generalização de fatos por uma lei, da elaboração de uma teoria e da construção de modelos

científicos (TORRICELLI, 2007).

Como ciências experimental, que procura compreender o "comportamento" da

matéria, a Química se utiliza de modelos abstratos que procuram relacionar o mundo

macroscópico com o microscópico universo atômico-molecular. Esse exercício é de grande

valia para o desenvolvimento do raciocínio do estudante em qualquer área do conhecimento

(TORRICELLI, 2007).

O ensino de Química foi reduzido à transmissão de informações, definições e leis

isoladas, sem qualquer relação com a vida do aluno, exigindo deste quase sempre a pura

memorização, restrita a baixos níveis cognitivos. Enfatizam-se muitos tipos de classificação

que não representam aprendizagens significativas. Reduz-se o conhecimento químico a

fórmulas matemáticas e à aplicação de “regrinhas”, que devem ser exaustivamente

18

treinadas, supondo a mecanização e não o entendimento de uma situação problema. Em

outros momentos, o ensino atual privilegia aspectos teóricos, em níveis de abstração

inadequados aos estudantes (PCN, 2002).

A relação professor/aluno/conhecimento é uma relação complexa, pois professor e

aluno são sujeitos contextualizados, que irão atuar sobre a informação veiculada na relação,

reelaborando-a. O que denominamos “conhecimento escolar” emerge do dinamismo gerado

a partir da interação desses três elementos, embora uma visão reducionista dessa tríplice

relação tenda a considerar conhecimento escolar como algo equivalente à “matéria de

ensino”, aquele conteúdo que o professor, geralmente, “transmite” ao aluno (MOYSÉS,

1995).

A idéia de que a aprendizagem se faz em torno de conceitos, enunciados e

definições levam os professores a utilizar estes elementos como ponto de partida para o que

se quer ensinar. Outra ocorrência de tal enfoque é a forma de apresentar um dado conteúdo.

A um conceito segue-se outro, que se articula com um terceiro, e assim por diante. No

entanto, o ponto de partida deveria ser fato ou experiência do cotidiano do aluno (FARIAS,

2005).

Ou seja, dominar um conceito vai muito além das simples cadeias de associações.

Estas, quando muito, podem levar à elaboração de pseudoconceitos, não dos verdadeiros

conceitos. Assim, por exemplo, um professor pode acreditar que conseguiu fazer com que

seus alunos elaborassem um dado conceito pelo simples fato de serem capazes de repetir o

que foi “ensinado”. Mas se eles não conseguem generalizar, aplicando o conceito a outras

situações, se não conseguem perceber casos particulares que o exemplificam, não

chegaram, ainda, a elaborar conceitos. Estão no estágio anterior, chamado por Vygotsky

(1987) de pseudoconceitos.

Ainda de acordo com Vygotsky (1987), a tarefa de ser mediador entre o objeto e o

sujeito do conhecimento exige do professor o desenvolvimento de certas atitudes.

Destacam-se dentre essas, a de descobrir o que o aluno já sabe; a de organizar de forma

coerente e articulada o conteúdo a ser transmitido; a de criar condições para que ele possa

passar do particular para o geral, e deste para aquele, de tal forma que ele próprio

reconstrua o conhecimento. Nisto reside, provavelmente, um dos aspectos mais importantes

do processo de aprendizagem escolar. Deve-se ter a preocupação de levar o aluno a

19

compreender o sentido do conteúdo, qual a relação que ele tem com a sua vida, com seu

mundo e com a sociedade na qual está inserido.

Em alguns momentos deixa de haver a prevalência do significado, ocorrendo então

um outro tipo de aprendizagem: a automática ou a mecânica, ou seja, aquela que se

restringe a uma mera associação entre estímulo e resposta. A informação é armazenada de

maneira arbitrária, não havendo interação entre a nova informação e aquela já existente.

Não percebendo significado algum naquilo que está sendo ensinado, o aluno simplesmente

tenta decorar a informação (MOREIRA & MASINI, 2001).

Não é suficiente conhecer Química; é também preciso saber ensiná-la, e isso não se

faz por meio de atitudes mecânicas desvinculadas de uma reflexão mais séria. Pode-se

encontrar maneiras mais eficazes de transmitir essa disciplina. Além disso, o ensino de

Química deve estar estruturado de tal forma que permita ao professor trabalhar melhor

(ensinar com facilidade) e ao aluno aprender melhor (absorver o que lhe foi ensinado).

Quais são as variáveis que garantem um ensino assim? Algumas delas são melhores

condições de trabalho e de vida para professores e alunos, laboratórios razoavelmente

equipados e alguns recursos audiovisuais. Além disso, é indispensável um programa bem

estruturado (TORRICELLI, 2007).

As aulas expositivo-memorizativas não são as únicas alternativas para ensinar

Química, nem são as melhores. É necessário ainda fazer uma reflexão para decidir o quanto

ensinar de Química, como ordenar os assuntos tratados, de que maneira utilizar as

atividades práticas e como proceder a uma avaliação justa e rigorosa do que foi aprendido.

Existe harmonia e continuidade na estrutura do conhecimento científico. Se o ensino nos

diversos níveis for bem conduzido, esta estrutura começa a ser construída no ensino

fundamental, desenvolvendo-se, enriquecendo-se e complementando-se no ensino médio e

superior. A prática docente ao longo dos diversos níveis de ensino permite reconhecer a

continuidade de conhecimentos em Química e, por extensão, nas restantes disciplinas

científicas, com as quais deveria existir uma integração harmoniosa (TORRICELLI, 2007).

Sem pretender especular sobre qual seria a Filosofia da Educação compatível com

as colocações anteriores, alguns pontos indiscutíveis destacam de forma muito clara. Esses

pontos se relacionam com a necessidade de formar o cidadão e de preparar os futuros

20

profissionais e cientistas, num trabalho sem descontinuidades, a partir do ensino

fundamental (TORRICELLI, 2007).

2-) Objetivos

2.1-) Objetivos gerais

Analisar algumas dificuldades encontradas pelos alunos na aprendizagem de Química,

caracterizando-as e sugerindo formas de tornar esta aprendizagem mais significativa.

2.2-) Objetivos específicos

•

Identificar, através de questionário, os assuntos que os alunos apresentam mais

dificuldades;

•

Analisar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, distinguindo-as;

•

Caracterizar a barreira levantada entre aluno/professor/conhecimento.

3-) Material e Métodos

Para a avaliação das dificuldades dos alunos na aprendizagem de Química, foi

aplicado questionário (em anexo) para os alunos do ensino médio de três escolas: Colégio

Estadual Visconde de Araújo, do município de Macaé; Colégio Estadual XV de Novembro

e Colégio Professor Clóvis Tavares (Pró-Uni), ambas de Campos. A escolha foi feita na

tentativa de comparar as dificuldades dos alunos de escolas pública e privada.

O público–alvo do questionário foram alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio de

cada escola, por já terem visto os assuntos de Química Geral, Físico-Química e Química

Inorgânica. Neste questionário almejava-se saber a opinião dos alunos no que diz respeito a

aplicação da Química em sua vida e as dificuldades que sentem para entender estes

conteúdos.

Para comparar os resultados, foi feito o teste estatístico de Tukey (p<0,05).

4-) Resultados e Discussão

Segundo o INEP, o Brasil teve um mau desempenho no Programa Internacional de

Avaliação de Alunos (PISA) em 2006. Os alunos de escolas públicas e privadas ficaram na

21

54ª posição no teste de matemática e, na prova de leitura, o país foi o oitavo pior entre 56

nações. Com relação à prova de Ciências, o Brasil ficou em 52° lugar.

A presente pesquisa foi realizada com um total de 176 alunos que respondeu o

questionário, sendo que a maioria (56%) gosta da disciplina Química (Figura 1). Porém,

analisando comparativamente os alunos da escola particular com os da pública, observa-se

que, respectivamente, os da primeira gostam de Química, enquanto os da segunda, não

gostam. Tal questão foi levada em conta uma vez que o fato de gostar ou não da disciplina

pode estar atrelado a diversos fatores como o baixo desempenho nas provas e a grande

dispersão de atenção durante as aulas.

Você gosta de Química?

70

60

nº de aluno s

50

40

pública

30

part icular

20

10

0

sim

não

Figura 1. Opinião dos alunos entrevistados quanto a gostar ou não da disciplina Química.

De todos os alunos entrevistados, aproximadamente 44% destes acham a Química

uma disciplina interessante e 20% a acham difícil (Figura 2). Isto possivelmente está

relacionado ao fato desta disciplina ter ligação a quase tudo na vida do aluno, o que tornaria

necessário um posicionamento em situações que contribuem para a qualidade de vida.

22

O que você acha da Química?

60

nº de alunos

50

40

pública

30

particular

20

10

te

res

po

nd

eu

rta

n

po

im

nã

o

fíc

il

di

ão

aç

lic

ap

ch

a ta

se

m

in

ter

e

ss

an

te

0

Figura 2. Opinião dos alunos entrevistados quanto ao que acham da Química.

Apresentar conhecimentos básicos da Química ajuda o cidadão a se posicionar

acerca dos diferentes materiais, suas ocorrências, seus processos de obtenção e suas

aplicações, permitindo traçar paralelos com o desenvolvimento social e econômico do

homem moderno (TORRICELLI, 2007). Este interesse é também observado por Corrêa &

Neto (2007) e Cardoso & Colinvaux (2000), demonstrando um novo olhar dos discentes à

disciplina Química. Um fator que poderia influenciar na dificuldade no entendimento de

assuntos da Química seria a inadequação na seqüência dos conteúdos que passa uma visão

bastante deformada da Química, o que dificulta a compreensão de seus conceitos. Isto torna

mais difícil entender as relações entre os fatos, as leis, as hipóteses, as teorias e os modelos

científicos. Como resultado, a memorização de símbolos, nomes, fórmulas, leis, teorias,

equações e regras passam a ser a principal atividade dos alunos de Química (TORRICELLI,

2007).

Segundo Hora & Santos (2004), quando se fala em fracasso escolar, por uma

questão de conveniência, freqüentemente se remete ao aluno a culpa por isso. É

despropositado, para não dizer irresponsável, considerar que o aluno é “o vilão” dos

problemas educacionais. É surpreendente o fato dos alunos que vivem em uma sociedade

denominada pós-industrial, onde Ciência e Tecnologia atingiram status nunca antes

23

alcançado, revelem um desinteresse tamanho pelo ensino de Ciências. É difícil acreditar

que o desinteresse seja inato no aluno. Provavelmente o desinteresse decorre da forma

como a Ciência lhe é transmitida na escola. O interesse de uma pessoa por algo só se revela

se isto lhe satisfaz uma necessidade. Se a necessidade de algo é importante para a pessoa, o

interesse é maior; o que não satisfaz não tem importância (HORA & SANTOS, 2004).

A maioria dos alunos entrevistados gosta do professor de Química (81%) e, ao

serem questionados sobre se o professor explica bem o conteúdo, 71% deles responderam

sim (Figura 3).

Figura 3. Opinião dos alunos entrevistados quanto a gostar ou não do professor de

Química e se o mesmo explica bem ou não o conteúdo.

Para o professor, não é suficiente conhecer Química; é também preciso saber

ensiná-la. O tornar-se professor é um processo historicamente elaborado, no qual se espera

a transmissão do conhecimento acumulado pela humanidade, naturalizado e imprescindível

às novas gerações (SILVA et al., 2003). A interdisciplinaridade e a contextualização não

são coisas novas. O difícil é transformar isso em realidade, ou seja, em práticas escolares

cotidianas. Embora os professores tenham sido, histórica e freqüentemente, levados a

reproduzir o que os “curriculistas” definiam, hoje há numerosas experiências que

confirmam o potencial criativo e reflexivo dos professores (DOMINGUES et al., 2000).

A maior parte dos alunos acha aplicação da Química no cotidiano (64%) e 30%

acham que só tem utilidade para o vestibular (Figura 4). Considerando os resultados das

escolas pública e particular separadas, observa-se que 38% dos alunos da particular acham

24

que a Química só tem aplicação para o vestibular e 57% acha que tem aplicação para a

vida, enquanto na pública 23% só vê aplicação para o vestibular e 70% encontram

aplicação no cotidiano.

Você acha que a Quím ica t em algum a aplicação

no seu dia-a-dia?

80

70

60

50

p ú b lic a

40

p a r t ic u la r

30

20

10

0

s im

não

s ó p a ra

v e s t ib u la r

Figura 4. Opinião dos alunos entrevistados quanto a gostar ou não da disciplina Química.

É possível observar, com estes resultados, que o vestibular tem um papel muito

importante no ensino médio, tornando-o um fator que complicar o ensino; a pressão para

"dar matéria" e "terminar o programa" tem como resultado, entre outros, a superficialidade

da análise dos fenômenos, a má construção dos conceitos e a ausência do relacionamento

do assunto com o saber todo da Química. Desta forma, provavelmente aí esteja um dos

maiores entraves do ensino de química em nosso país, pois a influência do vestibular sobre

as ações docentes tem demonstrado resultados desastrosos para os alunos. Uma vez que,

para a grande maioria, a prova de Química ainda continua a ser considerada como um

grande obstáculo para os que almejam um curso superior. Neste cenário, é muito difícil

aceitar que um aluno egresso do ensino médio não tenha conhecimento químico suficiente,

nem para obter aprovação no vestibular, nem para entender melhor o seu cotidiano

(TORRICELLI, 2007; PEIXOTO, 1999).

A figura 5 mostra as maiores dificuldades dos alunos, sendo a interpretação de texto

a maior das dificuldades, com 45% dos alunos, seguido pela matemática (27%) e entender

conceitos (21%). Dos alunos da particular, as maiores dificuldades são a matemática (36%)

25

e interpretação de texto (34%), enquanto para os da pública, a maior dificuldade está na

interpretação de texto (52%).

Qual é a sua maior dificuldade na disciplina?

70

60

nº de aluno s

50

40

pública

30

part icular

20

10

0

en t ender

con ceit os

int erp ret ar

t ext o

m at em át ica

out ro s

Figura 5. Opinião dos alunos quanto a maior dificuldade encontrada na disciplina.

Os professores de química em geral gostariam que, relativamente aos fatos,

conceitos e princípios químicos, os alunos não só os recordassem e compreendessem, mas

também os aplicassem para resolver problemas. Contudo, a maior parte dos professores de

Química queixa-se que os alunos têm sérias dificuldades na resolução de problemas: não

sabem interpretar o que leram, não entendem o que está escrito, além de apresentarem

dificuldades no entendimento dos conceitos básicos e na matemática, quando esta é prérequisito para a compreensão do assunto em estudo. As disciplinas possuem socialmente

uma individualidade tão forte e arraigada, isto é, características e conhecimentos

específicos marcantes, códigos e regras tão próprios, os quais influenciam e são

influenciados pelas estruturas rígidas escolares, que podem prejudicar as interações e o

diálogo entre elas (TORRICELLI, 2007).

26

Foi pedido aos alunos para atribuírem notas aos conteúdos obrigatórios no currículo

de Química, numerando do mais fácil (número 1) até o mais difícil (número 10). Os valores

foram analisados estatisticamente pelo teste de Tukey (p<0,05) cujo resultado apresentou

que, dos conteúdos, os que representam maior dificuldade para os alunos aprenderem são

cinética química, eletroquímica e estequiometria. Os considerados mais fáceis foram

estrutura do átomo e tabela periódica (Figura 6). Tais resultados podem ser corroborados

notas atribuídas pelos alunos

pelas médias dos valores atribuídos pelos alunos, apresentados na Tabela 1.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1- Estrutura do átomo

2- Tabela periódica

3- Ligações químicas

4- Funções químicas

5- Relações de massas

6- Estequiometria

7- Soluções

8- Termoquímica

9- Eletroquímica

10- Cinética

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Conteúdos

Figura 6. Conteúdos de Química classificados pelos alunos entrevistados de acordo com o

grau de dificuldade.

É possível observar na Tabela 1 que os assuntos considerados mais difíceis pelos

alunos da escola particular (eletroquímica, cinética e estequiometria) foram diferentes dos

considerados pelos alunos das escolas públicas (termoquímica, estequiometria e soluções).

Provavelmente tal fato está associado à forma como os assuntos são abordados nas escolas,

onde as particulares visam a aprovação no vestibular e as públicas apresentam, em sua

maioria, baixa qualidade no ensino e professores desmotivados. Outro possível motivo das

escolhas destes temas seriam as dificuldades em outras disciplinas que são pré-requisitos

para o entendimento do assunto abordado na Química, como a matemática e o português.

27

Tabela 1. Média dos valores atribuídos pelos alunos aos assuntos de Química de acordo

com a dificuldade.

Assunto\Escola

Estrutura do átomo

Tabela Periódica

Ligações Químicas

Eletroquímica

Cinética Química

Funções Químicas

Relação de Massas

Estequiometria

Soluções

Termoquímica

Particular

2,7

3,2

4,5

8,6

7,8

5,1

5,1

7,2

5,0

5,2

Pública

3,8

3,9

4,5

5,7

6,0

5,4

5,5

6,6

6,5

7,2

Média

3,3

3,5

4,5

7,2

6,9

5,2

5,3

6,9

5,8

6,2

Dos entrevistados, apenas 6% tem ou tiveram aula prática de Química (Figura 7) e

são unânimes em afirmar que este tipo de aula auxilia muito o entendimento do conteúdo.

V o c ê t e m a u la s p r á t ic a s ?

18 0

16 0

14 0

12 0

10 0

p a r t ic u la r

80

p ú b lic a

60

40

20

0

s im

não

Figura 7. Afirmação dos alunos entrevistados quanto a terem ou não aulas práticas de

Química.

28

A ausência de atividades experimentais bem planejadas não oportuniza os alunos de

vivenciar alguma situação de investigação, o que lhes impossibilita aprender como se

processa a construção do conhecimento químico. A utilização de experimentos facilita

muito a compreensão da produção do conhecimento em Química e, sem compreensão, é

difícil aprender a disciplina. Nesta perspectiva, é interagindo com o mundo cotidiano que

os alunos desenvolvem seus primeiros conhecimentos químicos. Ausubel também enfatiza

a necessidade de uma estrutura anterior de conhecimento, denominada subsunçor, que serve

como “âncora” para a interpretação e incorporação de novos conceitos. Esta “ancoragem” a

conhecimentos anteriores dá sentido à nova informação, definindo assim o que Ausubel

chama de Aprendizagem Significativa. A cada assimilação o subsunçor modifica-se,

tornando-se mais amplo e apto à novas assimilações. As perspectivas apresentadas

enfatizam a existência de uma bagagem de conhecimentos prévios que influenciam no

ensino, assim como a importância do cotidiano no processo de ensino/ aprendizagem.

Devido ao fato de viver em sociedade, adquirimos um conhecimento que se torna

progressivamente mais estruturado e claro por estarmos continuamente discutindo,

elaborando e reelaborando nossas idéias com outros. Por outro lado, o contexto escolar

muitas vezes não possibilita uma maior discussão entre os alunos acerca dos conhecimentos

adquiridos, seja por limitação de tempo ou ainda devido à inadequação de nossos currículos

e práticas pedagógicas (FARIAS, 2007).

O ensino de química, muitas vezes, tem-se resumido a cálculos matemáticos e

memorização de fórmulas e nomenclaturas de compostos, sem valorizar os aspectos

conceituais. Observa-se a ausência quase total de experimentos que, quando realizados,

limitam-se a demonstrações que não envolvem a participação ativa do aluno, ou apenas os

convidam a seguir um roteiro, sem levar em consideração o caráter investigativo e a

possibilidade de relação entre o experimento e os conceitos. Não se deve, entretanto,

colocar, única e exclusivamente, a culpa dos problemas do ensino de química nos

professores. Dentre eles, é possível citar os cursos de formação deficientes, que reforçam a

aprendizagem passiva pelo formato expositivo das aulas de modo que “os futuros

professores tornam-se mais habituados à recepção de conhecimentos que ajudar a gerá-los”

(LIMA et al., 2000).

29

Outra razão para a insuficiência do ensino de Ciências está na pobreza do ensino

experimental, tanto qualitativa como quantitativamente. Observa-se, de pronto, uma

contradição criada pela própria estrutura do sistema educacional brasileiro. Se por um lado

reconhece a importância do ensino experimental, por outro lado dificulta a sua prática,

quando inviabiliza as condições necessárias no trabalho do professor para sua plena

concretização. Isso se dá pela ausência ou inadequação de laboratórios, pela insuficiência

da carga horária e até mesmo pela ausência de estímulo do docente para o desenvolvimento

de atividades práticas (HORA & SANTOS, 2004).

A não-contextualização da química pode ser responsável pelo alto nível de rejeição

do estudo desta ciência pelos alunos, dificultando o processo de ensino-aprendizagem.

Fechando um círculo, terrivelmente pernicioso para a aprendizagem dos conteúdos

químicos, temos uma formação ineficiente que não prepara os professores para a

contextualização dos conteúdos. A contextualização do ensino, por outro lado, não impede

que o aluno resolva questões clássicas de química, principalmente se elas forem elaboradas

buscando avaliar não a evocação de fatos, fórmulas ou dados, mas a capacidade de

trabalhar o conhecimento (ZANON & PALHARINI, 1995 apud LIMA et al., 2000).

5-) Proposta de ensino

Química: Contextualização e interdisciplinaridade para formar cidadãos

5.1-) Para que este projeto?

Uma das recomendações da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) é que a

escola se torne um espaço onde sejam vivenciadas experiências que favoreçam a

conscientização de que os cidadãos têm direitos e deveres, e precisam ser atuantes nos

processos da comunidade em que vivem. Portanto, a escola deve ser vista como espaço de

exercício de cidadania. No cotidiano escolar, as Ciências Naturais com freqüência se

dirigem à abstração próxima de um ensino mais acadêmico e se distanciam dos interesses

dos alunos e da própria sociedade devido à idéia que se faz de Ciência como algo do

alcance apenas dos gênios e não das pessoas comuns. A Ciência apresentada à sociedade

dessa forma, seja na escola ou fora dela, só pode contribuir para a exclusão social de

grandes parcelas das classes populares. Uma ciência que gera tal relação entre saber e

poder, por meio de sua linguagem, de seu discurso e de seus resultados, gera igualmente um

30

tipo de preconceito que exclui aqueles que não se orientam por seus princípios lógicos. Não

há dúvida de que as conseqüências de nossa formação escolar servem para a manutenção da

estrutura social. Afinal, a dominação, o poder que a Ciência confere, propaga-se por meio

do discurso do próprio professor que enaltece o saber científico como único conhecimento

verdadeiro sobre a Natureza. O discurso que começa na sala de aula acaba por contaminar,

assim, toda a mentalidade da população.

A conseqüência mais imediata é a falta de participação mais efetiva da população,

exatamente pela precariedade de uma Educação em Ciências mais adequada que aguçasse o

interesse pelo desconhecido e preparasse para o exercício da cidadania e da ética. A

cidadania e ética dependem de um conhecimento sobre cada situação, que forneça

motivação às lutas por benefícios para a população. Por exemplo, se eu não conheço as

conseqüências da falta de saneamento básico, como vou reivindicá-lo?

A escola se apresenta como o único canal de informações sobre saúde e meio

ambiente para as populações carentes. Assim, é fundamental conscientizar os indivíduos

sobre seus direitos constitucionais em relação à educação, saúde e ambiente, visando

garantir a sua participação na definição de políticas públicas direcionadas a essas áreas.

Compete aos educadores e profissionais de Educação um papel importante: desenvolver o

pensamento crítico através de ações em entidades, visando fortalecer os movimentos sociais

na luta por melhores condições de vida, saúde, ambiente e educação. A escola, que é um

local apropriado para a construção e reconstrução do conhecimento em Educação em Saúde

e Educação Ambiental, conforme reiteram os PCNs, deve favorecer a abordagem

interdisciplinar e transversal dos conteúdos mencionados, utilizando metodologias

participativas, caso deseje desempenhar seu papel como instituição reconhecida por suas

práticas transformadoras da sociedade.

As ciências que compõem a área Ciências da Natureza, que têm em comum a

investigação da natureza e dos desenvolvimentos tecnológicos, compartilham linguagens e

compõem a cultura científica. Há características comuns entre essas ciências que permitem

e aconselham organização e estruturação conjuntas de temas e tópicos. Com isso, ficam

facilitadas ações integradas, visando o desenvolvimento das competências gerais e dos

conhecimentos disciplinares. Os aprendizados científicos podem ser promovidos de forma

31

convergente pela Biologia, pela Química, pela Física e pela Matemática e em articulação

com as outras áreas, sempre tendo em vista o desenvolvimento das competências gerais.

Embora os documentos oficiais incluam os Temas Transversais como aspectos a

serem considerados para o ensino fundamental, tais temas não ficaram restritos a esse nível

de escolaridade, sendo possível estabelecer articulações entre esses temas e o ensino de

Química. A associação de alguns temas “atuais” com a educação em Química pode ser vista

como forma de tratar questões que fazem parte de “processos que estão sendo intensamente

vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em

seu cotidiano” (PCNs, 2000).

Esta é uma proposta de trabalho planejada para atender preferencialmente alunos do

Ensino Médio. Os textos ajudam a contextualizar os conteúdos, além do desenvolvimento

do raciocínio, da criatividade e do senso crítico.

5.2-) Objetivos

Objetivos gerais

Promover a aprendizagem significativa do conteúdo pelo aluno através da

interdisciplinaridade, formando cidadãos críticos e participativos.

Objetivos específicos

Abordar assuntos do cotidiano do aluno através de reportagens de jornais, revistas,

TV e documentários de forma interdisciplinar – Ciências (Química, Física e

Biologia), Português, Matemática, Geografia, História, Ética e Cidadania;

Conscientizar os alunos da importância do conhecimento como ferramenta para a

conquista de uma melhor qualidade de vida.

5.3-) Metodologia

Nesta proposta é sugerido o texto “Ataque à pele” (Michelle L. Costa & Roberto

Ribeiro da Silva. Química Nova na Escola, N° 1, Maio 1995) para ser explorado. São

propostas atividades para o desenvolvimento do trabalho:

Ataque à pele

Uma investigação histórica do banho solar entre os seres humanos traz conclusões

bastante curiosas. Mesmo em uma rápida retrospectiva, verifica-se que a pele branca muitas

32

vezes indicou posição de destaque na sociedade. Enquanto trabalhadores, servos e escravos

passavam a maior parte do seu tempo ao sol, os aristocratas procuravam a sombra,

carregando guarda-sóis, usando chapéus ou viseiras e ficando em lugares cobertos. Para

muitos, entretanto, a Revolução Industrial levou embora a busca da palidez. Os

trabalhadores, agregados em fábricas, passavam longos períodos em lugares fechados. A

industrialização barateou o custo da sombra e aumentou o preço da luz solar. Quem tinha

um bronzeado mostrava que tinha tempo livre e saúde para viajar aos locais onde pudessse

tomar muito sol. Esta é uma versão da história. Uma outra é que na alta sociedade européia,

na década de 20, o chique era ter a tez branco-leite. Somente pessoas simples, que

trabalhavam nos campos, eram bronzeadas. Então, a estilista Coco Chanel, depois de um

cruzeiro pelo Mediterrâneo, apareceu com um bronzeado dourado. Sempre ditando

tendências, Chanel fez de sua cor a coqueluche do momento. Foi aí que começou a nova era

do bronzeado.

Hoje em dia, o sentido do bronzeado está intimamente ligado a tempo de lazer ou a

férias. Nessas ocasiões, as pessoas gastam mais tempo preocupando-se com a estética.

Tanto na praia como na piscina, as queixas são sempre as mesmas:

• Por que é que todo mundo consegue pegar um bronzeado melhor do que o meu?

• Será que possuem um tipo diferente de pele?

• Será que estão usando um bronzeador com algum tipo de fórmula mágica?

• Por que minha pele quase sempre fica vermelha e descasca?

Acabe com as chateações controlando seu bronzeado. É fácil: basta saber como o

sol afeta a pele e como determinadas substâncias atuam numa loção. Vamos começar pelas

noções básicas.

O beabá dos raios solares

O sol emite um amplo espectro de radiação eletromagnética, e a maior parte dela é

muito nociva para os seres vivos. No entanto, grande parte da radiação nociva – raios

cósmicos, raios X, ultravioleta (Tabela 1) – é absorvida pelas camadas superiores da

atmosfera, principalmente pela camada de ozônio. Daí, a preocupação com a possível

destruição da camada de ozônio pela ação das substâncias emitidas pelas turbinas de aviões

supersônicos, aviões militares e jatos comerciais e dos aerossóis que expelem

clorofluorocarbonetos.

Tabela 1. O espectro eletromagnético. Um nanômetro (nm) corresponde a 10-9 m.

Tipo de radiação

raios cósmicos e raios

gama

Raios-X

raios ultravioleta

luz visível

luz infravermelha

Microondas

ondas de rádio

Comprimento de onda

(nm)

0,01 a 0,1

0,1 a 200

200 a 400

400 a 700

700 a 50 000

50 000 a 10 000 000

10 000 000 a 10 x 1012 m

33

A radiação eletromagnética pode ser descrita como sendo constituída por ondas

eletromagnéticas. As diferentes ondas que compõem a radiação solar podem ser

diferenciadas através de seus comprimentos de onda. A distância entre dois pontos

simétricos e consecutivos de uma onda (ou de dois mínimos) é o que se denomina

comprimento de onda (Figura 1).

Da parte do espectro eletromagnético que atinge a superfície da Terra (ultravioleta,

visível e infravermelho), a faixa que está diretamente envolvida com o bronzeamento da

pele é a do ultravioleta, a mais energética das três. Essa faixa possui um comprimento de

onda que varia, aproximadamente, de 200 a 400 nanômetros. De acordo com suas

propriedades físicas e com seus efeitos biológicos, a faixa ultravioleta é normalmente

dividida em sub-regiões. São elas: UV-C, UV-B, UV-A.

Os raios UV-C variam de 200 a 290nm, sendo os de maior energia e menor

comprimento de onda. Essa radiação é nociva aos tecidos vivos. Pode matar organismos

unicelulares e prejudicar a córnea dos olhos. Felizmente, o UV-C é absorvido pela camada

de ozônio da atmosfera. O comprimento de onda dos raios UV-B varia de 290 a 320 nm, e

atinge a superfície da Terra em quantidades muito pequenas. O UVB provoca a

vermelhidão associada às queimaduras do sol, sendo também um dos grandes causadores

de alguns tipos de câncer de pele. Os raios UV-A variam de 320 a 400 nm e são a menos

energética das três sub-regiões. ‘Luzes negras’, usadas para iluminar boates, estão incluídas

nesse comprimento de onda. Assim como o UV-B, o UV-A é capaz de acionar os

mecanismos do bronzeamento, sendo chamado algumas vezes de ‘raio bronzeador do sol’.

Embora o UV-B seja o principal responsável pelos efeitos nocivos à pele, alguns

especialistas acreditam que o UV-A também contribua na produção de queimaduras.

A profundidade da pele

A pele humana possui diversas camadas de tecido. A camada mais externa é

conhecida como epiderme. Na parte superior da epiderme, o estrato córneo, células mortas

estão comprimidas de forma compacta em uma camada de aproximadamente 20 células de

profundidade. A segunda camada é a derme. Essa camada importante possui o tecido

conjuntivo, os capilares, os nervos, as glândulas sudoríparas e os folículos capilares.

Ao longo da membrana que liga a epiderme à derme se encontram dois tipos de

células especializadas que são de particular interesse dos banhistas. Uma é a célula basal.

As células basais reproduzem células para a epiderme chamadas queratinócitos. Os

queratinócitos, ao longo de sua vida, vão se aproximando cada vez mais da superfície

externa devido ao surgimento constante de novos queratinócitos, provenientes da camada

basal, que empurram os mais antigos. Durante esse trajeto, essas células tornam-se

achatadas e alongadas e morrem. As células mortas, que agora formam o estrato córneo,

são pressionadas para cima até serem desprendidas por um processo conhecido como

descamação. Na pele não bronzeada, os queratinócitos medianos levam de três a quatro

semanas para migrar à camada basal da superfície da epiderme.

Injeção de bronzeado

A outra célula especializada produzida ao longo da membrana que une a epiderme à

derme é o melanócito. Essas células, embora em pequena quantidade, têm um importante

34

papel na proteção do corpo. Quando os raios UV-A ou UV-B atingem os melanócitos, eles

emitem uma resposta, produzindo um pigmento da pele chamado melanina (um polímero

complexo), capaz de absorver radiação ultravioleta. Nascemos com diferentes quantidades

desse polímero. Pessoas de compleição clara têm pouca melanina; as de pele morena têm

mais e as de pele escura têm muita.

A melanina interage com a radiação solar em dois estágios. No primeiro, grânulos

pálidos (desoxigenados) de melanina próximos à superfície da pele são transformados, pela

luz ultravioleta, em cor escura (oxidada). Isso produz um bronzeado imediato —

normalmente no prazo de uma hora — que desaparece dentro de um dia. Um bronzeado

mais duradouro é proporcionado pelo segundo estágio. Nesse processo, novas quantidades

de melanina são produzidas a partir da tirosina, um aminoácido abundante na proteína da

pele. Esse segundo estágio de bronzeamento resiste por vários dias sem a necessidade de

exposições posteriores ao sol. Novos banhos de sol não só produzem mais melanina como

também aumentam as cadeias de polímero e realçam a cor. Contudo, se mesmo depois de

terem sido estimuladas pela radiação ultravioleta as células responsáveis pela produção de

melanina possuírem uma baixa atividade, então é possível que a pessoa nunca fique

bronzeada.

Entretanto, o efeito final da radiação ultravioleta é a danificação das proteínas que

constituem o tecido elástico e conectivo da pele. Isso produz um irreversível

envelhecimento da pele, que se tornará enrugada, dura e macilenta.

Vermelho rubro

Um sinal comum da exposição excessiva é a vermelhidão – ou eritema – associada a

queimaduras solares. Em geral, os pesquisadores concordam que essa reação inflamatória,

que pode persistir por muitos dias, é um resultado ou da ação direta dos fótons ultravioletas

sobre pequenos vasos sanguíneos ou da liberação de compostos tóxicos de células

epidérmicas danificadas. As toxinas espalham-se pela derme, danificando os capilares e

causando a vermelhidão, o calor, o inchaço e a dor. Mais sangue circula pelas áreas

afetadas pelo UV, auxiliando no processo de recuperação. O grande volume de sangue faz a

pele parecer avermelhada. A circulação de sangue, que aumentou, também dissipa uma

grande quantidade de calor do corpo, e este é o motivo pelo qual a área da pele que foi

queimada parece quente ao toque. Essa reação normalmente atinge o auge entre 12 e 24

horas.

Autodefesa

A pele possui diversos mecanismos de autoproteção. Sua defesa mais simples é

aumentar a distância que a radiação deve percorrer antes de causar danos. A pele acelera a

produção de queratinócitos, o que torna a epiderme e o estrato córneo mais espessos. Essa

conduta aumenta a taxa da descamação, até diversos dias após a queimadura.

O bronzeado não é uma proteção absoluta contra os danos que os raios UV causam

à pele. Sendo uma reação retardada, uma grande quantidade de dano pode ocorrer antes de

um bronzeamento protetor se desenvolver. A melanina também não absorve todos os raios

UV. Pessoas que têm baixa densidade de melanina, isto é, as de pele mais clara, têm muito

pouca proteção natural.

35

Ao longo dos anos, uma exposição ao UV pode danificar a pele. Pesquisas recentes

indicam que mudanças na função do sistema imunológico da pele podem acontecer depois

de uma única queimadura. O câncer de pele tem sido associado à exposição ao UV-B.

Além disso, o excesso de radiação UV causa envelhecimento precoce – a pele torna-se

coriácea e enrugada. Esse dano, que pode começar enquanto você está ainda com seus 20

anos, é cumulativo e irreversível. Felizmente, muitos destes efeitos podem ser evitados.

Uma forma de prevenção é ficar fora do sol ou se cobrir. Para a maioria das pessoas,

entretanto, um método mais prático é usar protetores solares industrializados.

Sombra engarrafada

Agentes protetores solares (ou filtros solares) ajudam a bloquear a radiação UV

antes que ela cause danos. Para serem eficazes, os protetores devem ser à prova de água,

mas mesmo assim eles acabam sendo removidos. Além disso, deve ser observado que a

água doce dissolve os protetores com mais eficácia que a água salgada.

Alguns produtos são opacos e refletem a radiação UV, como as pastas brancas que

os salva-vidas costumam usar no rosto. Elas contêm pigmentos brancos refletores como o

dióxido de titânio (TiO2) e o óxido de zinco (ZnO).

Os agentes de proteção solar mais conhecidos são componentes orgânicos sintéticos

que bloqueiam seletivamente a radiação UV mais prejudicial. Suas estruturas químicas

usualmente incluem um anel benzênico substituído.

O benzeno puro absorve a radiação UV-C, mas, adicionando-se outros átomos ao

anel benzênico, a absorção se estende à região UV-B. Esses compostos benzênicos

‘substituídos’ foram sintetizados para absorver o UV-B prejudicial e deixar o UV-A passar.

Isso permite um bronzeamento sem queimaduras, apesar de algum dano ainda ocorrer.

Um dos agentes de proteção solar mais antigos e ainda amplamente usado é o ácido

p-aminobenzóico, comumente conhecido como PABA. São também usados derivados do

PABA, benzofenonas e outros compostos. Esses agentes podem ser usados individualmente

ou misturados. A preparação do protetor solar ideal deve ser esteticamente favorável, de

modo que as pessoas que ficam muito tempo ao sol sintam-se bem usando a proteção

proporcionada por esses produtos químicos industrializados.

FPS: fator de proteção solar

Após 20 minutos de exposição ao sol do meio-dia, um tipo normal de pele branca

não bronzeada será afetado pela queimadura do sol, dando origem a uma vermelhidão Essa

vermelhidão só se tornará visível 24 horas depois. A exposição necessária para produzir

esse efeito é chamada de dose eritemal mínima, que depende da intensidade da radiação e

do tempo de exposição. Ao se comparar o tempo necessário para produzir esse efeito

eritemal mínimo sobre a pele desprotegida com o tempo necessário para produzi-la sobre a

pele protegida com uma quantidade padrão de protetor solar, é possível definir o fator de

proteção (FP) para um dado protetor. Assim, o fator de proteção solar FPS é definido como:

FPS = Tpp

Tpd

36

Em que Tpp é o tempo de exposição mínimo para produção de eritema em pele protegida, e

Tpd o tempo de exposição mínima para produção de eritema em pele desprotegida. Um

protetor com fator de proteção 10 significa que ele permite que se fique ao sol dez vezes

mais tempo do que em sua utilização, com o mesmo resultado.

O fator de proteção deve ser proporcional à quantidade de luz UV transmitida

através da camada de protetor sobre a pele. Assim, se o protetor tem uma transmitância de

50%, isto é, deixa passar 50% da luz incidente, ele deve proporcionar um FPS 2. Em

contrapartida, um FPS 10 deve corresponder à transmitância de 10%.

Os valores de FPS são obtidos em laboratórios, mas por razões de ordem técnica

(dificuldade de se fabricar uma pele artificial que simule uma pele natural) optou-se pela

adoção do teste real, sendo as loções aplicadas na pele das pessoas (in vivo) para determinar

o fator de proteção. As fontes preferidas de radiação solar são artificiais (lâmpadas de vapor

de mercúrio ou de gás xenônio). O tipo de pele da cobaia é exposto à radiação de uma

lâmpada UV que simula o sol, mas que age mais rapidamente que ele. Uma região do corpo

(geralmente as costas) é exposta a uma série de feixes de luz UV. Cada feixe de luz incide

por um determinado tempo. Vinte e quatro horas depois, a pele é examinada para verificar

o eritema, a vermelhidão da queimadura. O tempo mínimo de exposição que produz

eritema é observado (25 segundos, por exemplo). Outra seção das costas é tratada com uma

quantidade precisa de protetor solar, e exposta a uma nova série de feixes por diferentes

períodos de tempo. Vinte e quatro horas depois, os locais onde a luz incidiu são

examinados e, novamente, o tempo mínimo que produz o eritema é anotado (200 segundos,

por exemplo). O FPS é a razão destes tempos.

Para fins práticos, isto significa que a pele leva oito vezes mais tempo para se

queimar com o protetor solar do que sem ele. Se você normalmente se queima depois de

uma hora de sol, você poderia, de acordo com este exemplo, ficar oito horas no sol usando

esse protetor solar.

Infelizmente, em nosso país, o alto custo das loções contendo filtros solares tem

dificultado o acesso dessa tecnologia à grande massa da população que se expõe

diariamente ao sol, seja por lazer ou por necessidade de trabalho. Aos químicos compete o

desafio de desenvolver novos produtos mais baratos e de qualidade equivalente.

O câncer de pele

Existem três tipos de câncer de pele: o carcinoma da célula basal, o carcinoma da

célula escamosa e o melanoma, que é o menos comum, porém o mais perigoso. Se a luz do

sol é a causa, ainda não se sabe. A morte provocada por melanoma começou a aumentar a

partir de 1920, e suas vítimas mais freqüentes são profissionais ou administradores e não

trabalhadores que passam seus dias ao sol. Trabalhos recentes sobre epidermologia

demonstraram que eventuais superexposições ao sol e queimaduras podem ser mais

significativas do que a exposição contínua e o bronzeamento.

Devido ao fato de efeitos da luz solar sobre a pele serem cumulativos e

normalmente exigirem anos de exposição até que o câncer se manifeste, os resultados só

aparecem muito tempo mais tarde.

Alguns cientistas acreditam que a destruição da camada de ozônio, que bloqueia a

maior parte da radiação ultravioleta do sol, está contribuindo para o aumento do câncer de

pele. Por enquanto, não existem muitas evidências para sustentar essa noção. Todavia, os

37

pesquisadores concordam que, com o passar do tempo, a diminuição da camada de ozônio

trará problemas.

A camada mais externa e dinâmica da pele, a epiderme, serve de primeiro estágio

para a manifestação da maioria dos tipos de câncer de pele. Tanto o carcinoma da célula

basal quanto o da escamosa se desenvolvem a partir das células mais comuns da pele, os

queratinócitos, que se formam na base da epiderme e rumam para a superfície da pele.

Próximos à base, os queratinócitos são ‘rechonchudos’, mas quando se direcionam para

fora tornam-se achatados no processo de transformação em células escamosas que formam

a resistência da pele, a superfície protetora. Os melanomas saem dos melanócitos, as células

produtoras de pigmentos.

As células epidérmicas tornam-se malignas quando o DNA de seus núcleos é

alterado, levando estes a se dividirem descontroladamente e a formarem tumores. A

transformação do DNA pode ser causada por repetidas exposições a raios X, a queimaduras

solares, doenças infecciosas ou contato freqüente com certas substâncias. Dentre esses

agentes causadores de câncer, o mais comum tem sido a luz ultravioleta produzida pelo sol.

Em geral, as pessoas mais vulneráveis ao câncer de pele são as de pele clara. Negros

raramente têm carcinomas ou melanomas. A razão de negros com melanoma em relação a

brancos com esse mal é de 1/15. A pigmentação escura é obviamente protetora. Os casos

raros de melanoma encontrados entre os negros acontecem quase exclusivamente em

regiões mais claras da pele que geralmente não estão expostas ao sol: palmas das mãos,

solas dos pés, a parte de baixo das unhas e até a boca. Este fato tem levado os especialistas

à conclusão de que a ocorrência de câncer em negros provavelmente tenha origem genética.

A geografia também tem um papel importante no câncer de pele. Regiões

equatoriais, onde o sol do meio-dia bate diretamente sobre a cabeça, recebem a radiação

ultravioleta mais intensa. Ao norte ou ao sul, os raios solares incidem na terra num ângulo

mais oblíquo, fazendo um caminho maior pela atmosfera, de forma que a camada de ozônio

absorve mais a luz ultravioleta antes de atingirem a superfície.

Tabela 2. Planeje seu bronzeado.

Cor da pele

Sensibilidade ao sol

muito clara

Clara

clara/média

Media

castanho-escura ou

negra

sempre se queima com

facilidade

sempre se queima com

facilidade

queima-se moderadamente

queima-se muito pouco

raramente ou nunca se

queima

Fator de proteção solar

recomendado

máximo (PFS 8-14) ou ultra (FPS

> 15)

extra (PFS 6-7)

moderado (PFS 4-5)

mínimo (PFS 2-3)

mínimo (PFS 2-3) ou nenhum

38

Conteúdo programático relacionado

•

•

•

•

•

•

•

•

Compostos orgânicos e

inorgânicos

Comprimento de onda e radiação

Tipos celulares do tecido epitelial

Saúde (câncer)

Interpretação de texto

Tema

A pele

Os raios solares

Conteúdo

Características

gerais da pele

• Os diferentes tipos

de pele

• Espectro

eletromagnético

•

•

•

•

•

•

•

O bronzeado

•

•

Doenças da pele

•

Sistema de defesa •

do organismo;

O bronzeado ao

longo da história. •

Doenças da pele

•

•

Distribuição

dos •

grupos étnicos no

mundo

Meio ambiente

•

Evolução

•

Problemas

ambientais

•

•

•

Preconceito

•

Ética e cidadania

•

•

Cálculos matemáticos

Evolução

Ética e cidadania (preconceito

racial)

Geografia

Meio ambiente (problemas

ambientais)

Sugestões de atividades

Observação da pele no microscópio;

Discussão das principais diferenças

entre os tipos de pele.

•

•

•

Síntese/Registro

Identificação e descrição

Análise dos tipos celula

Produção de texto sobre

Experiência da decomposição da luz

por um prisma;

Discussão sobre a importância dos

raios solares para os seres vivos.

Discussão

do

processo

de

bronzeamento e suas conseqüências a

curto e longo prazo;

Discussão das experiências dos alunos

sobre bronzeamento.

Pesquisa e discussão sobre os

principais tipos de doenças da pele;

Analisar os cuidados para evitar estas

doenças.

Pesquisar e analisar as adaptações da

espécie

humana

às

condições

ambientais.

•

•

Relatório da aula prática

Pesquisar os tipos de ra

sociedade.

•

Pesquisa e apresenta

bronzeamento;

Confecção de folde

bronzeamento a na saúd

protetor solar.

Pesquisa sobre os pr

conhecidos

Preparo de jornais inform

•

Montar um mapa com

humanos de acordo com

Experiência sobre camada de ozônio e

efeito estufa;

Pesquisar a importância da camada de

ozônio e do efeito estufa para a vida;

Discutir atitudes para minimizar estes

problemas.

Pesquisar sobre as origens do racismo;

Discutir o uso da pele e anexos

(cabelos, unhas) como meio de

expressão e na identidade cultural.

•

•

•

Relatório das experiênci