TOT

Excelso lótus de névoas diamantinas, irresistivelmente perfumado pelo mais

místico delirar da poesia, que um ósculo da Via Láctea, lascivamente eivado

de feitiçaria pagã, semeara nos lábios constelados do Infinito, a Lua saciava

a sede de Tot com o orvalho de magia cósmica que as pétalas de seu corpo

astral rociava, docemente. Seu refulgente olhar de feitiços de prata,

supremo vidente dos enigmáticos oráculos do Universo, convidava-o a colher o fruto de

imortalidade que abençoava o seu paraíso de luz imaculada, etereamente recamado de nascentes

de sapiência ancestral, que se ofereciam, na magnificência de seu esplendor secular, a todos

aqueles que se proponham a errar pela noite da vida, guiados pela estrela peregrina do

conhecimento, eterna pedra filosofal, esculpida por Tot no apogeu da Criação, que convertia as

trevas plúmbeas da ignorância, qual abismo onde somente o caos se manifestava, na luz

transcendental, inebriante brisa de ouro, que acariciava o nascimento do jardim da humanidade, a

fim de nele depositar a semente da sabedoria divina. Com efeito, Tot era proclamado, pelos

fervorosos teólogos de Hermopólis, eterno imo do seu culto, como o lídimo Ourives da Criação,

que, qual demiurgo universal incarnara uma íbis, a fim de chocar o ovo do mundo, tingindo de

seguida na tela do universo vítreo, a excelso pintura da vida, numa obra de arte ímpar apenas

concebida

pela

magnificência

do

som

de

sua

voz.

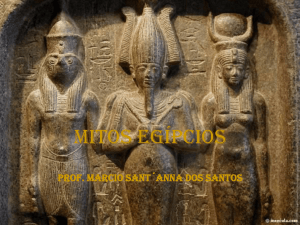

Esta cosmogonia esculpe no ouro da sua identidade a personificação da

inteligência divina, imprescindível naquele que não era senão uma

deidade criadora e auto- criada, indigitando-o assim líder da Ogdóade de

Hermopólis, um grupo de oito deuses, mais exactamente de quatro

casais, sendo os homens facilmente reconhecidos através das suas

cabeças de rã, em contraste com as suas esposas que ostentavam

cabeças de serpente. Este grupo divino incarnava os pilares que haviam

sustido a fundação do Universo: o casal original, isto é, aquele que Nun,

personificação do oceano primordial, e Nunet, espaço celeste suspenso

sob o abismo, constituíam; o casal Hehu e Hehet, ou seja, os espaços

imensuráveis e impossíveis de destinguir subjacentes ao caos; o casal

Keku e Keket, fruto das trevas e obscuridade; e por fim Ámon e

Amaunet, símbolos do desconhecido, ou seja, dos enigmas que haviam

nimbado o caos. A cidade edificada em honra destes oito deuses, actualmente denominada de ElAchmunein, era conhecida primitivamente por Khemenu, ou, na realidade, “A cidade dos oito

deuses”. Todavia, a identificação vinculada entre Tot e Hermes, permitiu aos gregos apelidaremna de Hermopólis, epíteto que se difundiu e estabeleceu através do tempo e das civilizações. Não

obstante a noite pejada de obscuridade que vela o seu nascimento (determinadas fontes afirmam

que Tot nasceu do crânio de Set, enquanto outras proclamam que o deus- íbis floresceu do

coração do criador num momento de melancolia), indubitável é a sublimidade da chama de

sabedoria divina, ateada pela suas invejáveis sagacidade e perícia, que dança na alma do arguto

deus- íbis. Como soberano do fecundo reino do conhecimento, Tot sentiu ser vital a difusão dos

insignes tesouros que este em sua imensidão guardava, pelo que abraçou a resolução de inventar

um instrumento apto a garantir a transmissão perpétua das ciências por ele cultivadas: a escrita.

Qual primeiro raio de luz bailando nos jardins dos céus, a escrita fende o luto da noite, a fim de

passear pelas fragrantes rosas dos hieróglifos, de brincar na árvore da comunicação, que o Verbo

e a Palavra, doce frutos dos deuses, coroavam num halo de fastígio.

A poesia, primeira manhã do mundo das almas, é cálice de Sol vertido pela taça de sua sapiência.

Os livros, alimento do intelecto, seu testemunho. Em harmonia com esta ideologia, os Egípcios

aludiam aos seus hieróglifos como medu- netjer, ou seja, “palavras do deus”, numa flagrante

oblação ao deus- íbis. Enquanto fautor da escrita, perpétua arauta do pensamento, Tot conquistou

o epíteto de neb medu- netjer, em português “O Soberano das Palavras Mágicas”. Ao integrar a

elite do panteão egípcio, Tot converte-se em depositário das confidências do excelso soberano dos

deuses, equivalente ao faraó na terra, garantindo assim a denominação de “Ré disse; Tot

escreveu”. Não constitui, deste modo, qualquer surpresa constatar que, num ápice, Tot alcançou a

preeminente posição de guardião dos arquivos divinos, emissário e escriba dos deuses. No seio da

comunidade celestial, é o deus- íbis quem abraça a incumbência de permitir que a praia de luz,

formada pelos cristais de luz das etéreas almas dos deuses egípcios, seja docemente banhada pelo

mar da harmonia cósmica. Por conseguinte, era ele que, através da análise das inúmeras regras

ditadas pelo criador na fundação do Universo, procura solucionar todas as querelas e desaires

semeados na sociedade dos céus. Desta forma, buscando a aplicação das leis estabelecidas

aquando da excelsa matriz da vida, os deuses reuniam-se em assembleias, marcando o início de

morosos julgamentos que, com frequência, se prolongavam durante alguns anos. Escutadas e

interpretadas todas as vozes envolvidas nos debates e recontros, Tot evoca a sua sapiência e sela

o julgamento com uma decisão apta a implantar a paz, onde outrora o caos reinara. Resolução

alguma

deverá

sem

perpetrada

sem

o

consentimento

do

escriba

divino.

A polivalência intelectual de Tot faculta-lhe a prerrogativa

de invadir e conquistar todo o reino das ciências, pelo que

ele é igualmente o deus das matemáticas, o calculador

primordial e imbatível. Dominando a criatividade e a razão,

o deus- íbis ousou estipular sozinho os limites dos nomos e

as

fronteiras

das

terras,

concebendo

assim

“o

ordenamento do País Duplo (Egipto) e a organização das

províncias; e não hesitou em erguer todos os santuários

dos deuses, dado possuir o monopólio do traçado e das

plantas. Além de oferecer-lhe o título de “Arquitecto

Divino”, esta liberdade tornou-o também patrono dos escribas, dos médicos, dos mágicos e dos

arquitectos. Vestido pelo sumptuoso cetim de prata que o luar tece na magia do Infinito, Tot

preside igualmente ao festim de feitiços e sonhos, oferecido pela noite no seu excelso palácio de

abismos constelados. Incarnação da Lua, eterna maga de fantasias pagãs, Tot fendia a mortalha

de trevas e pez que sufocava a essência da noite com a luz imaculada de sua adaga de feitiçaria

divina. No cosmos do tempo, a intemporal estrela de um mito imortaliza com seu fulgir ofuscante

o incidente que inspirou ao deus- íbis a poesia da Lua. Segundo este, Ré, cujo coração exânime,

dilacerado pelos infindáveis conflitos da humanidade, naufragava nos mares da exaustão do sentir

e do querer, cede à tentação de abdicar parcialmente da sua existência na terra, em prole de uma

vida serena nas alturas celestes. O seu auto- exílio lança o tempo no abismo do caos, visto que

doravante o astro- rei somente abençoaria a os seus súbditos terrenos durante o dia,

abandonando-os, por conseguinte, às trevas e ao caos, no decorrer da sua viagem pelo mundo

subterrâneo. Receando pela sorte da alma humana, Ré evoca então Tot, a fim de o indigitar seu

substituto. O poderoso regente dos céus proclamou então: “ Farei com que rodeies os dois céus

com tua beleza e claridade. E assim nascerá a Lua”. O seu passeio compassado pelos vales dos

céus privilegiou-o com outro dos céus díspares epítetos: “Touro entre as estrelas”. Esta vertente

de substituto do Sol durante a noite justificou igualmente que, durante a Época Baixa, o

apelidassem de “Áton de prata”.

Tornado Senhor do Tempo e das Estrelas, Tot ou “Governante dos anos” sonhara

igualmente o calendário, permitindo uma distinção entre os dias, os meses, as

estações e os anos. De facto, o deus íbis cometeu a audácia de reinventar o

conceito de tempo, a fim de prestar auxílio à deusa Nut, incarnação do céu, que,

seu o consentimento de Ré se havia unido a Geb, personificação da terra, em

lustrais núpcias divinas, fomentando assim a ira do regente supremo dos deuses,

que, irado, coagiu Chu a apartar os dois amantes clandestinos, num ímpio desaire:

Nut, grávida de cinco meses, jamais poderia dar à luz no espaço de tempo

compreendido pelo calendário oficial. Por conseguinte, Tot, saboreando o néctar de

criatividade que resvalava do fruto de sua extasiante inteligência, propôs-se a

jogar aos dados com a lua, na ânsia de obter cinco dias suplementares, isto é, a

septuagésima segunda parte da sua luz, que acolhessem o nascimento dos cinco

filhos de Nut (Osíris, Set, Ísis, Néftis, e Horús, o Antigo). Outra flor de míticos

encantamentos, vogando sem rumo na corrente do translúcido Nilo da mitologia egípcia, insinuase em nossos sentidos, através do seu perfume de quimeras ancestrais, convidando-nos a

presenciar um dos mais ferozes recontros que opôs Hórus a seu tio Set e que culminou com o

dilacerar do olho esquerdo do deus falcão (personificação da Lua, em contraste com o olho direito

que simbolizava o Sol). Prontamente, Tot ofereceu-lhe os seus préstimos, restaurando a visão a

Hórus, ao substituir o olho dilacerado pelo amuleto uadjet, o que restituiu a harmonia ao cosmos e

a

magia

ao

deusfalcão.

Coroado pela sua beatífica sabedoria regente do generoso éden do

conhecimento, Tot esculpira o seu trono na prata da Lua e o seu ceptro na jóia

rara da magia suprema. Efectivamente, encontramos em Hermopólis, sua

morada eterna, um tempo luxuriante, cujas criptas acolhiam papiros místicos,

redigidos por aquele que constituíra o primeiro dos mágicos, venerado e imitado

por todos os seus devotos discípulos. Estes, na ânsia de desbravarem a floresta

proibida do conhecimento, em cujo coração pulsava a essência da magia,

elevavam preces a Ré, crentes de que este conduziria Tot até eles: “Ó velho que

rejuvenesceu no seu tempo, velho que se tornou criança, possas tu fazer com

que Tot venha até mim, respondendo ao meu chamado”. A mitologia egípcia

atribui-lhe a autoria das díspares fórmulas mágicas e textos simbólicos que o

morto, ou melhor, o maé- kheru (justificado) ou maet- kheru (justificada) pronunciavam ao

franquear as portas do Além e, mais exactamente, no decorrer do julgamento celestial, presidido

por Osíris. Suspiros do passado confiam-nos que Tot legou também à eternidade um livro de

magia e quarenta e dois volumes, que testemunhavam, sustinham e renovavam toda a magia do

cosmos. Por conseguinte, prestar culto ao deus- íbis revelava-se incontornável e, na realidade,

capital, para qualquer sábio. De facto, todos os escribas que ornavam de sabedoria a alma do

Egipto, desde os mais humildes aprendizes, ou em egípcio, sebati, ao mais proeminente mestre

(sebá) ritualizavam a sua devoção, derramando algumas gotas de tinta numa notória oblação a

Tot.

Por último, Tot tece, juntamente com inúmeras outras deidades, o destino dos inumados no Além,

exercendo a função de escriba divino e arauto dos deuses fúnebres. Desta forma, é ele quem

introduz o defunto no recinto celestial onde será julgado, para, após a pesagem do coração deste,

registar, nas tabuinhas sagradas, o veredicto proferido por Maet. Os sonhos de amor que a

existência semeava no coração de Tot eram cultivados e ditados pela noite da geografia e pelas

veleidades e metamorfoses da alma humana, pois em Hermopólis, o deus- íbis era proclamado

esposo da sagaz Sechat, deusa dos anais e da história, que lhe ofereceu um

filho de nome Hornub, enquanto que em Heliópolis Nehemetauai, isto é,

“aquela que erradica o mal” era tomada por sua mulher, concebendo com ele

Hornefer. Alguns devaneios da mitologia revelam que Tot desposou

igualmente Maet, a etérea filha de Ré, versão suplantada por aquela que

consignava a união de Tot e Tefnut, resultante da fuga do Olho de Ré para a

Núbia, sob a forma da graciosa deusa. Incumbido de a restituir ao seu

legítimo proprietário, o deus– íbis não terá resistido aos seus encantos,

desposando-a no seu retorno ao Egipto. Porém, enquanto entidade

intelectualmente

superior,

abençoada

pela

consciência

da

incomensurabilidade da sua sagacidade, Tot bebe da fonte da pretensão,

tornando-se terrivelmente enfadonho, displicente e com uma hedionda

propensão a exibir a sua inteligência através de uma retórica prolixa, escrava

de uma abominável e excessiva facúndia, tal como sugere um determinado episódio do mito

osírico: Na ânsia de escapar à pravidade do deus Seth, Ísis, sustendo nos braços seu filho Hórus,

toma os pântanos de Chemnis, como seu refúgio de eleição. Coagida pela escassez de alimentos,

a deusa abandona todas as manhãs o seu filho, a fim de assegurar a subsistência de ambos.

Contudo, uma noite, ao retornar de mais uma extenuante peregrinação em busca de géneros

alimentares, Ísis deparou-se com Hórus inconsciente e, desesperada, evocou Rá, que, por seu

turno, não hesitou em solicitar a Tot que restituísse a saúde à criança. Após examinar

cuidadosamente o enfermo, o eloquente deus- íbis lançou-se em abstractas cogitações,

extravasadas sob a forma de praguejos pontuais e monólogos facundos e muito pouco

apropriados. Exasperada com a sua inércia, Ísis arrebata Tot aos seus devaneios, admoestando-o

severamente por “sábio ser o seu coração, mas terrivelmente demoradas as suas resoluções”.

Detalhes

e

vocabulário

egípcio:

Tot era designado, em egípcio, por Djehuti, numa hipotética alusão a Djehut, a décima quinta

província do Baixo Egipto, cuja denominação evocava o íbis, um dos seus animais sagrados.

Tal como já referido, o insigne mestre do Verbo era representado como um homem com cabeça

de íbis, ornada pelo disco da Lua ou por uma coroa atef com o disco, uraeus e chifres. Em suas

mãos, Tot sustém um cálamo e uma paleta de escriba. É sob esta forma que o deus- íbis regista

os nomes dos faraós nas folhas da divina árvore persea, aquando da sua ascensão ao imponente

trono do Egipto. Todavia, Tot surge-nos igualmente enquanto íbis ou, eventualmente, sob a forma

de

um

babuíno.

Emissária das leis cósmicas, a magia, ciência divina personificada por Tot, é soberana do

universo egípcio, instituindo um reinado de coesão espiritual que encontra na “mulher sábia” uma

das suas maiores depositárias,. Tal como nos sugerem os arquivos de Set Maet, “Lugar de

Verdade”, povoação alguma, independentemente do seu tamanho, se privava da protecção destas

grandes magas. Habilitada a instaurar a harmonia onde o caos reinava, a exonerar as forças

malignas e a preconizar o futuro, esta vidente surge-nos com frequência ajoelhada defronte de

Tot, que sem hesitar a convidava a franquear a sua morada de sabedoria.

Sechat- Deusa da escrita e da medição, usualmente retractada como uma mulher envergando

um vestido de pele de pantera. Em sua cabeça, insinuava-se um toucado com uma estrela de sete

pontas e um arco. Juntamente com Tot, a sua versão masculina, inscrevia o nome dos faraós

indigitados na sagrada árvore persea. A II Dinastia concedeu-lhe o privilégio de assistir o regente

terreno no ritual de fundação de “esticar a corda”. A partir do Médio Império, a sua efígie é uma

constante nos cenas dos templos dedicadas às campanhas militares, sendo representada a

registar o número de cativos e despojos de guerra conquistados pelo Egipto. O Império Novo

associou-a também ao festival jubilar Seb. A deusa Sechat consagrou-se igualmente regente da

Casa da Vida, onde se compunham os rituais vitais para a conservação da harmonia cósmica e

onde os faraós eram iniciados nos enigmas da sua função. Patrona das bibliotecas e protectora dos

textos fundamentais, Sechat regista a oratória da vida com seu pincel divino, ditando nos

contornos de suas palavras o destino dos faraós, tal como é demonstrado no templo de Séti I em

Abidos: “A minha mão escreve o seu longo tempo de vida, a saber: do que sai da boca da Luz

Divina (Ré), o meu pincel traça a eternidade; a minha tinta, o tempo; o meu tinteiro, as inúmeras

festas

de

regeneração.”

NÉFTIS

Qual peregrino de luz, o magnificente Sol da alma humana vagueia, cativo de

um rumo fadado pela harmonia cósmica, pela excelsa abóbada celeste da

vida, até alcançar, no apogeu da teosofia de seu esplendor, o etéreo

santuário da paz eterna, edificado pela imortalidade do espírito sobre as

nuvens elísias da sus extinção terrena. Franquear as portas do Ocidente,

eterna pátria de luz, onde os justos, despojados da sua mortalidade,

celebravam o rito da felicidade intemporal, constituía, no Antigo Egipto, o

expoente máximo da terrena peregrinação pela beatífica vereda da rectidão

espiritual.

Saciados os céus da alma humana na tempestade do viver, eterno festival de

paixões em chama, onde, entre a sumptuosidade de um banquete de relâmpagos se brindava à

luz da verdade, o corpo, lavado do seu sentir pela chuva da morte, era então convertido em

múmia, para que, no fausto de um funeral destinado a contar a natureza eternal do espírito, este

vosso sepultado de forma honrosa. Um surpreendente halo de festividade nimbava os funerais,

quão clímax da existência, em torno do qual o pensamento dos Egípcios orbitava, entre um rol

imensurável de preparativos e economias. Inebriados com promessas de imortalidade,

apressavam-se a erguer e ornamentar túmulos, a adquirir os vitais caixões, seguidos de

sumptuosas imitações de componentes do seu quotidiano, que o defunto desejava que o

acompanhassem na sua derradeira viagem. Na realidade, esta ideologia era alimentada por uma

fracção do produto nacional bruto, que, num ápice, desvanecia-se, entre as mãos de um conjunto

económico, encarregue de ocupar-se da fabricação de determinados arranjos funerários. A oeste

das cidades egípcias, palco da extinção do fulgor solar, estende-se a imensidão da orla do deserto,

sobre a qual foram, imponentemente, erigidas as sagradas necrópoles, sublimes complexos

funerários. Desta forma, perto de Mênfis, saúdam-nos Saqqara, Guiza, Abusir, entre inúmeros

outros.

Por seu turno, Tebas entregou a sua necrópole à margem ocidental do Nilo, eterna residência de

Meretseger, deusa do Ocidente, cujo nome significa “Aquela que ama o silêncio” e que, na

realidade, se tornou na perpétua vigilante do deus- chacal Anúbis. Ultimados setenta dias nas

moradias dos embalsamadores, o corpo já mumificado é enfim depositado num caixão aberto,

faustosamente recamado, que se coloca, de seguida, sobre um carro de arrasto, puxado por uma

junta de bois ao longo de todo o soberbo cortejo fúnebre. Precedendo-o, eleva-se a fragrância dos

incenso espalhados pelos sacerdotes e os lamentos lancinantes das carpideiras ( elementos vitais

num funeral, mas, que, dado o seu elevado custo, eram apenas acessíveis aos mais abastados),

que caminham com os cabelos despenteados e os bustos nus; fulguram as jóias, móveis, vestes,

cofres e cosméticos, transportados por escravos até à derradeira morada do morto; e escutam-se

os passos lentos da família e dos amigos. Uma tempestade de lamentos sacia, num banquete de

relâmpagos de dor e trovões de gritados pelo sofrimento, a sacra Natureza espiritual do defunto.

Num eterno brinde à saudade, realizado que as lágrimas vertidas pelos céus de seus olhares, as

carpideiras recitam fórmulas harmoniosas, que, quais estrelas guias, conduziriam a alma dos

entes queridos até ao fecundo paraíso do Além. De facto, estas mulheres,

cantoras da deusa Háthor, desfrutavam de um diversificado leque de textos e

cânticos, nos quais era evocado o deserto de intempéries que o espírito

nómada do defunto teria de atravessar, para alcançar o sublime oásis da

regeneração, onde a sua sede de vida seria por fim saciada.

Às duas carpideiras primordiais, concede-se o epíteto de “djeryt”, isto é,

“milhafres fêmea”, incarnando assim as aves de rapina que velavam pelo

sarcófago. As suas etéreas silhuetas inebriam, adornam e purificam igualmente

a barca sagrada que permite ao ataúde alcançar as acolhedoras margens do

éden dos juntos. Estas duas aves não são senão poema de luz inspirado por

Ísis, “a grande carpideira” e Néftis, “a pequena carpideira”. Qual jardim de

constelações, semeado no cosmos da sublimidade, Néftis não desabrochava

para o conhecimento, quando privada da Primavera de luz, incarnada por sua

irmã. Juntas, inebriavam o Infinito com o perfume de harmonia fraternal que

se desprendia das rosas de estrelas florescidas da sua união. Pertencente à

última geração celestial da famigerada enéade de Heliópolis, Néftis é fruto colhido do paraíso de

amor sonhado pela fusão do céu, Nut, e da terra, Geb. Embora o sagrado ourives do matrimónio

tenha entretecido o seu destino ao de Seth, seu irmão, foi Osíris, divino esposo de Ísis, quem a

convidou a saciar a sua sede no cálice de uma outra vida, ao oferecer-lhe um filho: o deus chacal

Anúbis. Numa complementaridade cobiçada pela terra e pelo céu, Ísis é mãe de Hórus, enquanto

que Néftis se revela sua ama, tal como sugere o seguinte texto: “Ele é Hórus. Sua mãe, Ísis deu-o

à luz, ao passo que Néftis embalou-o”. Personificando o eterno jogo de luzes e sombras

perpetrado pelo dia e pela noite, Ísis incarna o nascimento e a luz, enquanto que, num contraste

alucinante, Néftis estigmatiza o exício e a penumbra, materializando nesta excelsa fusão toda a

magia

dispersa

pelo

Universo.

Por oposição a sua irmã, cujo culto era celebrado em diversos templos, disseminados um pouco

por todo o país, Néftis não era venerada de forma isolada, privando-se assim de uma existência

autónoma, facto que justificava a sua constante aparição ao lado de Ísis. A sua associação ao

culto dos mortos aflorou do mito osírico, no decorrer do qual a sua presença é incontornável. Este,

tal como referido anteriormente, relata que, após o assassinato e desmembramento de Osíris, as

duas irmãs unem-se para recolher todos os pedaços do corpo do defunto, num ritual álgido,

ritmado por lamentações vestidas de lágrimas, saudade e dor. Coroada de sucesso a diligência a

que se haviam proposto, Ísis e Néftis entrelaçam os acordes de sua voz numa melopeia plangente,

ornada de comoção: “Graças a nós olvidaste a mágoa. Nós reunimos teus membros e velámos por

teu corpo. Vem ao nosso encontro para que o teu inimigo seja esquecido. Regressa sob a forma

que detinhas na terra. Exonera a tua ira e concede-nos a tua clemência, Senhor. Retoma a

herança do País Duplo (Egipto), tu, o deus único, cujos desígnios revelam-se benéficos para as

divindades. Retorna, pois, sem receios, à tua morada!” A iluminada semente de luz depositada

pelo amor de Ísis e pela compaixão de Néftis, no éden do horizonte, desponta por fim sob a forma

da flor da aurora, cuja beleza orvalhada de feitiços de paixão anuncia ao céu a ressurreição de

Osíris, restituindo o seu trono de turquesas ao Sol da vida eterna. Numa flagrante analogia deste

magnificente episódio da mitologia egípcia, Néftis e sua irmã são incumbidas de velar pelo morto,

no insondável enigma do Além. Por conseguinte, esta primeira era representada na cabeceira dos

sarcófagos reais do Império Novo, enquanto que, por seu turno, Ísis surgia aos pés do mesmo, da

mesma forma que não raras vezes eram evocadas em cenas do julgamento dos mortos. É função

das duas deusas serem efígie do barco que transportará o defunto na sua derradeira viagem até

ao país da luz. De igual modo, e juntamente com Selkis e Neit, oferecem a sua protecção aos

vasos canópicos, onde as vísceras do falecido eram conservadas.

Néftis, ou em egípcio Nebhwt, ou seja, “A Senhora da Casa”, era

retractada como uma mulher, cuja cabeça se encontrava adornada com

um toucado formado por dois símbolos hieroglíficos, destinados a

representar o seu nome, isto é, “neb”, o cesto, e “hwt”, a planta da casa.

Esta deusa foi igualmente associada ao deus babuíno Hapi e, na Época

Baixa, à deusa Anuket, tendo com ela sido adorada em Kom Mer, no Alto

Egipto. Egípcias como Ny-Anq-Háthor isto é, “Aquela que pertence à vida,

Háthor” abraçavam a prerrogativa de incarnarem as duas deusas irmãs,

recitavam as lamentações proferidas por Ísis e Néftis num ritual que

restituíra a vida a Osíris. Na festa das carpideiras, cânticos e músicas inebriavam os sentidos,

preludiando o renascer do deus assassinado. Convertida a essência humana em essência divina,

pela transfiguração de todos os defuntos em Osíris, as carpideiras suplicavam a ressurreição

espiritual do morto, ao longo de todo o cortejo fúnebre. As cenas representativas dos mesmos são

uma constante nas paredes dos túmulos de personagens tão proeminentes, como é o caso de

Ramsés, que legou à eternidade os lamentos embebidos em lágrimas e impregnados de um

desespero

ensaiado,

que

as

carpideiras

proferiam,

entusiasticamente.

Quando por fim se achava diante do túmulo, a múmia é então retirada do seu caixão e suspensa

nos braços de um sacerdote embalsamador, cujo semblante mantém-se oculto por uma máscara

de Anúbis. O incenso queimado por um outro sacerdote, em geral no limiar da sua carreira e,

geralmente, filho do morto, entrelaça-se com as fórmulas mágicas proferidas, solenemente, por

um seu homólogo. Seguidamente, dá-se a cerimónia da “Abertura da Boca”, realizada com o fim

de conceder, uma vez mais, àquele que faleceu o dom do Verbo, da visão, da audição e do olfacto,

de forma a permitir-lhe saborear as dádivas alimentares, deixadas no túmulo. Findo este ritual, o

morto acha-se reanimado, num processo que pode, muitas vezes, prolongar-se por vários dias.

Entre despedidas, o corpo do morto é, uma vez mais, restituído ao repouso do seu caixão, sendo

rodeado por tudo o que podesse vir a ser-lhe necessário no Além. Deste modo, com o fito de

impedir que os egípcios abastados necessitassem de entregar-se a qualquer tarefa laboral

(nomeadamente, lavrar, ceifar ou bater trigo, entre outros árduos trabalhos), colocavam-se no

seu túmulo pequenas figuras de madeira representando os servidores de diversos corpos de ofício

e os animais domésticos, além de réplicas em miniatura de casas e barcos. Por seu turno, os

príncipes ou outras distintas personagens eram enaltecidas com um inexaurível exército de

pequenas estatuetas de madeira, concebendo-se assim algo similar a um mundo artificial. Porém,

em meados do segundo milénio antes de Cristo, este hábito de dispor no túmulo figurinhas

representando servidores foi substituído pelo costume de colocar na derradeira morada do defunto

uma sósia em miniatura deste, representada, habitualmente, em forma de múmia e colocada

sobre uma caixa de menores proporções. Esta sósia esculpida, geralmente, em argila, madeira ou

metal, achava-se incumbida da tarefa de efectuar, no reino dos mortos, o trabalho correspondente

ao defunto.

Na sua derradeira viagem, as crianças faziam-se acompanhar de

seus brinquedos, geralmente, piões, bonecas articuladas, animais

de brinquedo, entre outros. Porém, também os momentos mais

sóbrios e conscenciosos eram recordados ao serem também

depositados nos túmulos os seus cadernos em papiro ou ardósia,

contendo exercícios de caligrafia, aritmética, etc.. As disparidades

sociais e económicas estavam latentes na forma como os Antigos

Egípcios eram sepultados, uma vez que em contraste com as

prerrogativas concedidas aos mais abastados, que detinham a

possibilidade de desfrutarem do seu último sono num túmulo ao

abrigo dos chacais e outras feras do deserto, os mais humildes não

possuíam recursos económicos que lhes permitissem mandar

embalsamar o seu corpo. Consequentemente, os seus restos

mortais jazem, isentos de um sarcófago, sob um metro de areia,

onde acabam por ser dilacerados pelo tempo, que não lhe

concederia o direito à imortalidade. Temendo a hedionda

perspectiva de uma morte definitiva, os menos afortunados

empregavam todas as suas forças no sentido de reunir uma

determinada quantia que lhes permitisse realizar um funeral

decente ou, pelo menos, para reservar um lugar nos inúmeros túmulos colectivos, que se

encontravam

escavados

na

rocha.

A tão desejada “Casa da Eternidade”, consistia numa tumba escavada na falésia, e que veio

substituir as imponentes pirâmides e mastaba, onde o corpo permanecia oculto num poço

funerário subterrâneo ou num local secreto, precedido por uma parte aberta, que permitia um

acesso ao exterior: a capela, dotada de uma tela na qual se encontra inculcado o nome do defunto

ou, eventualmente, a sua efígie e onde se ergue a mesa das oferendas. Paralelamente, é erigida

uma porta fictícia (ponto de ligação entre o mundo dos mortos e o dos vivos), a qual o morto

transpõe sempre que deseja usufruir das oferendas que lhe são levadas: pão, legumes, aves de

capoeira e carne vermelha nos dias de festa. Concomitantemente, a sua alma desfruta do incenso

que invade de prazer o seu olfacto e a sua sede é saciada pela salubridade da cerveja ou água

fresca, que lhe deixam, regularmente, visto ele habitar na orla do deserto. Contudo, os longos

períodos de caos ensinaram aos egípcios que até mesmo as dádivas “eternas” tornam-se

efémeras, pelo que foram concebidas fórmulas, inscritas, mais tarde nas paredes, que permitiam

ao morto desfrutar das oferendas, sempre que as pronunciasse. Assim, sobre inúmeras peças

comemorativas, surge diversas vezes a seguinte prece: “Vós que viveis na terra e passais diante

desta estela, indo e vindo, se ameis a vida e detestais a morte, dizei que há mil pães e mil potes

de cerveja”.

Detalhes

e

vocabulário

Keres-

egípcio:

caixão,

ataúde.

Geb, deus da terra, era, habitualmente, venerado pelos demais como um deus benevolente,

dado haver brotado do seu corpo a vegetação e a água. Porém, a morte tornava-o cruel e

malévolo, por tomar no interior do seu corpo os cadáveres dos mais humildes.

Carpideira-

mulher

paga

para

chorar

nos

funerais.

Protecção dos vasos canópicos do defunto - Os quatros filhos de Hórus detém o título de

“Senhores dos Pontos Cardeais, função que preservam enquanto protectores dos vasos canópicos,

que permitem que cada víscera seja correctamente velada pela deusa tutelar, ou seja:

Sul: Deusa Ísis- mulher coroada com o símbolo usado na escrita de seu nome (trono de

espaldar

alto).

Amsetgénio

com

cabeça

de

homem.

Incumbênciaprotecção

do

fígado.

Norte: Deusa Néftis- mulher coroada com os signos empregues na escrita de seu nome, isto é,

cesto

e

planta

da

casa.

Hapigénio

com

cabeça

de

babuíno.

Incumbênciaprotecção

dos

pulmões.

Este: Deusa Neit- mulher coroada com um emblema representativo de dois arcos juntos, no seu

estojo.

Duamutef- génio com cabeça de chacal. Incumbência- protecção do estômago.

Oeste: Deusa Selkis- mulher coroada com a efígie de um escorpião ou, eventualmente, de uma

larva

encéfala.

Khebeh- Senuf- génio com cabeça de falcão. Incumbência- protecção dos intestinos.

ÁMON

Entre os cerúleos pilares de lápis- lazuli do enleante templo dos céus, o Sol, sedutor

feiticeiro do Infinito, transfigurava, através da mística alquimia da luz, a noite da

inexistência, perpétuo algoz da alma humana, no resplandecente dia da vida eterna. E

seus lábios luzentes, pétalas de luz da fragrante rosa de fogo que a aurora desfolhava

sobre o leito do horizonte, na ânsia de perfumar as núpcias do céu e da terra,

albergavam o berço da humanidade e a matriz da perfeição universal. No Antigo

Egipto, Ámon- Ré, imanente incarnação do astro- rei, era soberano do sublime éden

de fruição espiritual, de cujo seio de apoteoses divinas brotava o fruto da harmonia

cósmica que deuses e homens cobiçavam. Ávidos de saciar a sua sede no néctar de

paz intemporal dele resvalado, estes coroavam os céus com arco –íris talhados em

hinos esplendorosos que exaltavam a magnificência do excelso regente dos deuses:

“Único é o oculto que permanece velado para os deuses, sem que a sua verdadeira

forma seja conhecida. Nenhum deles conhece a sua verdadeira natureza que não é

revelada em nenhum escrito. Ninguém o pode descrever, é demasiado vasto para ser

apreendido, demasiado misterioso para ser conhecido. Quem pronunciasse o seu nome secreto

seria

fulminado.”

(Hino

a

Ámon).

Todavia, oráculo algum preconizara que tal deidade, quase escrava do anonimato total no Antigo

Império, viria a coroar-se “rei dos deuses” (nesu- netjeru) e incontestável soberano do vasto

reino dos céus. Com efeito, é apenas no decorrer do Médio Império, que Ámon, efígie do Sol

criador, após haver vagueado, enquanto peregrino de luz, pelos ignotos céus do

desconhecimento, alcança por fim o santuário de magia imarcescível, erguido no horizonte da fé

em honra do panteão egípcio, onde, volvida uma viagem mágica, que lhe permitiu a absorção de

diversas outras deidades, o deus solar renasce, cantando a Aurora do seu poder como divindade

nacional, dinástica, universal e criadora. Os jardins onde a mitologia egípcia semeou as origens

de Ámon constituem ainda um paraíso proibido, cujos encantos florescentes se oferecem

somente à nossa Imaginação nómada. Porém, alguns egiptólogos crêem que originalmente Ámon

não era senão uma deidade do ar, que no Infinito nas crenças egípcias, partilhava as

características de Chu, estatuto do qual não jamais viu-se privado, mesmo após a sua meteórica

ascensão até ao trono celeste. É, de facto, como rosa de vento, orvalhada de doces brisas, que

Ámon desabrocha para a Primavera da popularidade na região tebana de Ermant. Esta teoria é,

contudo, contestada por uma fracção oponente, a qual defende que Ámon, na realidade,

floresceu na mitologia egípcia enquanto um dos membros da Ogdóade de Hermopólis, formando

assim com Amonet, sua parceira feminina, um dos quatros casais que a constituíam. Nesta

representação, Ámon e a sua esposa incarnam os princípios primordiais, suspensos nos braços da

escuridão, que se transfiguravam num hipotético dinamismo criador. A introdução de Ámon na

região tebana ofereceu-lhe uma inaudita ascensão no seio da Ogdoáde, ao indigitá-lo líder dos

deuses que a formavam.

Independentemente das dúvidas que,

quais planetas perdidos no Universo da

História, orbitam em torno da fulgurante

estrela que exaltara o nascimento de

Ámon, é certo que este deus manteve-se

cativo do cárcere do anonimato até ao

Império Médio. Com efeito, a partir da XII

dinastia, o seu culto desenvolve-se de

forma

surpreendentemente

célere,

permitindo a Ámon ser consagrado soberano incontestável do panteão egípcio. Despindo a

mortalha de nuvens que obliterava o seu rutilante corpo de Sol, Ámon inundou de luz as almas

dos monarcas egípcios que, em retribuição, permitiram que o sublime pulsar do coração da

eternidade entoasse até ao seu atroz eclipsar, a maviosa sinfonia composta pelo doce epíteto do

deus criador. Assim, em Karnak foram edificados templos, cujo esplendor conquistou o tempo e

desafiou a morte. Concomitantemente, o faraó torna-se filho carnal de Ámon, proclamando-se

assim emissário dos deuses entre os homens e vice- versa. Em Tebas, cidade cuja cosmogonia

combina elementos oriundos de Hermopólis, Heliópolis e Mênfis, Ámon tange no doce harpa do

coração da doce deusa Mut a harmoniosa melodia do amor. Com ela e com Khonsu, fruto dos

seus esponsais, formará uma poderosa tríade. Na qualidade de deus patrono da capital egípcia

(Tebas),

Ámon

é

coroado

regente

dos

deuses.

Contemplando a surpreendente ascensão ao trono dos céus do agora prestigiado deus criador, o

clero abraça a resolução de talhar na sua coroa de luz a jóia rara de uma teologia apta a exaltar

o fastígio da sua soberania, facto facilmente constatável através da leitura e análise do seguinte

mito. Canta a lenda que a serpente Kematef, ou seja, “a que cumpre o seu tempo”, emergiu de

Nun, o excelso oceano de energia primordial, no local exacto da cidade de Tebas, brindando os

céus com o nascimento de Irta, isto é, “aquele que fez a terra”, para de seguida desbravar o

paraíso

indómito

dos

sonhos.

Por seu turno, Irta, sublime ourives da Criação, converteu as trevas do nada no sumptuoso

tesouro do Universo, principiando por esculpir a terra, eterna barca de rubis navegando nos

mares de pérolas negras do Infinito e, acto contínuo, os já citados oito deuses primordiais que se

dirigiram a Hermopólis, a Mênfis e a Heliópolis para sonharem o esplendor da luz divina que do

áureo corpo do Sol se desprendia (Ptah e Atum). Traídos pela sua obra colossal, que no decorrer

da sua concepção todas as suas forças havia furtado, as oito deidades retornaram a Tebas, onde,

à semelhança de Kematef e Irta, saborearam as nascentes de fruição espiritual que brotavam do

éden das quimeras. No cosmos deste mito, a constelação de Ámon brilhou enquanto ba (poder

criador) de Kematef, o que cimentou a sua posição fautor das maravilhas da Criação.

Gradualmente, Ámon fundiu a sua identidade com a de Ré, senhor de Heliópolis, concebendo

assim a deidade Ámon- Ré, suprema incarnação do astro- rei. Esta conotação solar do deus

tebano é enfatizada pelos seus adoradores: “Tu és Ámon, tu és Atum, tu és Khepri”, numa clara

oblação às inúmeras metamorfoses vividas pelo deidade solar, principiando pelo seu derradeiro

mergulho no oceano do horizonte, enquanto Sol poente (Atum), até à sua ressurreição sob a

forma de Sol nascente (khepri).

Conquistando igualmente aparência e funções de Min, deus da fertilidade,

Ámon, agora, Ámon- Min, incarna os elementos primordiais da Criação. De

facto, algumas das primeiras representações de Ámon em Karnak, datadas do

início da XII dinastia, representam o deus tebano, enquanto fruto da sua fusão

com Min. Através da associação ecléctica às mais proeminentes deidades do

panteão egípcio (Ré, Ptah e Min), Ámon conquista a dádiva do poder,

inevitavelmente depositada no sumptuoso altar de sua alma iluminada,

bordando nas sedas consteladas que velam a etérea silhueta do Universo a

poesia da sua sublimação, enquanto divindade nacional, primordial e

demiúrgica. Durante o reinado de Akhenaton, em meados do séc. XIV, o deus

tebano é alvo da perseguição do regente, quiçá numa represália contra o

intimidatório poder do clero amoniano, que aumentara proporcionalmente ao prestígio da deidade

em questão. Após uma noite de cerca de quinze anos, uma aurora adornada de paradoxos e

controvérsias canta a ressurreição do Sol, que uma vez mais se apodera do trono dos céus, sob a

forma de Ámon. Este converter das trevas na luz deve-se à alquimia secreta de um único faraó:

Tutankhámon

(reinado:

13371348

a

.

C.).

Um orvalho cristalino, eivado de mil enigmas, perla a rosa da fortuna, em cujas pétalas repousa

o simulacro incerto do príncipe Tutankháton, espírito isento de origens concretas. Teria o futuro

faraó despontado dos braços de Akhenaton ou do seio de uma família nobre? Um vórtice de

conjecturas enlaça igualmente o significado do seu nome, sendo “ imagem viva de Áton” ou

“poderosa é a vida de Áton” as traduções mais credíveis. Após a extinção de Akhenaton, o trono

do Egipto oferece-se ao olhar hesitante de Tutankháton, uma criança de apenas nove anos, que,

contudo, havia já desposado a terceira filha do faraó falecido. Inebriado pelo fausto de jogos e

festas, enclausurado num débil esboço de uma personalidade esbatida, Tutankháton prostra-se

diante dos conselhos de um preceptor, possivelmente, o alto- dignitário Ay, ignorando as ferozes

querelas entre os partidários de Ámon e de Áton, cujo fulgor torna-se num sorriso da heresia.

Gradualmente, a influência do clero enleia, irreversivelmente, o ingénuo jovem, depositando na

sua alma ainda perfumada pela infância, o desejo de retornar ao seio da primordial religião,

tecida em torno de Ámon. Por conseguinte, o jovem altera o seu nome para Tutankhámon,

entregando cada suspiro do seu império aos lábios de nácar do politeísmo. Desta forma, no

regaço de seu reinado o compasso do tempo esculpiu o sepulcro da excelsa “Cidade do Sol”, cujo

fulgor foi extinto com o fito de restituir a soberania à olvidada cidade de Tebas, no seio da qual o

faraó se reinstalou, concedendo, uma vez mais, imensuráveis poderes aos sacerdotes que se

prostravam diante do divino simulacro de Ámon. Submissamente, todos aqueles que haviam

ornado de vida a quimérica cidade de Akhenaton seguiram a família real, entregando Armana aos

nefastos braços da decadência. As carícias letais do vento árido arrebatou o fastígio dos templos

e palácios, resumindo-os a lúgubres escombros, no coração da areia enclausurados. Somente

após 3000 anos, a alma desta cidade foi enfim libertado do seu

lúrido cárcere.

Intoxicado pelo incenso celestial queimado sobre a cidade de

Tebas, Tutankhámon não empreendeu qualquer campanha

militar, impedindo assim uma ascensão do Egipto no plano

internacional. Privado do seu antigo poder, o exército egípcio

entrega-se aos braços da decadência. Na realidade, somente a

contínua vigília de Horemheb, a quem Tutankhámon havia

entregue plenos poderes, impediu toda e qualquer invasão do

território egípcio. Este general encontrava-se deveras distante

da imagem de soldado grosseiro e rude que inúmeras vezes lhe é atribuída na actualidade. Tratase, na verdade, de um escriba, um letrado, cuja alma se encontra escravizada pelo amor ao

direito e à justiça. Ao completar quinze anos, no ano 6 do seu reinado, a consciência dos seus

deveres fende as pálpebras outrora cerradas de Tutankhámon, Desprendendo-se do torpor da

infância, o jovem faraó principia a mergulhar nos seus ofícios de soberano, recorrendo ao pronto

auxílio de seus mentores Ay e Horemheb, detentores de um poder imensurável, concedido pelo

próprio regente. Surpreendentemente, Tutankhámon lida, habilmente, com a política externa,

solucionando diversas questões pendentes. Simultaneamente, almeja restituir ao Egipto o seu

esplendor estonteante, pelo que ordena a restauração e construção de monumentos e o

levantamento de ruínas. De seu espírito resvalaram rasgos de luz, orvalhados pelo gotejar da

independência, que fenderam enfim a sufocante influência que Ay e Horemheb possuíam sobre o

faraó e sobre o destino do Egipto. Porém, quando Tutankhámon completou dezoito anos, a

auspiciosa melodia entoada pela sua fortuna extinguiu-se nas trevas de uma sinfonia de silêncio,

concebida

pelas

lúgubres

carícias

da

morte...

Intrigados com tão suspicaz falecimento, os egiptólogos lançaram-se numa desesperada procura

pela verdade, já sepultada entre as valsas do tempo. Por fim, após um inexaurível rol de

pesquisas e investigações, uma autópsia realizada à múmia do faraó concedeu-lhes o fulgor da

solução que tanto haviam cobiçado: uma fractura na base do crânio de Tutankhámon

comprovava que este havia sido, brutalmente, assassinado. Porém, que mãos cruéis e isentas de

compaixão haviam desferido o golpe fatal que oferecera aos lábios sequiosos da morte o travo da

vida de Tutankhámon? Os sacerdotes tebanos, movidos pelo temor de que o regente, agora livre

igualmente da sua influência, abraçasse os devaneios de Akhenaton? Ou aquele que queimara o

incenso da sua vontade sobre o débil altar da alma de Tutankhámon, submetendo-a aos seus

caprichos e alentos: o divino- sacerdote Ay, tornado mais tarde em sucessor do faraó falecido? A

verdade oferece-se ao olhar daqueles que pressentem os silvos das conjecturas, em cujo regaço

quase sentimos o toque do sangue do jovem faraó tingir as mãos do ambicioso Ay. Na realidade,

sobre a imagem de Tutankhámon baila um inexorável paradoxo, delineado pela imensurável

fama que este insigificante faraó alcançou na actualidade. Indemne à acção dos inúmeros

saqueadores, o seu túmulo, descoberto em 1822 por Howard Carter, derramou sobre a alma

perplexa da humanidade a fragrância do fausto e fastígio do Antigo Egipto. Jamais houve uma

descoberta mais preciosa do que a do túmulo de Tutankhámon. A grácil beleza dos móveis e as

suas obras de arte ultrapassaram tudo o que até então fora encontrado no Egipto. Graças ao

túmulo do jovem faraó, o único encontrado intacto, a cultura egípcia atraiu muitos mais

admiradores do que no passado; admitiu-se que esta cultura havia exercido sobre os povos

vizinhos uma influência muito mais profunda do que então se cogitara. Ao contemplarem-se as

excelsas riquezas que um faraó considerado verdadeiramente irrelevante, cujo reinado

prolongou-se por um escasso período de tempo, levava para a sua derradeira morada, calcula-se

o esplendor que brincaria nos túmulos de poderosos faraós como Tutmés III, Amenófis II, Seti I e

Ramsés II.

No paraíso de seu reinado, brotou a cobiçada fonte da ressurreição,

onde Ámon, outrora cativo do sepulcro do esquecimento, saciou a sua

sede de vida. Durante cerca de meio século, mais precisamente de

1000 a.C. até 525 a.C., data da invasão persa, a soberania da

sumptuosa cidade de Tebas não foi senão dança ritmada da melodia

de luz reflectida pelos cristais de Sol, que no olhar de uma

magnificente dinastia de mulheres haviam esculpidos pela benção do

astro- rei. A estas mulheres, intituladas “Adoradoras Divinas” ou, em

egípcio, duat- netjer, o faraó havia concedido, sem hesitar, um poder

espiritual e régio sobre a principal cidade santa do Alto Egipto.

Sacerdotisas iniciadas nos mistérios de Ámon, a quem se uniam em

esponsais divinos, com o fito de lhes prestarem um culto ornado de

um certo erotismo, as Adoradoras Divinas eram regra geral provenientes de famílias nobres. Em

diversas representações, contemplamos o rito que permitia à dama despertar na carne e espírito

do deus tebano os ardores da paixão. Sob a liderança desta casta de mulheres viviam

sacerdotisas, contempladas como o “harém de Ámon”, a quem era também confiada a

incumbência de semear o desejo no peito do rei dos deuses e preservar a harmonia entre os céus

e a terra. Enquanto esposas de Ámon, as Adoradoras divinas, não obstante não serem coagidas a

celebrar votos de castidade, eram privadas não de vincular um casamento humano, mas também

de ter filhos. De facto, a herdeira do seu cargo era a sua filha espiritual, elevada a este estatuto

através

da

adopção.

Consagrando-se exclusivamente ao culto da deidade, as Adoradoras Divinas, excelsas

instrumentistas que na harpa do cosmos fazem vibrar a energia celestial, garante da vida

terrena, embora não fossem reclusas, usufruíam da maior parte do seu tempo no interior do

templo de Ámon em Karnak, onde todos os dias persuadiam o deus a exprimir de forma benéfica

o

seu

poder

criador.

Personalidades proeminentes no seio da cidade tebana, as Adoradoras Divinas eram

incontestáveis proprietárias de casas, terrenos, servidores e diversos outros bens que

contribuíam para a sua comodidade e autonomia.

Detalhes

e

vocabulário

egípcio:

Amonet- Deusa constituinte da Ognóade de Hermopólis. É frequente depararmo-nos em Tebas

com efígies suas, enquanto versão feminina do deus Ámon, papel geralmente concedido a Mut.

Diversos textos da dinastia ptolomaica apresentam-nos Amonet ou Amaunet como incarnação do

vento do Norte, a mãe primordial que “é pai”, isto é, aquele que sem intervenção masculina se

encontra apta a conceber os seus filhos. Algumas fontes revelam que Amonet deu à luz Ré, ou,

segundo outras vozes, Ámon, enquanto personificação de Ré. É exequível aventurar que o culto

dedicado

à

deusa

ultrapassa

o

da

sua

versão

masculina

em

antiguidade.

Identificamos Ámon nas diversas representações que o honram, como um homem ostentando

sobre a sua cabeça uma coroa com duas plumas (kachuti) e em suas mãos (consoante as

circunstâncias em que é invocado) o signo da vida (ankh), uma cimitarra (khopech) ou o ceptro

uase, entre outros. O seu trono assenta sobre uma esteira que, por seu turno, se encontra sobre

um

pedestal

dotado

dos

símbolos

da

deusa

Maet.

Ámon, “aquele cuja natureza escapa ao entendimento”, é representado por um carneiro de

chifres curvos ou, pontualmente por um ganso. Com frequência, as díspares formas de animais

adoptadas por um deus confere-lhe o poder para se tornar irreconhecível ou apto a ser

confundido com outra deidade. A imagem do carneiro simboliza o conjunto das forças criadoras,

quer aquelas incarnadas pelo Sol, quer aquelas que permitam garantir a reprodução dos seres

vivos.

“Tu és o deus oculto (Ámon), Senhor do silencioso, que acorre ao apelo do humilde, tu que

dás alento a quem dele é privado” (Estela de Berlim).

ÁTON: Saciados os céus no faustoso festival de luz que exaltava o

excelso palácio do dia, o Sol abdica do seu eterno trono de

turquesas e, velando a sua mística silhueta d’ ouro com as exóticas

sedas do poente, estira-se languidamente no lendário tálamo do

horizonte, preludiando a noite que já brotava no Infinito. À

semelhança de tantas outras civilizações da Antiguidade, os

egípcios veneravam o Sol como a mais importante deidade da sua

inebriante religião, prestando-lhe um culto sincero e apaixonado

enquanto deus primordial, ourives da criação que nos primórdios da

existência talhara a jóia do universo, fonte da vida e alimento

perpétuo.

No panteão egípcio, inúmeras são as deidades que incarnam o

sublime regente dos céus, e, em particular, o seu rutilante ceptro de

luz ou a força criadora que em seu extasiante esplendor se renovava, como é o caso de

Horakhti, “o Hórus do Horizonte”, identificável como um homem de cabeça de falcão, sobre a

qual repousa um disco solar; ou Ámon- Rá, deidade venerada em Tebas, cujo fastígio de luz,

cálice solar derramado ao florir da aurora, sublimava o firmamento e conduzia a humanidade

até à apoteose divina. Todavia, o desejo de se designar o astro- rei em si ou de evocar o disco

solar somente era satisfeito através do pronunciar de uma única palavra: Áton. Enquanto

variante aperfeiçoada de Ré- Horakthi, Áton era já alvo de um culto modesto mesmo antes da

radical subversão de Akhenaton. Na realidade, as primeiras menções ao seu nome, enquanto

designação do globo luminoso, datam do Antigo Império, podendo ser encontradas nos “Textos

das Pirâmides”. Porém, é somente na 18ª dinastia, mais exactamente no reinado de Amenófis

III, que Áton torna-se no centro de um desafio a toda a realidade conhecida, ao satisfazer o

desejo deste faraó e, de seguida, do seu filho Amenófis IV, de centrar a religião egípcia num

único deus. Mas que caminhos trilhou Áton até alcançar o estatuto supremo, ou seja, o de

divindade dinástica? Ao longo de dezassete anos, a alma do Egipto ardeu no cálido e

conturbado vórtice de uma revolução, fruto de paixões férvidas e imensuráveis, concebidas por

um coração eivado de poesia e espiritualidade: o de Akhenaton, “O Herético”, faraó cujo

reinado se encontra envolto num obscuro véu de densos enigmas, propiciados pela escassez

de

materiais

históricos

concretos.

Fruto da união entre o faraó Amenófis III e a rainha Teie, Amenófis IV galgou as veredas da

infância e os labirintos da adolescência entre o fastígio do imponente palácio tebano de

Malgatta, onde se submeteu a uma educação rigorosa, que visava despertar e esculpir,

diligentemente, não somente as suas faculdades intelectuais, como as suas capacidades

físicas. O seu mentor, Amenotep, filho de Hapu, inculcou no espírito algo sonhador do jovem

príncipe o respeito pela Luz Criadora, cujo fulgor animava igualmente os deveres sagrados

inerentes ao trono, que Amenófis IV ocupou em 1364 a . C., quando detinha apenas quinze

anos. A seu lado, resplandecia uma jovem de beleza esplendorosa, Nefertiti, a quem, todavia,

se havia unido por imposição de dirigentes egípcios, que ignoravam a devastadora paixão que

entrelaçaria, posteriormente, as almas dos dois soberanos. Esta jovem rainha, Nefertiti, cujo

nome significa “a bela veio”, pertencia, segundo a opinião de diversos historiadores, a uma

famigerada família de um poderoso elemento da corte, versão contestada por alguns que

afirmam que a soberana era na realidade filha de Amenófis III.

Inúmeras dúvidas adornam o exórdio do reinado de Amenófis IV, uma

vez que se coloca a hipótese deste haver governado em simultâneo

com seu pai, probabilidade contestada por uma fracção da comunidade

egiptóloga. Desta forma, segundo a hipótese escolhida, observa-se uma

variação de dados e datas. No quinto ano do seu reinado, o jovem

soberano, agora com vinte anos, entrega a sua alma ao deus solar Áton,

considerado a fonte de toda a vida, chegando mesmo a renegar o seu

nome, com o fito de tomar a designação de Akhenaton, ou seja, “espírito

eficaz para Áton” ou “aquele que agrada a Áton”, numa clara

homenagem a esta deidade criadora. O seu fulgor fendeu o fausto ostentado pelas demais

divindades egípcias, cujos cultos seculares Akhenaton desejou dilacerar, prostrando-os diante

da luz que o enfeitiçava. Na realidade, semelhante politeísmo havia sido gerado no exórdio dos

tempos pré-históricos, quando o Egipto se compunha de inúmeros reinos exíguos, cada um

dos quais protegido por um deus próprio e distinto, geralmente, representado sob a forma de

um animal. Todavia, muito cedo os Egípcios principiaram a venerar o Sol como uma deidade, à

qual concederam a denominação de deus- sol Rá, uma soberano supremo com o qual

gradualmente os deuses locais foram-se identificando e fundindo. Desta forma, o lógico ultimar

de tão prolixa evolução deveria ter sido a assimilação dos díspares deuses locais numa só

divindade. Porém, tal conclusão mostrar-se-ia deveras inconveniente para os diversos

sacerdotes, sustentados pelas oferendas realizadas em honra das inúmeras divindades

egípcias, cujo culto se realizava igualmente nos luxuosos templos, que os albergavam.

Ao tomarem Tebas como sua capital, os faraós tornaram Ámon no mais prestigiado dos deuses

egípcios, concedendo aos sacerdotes que lhe prestavam culto um poder imensurável, que

atingiu o seu apogeu, quando esta divindade se fundiu com o deus- solar Ra. Na verdade, não

era contra Ámon, em concreto, que Akhenaton se batia, mas sim, contra a poderosa hierarquia

religiosa tebana , que principiava a desafiar, embora subtilmente, a autoridade real. Desta

forma, Akhenaton adopta o título de sumo- sacerdote de Heliópolis, denominando-se assim de

“o maior dos videntes”, num acto que o prendeu à mais antiga expressão religiosa, considerada

mais pura do que a religião tebana. Porém, é em Carnaque, templo dedicado a Ámon, que

Akhenaton esculpe a sua visão, ordenando aos escultores que concebessem um ser singular,

delineado num vórtice de características masculinas e femininas, que se reflectem, entre

outros, num rosto deformado e num ventre saliente evocando uma fecundidade, que pretendia

ilustrar que o faraó é mãe e pai de todos os seres.Após ter defrontado uma vez mais os

sacerdotes tebanos ao retirar-lhes a gestão de intrínsecos bens temporais, inerentes ao trono

do Egipto, Akhenaton reserva-lhes , no sexto ano do seu reinado, um novo sobressalto, ao

tomar a decisão de criar uma nova cidade, desenhada na luz sublime de Áton, abandonando,

deste modo, Tebas. O local eleito, “revelado pelo próprio Áton”, repousa na orla direita do rio

Nilo, entre Mênfis e a antiga capital dos faraós, sendo actualmente conhecido pelo nome de

Tell El- Amarna.

Nesta cidade, construída com uma rapidez surpreendente, Akhenaton

manda erigir um palácio que o acolha e um tempo onde lhe seja

possível prestar culto à luz que o inunda. O esplendor quase celestial

de ambas as construções desvaneceu-se no compasso do tempo,

restando agora apenas uma ideia prófuga a seu respeito. O faraó

concedeu à sua cidade o epíteto de “Cidade do Sol”, jurando jamais

abandoná-la, promessa que cumprir até ao eclipsar da sua existência.

Diversos funcionários administrativos, escribas, sacerdotes, militares,

artífices e camponeses desprenderam-se da sua antiga cidade para

seguirem, obedientemente, o faraó. A cidade torna-se acolhedora,

detendo largas avenidas, zonas verdejantes, parques sublimes e mansões nobiliárias, que

abraçam a divina luz solar. Por seu turno, o referido templo erguido em honra de Áton revela-se

díspar dos demais santuários construídos ao longo da décima oitava dinastia, devido à

ausência de salas veladas pela escuridão, onde os cultos eram celebrados, quase

secretamente. Em contraste, possuía inúmeros pátios brindados pela luz, que conduziam ao

altar do deus solar, onde eram depositadas dádivas sumptuosas. Áton, deus de amor e luz, era

geralmente representado sob a forma de um disco solar, ornamentado na maioria das vezes

com um uraeus, símbolo de soberania, e cujos raios resplandecentes terminavam em mãos

que

agraciavam

a

humanidade

com

carícias

celestiais.

Teoricamente, o culto dedicado àquele que se convertera “no pai dos pais e na mãe das

mães”, facultava a todos o acesso ao Divino, já que para adorar Áton, bastaria dirigir-se ao

magnificente soberano da luz. Contudo, tal ideologia sagrou-se numa utopia impressiva,

terrivelmente aparada da realidade, uma vez que a essência de Áton persistia num paraíso

proibido aos simples mortais, aos quais era oferecida a presença efectiva do deus no céu, mas

não a compreensão do mesmo. Como tal, tornou-se vital a existência de um intermediário, que

simultaneamente incarnasse as luzentes manifestações do deus único e permitisse ao mais

comum dos mortais com ele comungar. Ocupando este intrínseco papel de mediador,

Akhenaton converte-se então no único profeta do seu deus e seu representante junto dos

crentes. Estes, por seu turno, prestavam culto a Áton através de uma oblação algo inusitada,

que se concretizava numa oração pronunciada em casa, diante da estátua do rei. Na realidade,

não se contentando em reformular a religião egípcia, Akhenaton introduziu no panteão artístico,

além das insólitas silhuetas andróginas e de ventres salientes que traiam um estado de

gravidez perpétuo, crânios alongados e rostos deformados, que se distanciavam deveras dos

ideais cultivados anteriormente.

Nefertiti permanece imutavelmente ao lado do seu esposo, a quem dedica um amor

imensurável, apenas comparável à devoção que a leva a prostrar-se diante da magnificência

de Áton, a cujo culto se entrega, literalmente. Tornada num fascinante símbolo de beleza, a

rainha exerce uma vital função religiosa, sendo “aquela que faz repousar Áton com a sua bela

voz e as suas belas mãos, que seguram sistros”. Esta soberana,

cujas responsabilidades políticas são inegáveis, oferece porém o

seu coração ao amor que nutre pela sua família, que, no espírito

de Akhenaton, é um estigma da vida divina., cujo esplendor

merece ser imortalizado por artistas. Desta forma, os regentes

concedem-nos, em diversas representações, a prerrogativa de

perscrutarmos o seu lar, onde o enlace entre um homem e uma

mulher é contemplado como um enlevo sagrado. Num baixorelevo, repleno de ternura, Nefertiti, sentada nos joelhos do rei,

segura uma das suas seis filhas; noutro, é esculpida a dor ímpar

que devastou o casal régio, prostrado diante do féretro da sua

segunda filha, perecida em consequência de uma prolongada enfermidade. Sacerdote e

profeta de uma deidade nimbada por um halo de energia que concebe a vida, Akhenaton inicia

determinados dignitários nos sacros mistérios de Áton, entregando-se, literalmente, a esse

papel de mestre espiritual. Concomitantemente, emprega cada lampejo das sua forças à

concepção de um sublime hino, que muitos consideram, flagrantemente, semelhante aos

Salmos de David, nomeadamente, ao salmo 104.

Hino ao Sol

Bela

é

a

tua

alvorada,

oh

Áton

vivo,

Senhor

da

eternidade!

Tu

és

brilhante,

tu

és

belo,

tu

és

forte!

Grande e profundo é o teu amor; os teus raios cintilam nos olhos de todas as criaturas; a tua

pele

espalha

a

luz

que

faz

os

nossos

corações

viver.

Tu encheste as Duas Terras [nota: Akhenaton refere-se ao Egipto] com o teu amor, oh belo

Senhor, que a ti mesmo te criaste, que criaste a Terra inteira e tudo o que nela se encontra: os

homens,

os

animais,

as

árvores

que

crescem

no

chão.

Levanta-te para lhes dar vida, pois tu és a mãe e o pai de todas as criaturas. Os seus olhos

voltam-se para ti, quando ascendes no firmamento. Os teus raios iluminam toda a Terra; o

coração de cada um enche-se de entusiasmo, quando te vê, quando tu lhe apareces como seu

Senhor. Quando te pões no horizonte ocidental do céu, as tuas criaturas adormecem como

mortos; obscurecem-lhes os cérebros, tapam-se-lhes as narinas, até que de manhã se renova

o

teu

brilho

no

horizonte

oriental

do

céu.

Então, os seus braços imploram o teu Ka, a tua beleza acorda a vida e renasce-se! Tu

ofereces-nos os teus raios e toda a Terra está em festa; canta-se, toca-se música, soltam-se

gritos de alegria no pátio do castelo do Obelisco , o teu templo de Akhenaton, a grande praça

que

tanto

de

agrada,

onde

te

oferecem

alimentos

como

homenagem...

Tu és Áton, tu és eterno... Tu criaste o longínquo céu para aí te elevares e veres as coisas que

criaste. Tu és único e, no entanto, dás vida a milhões de seres, é de ti que as narinas recebem

o sopro da vida. Quando vêem os teus raios, todas as flores vivem, essas mesmas que

crescem no chão e se abrem quando tu apareces. Com a tua luz se embriagam. Todos os

animais se levantam de um salto, os pássaros que estavam nos seus ninhos abrem as suas

asas, para fazerem preces a Áton, fonte da vida.

Convidemos, por instantes, este cântico devoto a adornar a nossa

imaginação, permitindo-nos pressentir a fé ardente com que era

entoado, entre o vibrar das cordas de uma harpa, que brindava cada

alvorada e cada crepúsculo com a sua alma melódica. No exórdio das

drásticas alterações religiosas, Áton ocupava um lugar de supremacia

diante dos outros deuses, com quem, porém, coexistia. Somente após

longos confrontos com os sacerdotes, Akhenaton ordenou enfim a

supressão de todas as divindades egípcias, à excepção do seu deus-

solar, ordenando que os seus nomes fossem apagados dos templos, num linchamento

espiritual que principiou com Ámon. As razões e modo de aplicação desta estratégia religiosa

encontram-se todavia sepultados sobre os escombros da obscuridade. Apesar da persistência

febril do soberano, as divindades que ele tentara aniquilar permaneceram vivas no interior das

casas de inúmeros egípcias, que continuaram a prestar-lhes culto, secretamente. De súbito, a

alma egípcia colheu do reinado de Akhenaton uma rosa perlada pelo sacrilégio, que havia

florescido de um gesto talhado num atroz equívoco: a supressão de Osíris, cujo culto era

nimbado pela irresistível fragrância da imortalidade, quimera que escravizava o coração dos

Egípcios. Desafiando a reconfortante noite de uma tradição secular com a rutilante aurora de

uma herética subversão, Akhenaton concede ao seu deus a prerrogativa de usurpar os

atributos e incumbências do venerado Osíris. Por conseguinte, em todas as representações

funerárias datadas deste período de tempo, o personagem principal não é senão Akhenaton,

mensageiro do deus único tanto na terra como no Além.

Porém, a récita de indignação que rasgava o peito Egípcio esbateu-se em cânticos de

submissão, elevados mesmo no instante em que o soberano proibiu o pronunciamento da

palavra “deuses”. Eclipsada pela celestial visão da “Cidade do Sol” e pelo divino alento de

enaltecer o esplendor de Áton, a liderança do Egipto tombou, negligentemente, numa remota e

obscura lacuna da alma do regente, de cujas mãos sonhadoras resvalaram um imensurável rol

de erros. Abominando conflitos ou guerras, Akhenaton adopta uma política de passividade,

crendo que o prestígio do Egipto bastará para preservar o equilíbrio no Próximo Oriente. Desta

forma, desvanece o halo de protecção que o faraó deve manter em torno dos seus aliados,

permitindo que gradualmente o império formado por Tutmósis III se desintegre nas mãos do

poderoso povo hitita. Embora tenha já perdido a maioria dos seus vassalos, corrompidos ou

ameaçados, Akhenaton continua a ignorar os desesperados pedidos de auxílio provindos

daqueles que ainda lhe são fiéis. A morte de Ribaldi, príncipe da Síria, que pagara com a sua

vida semelhante fidelidade não rasgam tão denso véu de passividade. Esta ausência de

qualquer reacção por parte do faraó fá-lo perder os portos fenícios, acentuar a revolta da

Palestina, permitir a atroz chacina que levou ao desaparecimento de Mitanni, aliado do Egipto.

O mutismo de Akhenaton talha o brilho feroz das armas dos hititas e assírios, tingidas do

sangue de aliados egípcios. Como não conceder à atitude do regente o epíteto de deplorável?

Como não condenar o seu reinado, conspurcado pelo travo do sangue? Porém, é possível

argumentar a seu favor: talvez os relatórios que repousavam nas mãos fossem incompletos,

adulterados ou mesmo falsos. Ter-se-ia ele, de facto, apercebido, da aterradora gravidade da

situação? A luz de Áton tornou-se, para os egípcios, num fragmento das trevas, que invadiam,

gradualmente, o seu pais, já fustigado por graves perturbações económicas, florescidas da

ausência de tributos pagos por aliados. Os inimigos de Akhenaton fizeram ressoar a sua cólera

nos murmúrios do rio Nilo, bordando-a, de seguida, num apelido significativo: “O Herético”. Na

realidade, somente Akhenaton e um exíguo grupo de fiéis entregavam a sua alma à luz de

Áton, deidade incapaz de silenciar os clamores tentadores de Osíris, de cujos braços o povo

egípcio

não

se

ousava

desprender.

O Sol do seu reinado extinguiu-se num céu de enigmas. Que sucedeu a

Nefertiti após o ano 15 do reinado de Akhenaton? Ter-se-á oposto,

igualmente, à conduta de seu esposo ou terá entoado cânticos dedicados a

Áton até ao seu derradeiro suspiro? Crê-se que talvez a rainha tenha perecido

no ano 13 ou 14 do reinado de Akhenaton, dilacerando o sopro de vida que

ainda brincava no semblante do soberano. A sua morte perde-se na fragrância

do desconhecido, suspeitando-se apenas que não tenha sido sepultado no

túmulo familiar que mandara escavar em Amarna e onde já jazia o corpo da

sua segunda filha. A “Cidade do Sol”, sublime oferenda a Áton, foi

abandonada à aridez do deserto, sendo considerada como o fruto da heresia.

Detalhes

e

vocabulário

egípcio:

Amarna, cidade localizada na margem direita do Nilo, mais exactamente a cerca de 280 km

do Cairo, conquistou o tempo, tornando-o escravo dos seus caprichos, a fim de legar à

eternidade algumas das mais magníficas obras de arte egípcia, como é o caso do famigerado

busto de Nefertiti, encontrado numa oficina de escultura, e que hoje deslumbra visitantes de

todo o mundo, no Museu Egípcio de Berlim. De resto, a luzente “Cidade do Sol” foi igualmente

testemunha da subversiva arquitectura dos sumptuosos templos erigidos em honra de Áton.

Com efeito, estes extasiantes edifícios a céu aberto contrastam terrivelmente com a

arquitectura tradicional característica dos templos dedicados a

Ámon.

MAET: Verdade... Etérea harpista de Sol que ritualiza em seu

mavioso tocar o florir do dia numa Primavera de Luz, mera melodia

de manhãs intemporais, cuja harmonia divina recria a ordem

universal, inebria a humanidade com a sabedoria ancestral, semeia

no jardim do mundo a rosa da justiça e coroa a árvore da vida com

as

excelsas

flores

do

equilíbrio

cósmico...

No Antigo Egipto, longe de constituir um conceito trivial isento de

sentido ou alma, quiçá uma utopia impressiva banalizada pelo

tempo, a "Verdade" surgia como o mais sublime caminho para a

fruição espiritual. Encarnada pela deusa Maet, a verdade é assim

sinónimo de rectidão, lealdade, justiça, em suma, de todos os

princípios básicos que asseguram não apenas o equilíbrio cósmico, mas igualmente o

aperfeiçoamento intelectual e espiritual do indivíduo. É, por conseguinte, graças ao equilíbrio

oferecido por Maet que o mundo organizado mantém a sua integridade e o Universo conserva

a harmonia que lhe fora concedida no acto da Criação. Maet parece suspirar-nos que a

verdade, a vida e o conhecimento deveriam constituir a nossa religião primordial, que a Justiça

deveria por nós ser eleita dogma universal e o que bem e a liberdade deveriam ser abraçados

como a base das nossas preces. A deusa Maet, simultaneamente filha e mãe de Rá, num

eterno reinventar de um cosmos renascido, era representada como uma jovem elegante,

portadora de uma cabeleira que acariciava graciosamente os seus ombros. Na sua cabeça, a

deusa ostentava uma pena de avestruz, empregue igualmente pelos egípcios de forma isolada,

como símbolo da deusa Maet (nome próprio ) ou do conceito de verdade em si (nome comum).

Em suas mãos, a deusa acolhe alguns dos mais eficazes símbolos profilácticos, como é o caso

do uase ou uadj, ceptros também empunhados por diversas outras deidades do panteão

egípcio.

Principio sagrado entre os egípcios, Maet consistia num rito incontornável não apenas para os

simples mortais, mas também para os faraós e até mesmo para os deuses. Com efeito, a

maviosa melopeia entoada por esta deusa era brisa sagrada que alimentava, inebriava e

renovava os sentidos das restantes deidades, permitindo-lhes assim preservar a harmonia

universal que ela encarna. O culto diário prestado aos deuses conhecia o seu apogeu com a

oferta de Maet. Relevos de determinados templos tardios permitem-nos conquistar o tempo e,

na mais sagrada lacuna da Imaginação, reviver as intrínsecas cerimónias do ofertório, legadas

à eternidade nas paredes do mais íntimo dos santuários. Extasiados, quase abraçamos a

prerrogativa de encarnar o sacerdote oficiante, eterno representante do faraó, que num rito

pleno de magia oferece Maet, sob a forma de uma figurinha transportada num pequeno cesto,

à deidade local, saciando assim a sua sede no cálice da ordem Universal, que o entoar de um

hino derrama docemente: "(...) Salve a ti, que estás provido de maet, autor do que existe,

criador do que és. (...) Tu surges com Maet, tu unes os teus membros em Maet (...)". É de facto

graças a este ritual de uma beleza inefável que Maet, não residindo em nenhum templo

específico, se encontra presente em todos os santuários do Vale do Nilo.

Com efeito, nem mesmo o poderoso Rá, mítico regente dos

deuses, subsiste quando privado do melífluo fruto da Verdade,

pois somente o néctar que dele resvala sacia a sua sede de

harmonia, alimenta o seu esplendor e renova a luz que o nimba

num halo de espiritualidade ("Tu existes porque Maat existe",

como refere um hino). De resto, era igualmente Maet quem se

propunha a confrontar todos os inimigos de Ámon, fulminando-os

com a sua cólera, a fim de jamais permitir que o fastígio do deussolar fosse obnubilado. Não constitui assim qualquer surpresa

constatar a presença de Maet na viagem amoniana. Embora somente ao deus- sol fosse

concedido o apanágio de desfrutar intimamente da companhia de Maet, muitos outros deuses

deixavam-se inebriar pela rima perfeita que a deusa concedia ao sublime verso do cosmos,

como é o caso de Toth, que era com alguma frequência contemplado como esposo (ou por

vezes irmão) de Maet, dada a sua invejável posição enquanto epítome celestial da precisão,

justeza e rectidão. Enquanto Maet zelava pela harmonia celeste, na terra era o regente quem

se encontrava incumbido do dever divino de conservar a ordem social e perpetrar as leis

"maéticas", dispondo para tal de um completo corpo de funcionários, de entre os quais se

destacava o vízir. Na função de garante da ordem moral, da justiça e da verdade, o vízir, chefe

do poder executivo e de toda a área administrativa, abraça o epíteto de "Sacerdote de Maet",

ostentando como insígnia uma pequena figurinha da deusa, geralmente esculpida em lápislazuli.

Como aqueles que coroavam o céu da humanidade com o arco-íris da liberdade, da verdade,

da justiça e da equidade dos sentidos, os faraós não só não dispensavam maet no seu

quotidiano, como também nos seus nomes reais, incluindo assim a deusa ou o próprio conceito

que ela encarnava nas suas denominações, na ânsia de que assim lhes fosse concedida a

eficácia necessária para uma regência próspera. Podemos evocar o exemplo de Hatchepsut,

rainha do Império Novo, cujo pronome não era senão "Maatkaré", ou seja, "Maet é o alimento

de Rá" ou "Maet é o ka (poder criador) de Rá. A sublime praia de Maet, graciosamente formada

pelos mais rutilantes cristais de Sol, oferecia-se a todas as almas náufragas que se

propusessem a brincar nas ondas de sabedoria ancestral do imponente mar do conhecimento.

Para que a espírito algum o acesso a estas águas ornadas de magia fosse negado, os sábios

egípcios (como os faraós Amenemhat I e Hor- djedef, filho do famigerado Quéops, entre muitos

outros) elaboraram os “Ensinamentos”, fulgurantes estrelas de sabedoria destinadas a guiar a

humanidade através da enigmática noite da vida. A leitura destes textos de valor incontestável

permite-nos abraçar os fundamentos da solidariedade, da equidade, da justiça e da

espiritualidade, indispensáveis para a criação de uma sociedade recta, harmoniosa e

subversivamente oposta a isefet, ou seja, ao caos, à desordem, enfim, à pravidade em todos

os seus subterfúgios e formas. Logo, todos devem respeitar aquilo que Maet representa, para

possibilitar o retorno dos fenómenos naturais que garantem a vida e a vitória sobre as forças do

caos

que

pairam

ainda

sobre

a

humanidade.

A presença de Maet, embaixatriz da Verdade e da

Justiça,

revelava-se

vital

para

o

bom

funcionamento do tribunal osírico, uma vez que,

caso privados da sua benção, os defuntos seriam

alvo de um julgamento iníquo e imparcial.

Conduzidos por Anúbis, o deus da cabeça de

chacal, os defuntos compareciam diante do

tribunal de Osíris, onde as suas almas seriam

julgadas, revelando o seu destino. O tribunal

divino erigia-se na "Sala das duas Justiças",

intermediária entre o além e o submundo, rodeada

por 42 demónios (este valor estava relacionado com o número de distritos- 42- que dividiam o

Egipto Antigo). Perante cada uma destas temíveis entidades, o morto deveria declarar-se

inocente de um pecado, resumindo-se estas 42 faltas em algumas categorias distintas: