PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM GERONTOLOGIA

Ana Elisa Sena Klein da Rosa

AS EXPRESSÕES VIVAS DE CORPOS IDOSOS FRENTE À

QUEDA

São Paulo

2011

Ana Elisa Sena Klein da Rosa

AS EXPRESSÕES VIVAS DE CORPOS IDOSOS FRENTE À

QUEDA

Dissertação apresentada à Banca Examinadora

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,

como exigência parcial para obtenção do título de

MESTRE em Gerontologia.

Área de Concentração: Gerontologia Social

Orientadora: Profa. Dra. Úrsula Margarida Karsch

São Paulo

2011

ROSA, Ana Elisa Sena Klein da

As expressões vivas de corpos idosos frente à queda

Dissertação apresentada à Banca Examinadora

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,

como exigência parcial para obtenção do título de

MESTRE em Gerontologia.

Aprovada em:

Banca Examinadora

Prof. Dr._________________________Instituição:_______________________

Julgamento:_____________________Assinatura:_______________________

Prof.Dr._________________________Instituição:_______________________

Julgamento:_____________________Assinatura:_______________________

Prof. Dr._________________________Instituição:_______________________

Julgamento:_____________________Assinatura:_______________________

A Deus e ao grande homem: Rubens Klein da Rosa, que

escolhi e me escolheu para sermos felizes, harmonizados

e amados por toda eternidade.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por quem devo a existência e toda a honra. Sem a benção divina, não

conseguiria chegar ao final de mais um degrau da construção do saber.

Ao meu amado marido, Rubens Klein da Rosa, por tudo; pela paciência, amor,

amizade e dedicação. Sem você eu não seria eu.

Aos meus pais, Pedro Alves de Sena e Sonia Maria Oliveira de Sena. À minha irmã

Michele Oliveira de Sena.

À Profa. Dra. Úrsula Margarida Karsch, por fazer florescer em mim a paixão pela

saúde pública. Obrigada por sua orientação coerente, auxílio e dedicação. Agradeço

humildemente pela oportunidade de ser orientada por uma profissional brilhante,

competente e humana.

Ao prof. Dr. Roberto Dantas Queiroz por toda atenção e auxílio para que eu pudesse

conjecturar uma possibilidade de desenvolvimento do trabalho. O apoio no HSPESP

foi fundamental para a realização deste estudo.

À Prof. Dra. Sissy Veloso Fontes, por estar sempre presente em minha vida, desde a

minha graduação. Profissional admirável na qual tenho verdadeira e inoculável

admiração. Agradeço por todas as contribuições acadêmicas de extrema relevância

para o enriquecimento deste trabalho. Agradeço por sua consideração, carinho e

amizade.

À Profa. Dra. Vera Lúcia Valsecchi de Almeida, por fazer parte de minha vida

acadêmica, se mostrar disponível e empenhada para ajudar. Suas aulas são

inesquecíveis. Obrigada pela compreensão oferecida a cada instante e por todas as

contribuições acadêmicas de extrema relevância para o enriquecimento deste

trabalho.

À professora de estatística e de epidemiologia, Dra. Maria do Rosário Dias de Oliveira

Latorre, por toda dedicação com meus números e muita paciência para me ensinar a

decifrá-los. Agradeço imensamente.

À minha amada, dedicada, querida e amiga de todas as horas e situações, Mercedes

Maria dos Santos Botelho. Aprendo cada dia coisas muito importantes com você.

Obrigada por tudo.

À minha cunhada e amiga Ester Paes Klein da Rosa, sem palavras para agradecer a

dedicação, as revisões de texto e as traduções dos artigos e trabalhos em

congressos. Por muitas vezes, parecia que fazia parte do meu grupo de estudos.

Às minhas irmãs quase biológicas, Bianca Isis Segantin e Fabiana Santos Fonseca.

Tenho a certeza de que Deus as colocou em meu caminho para que a busca pelo

saber acadêmico fosse mais descontraída, prática e leve. Senti-me acolhida e

agraciada por nossa eterna amizade. Obrigada por todas as orientações e conselhos.

Só Deus sabe por tudo que passamos até a entrega dessa dissertação. Formamos

um trio muito mais do que acadêmico em todos os congressos nacionais e

internacionais de Geriatria e Gerontologia. Obrigada minhas queridas!

À minha primeira e querida amiga do curso de mestrado, a jornalista Karen Marcelja,

por me ajudar com os textos e com sua amizade sincera.

Aos meus amados e escolhidos sobrinhos do coração e da alma, Felipe Paes Klein da

Rosa e Eduardo Paes Klein da Rosa, pelos carinhos e beijinhos nos momentos

difíceis. Acredito que nosso amor nunca encontrará explicação nem entendimento.

A todos os colegas do curso de Gerontologia, sem vocês as discussões e os

ensinamentos não seriam possíveis. Obrigada por compartilharem suas experiências

comigo.

A todos os professores do curso de Gerontologia, por me proporcionarem momentos

intensos de reflexão, dividirem dúvidas e questionamentos, e por me apresentarem

diferentes possibilidades e “visões” do envelhecer.

Aos amigos que estiveram comigo durante a realização deste trabalho (em ordem

alfabética), Ana Paula Klein; César Lemos; Fábio Ramos; Fabíola Rêgo Kassab;

Hildegard Anna Cortellazi; Juliana Guisardi Pereira; Karina Palla; Laodicéia Mamede

Oliveira; Lucas Arebolla; Marcia Chico de Oliveira; Mariana Yoshida; Monique Rocha

Botelho de Farias; e Nancy Marinho de Lemos, pela inestimável amizade.

A todos os pacientes que carinhosamente aceitaram participar deste estudo.

Ao Ministério do Idoso da Associação Paulistana, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Silvana Martinez Lopez Cazonatto seu incentivo e interesse me estimularam na

construção de mais um caminho.

À querida Fabiana Andrade Santolin que gentilmente aceitou fazer a revi são de texto,

sem palavras para agradecê-la.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela

concessão da bolsa para que conseguisse viabilizar o desenvolvimento de minha

pesquisa.

Quando a velhice chegar, aceite-a, ame-a. Ela é

abundante em prazeres se souberes amá-la.

Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os

mais doces da vida de um homem.

Mesmo quando tiveres alcançado o limite extremo dos

anos, estes ainda reservam prazeres.

Sêneca

RESUMO

ROSA, A. E. S. K. As expressões vivas de corpos idosos frente à queda. 2011.

126 p. Dissertação (Mestrado em Gerontologia) – Pontifícia Universidade Católica de

São Paulo, São Paulo, 2011.

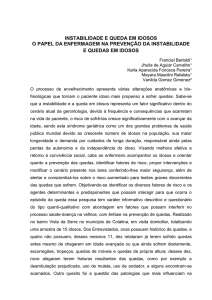

A percepção sobre o corpo na velhice é muito particular para cada ser. A esse

respeito, Norbert Elias (2001) discorre sobre a dificuldade sentida pelas pessoas

quando seus corpos, tão cheios de frescor e muitas vezes de sensações agradáveis,

passam a ficar vagarosos, cansados e desajeitados. Não se pode imaginar tal

mudança e, no fundo, não se quer. Nesse sentido, a queda acompanhada de fratura

femoral causa enorme estranheza, pois há uma imagem com a qual o idoso não se

identifica, ocorrendo uma desconexão entre a imagem do inconsciente do corpo e a

imagem que o espelho devolve-lhe. O objetivo deste estudo foi traçar o perfil

sociodemográfico de 40 idosos (31 do sexo feminino e nove do sexo masculino) com

fratura de fêmur, em indicação de tratamento cirúrgico em fase pré-operatória,

atendidos pelo Serviço de Ortopedia do Hospital do Servidor Público Estadual de São

Paulo. Trata-se de um estudo observacional de corte transversal, com coleta de dados

através de visita a arquivos de prontuários médicos e entrevistas semiestruturadas, no

período de outubro de 2010 a fevereiro de 2011. Todas as análises estatísticas foram

feitas pelo Software Statistical Package for the Social Sciences para Windows, na

versão 15.0. A idade dos sujeitos estudados variou de 62 a 97 anos, com média de

idade de 78,9 anos, prevalecendo 77,5% do sexo feminino, e 72,5% dos idosos eram

cuidados por um cuidador familiar. Um fator de extrema relevância foi que 97,5% dos

sujeitos faziam uso de mais de três medicamentos concomitantes diariamente. Esses

e muitos outros dados foram levantados com o intuito de cruzar fatores que incidem

no processo de envelhecimento humano, pois, para a Gerontologia, a velhice deve ser

entendida sob diferentes olhares, uma vez que os aspectos sociais, culturais e

subjetivos permeiam e se entrelaçam na velhice. Com este estudo, foi possível notar

que uma política de saúde pública faz-se necessária, com o desenvolvimento de

ações que tenham como finalidade proporcionar ao idoso um melhor

autoconhecimento de seu corpo, assim como identificar situações que possam lhe ser

prejudiciais em relação ao maior risco de quedas, para que o índice de quedas possa

ser reduzido.

Palavras-chave: Envelhecimento. Quedas na velhice. Fraturas femorais.

Gerontologia.

ABSTRACT

ROSA, A. E. S. K. The living expressions of elderly bodies face to fall. 2011. 126

p. Dissertation (Master in Gerontology) – Pontifical Catholic University of São Paulo,

São Paulo, 2011.

The relationship of the body in old age is very particular to each individual. Norbert

Elias (2001) discussed the difficulty that our own body, so full of freshness and often

pleasant sensations, can be slow, tired and clumsy. We cannot imagine it, and

basically we do not want it. The fall followed by femoral fracture causes huge

strangeness, an image in which the elder cannot identify himself, resulting in a

disconnection between the image of the unconscious of the body and the image that

the mirror gives him back. The objective of this study was to delineate the sociodemographic profile of 40 elders (31 females and 9 males) with femur fracture in

surgical indication for pre operative phase, attended by the Service of Orthopedics of

the Hospital of the State Public Servant of São Paulo (HSPESP). It is a cross-sectional

observational study, and the data were collected through visits to files of medical

records and semi-structured interviews, during the period of October 2010 to February

2011. All statistical analyzes were performed by SPSS for Windows, version 15.0. The

age of the subjects studied ranged from 62 to 97 years old, with an average age equal

to 78.9 years old, 77.5% were female, and 72.5% cared by a family caregiver. A factor

of extreme relevance was that 97.5% of the subjects use more than 3 concomitant

medicines daily. These and many others facts were raised with the intention of cross

factors that reflect in the trial of human ageing. For the Gerontology, old age is to be

understood by different looks. The social, cultural and subjective aspects permeate

and intertwine in old age. With this study was possible to notice that a public health

policy is necessary for that the rate of falls can be reduced by taking actions which are

intended to give the elderly a better self-awareness of his body, and identify situations

that can be harmful in relation to increase the risk of falls.

Keywords: Old age. Fall in old age. Femoral fractures. Gerontology.

LISTA DE FIGURAS

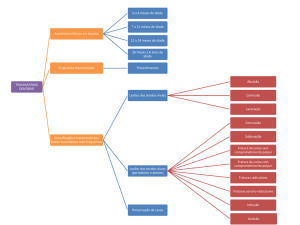

Figura 1 – Os fatores de risco para quedas e lesões relacionadas a quedas........................ 46

Figura 2 – Mostra a relação plurifatorial e fatores que contribuem como causa para quedas

em indivíduos idosos. ............................................................................................ 48

Figura 3 – Fatores associados a quedas em idosos residentes de ILPIs. ............................. 49

Figura 4 – Paciente MLS com dedos em garra (pé esquerdo)............................................... 49

Figura 5 – Paciente MLS com hálux valgo, joanete e onicomicoses em diversas unhas, além

de rushes cutâneos no pé direito, além de edema em tornozelo direito. ............. 51

Figura 6 – Paciente MLS com ferida neuropática (diabética) em pé direito, homolateral à

fratura femural. ...................................................................................................... 51

Figura 7 – Radiografia sugestiva de baixa densidade mineral óssea evidenciando fratura em

região trocantérica. Paciente AMS. ....................................................................... 55

Figura 8 – Conteúdo muscular normal em adulto fisicamente ativo (A) e sarcopenia em idoso

sedentário (B). ....................................................................................................... 57

Figura 9 – Fratura fechada ou simples (Fig. 1). Fratura exposta ou composta (Fig. 2).......... 59

Figura 10 – Mostra padrões comuns de fraturas. 1 – fratura transversal. 2 – fratura oblíqua. 3

– fratura espiral. 4 – fratura cominutiva. 5 - Fratura compressiva. 6 – fraturas de

galho verde. ........................................................................................................... 59

Figura 11 – Referente a características clínicas das fraturas. Uma fratura transversa é estável,

enquanto que a fratura oblíqua ou espiralada está sujeita à ação elástica dos

músculos. .............................................................................................................. 60

Figura 12 – 1. fratura do colo do fêmur; 2. fratura da região trocantérica; 3.fratura de diáfise do

fêmur; 4.fratura supracondileana; 5.fratura condileana. ........................................ 61

Figura 13 – Mostra a extremidade superior do fêmur com demarcações das regiões de

fraturas do colo do fêmur e do trocânter................................................................ 61

Figura 13 – Diagrama dos estágios de consolidação da fratura. 1. estágio do hematoma, com

necrose do osso juntamente à fratura; 2. estágio de proliferação subperiostal e

endostal. 3. estágio de calo. 4. estágio de consolidação. 5. remodelação............ 63

Figura 14 – Descritor de sistematização de entrevista e coleta de dados. .............................. 68

Figura 15 – Esquema da entrevista com o paciente e/ou cuidador. ........................................ 70

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Esperança de vida ao nascer, segundo as grandes regiões brasileiras – 2009. .. 30

Gráfico 2 – Distribuição percentual das pessoas idosas por capacidade de andar 100

metros, segundo características etárias e sexo. ................................................... 33

Gráfico 3 – Proporção de pessoas com 60 anos ou mais de idade que declaram sofrer de

algum tipo de doença crônica, segundo os principais tipos. ................................. 53

Gráfico 4 – Associação quanto à ocupação profissional e sexo. ............................................. 98

Gráfico 5 – Porcentagem de doenças pregressas encontradas nos pacientes com fratura

femoral................................................................................................................. 103

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Referente às causas mais comuns de quedas...................................................... 47

Quadro 2 – Referente aos perigos, considerados como riscos ambientais mais comuns. ...... 48

Quadro 3 – Questionário de pacientes que sofreram fraturas no fêmur: Hospital do Servidor

Público Estadual de São Paulo. ............................................................................ 71

Quadro 4 – Questionário de pacientes que sofreram fraturas no fêmur: Hospital do Servidor

Público Estadual de São Paulo. ............................................................................ 72

Quadro 5 – Questionário de pacientes que sofreram fraturas no fêmur: Hospital do Servidor

Público Estadual de São Paulo. ............................................................................ 73

Quadro 6 – Questionário de pacientes que sofreram fraturas no fêmur: Hospital do Servidor

Público Estadual de São Paulo. ............................................................................ 74

Quadro 7 – Questionário de pacientes que sofreram fraturas no fêmur: Hospital do Servidor

Público Estadual de São Paulo. ............................................................................ 76

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Número e porcentagem de pessoas segundo características sociodemográficas. 83

Tabela 2 – Associação quanto à ocupação profissional e sexo. .............................................. 84

Tabela 3 – Número e porcentagem de pessoas segundo cuidador e família........................... 85

Tabela 4 – Número e porcentagem de acordo com o uso de medicamentos, óculos e

frequência no oftalmologista.................................................................................. 86

Tabela 5 – Número e porcentagem de doenças pregressas encontradas nos pacientes com

fratura femoral. ...................................................................................................... 87

Tabela 6 – Relato de números e porcentagens sobre os problemas encontrados nos pés,

realização e finalidade de fisioterapia pregressa à queda..................................... 88

Tabela 7 – Conforme queda no último ano, demora no atendimento, horário de queda e

frequência antes da fratura estudada.................................................................... 90

Tabela 8 – Número e porcentagem do local de ocorrência da queda. ..................................... 90

Tabela 8 – Referente às atividades de vida diária, e ocorrência de alterações de movimento.

............................................................................................................................... 91

Tabela 9 – Número e porcentagem consoante a utensílio ou aditamento utilizado para

deambulação, tipo de fratura e tipo de deambulante. ........................................... 92

Tabela 10 – Associação estatística quanto ao local, e frequência de queda atual, realização

segundo sexo. ....................................................................................................... 93

LISTA DE SIGLAS

AIT

Ataque Isquêmico Transitório

ASA

Sociedade Americana de Anestesia

AVC

Acidente Vascular Cerebral

AVDs

Atividades de Vida Diária

AVE

Acidente Vascular Encefálico

AVPs

Atividades de Vida Prática

BMC

Conteúdo Mineral Ósseo

Ceamas

Centros de Atendimento Médico Ambulatorial

CEP

Comitê de Ética em Pesquisa

DA

Doença de Alzheimer

DM

Diabetes Mellitus

Decam

Departamento de Convênios e Assistência Médica

Dem

Demência

DMO

Densidade Mineral Óssea

DP

Depressão

dp

Desvio Padrão

DPOC

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

DXA

Dual X-ray absorptiometry

EDG

Escala de Depressão Geriátrica

FC

Fratura do Colo do Fêmur

FCD

Fratura Condiliana

FT

Fratura Transtrocanteriana

Seade

Sistema Educacional de Análise de Dados

HAS

Hipertensão Arterial Sistêmica

HSPESP

Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo

HSPESP – SO

Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo – Serviço de

Ortopedia

Iamspe

Instituto de Assistência ao Servidor Público Estadual

ILPI

Instituição de Longa Permanência para Idosos

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICC

Insuficiência Cardíaca Congestiva

INED

Instituto Nacional de Estudos Demográficos (de origem francesa)

IPEA

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IRA

Insuficiência Renal Aguda

IRC

Insuficiência Renal Crônica

OA

Osteoartrose

OMS

Organização Mundial de Saúde

ONU

Organização das Nações Unidas

OP

Osteoporose

PK

Doença de Parkinson

PNAD

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

PUC

Pontifícia Universidade Católica

SBOT

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences

SUS

Sistema Único de Saúde

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 18

2 REVISÃO DA LITERATURA ........................................................................................... 23

2.1 Envelhecimento e Velhice ............................................................................................... 23

2.2 Dados Epidemiológicos do Envelhecimento Populacional Brasileiro .............................. 28

2.3 Geriatria e Gerontologia .................................................................................................. 33

2.4 Quedas ............................................................................................................................ 36

2.4.1 Etiologia e magnitude da queda ........................................................................... 43

2.4.2 Mecânica da fratura.............................................................................................. 44

2.4.3 Fatores de risco para quedas ............................................................................... 44

2.4.4 Causas de quedas................................................................................................ 46

2.4.5 Doenças nos pés que podem favorecer quedas .................................................. 49

2.4.6 Patologias associadas a maior prevalência de quedas........................................ 52

2.4.6.1 A queda no portador de osteoporose ................................................................ 54

2.4.6.2 Sarcopenia ........................................................................................................ 56

2.4.7 Fratura .................................................................................................................. 58

2.4.8 Fratura no fêmur................................................................................................... 60

2.4.9 Consolidação de fraturas...................................................................................... 62

3 MÉTODO............................................................................................................................. 65

3.1 Abordagem Metodológica................................................................................................ 65

3.2 Local de Realização do Trabalho .................................................................................... 65

3.3 Delineamento do Estudo ................................................................................................. 66

3.4 População de Estudo ...................................................................................................... 67

3.5 Metodologia ..................................................................................................................... 67

3.5.1 Triagem de pacientes ........................................................................................... 68

3.5.2 Avaliação de prontuários e avaliação de exames complementares..................... 69

3.5.3 Entrevista com o paciente e/ou cuidador ............................................................. 70

3.5.3.1 Demografia geral ............................................................................................... 70

3.5.3.2 Grau de instrução e dados profissionais ........................................................... 71

3.5.3.3 Comportamento etílico e comportamento tabágico........................................... 72

3.5.3.4 Histórico pregresso patológico do paciente....................................................... 74

3.5.3.5 Sintomatologia, aparato locomotor, ocorrência de fraturas pregressas e

aditamento de marcha ......................................................................................... 75

3.5.4 Avaliação das funções mentais e depressão geriátrica ....................................... 76

3.5.5 Informações adicionais com o paciente e/ou cuidador......................................... 77

3.5.6 Barthel index e informações sobre as AVDs antes da fratura............................. 78

3.6 Avaliação Individual Inicial ............................................................................................... 79

3.7 Análise Estatística ........................................................................................................... 80

3.8 Pacotes Estatísticos ........................................................................................................ 80

3.9 Aspectos Éticos ............................................................................................................... 80

3.10 Variáveis de Estudo....................................................................................................... 81

4 RESULTADOS ................................................................................................................... 83

4.1 Número e porcentagem de pessoas segundo características sociodemográficas ......... 83

4.2 Associação quanto à Ocupação Profissional e Sexo ...................................................... 84

4.3 Número e Porcentagem de Pessoas Segundo Cuidador e Família................................ 85

4.4 Número e Porcentagem de Pessoas Segundo o Uso de Medicamentos, Óculos e

Frequência no Oftalmologista.......................................................................................... 86

4.5 Número e Porcentagem de Doenças Pregressas Encontradas nos Pacientes com

Fratura Femoral ............................................................................................................... 87

4.6 Número e Porcentagem de Relatos dos Problemas Encontrados nos Pés, e

Realização e Finalidade de Fisioterapia Pregressa à Queda.......................................... 88

4.7 Conforme Queda no Último Ano, Demora no Atendimento, Horário de Queda e

Frequência antes da Fratura Estudada. .......................................................................... 89

4.8 Local de Ocorrência da Queda........................................................................................ 90

4.9 Referente às Atividades de Vida Diária e Ocorrência de Alterações de Movimento....... 91

4.10 Número e Porcentagem referente a Utensílio ou Aditamento Utilizado para

Deambulação, Tipo de Fratura e Tipo de Deambulante.................................................. 92

4.11 Associação Estatística Quanto ao Local e Frequência de Queda Atual, Segundo o

Sexo................................................................................................................................. 92

5 DISCUSSÃO....................................................................................................................... 94

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 106

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 108

ANEXOS............................................................................................................................... 117

18

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento brasileiro e mundial é uma realidade. Segundo a Síntese de

Indicadores Sociais (IBGE, 2010), os maiores de 60 anos representam 10,5% da

população total e 83% deles vivem nas cidades. O destaque fica para a região

metropolitana do Rio de Janeiro, que tem 1,7 milhão de idosos – 14,7% da população.

De acordo com o estudo, nos próximos 20 anos, o número de idosos do Brasil poderá

ultrapassar a faixa de 30 milhões de pessoas ao final deste período, o correspondente

a 13% da população total do país.

A população de pessoas com 60 anos ou mais cresceu 47,8% na última

década, um crescimento bastante superior aos 21,6% da população brasileira total no

mesmo período. De acordo com o IBGE (2000), com base em estudos da

Organização das Nações Unidas (ONU – 1995 a 2000), a população de pessoas com

mais de 60 anos no Brasil aumentou 17,5%, o que significa um aumento de quase

dois milhões, enquanto que a população total cresceu, de 1996 a 2000, apenas 8,1%.

Em 2020, projeções da ONU preveem que teremos um acréscimo de 14,2 milhões de

pessoas com mais de 60 anos em relação a 2000, perfazendo 13,1% da população

total. Em 2050, serão 102 para cada 100 jovens, o que refletirá diretamente em todo

sistema de saúde, público e privado, tanto nos segmentos produtores quanto nos

financiadores.

Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000)

mostraram um crescimento significativo da participação de pessoas com mais de 60

anos na formação da sociedade brasileira. A relação atual, de cerca de 25 idosos para

cada grupo de 100 crianças e adolescentes até 14 anos, deverá mudar para 173

idosos para cada grupo de 100 crianças e adolescentes. De acordo com as pesquisas

recentes do IBGE (2010), o Brasil deve ficar atento às prioridades econômicas e às

instituições de atendimento à população, cujas necessidades devem mudar.

Conforme Ornestein, Prado e Lopes (2010), a transição epidemiológica do

mundo, que o nosso país acompanha, nos mostra uma das maiores conquistas da

humanidade, o incremento de anos vividos. No entanto, esses anos a mais devem ser

de qualidade e com boas condições de adaptações a situações favoráveis às

vulnerabilidades biológicas, psicológicas e sociais. É indiscutível para os idosos a

19

importância de acrescentar anos vividos com qualidade funcional e independência

adaptativa.

Antes das atuais projeções estatísticas, os sinais de envelhecimento

populacional já tinham sido observados e intuídos por profissionais da área de

gerontologia, conforme descreveu o Jornal Folha de São Paulo (2009). Isso porque,

em estudos sobre o cotidiano, entre os anos de 2005 a 2008, o número de

internações hospitalares na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) aumentou em 8%

por causa das fraturas de fêmur em idosos. No ano de 2008, foram 32.908

internações por esse motivo.

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), a fratura do fêmur, maior osso

humano, é uma das causas mais relevantes de mortalidade de idosos, quase um

quarto das mortes nessa faixa está re lacionado a quedas. As fraturas expõem um

problema de saúde peculiar em pacientes idosos, a osteoporose. Em 2010, o

Ministério da Saúde gastou cerca de R$ 39 milhões com medicamentos para

tratamento da osteoporose. A ocorrência e a frequência de quedas em pessoas

idosas é muito maior do que imaginamos, porque os idosos aceitam a queda como

um acontecimento inevitável do envelhecer e não as relatam, a menos que

interrogados.

O corpo humano está em constantes mudanças, cada idade apresenta suas

alterações, características, riscos e problemas. Beauvoir (1990) discorre sobre a

velhice que habita nosso corpo, e escreve que, por mais que tenhamos encontrado

uma imagem mais ou menos convincente, mais ou menos satisfatória de nós

mesmos, temos que viver essa velhice que somos incapazes de imaginar. Para tanto,

em primeiro lugar, devemos vivê-la no nosso corpo. Não é nosso corpo que nos vai

revelá-la; mas, uma vez que sabemos que a velhice habita nosso corpo, é ele que nos

inquieta.

Becker et al. (1999 apud RUSSO, 2005) descreveram que a avaliação do

nosso corpo é feita da interação com o meio, assim sua autoimagem é desenvolvida

continuamente. Nesse contexto, percebe-se que o envelhecimento envolve uma série

de mudanças funcionais que leva à diminuição da funcionalidade do organismo; desse

modo, surge um conceito de corpo em diferentes épocas, nas quais o não

reconhecimento do corpo surge a partir do momento em que ele sofre uma diminuição

do funcionamento, a qual não existia em tempos anteriores.

20

Simões (1992) afirmou que o idoso, cujo corpo não se inclui nesses padrões,

tem seus anseios anulados, gerando um sentimento de impotência enquanto indivíduo

ativo na sociedade, o que culmina na aversão ao próprio corpo.

Para Villaça e Góes (1998), o corpo está inserido na sociedade e, dessa forma,

é marcado pelo fator social. Por isso a dificuldade em examinarmos tanto o nosso

corpo quanto o do outro. A consequência mais comum é a tentativa de proteção:

tenta-se preservá-lo, evitar ao máximo sua exposição, resguardá-lo como se essa

fosse a garantia de nos livrarmos do perigo e das ameaças. Nesse sentido, é de se

presumir que quanto mais iguais formos uns aos outros, menos ameaçados nos

sentiremos. Dessa forma, o envelhecimento constitui-se como uma pluralidade de

experiências individuais. É preciso salientar que as alterações que ocorrem no corpo

que envelhece são inevitáveis. Como proteger, preservar e resguardar esse corpo do

perigo e das ameaças para evitar a queda?

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), entre os

anos de 1979 e 1995, cerca de 54.730 pessoas morreram devido a quedas, sendo

que 52% delas eram idosos, com 39,8% apresentando idade entre 80 e 89 anos.

Ainda segundo dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), a taxa de mortalidade

hospitalar por queda, em fevereiro de 2000, foi de 2,58%. A maior taxa encontrada foi

na região Sudeste, seguida pela região Nordeste, Sul e Centro-Oeste.

De acordo com estudos realizados no Brasil por Zinny e Pussi (2003), a

incidência anual de fraturas no pa ís é de 1 milhão e destas 250 mil são de quadril.

Sendo que, para Alarcon et al. (2001), as fraturas de quadril reduzem o tempo de vida

em 36% para homens e em 21% para as mulheres. As internações hospitalares

oriundas de quedas custam quase o dobro daquelas originadas de outras causas de

internação hospitalar do idoso.

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), o SUS gastou quase R$

81 milhões com fraturas em idosos no ano de 2009. O número alto de internações por

quedas em idosos configura alto número de incapacidade e óbitos nessa faixa etária,

podendo gerar consequências, entre as quais: físicas, psíquicas e sociais. Cair pode

significar que está ocorrendo um declínio das funções fisiológicas ou ainda

representar sintomas de alguma patologia específica.

O pesquisador Fuller (2000) analisou as quedas em idosos e revelou que

aproximadamente 5% de todas as quedas resultam em fraturas. As mulheres fraturam

mais que os homens, e os homens morrem mais de fraturas. Quando não ocorre a

21

fratura, a dor e a redução dos movimentos podem causar isolamento pela diminuição

da autoestima, tanto pela queda quanto pelo aumento da dependência. Tem sido

verificado nos serviços de emergência dos EUA que as quedas são eventos

frequentes causadores de lesões, constituindo a principal etiologia de morte acidental

em pessoas com idade acima de 651 anos.

Para Campbel et al. (1985 apud FREITAS et al., 2006), quase todas as mortes

provenientes de queda são decorrentes de fratura de colo femoral. As quedas podem

representar um marcador para um risco de maior mortalidade na população idosa. Há

evidências de que as quedas produzem sintomas de ansiedade e depressão, e

sintomas depressivos são comuns nesses pacientes. As quedas e suas sequelas

estão associadas a restrições de atividades, por vezes devido a dores persistentes.

Fraturas femorais são causas reconhecidas de declínio de habilidades funcionais em

relação ao estado pré-fratura.

Por tantos motivos, é necessário contextualizar a ocorrência de quedas e o

perfil sociodemográfico de idosos brasileiros.

Dessa forma, a presente investigação buscou traçar o perfil sociodemográfico

da população de idosos com fratura de fêmur em indicação de tratamento cirúrgico em

fase pré-operatória, atendida pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo

– Serviço de Ortopedia (HSPESP – SO).

Além disso, teve como objetivos específicos:

Descrever

a

população

do

estudo

segundo

características

sociodemográficas;

Discorrer sobre o cuidador, moradia de filhos e existência de netos;

Descrever o uso de medicamentos, óculos e frequência ao oftalmologista;

Delinear as doenças pregressas;

Identificar os problemas mais comuns nos pés, realização e finalidade de

fisioterapia pregressa à queda atual;

Identificar e descrever a queda no último ano, tempo de atendimento,

horário de queda e frequência de queda antes da atual fratura;

1

Expor os locais mais frequentes de queda nos idosos pesquisados.

Consideramos e referimos alguns estudos com idade a partir de 65 anos, representando a idade

cronológica do idoso em países desenvolvidos.

22

Desvendar se o nosso paciente realizava Atividades de Vida Diária (AVDs),

e ocorrências de alteração do movimento em pacientes pesquisados;

Apresentar os aditamentos mais comuns para a deambulação, tipo de

fratura e tipo de deambulante;

Analisar a associação entre características de quedas e sexo com local de

quedas.

Detectar os nossos objetivos é fundamental para prevenir as quedas. Após 10

anos de profissão e inúmeros atendimentos fisioterapêuticos de idosos, pudemos

perceber como muitos profissionais envolvidos com o paciente idoso ignoram a queda

e não a repelem com estranheza. Por isso construímos este estudo desafiador.

O homem precisa ter consciência de que seu corpo está entrelaçado ao

movimento. Convidamos, assim, o leitor a refletir sobre a fratura de fêmur na velhice.

Dessa percepção, interessamo-nos por estudar a queda não só no ponto de vista

funcional, mas também do ponto de vista gerontológico.

23

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Envelhecimento e Velhice

Para Guimarães (2007), envelhecemos desde o dia em que fomos concebidos

e o envelhecimento é um processo que percorre por toda nossa vida. Tanto a criança

quanto o jovem crescem, desenvolvem-se e envelhecem.

Morin (1997a) acreditava ser difícil perceber a origem, o motor do processo de

envelhecer, pois, para ele, o caráter patológico da velhice manifestava-se em três

planos: no social; na percepção de que a velhice sadia é patológica enquanto velhice

em si; na própria morte que é patológica e é aproximada pela velhice. Finalizando

suas reflexões, Morin (1997a, p. 230) aceitava que a velhice e a morte estão inscritas

na herança genética humana e que são “coisas normais e naturais, porque uma e

outra são universais e não sofrem qualquer exceção entre os mortais”.

Segundo Freitas et al. (2006), a incapacidade de mensurar o fenômeno do

envelhecimento está intimamente vinculada à dificuldade de definir a idade biológica,

o que justifica a falta de segurança para adotar quaisquer das teorias existentes sobre

o envelhecimento.

Consoante a isso, para a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2004) as

sociedades ocidentais comumente associam o envelhecimento com a saída da vida

produtiva pela idade. É difícil caracterizar uma pessoa como idosa utilizando como

único critério a idade. Além disso, nesse segmento conhecido como terceira idade,

estão incluídos indivíduos diferenciados entre si, tanto do ponto de vista

socioeconômico quanto demográfico e epidemiológico.

Para Spirdurso (2005), o termo „envelhecimento‟ é usado para referir um

processo ou conjunto de processos que ocorre em organismos vivos e que, com o

passar do tempo, leva a uma perda de adaptabilidade, deficiência funcional, e,

finalmente, à morte. Esses processos são diferentes dos ritmos biológicos diários ou

de qualquer outra mudança temporária.

Debert (1999) defende a ideia de que o envelhecimento é hoje um fenômeno

estruturante das sociedades contemporâneas. Está associado a profundas mudanças

sociais, econômicas e culturais indutoras de novas formas de relação de

24

reciprocidade, sociedade e sujeito. Tanto em nível da sociedade quanto de cada um

de nós, esse processo revela-se profundamente interpelante e desafiante: novos

comportamentos, expectativas e valores entrosam-nos a mais anos de vida e

produzem novas formas de sociabilidade e convivência.

Para Fratczak (1993) o envelhecimento também pode ser definido como um

processo, um estágio, que é definido de maneiras diferentes, dependendo do campo

de pesquisa e objeto de interesse.

De acordo com Azevedo (2001) e Leme (1996), a preocupação acerca do

envelhecimento humano apareceu na literatura científica no século XVI com os

primeiros trabalhos científicos sobre o envelhecimento humano, contando com

representantes, como Bacon, Descartes e Benjamim Franklin, que acreditavam ser

apenas o desenvolvimento de métodos científicos eficazes para “vencer” as

transformações da velhice. Francis Bacon (1561-1626) escreveu A história natural da

vida e da morte e a prolongação da vida, defendendo a ideia de que um espírito jovem

inserido em um corpo velho faria regredir a evolução da natureza (AZEVEDO, 2001;

LEME, 1996). Benjamim (1745-1813), por sua vez, foi o primeiro a dizer que são as

doenças responsáveis pela morte e não o envelhecimento, e que a velhice não é

doença (AZEVEDO, 2001; LEME, 1996).

Os escritos de Netto (2007) aludiram que o século XX foi marcado pela

explosão de medidas protetoras que visaram a postergar a morte. Ao longo do século

XX e início do século XXI, o envelhecimento populacional é um fenômeno conhecido e

que vem ocorrendo mundialmente. Segundo a ONU (2002), na Segunda Assembleia

Mundial sobre o Envelhecimento 2, essa transformação demográfica está ocorrendo

sem precedentes e sua projeção para o ano de 2050 é de que o número de idosos irá

duplicar. O seu peso relativo passará de 10 para 20% de pessoas com mais de 60

anos de idade e, ainda, esse número será maior e mais rápido em países em

desenvolvimento.

A OMS (2007) define a população idosa como aquela a partir dos 60 anos de

idade, com uma distinção quanto ao local de residência dos idosos. Esse limite é

válido para os países em desenvolvimento, subindo para 65 anos de idade quando se

trata de países desenvolvidos. No Brasil a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994)

2

Realizada em abril de 2002 em Madrid, na Espanha.

25

define como idoso a pessoa de 60 anos de idade ou mais, que será utilizada neste

estudo.

No Brasil, onde existem muitas dificuldades socioeconômicas, homens e

mulheres podem tornar-se envelhecidos antes dos 60 anos, devido à rotina pesada

pela qual são obrigados a passar. Barbosa e Nascimento (2001) afirmam que, mesmo

com todas essas dificuldades, a população brasileira tem aumentado, graças à

redução da taxa de fecundidade associada à melhoria nutricional, elevação dos níveis

de higiene pessoal, condições ambientais e residências mais adequadas.

A política nacional de saúde da pessoa idosa (BRASIL, 2006) aborda a velhice

cronológica, e justifica que não se fica velho aos 60 anos de idade. O envelhecimento

é um processo natural que ocorre ao longo de toda experiência da vida do ser

humano, por meio de escolhas e de circunstâncias. O preconceito contra a velhice e a

negação da sociedade quanto a esse fenômeno colaboram para a dificuldade de se

pensar políticas específicas para esse grupo. Ainda há os que pensam que se investe

na infância e se gasta na velhice. Deve ser um compromisso de todo gestor em

saúde, compreender que, ainda que os custos de hospitalizações e cuidados

prolongados sejam elevados na parcela idosa, também se está investindo na velhice.

O IBGE (2010) reconheceu que a idade não é o único parâmetro para definir o

processo sociodemográfico do envelhecimento a fim de facilitar a análise dos dados e

a construção dos indicadores selecionados.

Veras (1994), ao conjecturar sobre o assunto, afirmou que a causa do rápido

aumento da expectativa de vida neste século foi uma substituição das causas de

morte, anteriormente resultantes de doenças infecciosas e parasitárias, pelas doenças

cardíacas e pelo câncer. Esta alteração nos padrões de moléstias foi descrita por

Omran (1986), como transição epidemiológica.

Para o IBGE (2010), o crescimento desse segmento populacional no Brasil e no

mundo é decorrente dos índices de mortalidade, graças aos avanços tecnológicos da

medicina e da qualidade de vida, além das mudanças no coeficiente de fecundidade.

Freitas et al. (2006) fizeram menção quanto à longevidade cada vez maior do

ser humano, que pode acarretar uma situação ambígua, vivenciada por muitas

pessoas, mesmo pelas não idosas: o desejo de viver cada vez mais e, ao mesmo

tempo, o temor de viver em meio a incapacidades e à dependência. A mesma autora

é ainda mais direta quando define que o envelhecimento é um processo inacabado, e

26

a velhice é uma fase da vida, e o velho ou idoso é o resultado final, eles (velho e

velhice) constituem um conjunto cujos componentes estão intimamente relacionados.

Do ponto de vista demográfico, Pereira et al. (2002) apontam que envelhecer

significa aumentar o número de anos vividos. Contudo, paralelamente à evolução

cronológica, coexistem fenômenos de natureza biopsicossocial, importantes para a

percepção da idade e do envelhecimento.

Mas, em que idade a velhice tem início? Essa é uma tarefa dificílima.

Observemos um trecho do poema de Mário Quitana (1906- 1994), “[...] ninguém pode

estar na flor da idade, mas cada um pode estar na flor da sua própria idade [...]”. Para

Beauvoir (1990), a velhice não pode ser compreendida senão em sua totalidade. Ela

não é somente um fato biológico, mas também um fato cultural.

Há vasta nomenclatura no meio social e acadêmico para designar as pessoas

que se encontram na velhice. Para Junqueira (1998), o termo „terceira idade‟ foi mais

aceito do que „velho‟ na nossa atual conjuntura, embora tenha conotação negativa,

pois tudo que é terceiro é inferior ao que é segundo e primeiro. Isso se justifica em

razão de a noção de velho ser fortemente associada à decadência e confundida com

incapacidade para o trabalho, concordando com o estereótipo negativo construído

pela sociedade.

Spirduso (2005) salientou que um dos questionamentos mais importantes a

enfrentar, tanto do ponto de vista pessoal quanto social, é saber se o ciclo de vida

aumentado pode ser vivido com qualidade, ou se se trata de período com aumento de

morbidades biológicas típicas do envelhecer, as quais precedem a morte.

Para Debert (1999), o impacto nas formas de viver e experimentar as diferentes

fases da existência é algo que conhecemos mal: estamos perante fenômenos

recentes, de evolução extremamente rápida e de complexidade crescente. Vivemos

mais anos, com elevado nível de autonomia, de capacidades, potencialidades de

realização pessoal e de intervenção na sociedade, a par de crescente falta de

sincronia entre o percurso das idades inerentes ao processo de desenvolvimento

humano e o trajeto socioprofissional: a idade biológica e a idade social têm tendências

divergentes.

Até o século XIX, a velhice era tratada como uma questão de mendicância,

porque sua fundamental característica era a não possibilidade que uma pessoa

apresentava de se assegurar financeiramente. Assim, a noção de velho remete à

incapacidade de produzir, de trabalhar. Dessa forma, segundo Peixoto (1998), era

27

denominado velho (vieux) ou velhote (veillard) aquele indivíduo que não desfrutava de

status social – muito embora o termo „velhote‟ também fosse utilizado para denominar

o velho que tinha sua imagem definida como “bom cidadão”. Para demonstrar uma

visão menos estereotipada da velhice, Peixoto (1998) definiu o termo „idoso‟ para

caracterizar tanto a população envelhecida em geral quanto aquela mais favorecida. A

partir de então os “problemas dos velhos” passaram a ser vistos como “necessidades

dos idosos”.

Por outro lado, Neri e Freire (2000) colocam que a substituição dos termos

„velho‟ ou „velhice‟ por „melhor idade‟ já indica preconceito, pois, caso contrário, essa

troca de palavras não seria necessária. As mesmas autoras ainda fazem menção ao

termo „terceira idade‟. Esse termo foi cunhado nos anos 60 para designar a idade em

que a pessoa se apresenta, servindo para designar a faixa etária intermediária entre a

vida adulta e a velhice.

Essa distinção também traz uma dose de conotação negativa ao termo

„velhice‟, porque se compreende que quem está na terceira idade ainda não é velho.

Porém, ao mesmo tempo, fornece uma visão mais benéfica daqueles que se

encontram com 60 anos ou mais. Essa é a idade que a ONU (2002) define como o

início da velhice nos países em desenvolvimento, elevada aos 65 anos nos países

desenvolvidos.

Em face desses preconceitos, estabeleceram-se conceitos sobre os termos

„velho‟, „idoso‟ e „terceira idade‟. „Velho‟ ou „idoso‟ refere-se a pessoas idosas, na

média de 60 anos; „velhice‟ seria a última fase da existência humana e

„envelhecimento‟ estaria atrelado às mudanças físicas, psicológicas e sociais (NERI;

FREIRE, 2000). Há ainda outras metáforas acerca do envelhecimento, como, por

exemplo, „amadurecer‟ e „maturidade‟, que significam a sucessão de mudanças

ocorridas no organismo e a obtenção de papéis sociais, respectivamente (NERI;

FREIRE, 2000).

Para Menezes e Bachion (2008), a velhice para muitas pessoas é percebida

como uma fase dolorosa da vida, sem perspectivas e marcada pela presença de

doenças e perdas. Através da observação sistematizada, no trabalho de Fabrício et al.

(2004) é possível verificar a existência de problemas de comunicação entre idosos,

muitos deles viviam juntos e comiam juntos na mesma instituição de longa

permanência para idosos, mas não se comunicavam.

28

Beauvoir (1990), em seus escritos sobre a velhice que habita nosso corpo,

discorreu que, por mais que tenhamos encontrado uma imagem mais ou menos

convincente, mais ou menos satisfatória de nós mesmos, temos que viver essa

velhice que somos incapazes de imaginar. Sendo que, em primeiro lugar, devemos

vivê-la no nosso corpo.

Bosi (1994) denotou que a velhice decorre mais da luta de classes do que de

conflito de gerações; uma vez que, ao velho, não é permitida sua participação nas

relações interpessoais, de modo que esse ator social tem compartilhado seu lugar de

exclusão na sociedade com outros grupos, como: mulheres, negros, índios,

portadores de necessidades especiais.

Para Nascimento (1982) era comum na Idade Média que os escritores fizessem

referência às idades da vida. Falava-se em infância e puerilidade, juventude e

adolescência, velhice e senilidade, para designar as diferentes fases da vida humana.

O envelhecimento do ser humano pode ser diferenciado segundo conceitos

relacionados à idade cronológica, à biológica, à social e à psicológica. Embora o

envelhecimento humano seja marcado com indicadores diferentes, ainda assim o

principal critério para situar as categorias etárias é a data de aniversário das pessoas.

Nas sociedades contemporâneas, o Papa João Paulo II, no ano de 1999 (ano

Internacional do Idoso), escreveu uma carta aos anciãos, afirmando que estes ajudam

a contemplar os acontecimentos terrenos com mais sabedoria, porque as vicissitudes

os tornaram mais experientes e amadurecidos. Eles são guardiões da memória

coletiva e, por isso, intérpretes privilegiados daquele conjunto de ideais e valores

humanos que mantêm e guiam a convivência social.

2.2 Dados Epidemiológicos do Envelhecimento Populacional Brasileiro

O crescimento da população de idosos é uma realidade confirmada pelo IBGE

(2000) em números absolutos e relativos, é um fenômeno mundial e está ocorrendo a

um nível sem precedentes. Em 1950, eram cerca de 204 milhões de idosos no mundo

e, já em 1998, quase cinco décadas depois, esse contingente alcançava 579 milhões

de pessoas, um crescimento de quase 8 milhões de pessoas idosas por ano. As

projeções indicam que, em 2050, a população idosa será de 1.9 milhões de pessoas,

montante equivalente à população infantil de 0 a 14 anos de idade. Uma das

29

explicações para esse fenômeno é o aumento, verificado desde 1950, de 19 anos na

esperança de vida ao nascer em todo o mundo. Os números mostram que,

atualmente, uma em cada dez pessoas tem 60 anos de idade ou mais e, para 2050,

estima-se que a relação será de 1 para 5 em todo o mundo, e de 1 para 3 nos países

desenvolvidos.

No Brasil, após a divulgação pelo IBGE da Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílio (PNAD), edição de 2007, as projeções foram se confirmando com a

continuidade da baixa taxa de fecundidade e mortalidade3, quando comparadas ao

Censo 2010. Segundo as projeções vislumbradas pelo Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (IPEA, 2009), após a divulgação da pesquisa, esse fenômeno

está ocorrendo de forma acelerada, acarretando rápidas mudanças no ritmo de

crescimento da população e a mais importante é o crescimento populacional

brasileiro. No Brasil, a expectativa do IBGE é de que a população com mais de 60

anos de idade seja aproximadamente de 11% da população geral até o ano de 2020.

Dados do IBGE (2010) confirmaram as previsões do instituto divulgadas em

2002. O índice de envelhecimento aponta para mudanças na estrutura etária da

população brasileira. Em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos

existiam 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Em 2050, o quadro mudará, e para cada

100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172,7 idosos. Um exame das estruturas etárias

projetadas mostra, também, a transformação nas relações entre pessoas que

ingressam (e permanecem) nas idades ativas e aquelas que atingem as chamadas

idades potencialmente inativas.

Segundo o IBGE (2000), tínhamos a seguinte realidade: para 1 pessoa com 65

anos ou mais de idade, aproximadamente, 12 estavam na faixa etária chamada de

potencialmente ativa (15 a 64 anos). Já em 2050, para cada pessoa com 65 anos ou

mais de idade, pouco menos de 3 estarão na faixa etária potencialmente ativa. No

tocante às crianças e jovens, existirão cada vez mais pessoas em idade

potencialmente ativa “destinadas” a suprir suas necessidades.

Dados do último Censo descrito pelo IBGE (2010) nos revelaram que

[...] o aumento da esperança de vida ao nascer em combinação com a queda

do nível geral da fecundidade resulta nos aumentos absoluto e relativo da

população idosa. A esperança média de vida no Brasil era, em 2009, de 73,1

3

As taxas de fecundidade e mortalidade, aliado aos movimentos migratórios, fazem parte da dinâmica

demográfica de uma região ou país.

30

anos de idade. A vida média ao nascer, de 1999 para 2009, obteve um

incremento de 3,1 anos, com as mulheres em situação bem mais favorável

que a dos homens (73,9 para 77,0 anos, no caso das mulheres, e 66,3 para

69,4 anos para os homens). Em 2009, a diferença entre a maior esperança de

vida do sexo feminino, 79,6 anos, no Distrito Federal, e a menor do sexo

masculino, 63,7 anos, no Estado de Alagoas, corresponde a uma diferença de

quase 16 anos a favor dessas mulheres. (p. 31).

Para o IBGE (2010), em consonância com a PNAD (2009), a diminuição das

taxas de fecundidade e de natalidade pode ser observada a partir da análise da

composição etária da população brasileira. A redução da população infantil e jovem e

o consequente aumento da população adulta e idosa estão associados à queda

continuada dos níveis de fecundidade e ao aumento da esperança de vida. O que nos

mostra um ritmo de crescimento sistemático e consistente. No período de 1999 a

2009, o peso relativo dos idosos (60 anos ou mais de idade) no conjunto da população

passou de 9,1 para 11,3%, faixa etária considerada para fins de estudos demográficos

e, também, como limite da condição de velhice nos países mais desenvolvidos.

Gráfico 1 – Esperança de vida ao nascer, segundo as grandes regiões brasileiras – 2009.

74,3%

75,2%

72,2%

70,4%

74,6%

NORTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

CENTRO-OESTE

Fonte: IBGE (2010).

Os avanços da medicina e as melhorias nas condições gerais de vida da

população repercutem no sentido de elevar a média de vida do brasileiro (expectativa

de vida ao nascer) de 45,5 anos de idade, em 1940, para 72,7 anos, em 2008, ou

seja, mais 27,2 anos de vida. Segundo a projeção do IBGE (2010), o país continuará

galgando anos na vida média de sua população, alcançando em 2050 o patamar de

31

81,29 anos, basicamente o mesmo nível atual da Islândia (81,80), Hong Kong, China

(82,20) e Japão (82,60).

Com os dados da PNAD (2009), as mulheres são a maioria (55,8%), assim

como os brancos (55,4%), e 64,1% dos idosos ocupavam a posição de referência no

domicílio. A escolaridade dos idosos brasileiros ainda é baixa: 30,7% tinham menos

de um ano de instrução. Pouco menos de 12,0% viviam com renda domiciliar per

capta de até ½ salário-mínimo e cerca de 66% já se encontravam aposentados.

O IBGE vem alertando por meio de indicadores sociais e demográficos,

divulgados no Brasil, que a estrutura etária está mudando e que o grupo de

idosos é, hoje, um contingente populacional expressivo em termos absolutos

e de crescente importância relativa no conjunto da sociedade brasileira, daí

recorrendo de uma série de novas exigências e demandas em termos de

políticas públicas de saúde e inserção ativa dos idosos na vida social. (IBGE,

2010, p. 196).

Chaimowicz (1998) mencionou que o Brasil era considerado um país jovem. A

partir de 1980, iniciou a observação do aumento de sua população com mais de 60

anos. A fase de aumento rápido da proporção de idosos, que já se iniciou, deverá se

intensificar dentro de 10 ou 15 anos. No ano de 2020 o país terá a sexta população de

idosos no mundo (33 milhões), correspondendo a quase 14% da população total: um

processo que a sociedade terá que se adaptar.

Para a OMS (2007), o número de quedas aumenta em magnitude, à medida

que o número de adultos mais velhos aumenta em muitas nações do mundo. As

quedas aumentaram exponencialmente com as mudanças biológicas associadas à

idade; portanto, um significativo número de pessoas com mais de 80 anos deverá

desencadear um aumento substancial de quedas e dos ferimentos a elas

relacionados, em níveis alarmantes.

Freitas et al. (2006) demonstraram preocupação com o aumento do número de

idosos no Brasil, pois impacta diretamente a família que nem sempre tem condições

de proporcionar-lhe a ajuda de que necessita, situação que é agravada pela pobreza e

pela escassez de serviços públicos e privados de atendimento médico e social ao

idoso, principalmente quando se encontra fragilizado.

Segundo o estudo do IBGE (2010), a população residente total de pessoas de

60 anos ou mais de idade no Brasil é de 191.796, a distribuição percentual segundo

32

os grupos de idade correspondem a 60 a 64 anos (3,5%), 65 a 69 anos (2,8%), 70 a

74 anos (2,1%), 75 a 79 anos (1,4%) e 80 anos ou mais (1,5%).

De acordo com o Suplemento de Saúde da PNAD (2008), apenas 22,6% dos

idosos declararam não ter doenças crônicas. Entre aqueles com 75 anos ou mais,

este percentual caiu para 19,7%. Quase metade (48,9%) dos idosos sofria de mais de

uma doença crônica, e, no subgrupo a partir de 75 anos, o percentual atingia 54%. A

hipertensão foi a enfermidade que mais se destacou, com proporções em torno de

50%. Dores na coluna e artrite ou reumatismo atingiram, respectivamente, 35,1% e

24,2% das pessoas de 60 anos ou mais. Enquanto 77,4% dos idosos declararam

sofrer de doenças crônicas, 45,5% afirmaram que seu estado de saúde era “muito

bom” ou “bom”. Apenas 12,6% disseram ter a saúde “ruim” ou “muito ruim”, e, entre

estes últimos, destacaram-se aqueles com 75 anos ou mais, os pretos ou pardos e os

que viviam com renda familiar de até ½ salário mínimo per capita.

Para o IBGE (2010), o percentual de idosos que não conseguiam ou tinham

grande dificuldade em caminhar 100 metros passou de 12,2% no ano de 2003 para

13,6% em 2008. Esse aumento pode ser explicado pela elevação da esperança de

vida. Entre aqueles com 75 anos ou mais, o percentual dos que declararam

dificuldade ou incapacidade era de 27,2%. Como as mulheres são maioria nesse

grupo, 15,9% das mulheres declararam ter dificuldade de caminhar 100 metros, contra

10,9% dos homens.

Kalache et al. (2000 apud OMS, 2007) afirmaram que a ausência de medidas

realmente efetivas sobre o aumento da expectativa de vida e do aumento

consequente de quedas

é um reflexo da saúde, na velhice, „ser negligenciada em países em

desenvolvimento‟. A prevenção de quedas é uma das questões que não tem

recebido atenção suficiente. Ao contrário do mundo desenvolvido, que ficou

rico antes de envelhecer, os países em desenvolvimento estão envelhecendo

antes de ficar ricos. (p. 13).

33

Gráfico 2 – Distribuição percentual das pessoas idosas por capacidade de andar 100 metros,

segundo características etárias e sexo.

15,7%

10,9%

13,6%

27,3%

60 anos ou mais

75 anos ou mais

homem

mulher

Fonte: IBGE (2010).

Debert (1999) entendeu o envelhecimento como um processo inevitável,

dinâmico e progressivo, de modificações ao longo do tempo em nível social. Em cada

um de nós esse processo revela-se profundamente interpelante e desafiante: novos

comportamentos, expectativas e valores participam nos anos de vida e produzem

novas formas de sociabilidade e convivência.

a velhice é o que acontece às pessoas que ficam velhas; impossível encerrar

essa pluralidade de experiências num conceito, ou mesmo numa noção. Pelo

menos, podemos confrontá-las umas com as outras, tentar destacar delas as

constantes e dar as razões de suas diferenças. (BEAUVOIR, 1990, p. 345).

2.3 Geriatria e Gerontologia

Para Maddox et al. (2001), geriatria é o estudo dos aspectos médicos de

pessoas mais velhas que o jovem adulto e a aplicação dos conhecimentos

relacionados com os aspectos biológicos, biomédicos, comportamentais e sociais do

envelhecimento para prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados dessas pessoas.

O termo „geriatria‟ foi utilizado pelo médico americano Ignatz Nascher (18631944 apud MADDOX, 2001) em reconhecimento da similaridade com o domínio da

pediatria. Os aspectos médicos do envelhecimento foram estudados desde o início da

civilização e receberam vários nomes, até chegar em Geriatria. O idoso deve ser

integrado dentro de cuidados de saúde primários e ramos da especialidade da

medicina, por exemplo, medicina Geriátrica, Psiquiátrica Geriátrica e Neurológica

34

Geriátrica. Embora 65 anos de idade seja frequentemente usado em países

desenvolvidos para indicar o início da idade avançada, essa idade é claramente

arbitrária por parte das decisões de política social.

Susman (apud MADDOX, 2001) descreveu a Geriatria como uma disciplina

médica em coordenação com os aspectos clínicos, preventivos, corretivos e sociais da

doença no adulto idoso. Geriatria não é uma disciplina separada da prática diária da

maioria dos clínicos, mas uma disciplina que exige que os profissionais de saúde

mantenham bons princípios básicos mentais e de cuidados.

O termo „gerontologia‟ foi usado pela primeira vez por Elie Metchnikoff (1908

apud NERI, 2006), que o compôs a partir da língua grega, na qual geron significa

homem velho e logia estudo.

Metchnikoff, cientista Russo e que trabalhava no Instituto Pasteur em Paris,

afirmava que

[...] a velhice é uma doença infecciosa crônica, caracterizada por

degeneração ou por enfraquecimento de elementos nobres e pela atividade

excessiva dos macrófagos. Tais processos causariam um distúrbio no

equilíbrio das células que compõem o organismo e dariam origem a uma luta

interna que conduziria ao envelhecimento [...]. (NETTO, 2007, p. 38).

Metchnikoff (apud NETTO, 2007) acreditava enganosamente que uma vida

longeva e uma velhice saudável dependeriam de evitar e/ou retardar esse processo.

O mesmo autor profetizou que a Gerontologia teria crescente importância no decorrer

do século XX, em virtude dos ganhos em longevidade para os indivíduos e para as

populações, ganhos esses provocados pelos avanços das ciências naturais e da

medicina.

De acordo com Green (1993) a Gerontologia pertenceu na primeira fase de sua

curta história ao domínio dos médicos e biólogos. Na segunda fase foi criado um

espaço para os psicólogos e sociólogos, ao lado de economistas e demógrafos. Agora

a Gerontologia está no início de seu terceiro estágio, e passa por um período de

renovação, baseado na cooperação de geógrafos, linguistas, hermeneutas e

semiólogos em torno dos problemas do envelhecimento.

Para Neri (2006) a área de maior concentração de grupos na Gerontologia é a

da saúde, compreende: medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem,

35

fonoaudiologia; das ciências humanas: educação, psicologia e linguística; e das

ciências sociais: antropologia, sociologia e serviço social.

De acordo com Green (1993) é uma ciência “muito jovem”. O autor localiza seu

nascimento no fim da década de 1940, mas observa um atraso no seu

reconhecimento acadêmico até 1970.

Harris (1998) definiu a Gerontologia como um estudo científico dos aspectos

biológicos, psicológicos e sociais do envelhecimento. Para Freitas et al. (2006) a

Gerontologia é um amplo campo disciplinar e profissional, que abriga numerosos

temas, interesses e questões relacionados ao idoso, à velhice e ao envelhecimento.

Não é campo unificado em termos de linguagem, teorias e metodologias, fato que

responde pela pulverização de dados e prática que a caracteriza.

Green (1993) afirmou que a Gerontologia é a disciplina que estuda

sistematicamente o envelhecimento. A partir de dois pontos de vista: como o

envelhecimento afeta o indivíduo e como uma população que envelhece vai mudar a

sociedade.

Os estudos na área da Gerontologia são ricos e se fazem necessários, porém

estão num processo de lenta e gradual construção. Pereira et al. (2002) mencionaram

que os gerontólogos e os geriatras colocam a velhice como uma questão importante a

ser debatida.

Neri (2000) e Pereira et al. (2002) concordaram em definir a Gerontologia como

disciplina multidisciplinar e interdisciplinar, voltada para a descrição e a explicação das

mudanças típicas do envelhecimento e de seus determinantes genético-biológicos,

psicológicos e socioculturais. Também está voltada para o estudo das características

das pessoas maduras e idosas, das várias experiências de velhice e envelhecimento,

ocorrendo em diferentes contextos socioculturais e históricos. Abrange aspectos do

envelhecimento normal e patológico. Compreende a consideração dos níveis atuais

de desenvolvimento e do potencial para o desenvolvimento.

Freitas et al. (2006) alertaram para a Gerontologia, como ciência do

envelhecimento com a responsabilidade de ser o centro do qual emanam suas

ramificações: gerontologia social, gerontologia biomédica e geriatria, que, em

conjunto, atuam sobre os múltiplos aspectos do fenômeno do envelhecimento e suas

consequências.

Consoante Mckee (1982), Borgatta e Mc Cluskey (1980) (apud GREEN, 1993),

não há uma só disciplina que responda ao nome “Gerontologia”. A velhice é estudada

36

a partir de perspectivas de muitas disciplinas independentes, que juntas constroem o

campo da Gerontologia quando aplicadas num mesmo objeto

Cumpre também inquirir, segundo Neri (2006), os campos profissionais

específicos procurando discriminar o que eles têm para oferecer aos idosos. O que

pode render programas educacionais, orientados à realidade e, nesse sentido,

contribuir genuinamente para a geração de novos espaços profissionais.

Nos escritos de Freitas et al. (2006), a Gerontologia é um amplo campo

disciplinar e profissional que abriga numerosos temas, interesses e questões

relacionadas ao idoso, à velhice e ao envelhecimento.

Para Neri (2000), a Gerontologia hoje considera o velho como uma pessoa em

desenvolvimento, dentro de um novo paradigma, que é chamado de life-span, ou

curso de vida, que focaliza o desenvolvimento do ponto de vista das inter-relações do

desenvolvimento individual, familiar e societário ao longo do tempo. A essência do

modelo reside na análise da sincronia ou assincronia entre o tempo indi vidual, o

tempo familiar e o tempo histórico.

Para Freitas et al. (2006) o Brasil, além de enfrentar os desafios decorrentes de

numerosas condições financeiras, intelectuais e políticas, os estudiosos e os

profissionais que atendem às necessidades dos mais velhos têm que se haver com

práticas preconceituosas e discriminativas em relação aos idosos.

2.4 Quedas

Quantos sonhos em sonhos acordo aterrado. A terrores

noturnos minha alma se leva, é um insight soturno, é o

futuro passando, na velocidade terrível da queda. Lobão

É expressamente relevante adotarmos uma definição para a queda. Dessa

forma, evitaremos que seja interpretada pelos pacientes e/ou profissionais de saúde

como perda de equilíbrio. Adotaremos neste estudo a definição baseada na OMS em

encontro global realizado em 2007 no Canadá. Antes dela, não existia uma definição

conscienciosa sobre o fenômeno operacional da queda na velhice. Para a OMS

(2007) as quedas na velhice originaram um relatório, pertinente à população mundial.

Sobre as quedas, relataram:

37

As quedas têm expressiva predominância entre os fatores externos de

ferimentos não intencionais. São codificadas como E880 -E880, na

Classificação Internacional das doenças (CID-9), e como W00-W19, na CID10, que incluiu um amplo leque de quedas, abrangendo inclusive as que

ocorrem no mesmo nível, de nível mais alto e outras quedas não

especificadas. As quedas são definidas, comumente como “vir a

inadvertidamente ficar no solo ou em outro nível inferior, excluindo mudanças

de posição intencionais para se apoiar em móveis, paredes ou outros

4

objetos”. Relatório global da OMS (2007, p.9).

Para Studensk e Wolter (2002), queda era definida como um deslocamento não

intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de

correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais que

comprometem a estabilidade.

A queda teve definições semelhantes para diferentes autores, Moura et al.

(1999, p. 15) a definiram como: “Um evento não intencional que tem como resultado a

mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo, em relação à sua posição

inicial.”

Guimarães e Cunha (2004) articularam que cair nos dois extremos da vida nos

remete a distintos significados. Enquanto na infância marca a aquisição de

mecanismos que vão garantir a postura e a locomoção, na velhice indica a

deterioração desses sistemas. Cair constitui a manifestação não específica de

etiologia multifatorial, que resulta da interação de fatores intrínsecos, situacionais e

ambientais.

A OMS (2007) incluiu nos riscos de queda, além dos fatores socioambientais,

biológicos, os riscos comportamentais, que estão relacionados às ações humanas,

emoções ou escolhas diárias. Comportamento de risco: compreende excesso de

medicamentos, uso excessivo de álcool e sedentarismo.

Freitas et al. (2006) aludiram que a habilidade de evitar quedas, em qualquer

situação, depende inteiramente da extensão na qual a perturbação do equilíbrio e a

falência do sistema de controle postural em compensar essa perturbação em

situações desestabilizantes mínimas podem ser facilmente compensadas por adultos

mais jovens.

4

O Relatório do encontro técnico sobre prevenção de quedas na velhice da OMS foi realizado em

Victória, Canadá, em fevereiro de 2007. Nesse encontro profissionais da saúde, representando

governos, instituições acadêmicas e sociedade civil de todos os continentes apresentaram e discutiram

ampla e profundamente as questões relacionadas aos temas contidos neste rel atório.

38

Hargreaves (2006) demonstrou, em seus estudos, a comparação entre idosos

e crianças, as quais também possuem elevada taxa de queda. Os idosos apresentam

dez vezes mais hospitalizações e oito vezes mais mortes consequentes a essas

quedas, taxa que aumenta em proporção direta com os anos de sobrevida.

Netto (2007) contextualizou que a frequência de quedas em pessoas idosas é

muito mais alta do que se imagina, documenta ou se notifica; uma vez que os idosos

as aceitam como um acontecimento inevitável do envelhecer e normalmente não as

relatam, a menos que interrogados.

De acordo com Netto (2007), as quedas nos idosos constituem uma importante

causa de morbidade e mortalidade, pois com frequência, após uma queda, o idoso

pode sofrer desde uma pequena lesão até a perda significativa da independência

funcional e mesmo a morte.

Os pesquisadores Kane et al. (2004, p.201) afirmaram que os acidentes são a

quinta causa principal de morte entre as pessoas de mais de 65 anos5 e as quedas

são responsáveis por 66% dessas mortes acidentais. De todas as quedas registradas

nos EUA, mais de 70% ocorrem entre os 11% da população que tem mais de 65 anos

de idade. O medo de cair pode afetar negativamente o estado funcional dos indivíduos

idosos.

Uma das grandes escritoras sobre o assunto: queda em idosos, Perracini

(2000), descreveu a queda como um evento comum para a maioria dos idosos e que

pode ter consequências desastrosas. A participação das quedas na mortalidade

proporcional por causas externas no Brasil, entre os anos de 1984 a 1994, cresceu de

3 para 4,5%. Para Bodachine (1994), a frequência de quedas tem aumentado em

função do aumento da população idosa.

Para a OMS (2007) as principais causas subjacentes de todas as admissões ao

hospital relacionadas à queda são: fratura de quadril, lesões traumáticas no cérebro e

ferimentos dos membros superiores. Com o aumento do envelhecimento mundial e da

fragilidade, os idosos têm probabilidade de ficar hospitalizados, após uma lesão

causada por uma queda, pelo resto de sua vida. Após as quedas, 20% morrem em

um período de um ano depois da fratura do fêmur e quadril. Adicionalmente, as

quedas podem resultar em síndromes pós-queda que incluem dependência, perda da

5

Dado comparativo com idade do idoso em país desenvolvido de acordo com a OMS (2007).

39

autonomia, confusão, imobilização e depressão, que levarão a restrições ainda

maiores nas atividades de vida diária. Para Kane et al. (2004, p. 202),

[...] os indivíduos que apresentam mais quedas tem níveis altos de utilização

subseqüente dos serviços de saúde e de estado funcional mais precário. A

incapacidade de levantar-se após uma queda pode ser indício de prognóstico

desfavorável. O fato é que a maioria dos indivíduos que cai não procura

atendimento médico. Cerca de metade de todas as quedas podem ser

classificadas como acidental. Tropeço ou escorregão acidental pode ser

provocado por um risco ambiental somado a outros fatores. Alguns idosos

desenvolvem forte apego a objetos desarrumados e podem necessitar de

estímulos ativos para fazer alterações necessárias, mas muitos podem não

perceber os riscos, até que sejam especificamente assinalados.

Para Guimarães e Cunha (2004), a ocorrência de quedas aumenta o risco de

hospitalização e, nos idosos mais frágeis, o risco de morte. Por vezes no caso de

hematoma subdural crônico, a consequência pode demorar meses para se

manifestar, e cerca de ¼ dos idosos com quedas recorrentes diminui a atividade e o

relacionamento social. Segundo Kane et al. (2004, p. 201),