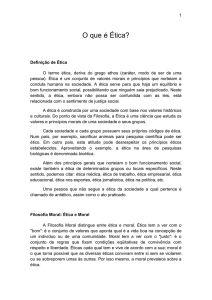

FILOSOFIA MORAL

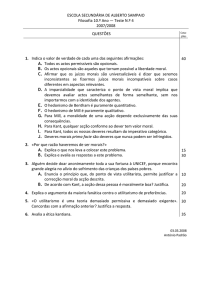

Todos os dias de nossas vidas, em nossas relações pessoais e

profissionais, nossas atitudes são moldadas por idéias e conceitos que "moram"

dentro de nós. Refletir sobre a ética é contribuir para aumentar a reflexão sobre a

ação humana, tornando-nos mais sensíveis e mais sensatos, porque ela nos

aproxima da realidade e nos torna mais conscientes das ações que praticamos em

qualquer espaço da nossa vida.

Didaticamente, costuma-se separar os problemas teóricos da ética em dois

campos: num os problemas gerais e fundamentais (como liberdade, consciência,

bem, valor, lei e outros); e no segundo, os problemas específicos de aplicação

concreta como os problemas de ética profissional, de ética política, de ética sexual,

de ética matrimonial, de bioética, etc.

No nosso dia-a-dia, encontramo-nos freqüentemente diante de situações nas

quais a nossa decisão depende daquilo que consideramos bom, justo ou

moralmente correto. Toda vez que isso ocorre, estamos diante de uma decisão que

envolve um julgamento moral da realidade, a partir do qual vamos nos orientar.

Aristóteles já dizia: “A característica específica do homem em comparação com

outros animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do

injusto e de outras qualidades morais”.

Assim, o homem age no mundo de acordo com valores, isto é, para ele, as

coisas do mundo e as ações sobre o mundo não são indiferentes, não se equivalem,

mas são hierarquizadas de acordo com as noções de bem e de justo que os homens

compartilham em um determinado momento. Em outras palavras, o homem é um ser

moral, um ser que avalia sua ação a partir de valores. A moral é o conjunto de

normas que orientam o comportamento humano tendo como base os valores

próprios a uma dada comunidade.

Como as comunidades humanas são distintas entre si, tanto no espaço

quanto no tempo, os valores podem ser distintos de uma comunidade para outra, o

que origina códigos morais diferentes. A ética (do grego éthos “costume”) é a

disciplina filosófica que busca refletir sobre os sistemas morais elaborados pelos

homens, buscando compreender a fundamentação das normas e interdições

próprias a cada sistema moral.

MORAL E ÉTICA

Embora os termos ética e moral por vezes sejam usados com sinônimos, há

uma distinção entre eles. A moral é o conjunto de normas e condutas reconhecidas

como adequadas ao comportamento humano por uma dada comunidade humana. A

moral estabelece princípios de vida capazes de orientar o homem para uma ação

moralmente correta.

Podemos dizer que pertencem ao vasto campo da moral a reflexão sobre

perguntas fundamentais como:

O que devo fazer para ser justo?

Quais valores devo escolher para guiar minha vida?

Há uma hierarquia de valores que deve ser seguida?

Que tipo de ser humano devo ser nas minhas relações comigo mesmo, com

meus semelhantes e com a natureza?

Que tipos de atitudes devo praticar como pessoa e como cidadão?

A ética é um estudo sistematizado das diversas morais, no sentido de

explicitar os seus pressupostos, ou seja, as concepções sobre o ser humano e a

existência humana que sustentam uma determinada moral.

Neste sentido, a ética é uma disciplina teórica sobre uma prática humana,

que é o comportamento moral. No entanto, as reflexões éticas não se restringem

apenas à busca de conhecimento teórico sobre os valores humanos, cuja origem e

desenvolvimento levantam questões de caráter sociológico, antropológico, religioso

etc. A ética tem também preocupações práticas. Ela orienta-se pelo desejo de unir o

saber ao fazer.

Como filosofia prática, isto é, disciplina teórica com preocupações práticas,

a ética busca aplicar o conhecimento sobre o ser para construir aquilo que deve ser.

E, para isso, é indispensável boa parcela de conhecimento teórico.

JUIZOS DE FATO E JUIZOS DE VALOR

A moral se refere aos valores instituídos pelos membros de uma sociedade,

valores que dizem respeito ao que consideram como bom ou mal, justo ou injusto,

certo ou errado. Os valores morais são FRUTOS DA CULTURA E DA HISTÓRIA DE

CADA SOCIEDADE.

Por vezes, nossos valores parecem-nos tão importantes que julgamos que

todos deveriam aceitá-los. Por vezes também, só pensamos neles quando nos

confrontamos com pessoas ou culturas que têm valores profundamente diferentes

dos nossos. A ética como já falamos, reflete justamente sobre essas questões.

Aprofundemos mais a discussão e façamos a distinção entre juízos de fato e juízos

de valor.

JUÍZO DE FATO: são os juízos/proposições da lógica. Por exemplo, “José

tem um metro e oitenta” e “Existe pena de morte alguns países”. São

DESCRITIVOS, ou seja, descrevem ou retratam a realidade. TÊM VALOR DE

VERDADE, e o seu valor de verdade em nada depende do que as pessoas que os

proferem pensam ou fazem. Se corresponderem à realidade serão verdadeiros, do

contrário, serão falsos. São os juízos da ciência.

JUÍZO DE VALOR: Se dissermos “O João é um bom homem”, ou “A pena

de morte é injusta”, também estaremos fazendo juízos acerca de João e da pena de

morte, mencionados anteriormente. Contudo, esses juízos são diferentes dos

primeiros. Serão eles também verdadeiros ou falsos independentemente do que as

pessoas pensam? Não é fácil responder a esta pergunta. Os juízos de valor não se

limitam a fornecer informações sobre as coisas, a meramente descrevê-las, como os

juízos de fato. Eles expressam uma AVALIAÇÃO de certos aspectos da realidade.

Muitas vezes, sua função é influenciar o comportamento dos outros e mostrar-lhes

como devem olhar para a realidade. Por isso, pelo menos em parte, são

NORMATIVOS (ordenam algo). Quando alguém nos diz que João é boa pessoa

sugere que devemos olhar para o João de uma determinada maneira, que devemos

confiar nele. A realidade deve se adequar ao juízo de valor que se profere.

A Ética trabalha com os juízos de valor e não com os juízos de fato.

SER E DEVER-SER

Já sabemos os conceitos de ética e moral. Mostramos que são conceitos

distintos, mas que também são usados como sinônimos. A Ética, se tomada como

caráter ou temperamento individual, designa a índole do agente moral. Refere-se ao

estudo racional e a reflexão teórica (conceitos sobre os valores humanos, sobre os

princípios da vida que vão orientar o homem para a ação). É prática individual, pois

visa unir o saber ao fazer, conhecer o SER para constituir o DEVER-SER. Na

parte teórica trata do estudo e análise dos conceitos envolvidos no raciocínio prático

como: bom – mal, justo – injusto, ação correta, dever, virtude, escolha.

A moral vem do latim mos, moris, que significa “maneira de se comportar

regulada pelo uso”, daí “costume”, e de moralis, morale, adjetivo referente ao que é

“relativo aos costumes”. É o conjunto das regras de conduta admitidas em

determinada época por um grupo determinado de homens.

O ato moral é constituído de dois aspectos: o normativo e o fatual. O

normativo são as normas ou regras de ação e os imperativos que enunciam o

“dever-ser”. O fatual são os atos humanos enquanto se realizam efetivamente:

chamado âmbito do ser.

Pertencem ao âmbito do normativo as regras como: “cumpra sua obrigação

de estudar”, “não minta”, “não mate”. O campo do fatual é a efetivação ou não da

norma na experiência vivida. Os dois pólos são distintos, mas inseparáveis. A norma

só tem sentido se orientada para a prática, e o fatual só adquire contorno moral

quando se refere à norma.

O AGENTE MORAL

O ser humano não nasce moral. Ele precisa ser educado para a convivência.

Para que conviva com outros seres humanos de maneira saudável, precisa

desenvolver no mínimo três níveis mentais: inteligência, afetividade e moralidade. O

desenvolvimento desses três níveis não é automático, exigindo a intermediação dos

agentes culturais (os pais, a escola, a própria cultura em que a criança está

inserida).

Do ponto de vista MORAL, a evolução se dará a partir da superação do

comportamento heteronômico – que se baseia na obediência sem crítica – até atingir

a maturidade, pela conquista da AUTONOMIA. A autonomia é o momento em que o

sujeito toma as suas decisões por si mesmo. É a partir desse momento, que o ser

humano passa a interessar à ética.

Dessa forma, para que o sujeito possa ser chamado de “sujeito moral ou

ético” ou “pessoa”, deve preencher, além da autonomia, mais os seguintes

requisitos:

Ser consciente de si e dos outros: ser capaz de reflexão e do

reconhecimento da existência de outros sujeitos morais iguais a ele.

Ser dotado de vontade: capacidade para controlar e orientar desejos,

impulsos, tendências de forma consciente. Importante: “vontade” não é o mesmo

que “desejo”.

Ser responsável: reconhecer-se como autor da ação, avaliar os efeitos e

conseqüências dela sobre si e sobre os outros, assumir suas ações e as

conseqüências geradas pelas mesmas.

Ser livre: não estar submetido a poderes externos que o forcem e

constranjam a agir. A liberdade é poder de se auto-determinar, dando a si mesmo

regras de conduta.

Imoral: imoral tem conotação de tudo

aquilo que é contra a moral, por

exemplo: a atuação de políticos

corruptos em nosso país, ou qualquer

comportamento

que

esteja

em

desacordo

com

a

moral

que

aprendemos em casa ou na escola.

Amoral: designa propriamente o que é

indiferente às valorizações morais:

neste sentido um homem amoral é um

homem sobre cuja conduta os juízos

sobre o bem e o mal não têm

nenhuma influencia e que, por isso, se

comporta independentemente deles.

Legalidade:

Alicerçada na LEI

Objetiva

Visa à ordem social

Coercitiva

Moralidade:

Alicerçada nos valores

Subjetiva

Visa o comportamento social

Não coercitiva

Ato de escolha

PORQUE AGIR MORALMENTE?

De onde vem a moralidade? A moralidade vem de nós, ou vem de Deus?

Ou existem fatos morais objetivos? Ou seja, as coisas são certas ou erradas de

qualquer jeito, independentemente do que nós, ou Deus, ou alguma outra pessoa

digamos sobre elas? De acordo com o filósofo contemporâneo Stephen Law (2003)

– leitura indicada para o vestibular - as seguintes suposições podem ser feitas:

1) A moralidade vem de nós:

1.1) Teoria dos sentimentos: quando dizemos que alguém está fazendo

uma coisa errada estamos afirmando algo a respeito dos nossos sentimentos com

relação a isto.

1.2) Teoria da aprovação: quando digo que alguém está agindo de maneira

errada o que faço é expressar meus sentimentos com relação a isto. Neste caso há

uma complicação porque parece que não vem ao caso se a ação em questão é

mesmo certa ou errada, mas apenas o que eu sinto com relação a isto.

2) A moralidade vem de Deus: esta resposta afirma que certas ações

(matar outra pessoa, por exemplo) são erradas porque assim disse Deus. A palavra

Deus está escrita em livros como a Bíblia, o Corão: um dos dez mandamentos do

cristianismo é “não matarás”. O problema com esse argumento é o seguinte: e se

Deus dissesse que matar, roubar e mentir fossem coisas boas? Então seria certo

matar, roubar e mentir? A resposta a essa pergunta nos leva para a terceira:

3) As coisas são certas e erradas de qualquer modo: esta resposta

considera a existência de fatos morais objetivos, ou seja: se é errado matar ou

roubar de qualquer jeito, mesmo que ninguém diga nada sobre isso, então é errado

de qualquer modo e continuaria sendo mesmo que alguém dissesse que não. O

problema com esta resposta é o seguinte: como conseguimos saber, então, quando

algo é certo e errado? Se virmos alguém roubando uma velhinha o que vemos é:

uma pessoa agredindo a outra, tentando roubar todo o seu dinheiro, ela fica com

medo e infeliz - mas o fato de que é errado fazer isso não são observável como os

que acabamos de descrever. Aí entramos na distinção dos juízos de fato e os juízos

de valor; os primeiros que são aquilo que é (os fatos que descrevemos) e os

segundos que são aquilo que deve ser (que é prescrito, expresso, e não descreve

nada).

Portanto, não é possível “descrever” os juízos morais. Há “algo” em

situações como o roubo da velhinha, e chamamos esse “algo” de “errado”. Mas não

é possível descrevê-lo. Se existem ou não existem fatos morais como o “errado”

independentes da nossa vontade e até mesmo de Deus, é um enigma que os

filósofos contemporâneos até hoje tentam resolver. E você, de onde pensa que vem

a moralidade?

MAS AFINAL, SOMOS LIVRES PARA AGIR?

O que é “ser livre”? No sentido mais comum, uma pessoa livre é aquela que

pensa e age por si própria, não é constrangida a fazer o que não deseja, nem é

escrava ou prisioneira. Mas podemos considerar a liberdade em outros sentidos

mais amplos, por exemplo: no âmbito da política, da economia, das leis, da

sociedade, no exercício do poder, dos negócios, do direito, no convívio pessoal espaços onde os seres humanos se relacionam entre si. Embora esses campos

tenham suas características próprias, em todos eles perpassa a idéia de liberdade

ética, que diz respeito ao sujeito moral, capaz de decidir com autonomia com relação

a si mesmo e aos outros. Mas será que somos mesmo sujeitos livres ou a liberdade

é a apenas uma ilusão?

SE HÁ UM DESTINO, COMO PODEMOS SER LIVRES?

Ana era uma garota feliz aos seus dezoito anos. Cursava a faculdade de

direito e tinha uma carreira promissora pela frente. Seus pais eram seus fiéis

incentivadores e tudo corria bem. Um dia, Ana conheceu Marcelo. Apaixonou-se

perdidamente pelo rapaz e os dois iniciaram um namoro. Depois de algum tempo de

relacionamento, em uma noite fria, a polícia pára o carro em que Marcelo e Ana

estão. Ao vasculhar o veículo, os policiais encontram drogas no porta-malas e Ana e

Marcelo são presos para averiguações. O caso acaba demorando a ser esclarecido

e Ana permanece presa, considerada cúmplice de Marcelo. Marcelo é acusado de

tráfico de drogas. Os pais de Ana se desesperam. Somente após um ano inteiro

presa, Ana é liberada. Ao retornar à vida normal, termina a faculdade, mas não

consegue encontrar emprego, pois a passagem pela prisão dificulta tremendamente

as coisas. Ana não é mais a mesma pessoa, a vida se tornou dura e difícil para ela.

Decepcionada com tudo o que lhe aconteceu, Ana decide ir a uma cartomante.

O ambiente apresenta um forte cheiro de incenso. “Madame Norah” era

uma das videntes mais famosas da cidade. Havia cartas em sua mesa e uma bola

de cristal. A cigana também usava um lenço vermelho na cabeça. Recebe Ana

amavelmente e pede para ela sentar-se. Espalha o baralho na frente de Ana e olha

para as cartas de forma taciturna. Fita Ana nos olhos, que até o momento não havia

pronunciado nenhuma palavra, e afirma:

- Minha querida, vejo o seu destino traçado antes mesmo de você nascer.

Há um homem em seu caminho; e por causa dele sua vida mudou completamente.

Você vive agora uma fase extremamente difícil, mas que estava escrita em seu

destino para que você a vivesse. Você esteve presa... Teve sua liberdade perdida e

ama o mesmo homem que ainda permanece preso... a algo ilícito. O destino de

vocês dois é inexorável: um não viverá sem o outro desde o dia em que se

conheceram. E vocês terão um filho.

Ana sai da consulta sem conseguir pensar direito em tudo o que a cigana

havia falado. Um mês depois, descobriu que esperava um bebê.

O psicólogo do behaviorismo John B. Watson sustenta a seguinte teoria:

“Dêem-me doze crianças sadias, de boa constituição, e a liberdade de poder criá-las

à minha maneira. Tenho certeza de que, se escolher uma delas ao acaso, e puder

educá-la, convenientemente, poderei transformá-la em qualquer tipo de especialista

que eu queira – médico, advogado, artista, grande comerciante, e até mesmo em

mendigo e ladrão – independente de seus talentos, propensões, tendências,

aptidões, vocações e da raça de seus ascendentes”.

Qual é a semelhança entre a proposta do psicólogo Watson e a história de

Ana com a cartomante? O que distingue essas duas posições, tão distantes uma da

outra, é que a primeira é mítica e a segunda, científica. O que as aproxima é que,

para ambas, o ser humano não é livre, porque segundo as cartas da cigana

encontra-se submetido a um destino inexorável, e no discurso científico ele está

sujeito ao determinismo.

DETERMINISMO

Aparentemente, todos os acontecimentos estão determinados por

acontecimentos anteriores e pelas leis da natureza. É por isso que podemos, por

exemplo, prever os eclipses. A posição que a Lua e a Terra irão ocupar em um

determinado momento, em relação ao Sol, é inteiramente determinada pela posição

que ocupavam antes.

O determinismo é a tese de que todos os acontecimentos estão

causalmente determinados pelos acontecimentos anteriores e pelas leis da

natureza. Para o determinista a liberdade é uma mera ilusão.

O LIVRE-ARBÍTRIO

Contrapondo-se às concepções deterministas, outros enfatizam a liberdade

humana absoluta, a teoria pela qual temos a escolha de agir de uma forma ou de

outra, independentemente das forças que nos constrangem. Segundo essa

perspectiva, ser livre é decidir e agir como se quer, sem determinação causal, seja

exterior (ambiente em que se vive), seja interior (desejos, motivações psicológicas,

caráter). Mesmo admitindo essas forças, o ato livre pertenceria a uma esfera

independente em que se perfaz a liberdade humana. Ser livre é, portanto, ser

incausado.

O livre-arbítrio é a capacidade para decidir (arbitrar) em liberdade.

O livre-arbítrio é pensado porque o compromisso com a moralidade não

exclui a não-obediência, o que determinará justamente o caráter moral ou imoral do

nosso ato. Por isso, o filósofo existencialista Gabriel Marcel diz “O homem livre é o

que pode prometer e pode trair”. Isso significa que para sermos realmente livres,

devemos ter a possibilidade sempre aberta da transgressão da norma, mesmo

daquela que nós mesmos escolhemos respeitar.

MODELOS DE REFLEXÃO ÉTICA

Teorias Teleológicas:

As éticas teleológicas determinam o que é correto de acordo com uma certa

finalidade (télos) que se pretende atingir. As subdivisões das éticas teleológicas são:

a ética conseqüencialista e a ética de virtudes.

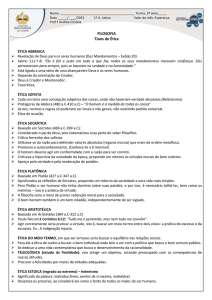

Ética das Virtudes: é um tipo de ética teleológica, ou seja, que visa o “fim”

da ação praticada - pensa nas conseqüências do ato praticado. Um dos principais

representantes da “ética das virtudes” é Aristóteles e também Platão. Nas palavras

do próprio Aristóteles, a virtude: “é um hábito adquirido, voluntário, e deliberado que

consiste no justo meio em relação a nós, tal como determinaria o bom juízo (...),

julgado conforme a reta razão e a experiência”. (Aristóteles, Ética a Nicômaco).

Teorias conseqüencialistas: temos como principal exemplo de teorias

conseqüencialistas, o UTILITARISMO. Essa concepção ética afirma que o “bem” é

aquilo que é melhor para a maioria, geralmente apegando-se aos resultados práticos

para poder avaliar se as ações podem ser consideradas morais ou não. Um dos

principais representantes dessa corrente foi J. S. Mill.

Teorias Deontológicas:

Deontologia é um termo introduzido em 1834 por Jeremy Bentham para

referir-se ao ramo da ética cujo objeto de estudo são os fundamentos do dever e as

normas morais. As teorias deontológicas podem ser consideradas aquelas onde o

“dever” é praticado sem se pensar nas conseqüências da ação. Para essas teorias

os deveres são absolutos e necessários. Como principais representantes temos a

teoria moral de Kant e também a moral cristã defendida pelos filósofos medievais.

Kant: A ação moral deve ser independente de suas conseqüências,

devendo ser justificada a priori. Um exemplo seria: suponha que você deva devolver

uma soma em dinheiro que lhe foi emprestada. Pode ser que você o faça porque

teme vir a sofrer reprimendas se não o fizer, ou porque teme ser coagido a devolver

o dinheiro, ou porque não deseje perder o crédito quando voltar a pedir dinheiro

emprestado, ou ainda porque você quer bem a pessoa que lhe emprestou e não

gostaria de fazer algo que a desagradasse. Para Kant, em nenhum desses casos a

sua ação será moral. Somente no caso em que você devolve o dinheiro porque se

sente na obrigação moral de fazê-lo é que você estará agindo moralmente. Para

Kant, a essência da ação moral está no motivo que a produz. Se uma pessoa age

racionalmente e segundo seu sentimento de dever, sua ação será moralmente

correta, mesmo que os resultados sejam previsivelmente maus. E, se a pessoa age

por outra razão que não seja esse sentimento de dever, ela não terá agido

moralmente, por melhor que possa ser o resultado.

Moral cristã: A mensagem de Jesus não era a mesma dos antigos profetas

e a diferença foi suficiente para fornecer a base de uma nova religião. O que tornou

único o ensinamento de Jesus foi a importância suprema que ele deu ao amor.

Nunca antes fora o amor feito base de um sistema de ética, aspecto essencial da

boa vontade de Deus para com os homens, nem seu sentido se mostrara tão amplo.

Os deveres, entendidos pela moral cristã são tão absolutos e necessários quanto os

deveres kantianos, com a única diferença de que no cristianismo eles são ordenados

por Deus e não escolhidos para serem obedecidos por indivíduos autônomos, como

em Kant. Isto torna a moral cristã heterônoma, como já vimos. Mas o que há em

comum com estas duas moralidades (Kant e a moral cristã) é que ambas

consideram os deveres morais do agente absolutos e necessários não importando

as conseqüências que possam gerar.

A ÉTICA NA ANTIGÜIDADE

Platão desenvolveu o racionalismo ético iniciado por Sócrates, aprofundando

a diferença entre corpo e alma. Argumentava que o corpo, por ser a sede dos

desejos e paixões, muitas vezes desvia o homem de seu caminho para o bem.

Assim, defendeu a necessidade de purificação do mundo material, para se alcançar

a IDÉIA DE BEM. Segundo Platão, o homem não consegue caminhar em busca da

perfeição agindo sozinho. Necessita da sociedade, da polis. O homem bom é

também bom cidadão. Contudo, Platão insistiu muito na dualidade corpo/mente, algo

que Aristóteles não fez: Aristóteles também concebeu uma ética racionalista, mas

voltada para o homem concreto, que podia ser virtuoso através da prática e do

exercício de atos virtuosos.

Se examinarmos o pensamento filosófico dos antigos, veremos que nele a

ética afirma três grandes princípios da vida moral:

1. Por natureza, os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só

podem ser alcançados pela conduta virtuosa (Aristóteles);

2. A virtude é uma excelência alcançada pelo caráter, tanto assim que a

apalavra grega que a designa é aretê que quer dizer “excelência”. É a força interior

do caráter que consiste na consciência do bem e na conduta definida pela vontade

guiada pela razão, pois cabe a essa última o controle sobre os instintos e impulsos

irracionais descontrolados;

3. A conduta ética é aquela na qual o agente sabe o que está e o que não

está em seu poder realizar, referindo-se, portanto, ao que é possível e desejável

para um ser humano. Saber o que está em nosso poder significa, principalmente,

não se deixar arrastar pelas circunstâncias nem pelos instintos, nem por uma

vontade alheia, mas afirmar nossa independência e nossa capacidade de

autodeterminação.

O sujeito ético ou moral não se submete aos acasos da sorte

(ou o que os antigos chamavam de fortuna), nem à vontade e aos

desejos de um outro, nem à tirania das paixões (ou sentimentos e

desejos incontroláveis), mas obedece apenas à sua consciência –

que conhece bem as virtudes – e à sua vontade racional - que

conhece os meios adequados para chegar aos fins morais. A busca

do bem e da felicidade são a essência da vida ética.

Pode-se resumir a ética dos filósofos antigos gregos em três aspectos

principais:

1. Racionalismo: a vida virtuosa é agir em conformidade com a razão, que

conhece o bem, o deseja e guia nossa vontade até ele. A vida virtuosa é aquela em

que a vontade se deixa guiar pela razão.

2. Naturalismo: a vida virtuosa é agir em conformidade com a natureza (o

cosmo) e com nossa natureza (nosso éthos), que é parte do todo natural. Agir

voluntariamente não é, portanto, agir contra a necessidade natural (sobre esta não

temos poder algum) e sim agir em harmonia com ela, de tal maneira que o possível,

desejado e realizado por nossa vontade realize nossa natureza individual e a

coloque em harmonia com o todo da natureza.

3. Inseparabilidade entre ética e política: isto é, a inseparabilidade entre a

conduta do indivíduo e os valores da sociedade, pois somente na existência

compartilhada com outros encontramos liberdade, justiça e felicidade.

Hedonismo: é a tendência a buscar o prazer imediato, individual, como

única e possível forma de vida moral, evitando tudo o que possa ser desagradável.

O contrário do hedonismo é a Aneddonia, que é a perda da capacidade de sentir

prazer, próprio dos estados gravemente depressivos. Hedonismo vem do grego

hedoné, que significa prazer. Doutrina que considera que o prazer individual e

imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral.

O estoicismo: propõe viver de acordo com a lei racional da natureza e

aconselha a indiferença (apathea) em relação a tudo que é externo ao ser. O

homem sábio obedece à lei natural reconhecendo-se como uma peça na grande

ordem e propósito do universo, devendo assim manter a serenidade perante as

tragédias e coisas boas. A partir disso surgem duas conseqüências éticas: deve-se

“viver conforme a natureza”: sendo a natureza essencialmente o logos, essa máxima

é prescrição para se viver de acordo com a razão.

Sendo a razão aquilo por meio do que o homem torna-se livre e feliz, o

homem sábio não apreende o seu verdadeiro bem nos objetos externos, mas bem

usando estes objetos através de uma sabedoria pela qual não se deixa escravizar

pelas paixões e pelas coisas externas.

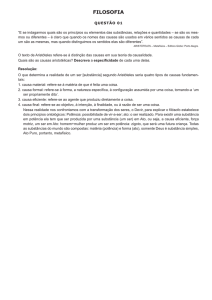

ARISTÓTELES (383/384 a.C. – 322 a.C.)

Podemos dizer que a ética de Aristóteles é

finalista e eudaimonista, quer dizer, marcada pelos fins

que devem ser alcançados para que o homem atinja a

felicidade (eudaimonia). Aristóteles parte do fato de que

o homem tem o seu ser no viver, no sentir e na razão. É

esta última que caracteriza especificamente o homem. A

razão, para não se deixar ela mesma desordenar, precisa

da virtude, da vida virtuosa. O bem próprio do homem é a

vida teórica ou teorética, dedicada ao estudo e á

contemplação, a vida da inteligência.

Para Aristóteles, o pensamento é o elemento divino no homem e o bem mais

precioso. A vida humana mais feliz é a contemplativa porque imita melhor a

atividade divina, mas como este ideal é demasiado elevado para a maioria, é preciso

analisar também as outras coisas de que o homem carece.

No sistema aristotélico, a ética é uma ciência menos exata na medida em

que se ocupa com assuntos passíveis de modificação. Ela não se ocupa com aquilo

que no homem é essencial e imutável, mas daquilo que pode ser obtido por ações

repetidas, disposições adquiridas ou de hábitos que constituem as virtudes e os

vícios. Seu objetivo último é garantir ou possibilitar a conquista da felicidade.

Finalidade: Tudo no mundo visa a algum bem, ou seja, tudo o que o homem

faz é visando algo. O padeiro faz o pão visando um bem, seja ele uma recompensa

financeira ou saciar a fome. Mas a pergunta que devemos fazer é: Qual é o Bem

Supremo? Qual o bem ao qual o homem enquanto homem visa?

Felicidade: A felicidade é o Bem Supremo. Qualquer outro fim na verdade é

apenas um meio para se chegar à felicidade, portanto, a felicidade é o único fim em

si mesmo. Para Aristóteles, o homem além de ser racional é um ser social. Para

alcançar a felicidade, portanto, deve cumprir bem essas funções. Por ser racional,

deve habituar-se a exercitar as faculdades da alma e, por ser social, deve inserir-se

na polis e contribuir para o seu desenvolvimento.

Virtude: Aristóteles faz uma distinção entre virtudes intelectuais e virtudes

morais. As virtudes intelectuais (sabedoria, inteligência e o discernimento, por

exemplo) podem ser aprendidas e exigem experiência e tempo. As virtudes morais

(tem uma tabela enorme ali embaixo) são adquiridas através do hábito. O que nos

importa aqui são as virtudes morais:

A virtude moral para Aristóteles é o meio-termo entre dois vícios, ou seja,

agimos bem quando visamos o meio-termo e nunca nos excedemos para qualquer

lado da balança. Por exemplo: Coragem é o meio-termo entre a covardia e a

audácia. O homem corajoso, em sua época, não deixaria de ir à guerra por seu

povo, porém, não seria virtuoso se enfrentasse um exército sozinho, seria burro.

Importante lembrar que para Aristóteles, uma ação virtuosa apenas não é

suficiente para tornar um homem virtuoso. Ele deve se habituar a agir virtuosamente

e dessa forma tornar-se-á um homem feliz.

De acordo com Aristóteles, o campo das reflexões éticas restringe-se à

esfera da realidade na qual cabem a deliberação e a decisão ou escolha. Em outras

palavras, quando o curso de uma realidade segue leis necessárias e universais, não

há como nem por que deliberar e escolher, pois as coisas acontecerão

necessariamente tais como as leis que as regem determinam que deva acontecer.

Não deliberamos sobre as estações do ano, o movimento dos astros, a forma dos

minerais ou dos vegetais.

Deliberamos e decidimos sobre tudo aquilo que, para ser e acontecer,

depende de nossa vontade e de nossa ação. Não deliberamos sobre o necessário,

pois o necessário é o que é e será sempre tal como é, independentemente de nós.

Deliberamos e decidimos sobre o possível, isto é, sobre aquilo que pode ser ou

deixar de ser, porque para ser e acontecer depende de nós, de nossa vontade e de

nossa ação. Mas não a mera ação. Para ser moral, de acordo com Aristóteles, o

homem tem que ser VIRTUOSO.

AGENTE VIRTUOSO: aquele que pauta suas ações através de uma vontade

GUIADA PELA RAZÃO.

A importância dada por Aristóteles à vontade racional, à deliberação e à escolha o

levou a considerar, entre todas as virtudes, uma delas como condição de todas as

outras e presente em todas elas: a prudência ou a sabedoria prática.

AGENTE PRUDENTE: aquele que em todas as situações é capaz de julgar e avaliar

qual a atitude e qual a ação que melhor realizarão a finalidade ética, ou seja, entre

as várias escolhas possíveis, qual a mais adequada para que o agente seja virtuoso

e realize o que é bom para si e para os outros.

PERÍODO MEDIEVAL

A sociedade medieval era estratificada e

fragmentada

(características

causadas

pelo

feudalismo:

as

camadas

sociais

eram

hierarquicamente determinadas e não havia unidade

política, econômica ou geográfica). De certa forma,

pode-se dizer que a Igreja representava a unificação

social, já que centralizava o poder político e

econômico, além de intelectual e espiritual. Assim,

todos os aspectos da vida medieval estavam

impregnados de conteúdo religioso.

Historicamente, pode-se considerar o

período entre a queda do Império Romano do

Ocidente (em 476 d.C.) e a queda do Império

Romano do Oriente, com a Queda de

Constantinopla, (em 1453 d.C.). Filosoficamente, pode-se dizer que o período

medieval estende-se aproximadamente do declínio da cultura pagã clássica até o

Renascimento. Nesse período, o Cristianismo já era a religião oficial do Império

Romano. Pode-se dizer que a Filosofia Medieval começa quando os pensadores

começam a articular as questões filosóficas com as doutrinas cristãs. Questões

como a imortalidade da alma e o bem eram bastante familiares à tradição grega. No

entanto, preceitos cristãos como Fé, Salvação e Providência Divina precisavam ser

“ajustados”, e os filósofos medievais assim o fizeram. Assim, filosofias clássicas,

como a de Platão e a de Aristóteles, são reformuladas à luz da doutrina cristã.

A ética cristã – como a filosofia cristã em geral – parte de um conjunto de

verdades reveladas a respeito de Deus, das relações do ser humano com o seu

criador e do modo de vida prático que o ser humano deve seguir para obter a

salvação no outro mundo.

PATRÍSTICA - Santo Agostinho (354 – 430): Influenciado por Platão. Para

Agostinho, há uma enorme diferença entre o sensível e o inteligível, ou aquilo que é

físico e o que é espiritual. Assim, há um limite da parte sensível no que se refere à

religião. A fé é necessária, para que ocorra iluminação divina. A felicidade suprema

só ocorre verdadeiramente através de Deus.

Ascetismo:

O problema do mal:

ESCOLÁSTICA - São Tomás de Aquino (1225 – 1274): Influenciado por

Aristóteles. Para Tomás de Aquino, a religião e a filosofia falam das mesmas coisas,

mas não partem dos mesmos pressupostos. Segundo Aquino, os filósofos partem de

algo que pode ser aceito por qualquer pessoa, enquanto os religiosos partem de

coisas que só podem ser aceitas a partir da fé. Mas somente a fé pode levar à

verdadeira felicidade.

PERÍODO MODERNO

Ética Kantiana

Características centrais:

Ética deontológica;

Ética formalista, isso é, não fornece o conteúdo de deveres éticos

particulares, mas antes fornece um meio – o imperativo categórico – para se

determinar, independente de qualquer situação concreta considerada, o que é ético

fazer ou não;

Ética de Deveres. Quais deveres?

A ética kantiana é uma ética da autonomia, isso é, os deveres por ela

prescritos são imposições feitas pelo próprio sujeito ético. Ao contrário do que

acontece com éticas heterônomas, em que os deveres possuem uma origem

externa ao sujeito (p.ex., Deus, a natureza, etc.).

O sistema ético de Kant indica a seguinte série de características que um

princípio deve respeitar para ser ético:

“Age só segundo máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que

ela se torne lei universal”.

“Age como se a máxima da tua ação devesse se tornar pela tua

vontade, lei universal da natureza”.

“Age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua

pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim em

si e nunca simplesmente como meio”.

“Age segundo uma máxima que contenha ao mesmo tempo em si a

sua própria validade universal para todo ser racional”.

Essas características do dever ético apontadas por Kant refletem a forma do

dever ético enquanto imperativo categórico.

A forma dos deveres éticos: (imperativo hipotético, imperativo

categórico)

Para Kant, existem dois tipos de imperativos, quais sejam, os imperativos

hipotéticos e os imperativos categóricos.

O imperativo hipotético prescreve uma ordem apenas sob certas

condições. Por exemplo, o imperativo “se você quiser ser bem sucedido, deve ser

disciplinado” é hipotético na medida em que prescreve a alguém que seja

disciplinado apenas caso queira ser bem sucedido.

Já o imperativo categórico prescreve uma ordem incondicionalmente. Por

exemplo, o imperativo “não se deve mentir” é categórico na medida em que deve ser

respeitado em qualquer situação.

Os deveres éticos, sendo imperativos categóricos, compartilham dessas

mesmas características: são universalmente válidos, e não tem em vista nenhum fim

outro que não seja sua mera satisfação (ficam, portanto, totalmente rejeitadas, no

pensamento kantiano, éticas conseqüencialistas).

Relação entre liberdade e ética

A liberdade do sujeito ético, para a ética kantiana, consiste tanto na

possibilidade de reconhecer a existência de deveres éticos, quanto na possibilidade

de agir de acordo com esses deveres.

Um bom uso da liberdade consiste em decidir agir conforme as prescrições

éticas. Mas não apenas isso: o sujeito ético deve, além de agir conforme manda a

ética, também orientar todas as suas escolhas pela ética. A intenção do sujeito

ético deve ser, primordialmente, ser ético. A ética deve ser o primeiro critério

considerado na sua escolha de como agir.

Utilitarismo

O utilitarismo é um dos mais célebres sistemas de ética encontrados na

história da filosofia. Dentre seus proponentes se encontram filósofos como J. S. Mill,

Jeremy Bentham, entre outros.

Características principais do utilitarismo:

Ética conseqüencialista;

Conseqüência almejada pela ação ética, segundo o utilitarismo:

maximizar o prazer, minimizar o sofrimento.

Maximição do prazer. Qual prazer?

A maximização do prazer, como objetivo da ação ética, empresta

universalidade ao sistema utilitarista: o prazer deve ser buscado (e o sofrimento

eliminado) seja quem for o sujeito que tenha prazer (ou sofra). Para o utilitarista, um

ambiente ideal é aquele em que nenhum sujeito sofre, e todos sentem prazer.

Muitas objeções foram feitas a essa posição ética. Uma das mais

importantes é a seguinte. O utilitarismo prescreve que o bem consiste na

maximização do prazer. Imagine então que um ditador aprisionasse toda uma

comunidade de indivíduos. Imagina ainda que os pusessem a viver ligados a uma

máquina apenas recebendo sensações de prazer, e alheios a qualquer sofrimento.

Esse ditador fez uma boa ação? Aparentemente não, mas o utilitarismo parece

prescrever esse tipo de ação como boa.

O utilitarista J. S. Mill responde a essa objeção diferenciando entre tipos de

prazer. Existem, para Mill, dois tipos de prazeres: os prazeres superiores, e os

prazeres inferiores. No pensamento de Mill, Os prazeres que o utilitarismo estimula

que sejam privilegiados, são os prazeres superiores. Aos prazeres superiores estão

vinculados os prazeres intelectuais, das emoções, da imaginação, e dos sentimentos

morais. Já aos prazeres inferiores estão vinculados os prazeres corporais.