71

http://revista.famma.br/unifamma/

ISSN printed: 1677-8308

A PRISÃO COMO PRODUTO DE UM PROCESSO DE URBANIZAÇÃO

EXCLUDENTE E DESIGUAL

Letícia Gonçalves MARTINS*

Joelma Marcela SCHEIDT**

1

RESUMO

Neste artigo, apresentar-se-á a questão da segregação socioespacial e sua

estreita relação com a prisão, na qual a pena restritiva de liberdade torna-se o

ápice da segregação e exclusão social, percebendo que essas pessoas que foram

empurradas para além dos limites da cidade, agora, estão contidas pelos muros

do cárcere. O objetivo do estudo é demonstrar que a segregação socioespacial e

a prisão são separadas por uma linha tênue, onde, primeiramente, foi realizada

uma reconstituição da formação histórica do sistema prisional, como paradigma

punitivo, analisando os processos espaciais relacionados à segregação, que

levam contingentes populacionais a terem dificuldade de acesso a bens urbanos e

equipamentos de infraestrutura. A pesquisa apontou a urgente necessidade de

investimentos em políticas públicas que diminuam a discrepância entre os

espaços sociais, possibilitando que o apenado, ao voltar à realidade social, não

encontre as mesmas condições que originaram o delito.

PALAVRAS-CHAVE: Segregação socioespacial. Prisão. Políticas públicas.

INTRODUÇÃO

A prisão é a forma mais escancarada de segregar pessoas que não se

adequaram as normas vigentes regidas pela sociedade capitalista e que

romperam com o „pacto social‟. Analisando os elementos pré-cárcere, é possível

* Mestranda em Políticas Públicas da Universidade Estadual de Maringá – UEM, graduada em

Serviço Social pela Universidade Estadual do Centro – Oeste do Paraná (Unicentro). Assistente

Social do Centro de Regime semiaberto de Guarapuava – CRAG [[email protected]].

**Mestranda em Políticas Públicas da Universidade Estadual de Maringá – UEM, graduada em

Serviço Social pela Universidade Estadual do Centro – Oeste do Paraná (Unicentro). Assistente

Social da Penitenciária Industrial de Guarapuava – PIG [[email protected]].

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

72

identificar que grande parte dessas pessoas já sofria a segregação socioespacial,

onde em sua maioria, não possuíam direito a cidade.

A questão a ser levantada, neste trabalho, é que a prisão vem se

mostrando como a continuação da segregação socioespacial ao selecionar a

população de baixa renda, mostrando que é necessário isolar essas „classes

perigosas‟ que não se adequaram ao modo de vida capitalista.

Apesar da existência de uma série de pesquisas que retratam a

criminalidade e seus temas correlatados, não se observa, no Brasil, em grande

escala, a existência de estudos que reflitam sobre o real significado das atuais

posturas políticas sobre a punição, os quais se dedicam a discutir sobre a

ineficácia do sistema prisional.

Diante disso, este estudo visa demonstrar o sistema prisional como um

espaço de confinamento e segregação espacial dos excluídos sociais, ou seja, de

pessoas que já estavam habituadas a essa condição, cujo Estado, através de uma

política do “tudo penal” encarcera em grande escala os segmentos empobrecidos

e excluídos sob a justificativa de manutenção da ordem social.

Este artigo pretende, ainda, apontar algumas razões que estariam na base

da produção das desigualdades territoriais e de direitos fundamentais da cidade, o

que pode servir de amparo para a elaboração de futuras políticas públicas que

diminuam a desigualdade socioespacial.

A PRISÃO E SEU CONTEXTO HISTÓRICO

A prisão, assim como se apresenta na atualidade, fundamenta-se em dois

elementos principais: na privação da liberdade pura e simples e como aparelho

capaz de adequar os indivíduos à ordem social vigente.

A pena prisão sobreviveu, apesar de todos os problemas como rebeliões, a

superlotação e a denúncias de tortura e se consagrou como alternativa mais eficaz

para punir aqueles que romperam com o pacto social, não apenas pelo senso

comum, mas também por ser defendida por uma parcela dos estudiosos.

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

73

Essa coesão de pensamento foi produzida pelo modelo liberal de

sociedade, no qual primeiro difundiu-se a ideia de liberdade e do quanto ela é

indispensável ao ser humano, para depois se estabelecer a pena como sendo a

restrição dessa liberdade que adquire grande valor.

Pavarini (2002) enfatiza que foi neste momento que surgiram as primeiras

formas de conhecimento criminológico, baseado em uma teoria do contrato social

que se fundamenta em uma ética utilitarista, na qual o homem é naturalmente

egoísta e, para eliminar uma possível guerra e manter a paz e a ordem, faz-se

necessária a limitação da liberdade em favor de um pacto social que beneficie a

coletividade.

A sociedade que se formava a partir da industrialização maciça buscou

alternativas para aproveitar a mão de obra da classe proletária que se formava e,

quando esse objetivo não era alcançado, investia em afastar essa população

„inútil‟.

Os novos meios de produção necessitaram do desenvolvimento de

estratégias para que os excluídos dos meios de produção aceitassem o trabalho

assalariado, essa nova classe trabalhadora composta por ex-camponeses e

artesãos (PAVARINI, 2002).

Nessa conjuntura, o capital aproveitou ao máximo a mão de obra que era

expulsa do campo e, é nesse momento, que essa mão de obra começa a tornarse excedente, sendo necessário resolver essa questão de ordem pública,

eliminado fisicamente muitos e impondo uma política de terror para os demais,

onde “La conseideración política respecto de las clases marginales cambió a su

vez gradualmente com El siglo XVIII [...]” (PAVARINI, 2002, p. 32).

O sistema prisional surgiu na Europa e nos Estados Unidos, entre os

séculos XVIII e XIX, período correspondente ao surgimento das fábricas, fator que

pode explicar a consolidação do sistema prisional como controle social para a

formação de uma mão de obra dócil e disciplinada. Assim:

[...] não só se potencializam os instrumentos de controle social,

àquelas áreas da esfera da produção, que existem desde a origem

do capitalismo, senão que se criaram novos instrumentos. O novo

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

74

critério que rege é o da capilaridade, da extensão e a invasão do

controle. Já não se prendem (somente) os indivíduos, os

acompanham onde estão normalmente recluídos, fora da fábrica,

no território. A estrutura de propaganda e os meios de

comunicação, uma nova e mais eficaz rede policial e de

assistência social neo-capitalista, pois se deve controlar a cidade,

a área urbana (MELOSSI, PAVARINI, 1985, p. 34).

Desse modo, evidencia-se que a pena privativa de liberdade surge nos dois

últimos séculos, impulsionada pelo novo modelo de produção que transforma de

forma drástica o relacionamento entre os indivíduos. Nessa conjuntura, foram

criadas Instituições que permitiram controlar a mobilidade dos indivíduos,

principalmente dos excluídos do modo de produção, o que configurou uma

estratégia de controle e organização do território, onde “reorganizar a ordem

sócio-espacial foi, portanto, uma necessidade da acumulação do capital:

reorganizar o modo de vida dos trabalhadores para impor o assalariamento e uma

economia de aglomeração” (RIBEIRO, 1999, p. 19).

Para Pinassi (2006), a prisão foi utilizada com o intuito de obrigar o pobre

“desocupado”, o trabalhador desempregado, o mendigo a se adequar as condutas

da sociedade, determinando que, quem vive fora delas, fossem consideradas

“classes perigosas.”

Diante disso, é possível perceber que o surgimento da Instituição Prisão

teve como objetivo o controle social sobre as camadas pobres da população, para

que essa população se adaptasse ao novo modo de vida capitalista. As modernas

prisões nasceram de um projeto de segregação dos indivíduos pelo sistema

econômico que se formava.

Nesse contexto, o controle social é exercido pela classe dominante que

legitima o aparato do Estado em ações violentas contra a população pobre,

segregando e empurrando essa população para as periferias, com o discurso de

proteção aos „cidadãos‟ contra as classes denominadas „perigosas‟. Melossi e

Pavarini (1985) afirmam que as parcelas mais ricas da população exercem um

típico mecanismo de manifestação violenta nas sociedades modernas, onde:

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

75

Todo sistema de controle se fundamenta nas relações de

produção (historicamente determinadas) e dado que esse

equilíbrio foi rompido nas fábricas com o intento de restabelecer o

poder nas relações de produção que obriga o capital a jogar a

cartada em um novo tipo de controle social e a planejar (expor),

ainda que sob seu ponto de vista, o problema carcerário

(MELOSSI; PAVARINI, 1985, p.85).

A pena de prisão década após década vem encarcerando um número cada

vez maior da população pobre, legitimada por um clamor da sociedade pelo

endurecimento das penas e pela criminalização dos conflitos sociais, em uma

sociedade do „tudo penal‟.

A sensação de insegurança difundida pelos meios de comunicação

corrobora para que o Estado possa investir de forma dura contra a população

pobre, pois as ações violentas por parte de aparelhos institucionais se tornam

espetáculos e são aplaudidas pela população.

A formação de estereótipos no espaço prisional e de um padrão para se

viver em sociedade é difundido pela mídia, onde, segundo KARAM (1995), é

observado o aumento crescente da violência, divulgado maciçamente pelos meios

de comunicação, em sua maioria são atribuídos aos membros pertencentes às

famílias pobres, que sustentam o clamor social de apelo de endurecimento das

penas, mas não ocorre em igualdade a divulgação das condições em que vivem,

bem como os fatores estruturais que levaram esses indivíduos a entrarem em

situação de violência e criminalidade.

FOUCAULT (1982), em sua obra, analisa que foi necessário constituir o

povo como um sujeito moral, separando-o da delinquência e assim mostrando os

delinquentes como perigosos não apenas aos ricos, mas também para os pobres,

responsabilizando esse grupo de pessoas amoral por todos os crimes e vícios.

No seu livro Vigiar e punir, FOUCAULT (2002) realiza um estudo minucioso

sobre o nascimento e o funcionamento da prisão. Ao analisar a formação histórica

das sociedades dos séculos XVIII e XIX, o autor verifica a existência de uma

hierarquia exercida por uma disciplina repressiva que visa tornar o indivíduo útil,

dócil e disciplinado através do trabalho. Essa disciplina atinge o corpo do

indivíduo, controlando seus gestos, hábitos, atitudes e comportamento.

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

76

Diante disso, o autor nos mostra que essas instituições foram criadas para

transformar os pobres e proletários em corpos dóceis e disciplinados, que

aceitassem sem revolta a disciplina das fábricas.

Com o fim do compromisso com o Estado de bem-estar social, o Estado

americano substituiu progressivamente o (semi) Estado Providência por um

Estado penal e policial, onde a política centrou-se em criminalizar a miséria em

uma “contenção punitiva”, vindo essa política punitiva a substituir as políticas

sociais (WACQUANT, 2003, p.19-20).

O autor também defende a tese da transformação do Estado de bem - estar

social para o Estado Penal, processo que ainda está em andamento nos Estados

Unidos, e que pode explicar o crescimento exorbitante do aprisionamento nesse

país.

Nessa conjuntura, com o desmantelamento do Estado de bem-estar social

e a diminuição gradativa dos investimentos em políticas de Assistência Social, a

consequência é o aumento do desemprego e a precarização do trabalho e, por

fim, o aumento da criminalidade, pois a criminalidade se torna uma estratégia de

sobrevivência para a população espoliada dessa nova ordem social.

É importante ressaltar que reintegrar os excluídos sempre foi uma

necessidade ideológica que em época de pleno emprego não incomodava os

interesses do capital, mas a partir do momento que o desemprego, assim como os

problemas sociais se tornaram mais visíveis, percebeu-se os custos da

ressocialização e a necessidade de se investir apenas em afastamento dos

„indesejáveis‟.

Dessa forma, com o desmantelamento do Estado de bem-estar social,

investir em tratamento penal começou a ser visto como desperdício de dinheiro

público, pois se acreditava que o tratamento não evitava a reincidência criminal.

GARLAND (2008) destaca que, ao contrário da política criminal dos anos

1950 a 1970, onde o cárcere destinava-se a prevenir e combater o crime, a

política penal e policial abandona a perspectiva humanista de reinserção do

apenado para focalizar e promover mecanismos de controle.

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

77

O Estado a fim de conter as desordens causadas pela exclusão social,

como o desemprego, a imposição do trabalho precário e a restrição da proteção

social, amplia a estratégia de criminalizar as denominadas “classes perigosas”.

O mesmo Estado que favorece a acumulação do capital através do trabalho

precário, que empurra um contingente populacional à situação de desemprego,

combate suas consequências com o aumento da repressão.

BARATTA (2006) aponta que o surgimento do terrorismo e o aumento da

criminalidade conduziram a uma reação por parte do Estado que modificou o

regime carcerário e a política de uso das prisões, onde a construção de presídios

de segurança máxima aparece como uma renúncia explícita dos objetivos da

“ressocialização” e vem reafirmar a função que a prisão sempre teve: a de

depósito de indivíduos que devem ser isolados da sociedade.

Em seus estudos, WACQUANT (2011) aponta que as políticas do novo

Estado Penal demanda por mais policiamento e o endurecimento das penas, onde

o cárcere deve ter a única função de punir de forma enérgica os „indesejáveis‟, os

economicamente improdutivos que são retirados das ruas. A população

incentivada pela mídia clama por mudanças nas leis que venham a endurecer as

penas e criminalizar condutas consideradas antissociais. Como resposta, em Nova

York, é criado o programa „tolerância zero‟ pelo ex-prefeito Rudolph Giuliani.

WACQUANT (2011) observa ainda que, na América Latina, o tratamento

policial e judiciário da miséria não permite a consolidação da democracia, uma vez

que

restabelece

uma

verdadeira

„ditadura

sobre

os pobres‟,

em

uma

„criminalização da miséria e a punição dos pobres‟.

No Brasil, que possui uma democracia recente, verifica-se que o Estado de

bem – social nunca se consolidou para a maior parte da população, no qual

Wacquant (2003, p. 19) descreve que:

No decorrer das três últimas décadas, ou seja, depois dos

confrontos raciais que abalaram os grandes guetos de suas

metrópoles, a América lançou-se numa experiência social e

política sem precedentes nem paralelos entre as sociedades

ocidentais do pós-guerra. A substituição progressiva de um semi –

Estado – providência por um Estado Penal e policial, no seio do

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

78

qual a criminalização da marginalidade e a contenção punitiva

dadas às categorias deserdadas faz as vezes da política social.

O aumento descontrolado da população carcerária levou os governos a

construírem novas Unidades Prisionais como medidas paliativas que não resolvem

a questão penitenciária, pois cada vez mais pessoas adentram no cárcere, sendo

uma equação que não se podem resolver apenas com construção de mais

Unidades Prisionais, sem procurar investigar o porquê cada vez mais as pessoas

vem entrando em situação de violência e ingressam na criminalidade.

O encarceramento em massa visou mascarar a crescente exclusão

capitalista, a pobreza que se tornou visível e começa a incomodar, sendo

necessário isolar os indivíduos que não se adaptaram à nova sociedade que se

formava.

Diante desses fatos, é possível identificar que as medidas que os

governantes tomaram nas últimas décadas para enfrentar o problema da violência

crescente foi cada vez mais segregar os cidadãos pobres, empurrando-os para as

periferias e para a prisão.

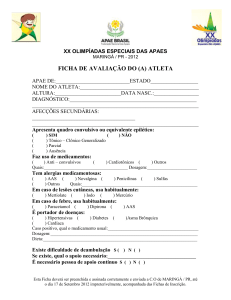

O quadro abaixo demonstra o aumento do encarceramento no Brasil

seguido pela crescente construção de Unidades Prisionais, medida que tem se

mostrado paliativa, pois também é crescente o déficit de vagas como se pode

observar:

ANO

UNIDADES

PRISIONAIS

POPULAÇÃO

PRISIONAL

VAGAS

DÉFICIT DE

VAGAS

1995

309

148.760

65.883

82.877

179.489

128.815

2002

2003

MANDATOS DE PRISÃO

A SEREM CUMPRIDOS

239.345

1262

308.304

2006

401.236

2007

385.000

500.000

190.994

140.000

Quadro 1- Oferta e déficit de vagas no sistema prisional brasileiro

Fonte: BRASIL (2012a)

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

79

Em relação ao Estado do Paraná, o relatório de acompanhamento do

Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 2012b), intitulado Raio X Carcerário,

constatou que o Paraná é um lugar de contrastes. Existem penitenciárias novas e

modernas, com equipe de apoio psicossocial, mas também possui inúmeras

Instituições que atendem apenas à custódia do apenado.

Os dados apresentados pelo Relatório do Conselho Nacional de Justiça

(BRASIL, 2012b) apontam que é preciso reverter esse quadro crescente de

encarceramento no Brasil com políticas públicas de enfrentamento à pobreza que

não coloquem a criminalidade como única alternativa de sobrevivência e com o

estabelecimento de penas alternativas que possam tornar a prisão uma exceção.

A CIDADE PARA OS INCLUÍDOS E OS DESPOSSUÍDOS

Para se pensar a prisão é necessário compreender como se estruturou o

desenvolvimento do território brasileiro, onde o surgimento das prisões no Brasil

está estreitamente ligado à formação socioespacial, pois ocorreram inúmeras

transformações do território oriundas das modernizações, sendo que a

“desigualdade é um traço histórico e dominante na estruturação da realidade

social Brasileira, cujas raízes remontam à nossa história escravista e aos

mecanismos de posse da terra regulamentados na „Lei das Terras‟, de 1850”

(RODRIGUES, 2004, p.18).

Com o aumento populacional das cidades, veio à necessidade de

transformações, como construções de pontes, alargamentos de avenidas, etc.

Diante disso, foi necessária a transferência dessa população que residia nesses

locais, onde em grande maioria, passaram a residir nas periferias, no entorno das

cidades, muitas vezes formando um cinturão de miséria, como é o caso da maioria

dos centros urbanos, sendo que:

As cidades que passaram por esse processo acelerado de crescimento

demográfico, foram dotadas com redes de água e esgotos, grandes

avenidas, ruas pavimentadas e iluminadas. Mas nem todos foram

beneficiados, pois boa parte dos segmentos populares passaram a residir

em loteamentos periféricos, o que redundava numa série de sacrifícios e

carências (ROLIM, 1999, p. 2).

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

80

Essa população, que foi jogada para além dos limites da cidade, ou em

periferias, ocupou um território sem infraestrutura, sem rede de esgoto, asfalto e

uma moradia digna, passando a não gozar do direito à cidade.

Nesses locais, é frequentemente notável a ausência ou pouca atuação do

Estado, fator que corroborou para a instauração do crime, principalmente do

tráfico, onde em muitos locais, o crime também organiza a comunidade e se faz

presente onde o Estado deixa de atuar.

Cotidianamente encontramos famílias morando em condições insalubres,

em áreas de risco ou invasões por não apresentar condições de adquirir a casa

própria, reafirmando o déficit habitacional e a preponderância dos ditames do

mercado imobiliário que decide onde cada um deve morar:

Considerando que a sociedade é de classes, portanto, a diferenciação

social lhe é inerente, a ocupação segmentada dos espaços urbanos foi

definida por uma hierarquia socioeconômica que descende do centro

para a periferia, constituindo, consequentemente, um território urbano

caracterizado por processos de segregação socioespacial que, além da

diferenciação inerente do sistema capitalista, reserva espaços

diferenciados segundo a condição de classe do morador: às elites, às

áreas centrais consolidadas com toda infraestrutura e equipamentos que

garantem uma ótima condição de vida na cidade e, às classes de baixa

renda, às áreas periféricas, sem as condições das centrais e distantes, o

que dificulta, ainda, a mobilidade da população que nelas habita

(RODRIGUES, 2004, p. 229).

As transformações da estrutura econômica decorrentes do desenvolvimento

provocam uma rápida urbanização e também uma crescente concentração de

riqueza na área urbana, onde os serviços públicos garantem a infraestrutura

necessária para o bem estar dessa população de alto poder aquisitivo, elevando o

preço da terra nessas áreas.

Nos centros urbanos, a dificuldade de acesso à terra tem sido fator

determinante de carências e desigualdades sociais. Os altos preços da terra

determina a segregação populacional. Essa população é forçada a buscar moradia

em áreas distantes, desprovidas ou insuficientemente coberta por serviços

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

81

públicos, sendo necessário arcar com o preço elevado do transporte para chegar

ao centro urbano e ter acesso a bens e serviços.

Assim sendo, compreende-se que, na urbanização brasileira, ocorre uma

distribuição desigual dos bens e serviços, com o crescente privilégio às classes

detentoras de poder aquisitivo elevado2 que residem em áreas cobertas por

assistência

de

saúde,

educacional

e

toda

infraestrutura

necessária

ao

desenvolvimento humano, sendo possível observar que, nessas áreas, ocorre a

especulação imobiliária1, fator que contribui para elevar o valor da terra.

RODRIGUES (2004) aponta que o mercado imobiliário se mantém

economicamente forte, no qual busca apoio político para representá-lo em todas

as instâncias do município e de outro lado,

[...] a população de baixas rendas, que engrossa as listas de espera por

subsídios públicos para a aquisição da casa própria, resta ocupar as

franjas periféricas das cidades, cada vez mais distantes dos espaços de

qualidade superior que a sociedade globalizada tem a oferecer

(RODRIGUES, 2004, p.134).

Para compreender a formação territorial e social brasileira, é imprescindível

observar que as reformas urbanísticas visaram trazer a modernidade aos grandes

centros e, para isso, precisavam fazer uma „limpa‟ na cidade, pois as classes

populares sujavam a imagem da cidade com seus casebres ou os cortiços e:

Portanto, nos deparamos com um ambiente espacial e sobretudo

socialmente segmentado, onde os presságios fascinantes da

modernidade não foram concedidos a todos, na medida em que, com as

reformas urbanísticas, além de se excluírem os setores populares,

procurou-se tirá-los do alcance da visão, com a delimitação e

determinação dos espaços que deveriam ocupar (ROLIM, 1999, p. 44).

O processo de segmentação socioterritorial separa as classes sociais em

grupos que possuem o acesso a bens e serviços e outro que vive em situação de

exclusão social, onde:

1

Entende-se por especulação imobiliária, as áreas que tem acesso facilitado ao comércio, escolas, hospitais e

mercados, áreas que tem uma crescente valorização e impede que as populações de baixa renda adquira uma

moradia nessas áreas.

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

82

Nos locais de grande vulnerabilidade social, observamos grande número

de jovens com baixa renda e baixos índices de emprego, ou seja, locais

onde há uma desordem social evidente, uma superposição de carências

e uma ausência sistemática de políticas publicas, principalmente de

ações de promoção da cidadania (SOUZA, 2006, p. 13).

Diante disso, percebe-se que essas regiões são muitas vezes esquecidas

pelo poder público, há uma carência de serviços básicos como saneamento,

saúde, etc. Esse pouco investimento possibilita que nessas “regiões socialmente

degradadas, existam os ingredientes necessários à ocorrência de crimes”

(SOUZA, 2006).

Nesse sentido, percebe-se que a segregação socioespacial não é apenas

uma separação de habitantes dentro de uma cidade, mas ela se fundamenta nas

desigualdades sociais, no acesso fragilizado de parte da população a bens e

serviços.

O Estado toma medidas de enfrentamento contra essa situação de

desordem de forma punitiva ao invés de investir em políticas públicas de

promoção da cidadania, onde:

Para responder ao recrudescimento da criminalidade, presenciamos,

geralmente, uma série de medidas reativas, tanto em âmbito nacional

como estadual. Muitas vezes, essas medidas se concretizam na violência

e truculência das ações policial, enfatizando o aumento do poder punitivo

do Estado e restringem as noções de direitos e de cidadania. As visões

meramente reativas se preocupam apenas com a manutenção da

“ordem” de um Estado patrimonialista e respondem com evidente

limitação à opinião pública inconformada com o crescimento vertiginoso

da criminalidade. Surtem alguns resultados temporários e pontuais, mas

não reverte o aumento dos crimes (SOUZA, 2006, p. 11).

Quando essa população avança para os limites da cidade, muitas vezes

busca os bens materiais aos quais não tem acesso na periferia. O relatório

apresentado em 2012 pelo Departamento Penitenciário Nacional mostrou que

52% dos apenados cumprem pena por algum tipo de delito contra o patrimônio,

sendo que:

Devido à potencialização dos conflitos, havia uma certa perplexidade

diante das experiências de vida que pupulavam no cotidiano citadino,

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

83

consideradas pelas elites como indesejáveis e ameaçadoras, porém

inevitáveis. Nesse momento de definição de uma política de segurança

pública, aumentou a convicção da necessidade de tomar medidas para

vigiar e controlar as levas de pessoas que insistiam em permanecer no

espaço urbano de forma „perigosa‟ (ROLIM, 1999, p.4).

A marginalização da população que habita os territórios destinados aos

“despossuídos” cria um pensamento hegemônico na sociedade de que a

criminalidade está intrinsecamente ligada à pobreza, mas é um erro “atribuir o

crime à pobreza, de forma mecânica e simplista, sem levar em conta as

mediações culturais, entre outras, ofende os pobres e não explica porque a

maioria da população pobre não comete crimes” (SOARES, 2004, p. 110).

É fundamental esclarecer que a criminalidade não é inerente à pobreza,

mas ela é mais perceptível nela. Em todas as sociedades, registram-se a

ocorrência de crimes de colarinho branco, mas muitos desses crimes não são

punidos em razão de uma seletividade que faz a justiça criminal, essa sim

seleciona a pobreza:

O fator fundamental aqui é o volume da criminalidade. À medida que

aumenta o montante de crimes, surgem problemas imediatos acerca de

como lidar com isso burocraticamente, com recursos limitados em termos

de detenção e isolamento. Em alguma medida, a seletividade ocorre

inevitavelmente, considerando o universo onde se está procurando o

crime, como se decide quem é de fato criminoso, como instruiu se caso e

isola o criminoso. Perde-se a justiça individualizada neste processo;

categorias inteiras de pessoas se tornam suspeitas e a justiça se aparta

da punição (YOUNG, 2002, p. 74).

Conforme o autor afirma, “o crime é muito mais disseminado do que sugere

o estereótipo criminoso”, mas é a partir deste estereótipo que o sistema de justiça

criminal seleciona amostragens de determinada categoria que é estigmatizada e

“no tocante a suspeita, a polícia deixou de suspeitar de indivíduos e passou a

suspeitar de categorias sociais” (YOUNG, 2002, p. 71 - 74).

Numa conjuntura urbana desigual, a lei e a ordem também são aplicadas de

forma desigual; as áreas que possuem escolas deterioradas e o serviço público

precário, também possuem um policiamento aleatório, nestas áreas, a polícia não

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

84

é empregada para garantir a segurança, mas vigia a população como um todo

(YOUNG, 2002, p. 84).

As pessoas que possuem o símbolo da marginalidade são constantemente

abordadas e evitadas nos espaços públicos, dessa forma, ocorre a “sujeição

criminal, através da qual são selecionados preventivamente os supostos sujeitos

cujo caráter é socialmente considerado como „propenso a cometer um crime‟”

(MISSE, 2003, p. 120).

Ao estabelecer o conceito de “sujeição criminal”, MISSE (2003) aponta que

a representação que é feita dos pobres lhes confere responsabilidade pela

criminalidade. O autor explica que todo bandido é identificado como pobre, mesmo

que nem todo pobre cometa crimes e um indivíduo que não seja pobre ao cometer

um crime, nunca será identificado como um bandido. Essa representação que a

sociedade faz do crime é muito interessante, pois se verifica que as pessoas ficam

surpresas quando uma pessoa educada, bem vestida e de boa aparência comete

um crime, sendo costumeiro a expressão „não tem cara de bandido‟.

Essa surpresa acontece porque a sociedade tem em seu imaginário o

estereótipo de que o criminoso é o indivíduo que está mal vestido, negro ou pardo

e que possui uma forma simples de se expressar verbalmente.

É baseado nesse imaginário social que as agências policiais e de justiça

perseguem e selecionam este estereótipo e “ainda que o crime possa ocorrer em

qualquer classe social, há fatores que induzem a seleção de certas ações como

criminais e, também, impulsionam a persecução estatal de detecção e punição”

(MISSE, 2003, p. 22).

Analisando dessa forma, fica claro perceber porque a prisão é o lugar

destinado aos pobres, aos moradores da periferia que possuem acesso desigual a

justiça, às políticas de habitação e educação.

O relatório do DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional), emitido em

2012, revela ainda a distribuição dos apenados por grau de instrução, onde a

maioria apresenta um baixo grau de escolaridade, sendo que o maior grupo tem o

ensino fundamental incompleto (BRASIL, 2012b).

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

85

Dados estatísticos do DEPEN (2010) apontam que, no Brasil, 32% da

população carcerária possuem de 18 a 24 anos de idade e 27% tem de 25 a 29

anos, somando 59% da população carcerária é formada por jovens, jovens estes

que representam em sua maioria a falha de políticas públicas, principalmente na

área de educação (BRASIL, 2012b).

O relatório não faz referência sobre a situação socioeconômica dos

apenados, mas o cotidiano nos revela empiricamente que o perfil do apenado é

formado pela população pobre, que residem nas periferias das cidades.

O perfil do apenado nos revela também a necessidade de se pensar a

prisão, a cidade e o território, onde é possível identificar que a formação

socioespacial do território marginalizou populações que vivem em torno das

cidades e colocou a prisão como forma de gerenciar essas populações, a qual

WACQUANT (2003) vai denominar de “gestão da miséria”.

LIMITES E POSSIBILIDADES DO PROCESSO DE REINSERÇÃO SOCIAL

Com o crescimento urbano, ocorreu um déficit de vagas nos municípios e,

para atender esse déficit, foram construídas Unidades Prisionais em determinadas

regiões, sendo que o apenado deixou de cumprir a pena restritiva de liberdade na

mesma cidade ou região em que ocorreu o delito, perdendo muitas vezes o

vínculo familiar e de amizade que construiu durante toda a vida.

O cumprimento de pena deve ser o mais próximo da família e da sociedade,

evitando o isolamento total do indivíduo, pois a edificação o fecha, o limita em

espaço e relações sociais e:

Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa sociedade

ocidental, verificamos que algumas são muito mais “fechadas” do que as

outras. Seu “fechamento” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira

a relação social com o mundo externo e por proibições à saída que

muitas vezes estão incluídas no esquema físico, como postas fechadas,

paredes altas e arame farpado. A tais estabelecimentos dou o nome de

instituições totais (GOFFMAN, 1978, p.16).

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

86

O não cumprimento da pena em local o quanto mais próximo da família

ocasiona muitas vezes o enfraquecimento ou até mesmo a perda do vínculo

familiar, porém, em muitos casos, ocorre a migração da família para as cidades

que possuem presídios, com o intuito de facilitar a visita ao apenado. A realidade

tem mostrado que a cidade não está preparada para receber esses novos

habitantes que necessitam de escola, saúde, transporte e moradia, passando essa

população a formar aglomerados urbanos em torno dos presídios.

Aos apenados que retornam ao seu município de origem, é necessário

identificar a rede de serviços existentes nesse município para encaminhamento

após o cumprimento de pena, objetivando a sua reinserção econômica, o

acompanhamento familiar, pois o retorno ao convívio social é naturalmente difícil

após anos de restrição de sua liberdade, fator que é agravado pelo rótulo que

muitas vezes recebe de ex-presidiário.

O estigma trazido pela população carcerária contribui para o descaso,

atribuindo-se um rótulo a essa população, o que torna a efetivação de direitos

nessa área um desafio, sendo necessária a atualização e o monitoramento das

políticas criminais e penitenciárias em que o Estado adote uma postura ativa e não

apenas inerte frente a essa problemática.

Verifica-se que essa população carcerária, além da segregação física,

também sofre uma ruptura com a sociedade, pois rompeu com o pacto social, ou

seja, infringiu normas de convívio social, sendo, portanto estigmatizada, onde o

estigma refere-se:

[...] aos sinais corporais de determinadas pessoas, pelos quais se

procurava evidenciar algo extraordinário ou mal sobre o seu status moral.

Determinadas pessoas eram identificadas por sinais a ferro ou a fogo, a

fim de que ficasse clara sua condição de preso, escravo ou traidor, assim,

tais pessoas eram evitadas, especialmente em locais públicos

(GOFFMAN, 2001, p.49).

Os estereótipos criados sobre a população privada de liberdade contribuem

para que essa população seja esquecida. Acredita-se que uma das causas que

pode explicar essa desatenção por parte dos representantes políticos é o fato dos

presos serem impedidos de votar.

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

87

Frente a essa problemática, é necessário o desenvolvimento de políticas

públicas que diminuam a distância entre a sociedade e o apenado no intuito de

desmistificar esse estereótipo formado e alimentado pelos altos muros da prisão.

O obstáculo que se levanta entre a pessoa que foi criminalizada e a

sociedade são acompanhados por um ânimo hostil, pois o preso não é

mais visto como um indivíduo diferente e sim, como um desigual, de

modo a frustrar uma verdadeira reinserção. Os muros do cárcere

representam uma violenta barreira que separa a sociedade de uma parte

de seus próprios problemas e conflitos (BARATTA, 2006, p. 76).

A Lei de Execução Penal preconiza que as ações desenvolvidas no âmbito

prisional devem garantir e fortalecer direitos que não foram restritos com a

privação de sua liberdade, devendo-se oportunizar condições reais para a

transformação e superação da realidade que originou o delito. Nesse sentido, a

LEP prevê a cooperação entre o Estado e a comunidade objetivando a

organização e a implementação de programas e projetos nas mais diversas áreas

das políticas públicas (saúde, trabalho, educação e etc.).

A execução penal demanda uma articulação da rede de serviços locais nas

distintas esferas governamentais e ainda pela articulação com a sociedade civil. A

realização de um diagnóstico detalhado acerca da oferta de serviços e ações

governamentais dos diversos municípios que compõe uma região seria de

extrema relevância para o aprimoramento do processo de reinserção social.

Considerações finais

A sociedade capitalista vem se reproduzindo e gerando alguns poucos

contentados e uma massa de descontentes que também quer partilhar os bens

que essa sociedade produziu, na qual esse desejo, que é instigado pelos meios de

comunição, a sociedade do „ter‟, vai gerar comportamentos indesejados e o

Estado em resposta pune energicamente os pequenos delitos em favor do

patrimônio.

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

88

As cidades desenvolveram-se e, com o desenvolvimento, surgiu a

necessidade

de

modernização,

cujas

reformas

urbanísticas

trouxeram

adequações ao crescente fluxo de pessoas e veículos e empurraram para as

periferias e entorno das cidades, as populações de baixas rendas.

3

Nesse contexto, compreende-se que a cidade vem seguindo a lógica

perversa da desigualdade capitalista, onde essa investigação procurou desvendar

o processo de segregação socioespacial, observando que parte da população é

empurrada para a periferia das cidades e parte dela sofre a exclusão total na

prisão.

A dinâmica urbana privilegia parte da população com maior nível de riqueza

acumulada e espolia grande parte da população que não tem suas necessidades

de consumo reconhecidas, fator que é essencial ao modo de vida urbano e

capitalista, o que resulta em uma urbanização excludente e desigual.

O Estado, ao fazer pouco investimento na área social e na periferia, permite

que as pessoas busquem formas de sobrevivência em territórios que muitas vezes

são controlados pela violência, reprimindo com a ação policial e a prisão.

A compreensão de como ocorre o processo de segregação socioespacial

nos leva a entender que a prisão é o ápice dessa segregação, da exclusão social,

na qual se verifica que, grande parte da população carcerária, assim como suas

famílias, não possui direito a cidade e tem, na maioria das vezes, acesso restrito a

políticas de educação, saúde e promoção da cidadania.

O estudo demonstrou que a segregação socioespacial, ao produzir o

isolamento social, torna-se o fator mais importante da desigualdade, gerando o

processo de exclusão social e é na prisão que esse indivíduo segregado

socialmente vai sofrer a “exclusão total”2.

As dificuldades enfrentadas no Sistema Penal revela que o processo de

reinserção social deve ser orientado para que o apenado não volte às condições

de vida que originou a prática do delito, sendo necessário acompanhamento e

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

89

encaminhamento à rede de serviços para a garantia do acesso a políticas públicas

que promovam a sua cidadania.

Para o enfretamento dessa realidade4 perversa, é necessário que o Estado

assuma o seu papel e invista crescentemente em políticas públicas eficazes de

saneamento básico e oferta de bens e serviços nessas áreas degradadas,

permitindo que as populações de baixas rendas façam gozo de uma vida digna a

qual tem direito e diminuam as desigualdades sociais, investindo também no

acesso igualitário dessa população a justiça, evitando assim que seja alvo de uma

seletividade por parte da justiça criminal.

THE PRISON AS A PRODUCT OF A PROCESS OF EXCLUDING AND

UNEQUAL URBANIZATION

ABSTRACT

In this article it will be presented the issue of spatial segregation and its close

relationship with the prison, where the restrictive of freedom punishment becomes

the apex of segregation and social exclusion, realizing that these people, who were

pushed beyond the limits of the city, are now contained by the walls of the prison.

The aim of this study is to demonstrate that the spatial segregation and the prison

are separated by a thin line, which was first held a reconstruction of the historic

prison system, as punitive paradigm by analyzing spatial segregation processes,

which takes population contingents to have difficulty accessing the urban

properties and infrastructure equipment. The research pointed out the urgent need

for investments in public politics that will reduce the discrepancy between the

social spaces, allowing the inmates to return to social reality, and not find the same

conditions that gave rise to the offence.

KEYWORDS: Spatial segregation. Prison. Public politics.

2

Para Goffman (2001), ao ser admitido numa Instituição total, o individuo passa por um processo

de despedida e recomeço. No processo de admissão se obtêm do individuo a sua historia de vida,

sendo ele fotografado, pesado, medido, recebe um número e uniforme, onde passa a pertencer a

um padrão, à uma instituição fechada

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

90

REFERÊNCIAS

BARATTA, A. Criminologia crítica e crítica do Direito Penal. Rio de Janeiro:

ICC/REVAN, 2006.

BRASIL. Ministério da Justiça. Oferta e déficit de vagas no sistema prisional

brasileiro. Disponível em:

<http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7BD574E9CE-3C7D-437A-A5B62166AD2E896%7D&Team=&params=itemID=%7BC37B2AE9-4C68-4006-8B1624D28407509C%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11A26F70F4CB26%7D>. Acesso em 23 de jul. 2012a.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Mutirão Carcerário: Raio X do Sistema

Penitenciário Brasileiro. Brasília, DF, 2012b.

FOUCAULT, M. Ciência e saber: a trajetória da arqueologia de Focault. Rio de

Janeiro: Graal, 1982.

______. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 25. ed. Petrópolis:

Vozes, 2002.

GARLAND, D. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade

contemporânea. Rio de Janeiro: Revan, 2008.

GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada.

Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

___________. Manicômios, Prisões e Conventos. 7. ed. São Paulo:

Perspectiva, 2001.

KARAM. M. L. De crimes, penas e fantasias. Rio de Janeiro: Luam, 1995.

MELOSSI, D.; PAVARINI, M. Los Orígenes Del sistema penitenciário. 2. ed.

Buenos Aires: Siglo XXI ed., 1985.

MISSE, M. Sobre a construção social do crime no Brasil. Esboços de uma

interpretação. 2003, p. 120-146. Disponível em:

<http:\\www.Segurancacidada.org.br\biblioteca\texto\k6-crcrime.pdf>. Acesso em:

17 abr. 2013.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania

Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Dados Consolidados do

Sistema Penitenciário do Paraná. Disponível em: <HTTP www.depen.pr.gov.br

arquivos\\file\\gestao2009-1(1).pdf>. Acesso em: 21 jul. 2012.

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013

91

PAVARINI, M. Control y dominación: teorias criminológicas burguesas y

proyecto hegemónico. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002.

PINASSI, M. O. No mundo do capital, a ocasião faz o ladrão. Margem Esquerda:

Ensaios Marxistas. São Paulo, v. 8, p. 42-49, 2006.

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. O Estatuto da Cidade e a questão urbana

brasileira. In: RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz; CARDOSO, Adauto Lúcio (Org.).

Reforma Urbana e Gestão Democrática: promessas e desafios do Estatuto da

Cidade. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 11-26.

RODRIGUES, A. L. A pobreza mora ao lado: segregação socioespacial na

Região Metropolitana de Maringá. 2004. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) –

Pontifícia Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

ROLIM, R. C. O policiamento e a ordem: história da polícia em Londrina 1948 –

1962. 3. ed. Londrina: EDUEL. 1999.

SOARES, M. V. B. Cidadania e Direitos humanos. In: CARVALHO, J. S. F de.

Educação, Cidadania e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Vozes, 2004.

SOUZA, R. S. R. Políticas Públicas e violência. Democracia Viva, Rio de

Janeiro, v. 33, p. 38-43, 2006.

YOUNG, J. A sociedade excludente: exclusão social, criminalidade e diferença

na modernidade recente. Tradução Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Revan; Instituto

Carioca de Criminologia, 2002.

WACQUANT, L. As Prisões da Miséria. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

______. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de

Janeiro: Revan, 2003.

RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013