Abscesso Hepático e sepse de origem abdominal

Jorge Luiz Nobre Rodrigues

Milena Santana Girão

Evelyne Santana Girão

1. Introdução

Os abscessos hepáticos são o tipo mais comum de abcesso visceral, sendo a

grande maioria piogênicos (80%), de etiologia polimicrobiana. Abscessos amebianos e

fúngicos são menos comuns e ocorrem mais no sudeste da Ásia e na África. No mundo

ocidental a incidência do abscesso piogênico hepático é de 0,5-0,8%, sendo encontrado

em uma frequência de 20 por 100.000 admissões hospitalares. Coledocolitíase e

patologias biliares substituíram a apendicite e a diverticulite como as principais causas

de abscessos hepáticos piogênicos. O diagnóstico de abscesso evoluiu muito nas

últimas décadas com o avanço na área de imagem (ultra-sonografia, tomografia

computadorizada, e ressonância magnética), a melhora nas técnicas microbiológicas e

na técnica de drenagem (percutânea ou cirúrgica), determinando uma drástica redução

na mortalidade (5 a 30%). No passado, os abscessos eram localizados em ambos os

lobos em até 50% dos casos. Hoje, eles são localizados no lobo direito na maioria dos

1,2,3

casos (70 a 75%).

2. Fisiopatologia

Apesar de o fígado receber grande aporte sanguíneo tanto da circulação

sistêmica quanto da circulação portal, as células de Küpffer alinhadas nos sinusóides

hepáticos exercem grande ação clareadora, tornando as infecções relativamente raras.

Portanto, fatores predisponentes precisam estar presentes para suplantar este

mecanismo natural de defesa. Entre os fatores mais importantes, estão: doença do trato

biliar (responsável por 60% dos casos); infecção em território onde a circulação venosa

seja tributária do sistema porta, onde êmbolos sépticos seriam carreados até o fígado

(24% dos casos); disseminação hematogênica a partir de um foco à distância com

bacteremia secundária, principalmente relacionada à endocardite e pielonefrite (15% dos

casos); disseminação de um foco contíguo da vesícula biliar, espaço peri-hepático e

fístulas intra-abdominais (4% dos casos); de natureza criptogênica ou idiopática (20%).

No Brasil e em outros países subdesenvolvidos, casos relacionados a parasitas

(Schistosoma mansoni, Toxocara canis e Ascaris lumbricoides) já foram descritos. O

lobo direito é acometido mais frequentemente (2:1) que o lobo esquerdo. Envolvimento

bilateral ocorre em apenas 5% dos casos, atualmente, o mesmo percentual para lesão

solitária no lobo esquerdo.

1,3

3. Manifestações clínicas

O quadro clínico pode ser agudo, mas em geral possui duração de mais de duas

semanas. Os sinais e sintomas mais freqüentes são: febre, calafrios (90%), anorexia,

perda de peso. Metade dos pacientes apresenta dor abdominal no hipocôndrio direito.

Outros sintomas como tosse, soluço, dor referida no ombro direito, dor tipo pleurítica

podem alertar para o envolvimento pleuropulmonar como complicação do abscesso

hepático. As lesões solitárias (única) podem ter um curso mais indolente, que suscitam a

investigação de uma febre de origem indeterminada, muitas vezes tendo as lesões

malignas como principal hipótese. Ruptura do abscesso não é comum, porém ocorre

com mais frequência quando a etiologia é a Klebsiella pneumoniae. No exame físico, os

principais sinais, além da febre, são a hepatomegalia dolorosa, sinal de Torres Homem

(punho percussão dolorosa no local do abscesso) e esplenomegalia que é menos

freqüente, e quando presente deve-se afastar a possibilidade de êmbolos sépticos

(endocardite infecciosa). A icterícia pode estar presente em até 25% dos casos e

usualmente está relacionada à doença biliar concomitante ou quando ocorrem múltiplos

1,3

abscessos.

4. Bacteriologia

A etiologia polimicrobiana, com participação de aeróbios e anaeróbios é o mais

usual. Os agentes mais comuns são gram-negativos entéricos, Streptococcus milleri e

Bacteroides spp. As enterobactérias são mais prevalentes quando a infecção é de

origem biliar, sendo mais freqüente a Escherichia coli, seguida pela Klebsiella spp. O

papel dos anaeróbios vem crescendo com o desenvolvimento de melhores técnicas de

cultivo desses patógenos, com índices de isolamentos superiores a 45% dos casos, em

geral associados com outras bactérias (infecções mistas). Dentre os anaeróbios

destacam-se os Bacteroides sp. Fusobacterium sp e estreptococos microaerófilos. O

Staphylococcus aureus é mais freqüente quando a disseminação é hematogênica como

nas endocardites. Alem disso, é o agente mais comum em pacientes jovens e nas lesões

oriundas de traumatismo hepático. Diferente de outras etiologias bacterianas, a K.

pneumoniae é usualmente de origem primária e criptogênica. Nas últimas três décadas

essa bactéria tem sido a principal causa de abscesso piogênico hepático, principalmente

1,3

em países asiáticos.

Entre os fungos, a Candida albicans é o destaque, ocorrendo

principalmente em pacientes com exposição prolongada a antimicrobianos, com doença

hematológica maligna, em transplantados de órgão sólido e em pacientes com

imunodeficiências. A origem provável desses casos é a colonização intestinal com

candidemia portal secundária. Outros microorganismos mais raros são Actinomyces sp,

Eikenella corrodens, Yersinia enterocolitica, Salmonella typhi, Brucella melitensis,

1,2,3

Mycobacterium sp e Listeria monocytogenes.

5. Diagnóstico

Os achados laboratoriais e de imagem são fundamentais para elucidação

diagnóstica. O hemograma costuma mostrar anemia e leucocitose com neutrofilia em 1/3

dos casos. Observa-se elevação de fosfatase alcalina (90% dos casos), elevação de

aminotransferases e de bilirrubinas (50% dos casos) e hipoalbuminemia (33% dos

casos). A hemocultura é positiva em aproximadamente 50% dos pacientes, sendo a

cultura do material do abscesso a meta principal para o diagnóstico microbiológico e

orientação do esquema ATM. A radiografia de tórax pode mostrar atelectasias basais,

elevação hemi-diafragmática à direita e derrame pleural homolateral em até 50% dos

casos. A radiografia do abdômen pode demonstrar ar na projeção hepática,

correlacionando-se com o gás na cavidade do abscesso. A ultra-sonografia e a

tomografia computadorizada com contraste são os melhores métodos de imagem para o

estudo do abscesso hepático, servindo para guiar as punções aspirativas ou drenagens

percutâneas. A ultra-sonografia tem sensibilidade de 80 a 90%, o aspecto é de uma

massa hipoecóica ou hiperecóica com bordas irregulares e, algumas vezes, com

septações e debris no interior (Figura 1). O achado de lesão hipoecóica com calcificação

central tem sido relacionado etiologicamente com Brucella melitensis. O ultra-som

abdominal é o método mais utilizado por ser o mais acessível, mais barato e de boa

sensibilidade. Evidentemente, por depender do observador, tem sensibilidade variável. É

o método mais utilizado no seguimento dos pacientes. Vale ressaltar que mesmo após a

drenagem do abscesso, em alguns casos, a cavidade pode demorar até 4-6 meses para

normalizar na ultra-sonografia.

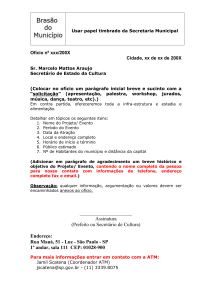

Figura 1 – Abscesso hepático – lesão heterogênea

A tomografia computadorizada tem sensibilidade alta (95 a 100%), as lesões

aparecem como áreas bem demarcadas, hipodensas, com um realce periférico quando

administrado contraste. Para lesões inferiores a um cm, é o exame de melhor

sensibilidade. Gás no interior da cavidade é visto em torno de 20% dos casos. A

ressonância magnética pode ser útil em lesões complexas, uma vez que caracteriza

melhor a presença de debris, podendo acrescentar informações adicionais em alguns

casos. As cintilografias com gálio, tecnécio e índio têm sido utilizadas com sensibilidade

de 50-80%, 80% e 90%, respectivamente. De forma geral, os estudos de medicina

nuclear não oferecem benefícios em relação aos métodos radiográficos. Há relato de

alterações (defeito frio) na cintilografia com leucócitos marcados com Índio-111, na

ausência de alterações ultra-sonográficas e tomográficas, que evidenciassem o

1

abscesso, em alguns poucos casos.

6.Tratamento

O tratamento consiste na terapia antimicrobiana (ATM) e drenagem do abscesso,

podendo ser por punção aspirativa com agulha, drenagem percutânea guiada por ultrasom ou TC, drenagem cirúrgica e em casos selecionados, deve-se indicar a ressecção

cirúrgica. O uso do ATM sem a drenagem do abscesso não deve ser a opção, devido à

baixa efetividade, recorrência, exceto para pacientes muito críticos sem condições para

uma abordagem cirúrgica ou nos casos de múltiplos pequenos abscessos não

abordáveis por técnicas percutâneas. Nessas situações, pode-se aguardar uma

condição clínica mais favorável para intervenção e organização das múltiplas lesões

para abordagem posterior. Do contrário, muitos meses de terapia e exames de imagem

seqüenciais serão necessários para uma adequada monitorização do tratamento.

Estudos mostram que abscessos com diâmetro superior a três cm devem ser

4

rotineiramente drenados.

O tratamento ATM deve ser instituído empiricamente, após a coleta das

hemoculturas, direcionado para a cobertura da maioria dos patógenos potencialmente

envolvidos.

Regimes

contendo

(amoxacilina-clavulanato,

beta-lactâmico

com

ampicilina-sulbactam,

inibidor

de

betalactamase

piperacilina-tazobactam) e

cefalosporinas de primeira, segunda ou terceira gerações associadas a metronidazol ou

clindamicina são os esquemas preferenciais. Atualmente com aumento da resistência a

ampicilina e fluoquinolonas pelas enterobactérias os esquemas preferenciais são

cefalosporinas de terceira geração com metronidazol ou a piperacilina –tazobactam

como droga única. Opções mais reservadas são os carbapenêmicos (meropenem,

imipenem e ertapenem) especialmente para cepas de enterobactérias produtoras de

ESBL (beta-lactamase de espectro extendido). Recentemente casos de abscesso

hepático causado por P. aeruginosa multirresistente foram descritos. Fatores de risco

para essa etiologia incluem patologias hepatobiliares e procedimentos invasivos intraabdominais. Nesses casos, o uso de polimixina associada com outros antibióticos e por

um curso de 28 dias foi recomendado. Quando há suspeita de infecção fúngica,

Anfotericina B deve ser iniciada, ficando o fluconazol como uma opção.

O resultado da cultura e do antibiograma deve orientar, posteriormente, a escolha

do tratamento. Um curso de duas a três semanas de antimicrobianos endovenosos, ou

até apresentar curso clínico favorável, seguido por duas a seis semanas de antibióticos

por via oral. Nos casos de abscessos múltiplos ou de natureza fúngica exige-se o curso

mais prolongado (10 a 12 semanas). Critérios clínicos e de imagem são os parâmetros

para nortear o tempo de tratamento. Deve-se lembrar de que a restauração da cavidade

do abscesso pode demorar até 6 semanas a 6 meses quando acompanhada pelo ultra5,6

som.

A drenagem cirúrgica era a base do tratamento até meados da década de 60, e

ainda continua sendo indicada se o paciente apresentar sinais de peritonismo, se houver

uma patologia cirúrgica abdominal concomitante (ex: abscesso diverticular, apendicular),

se falha nas tentativas de aspiração e/ou drenagem percutânea ou na presença de

abscessos complicados (multiloculados e de parede espessa). A drenagem cirúrgica por

laparoscopia tem sido preconizada, como uma alternativa, em substituição à drenagem

cirúrgica aberta, por ser menos invasiva. Contudo, os pacientes precisam ser bem

selecionados. A drenagem percutânea pode ser realizada com agulha ou com a

colocação de cateter que deverá ser mantido até que a drenagem diária seja mínima. A

drenagem percutânea e a cirúrgica associada à ATM de largo espectro são igualmente

eficazes no tratamento do abscesso hepático piogênico. Entretanto, vários trabalhos

demonstram que a drenagem percutânea apresenta menor morbidade e menor custo,

portanto, devendo ser a terapêutica inicial, exceto nas situações já citadas. Os fatores de

risco para falha da drenagem percutânea do abscesso são leões maiores que 7,3 cm,

presença de gás no interior do abscesso e distância do abscesso até a cápsula hepática

5,6

inferior a 0,25 cm.

7. Abscesso piogênico x amebiano

Na avaliação de um paciente com abscesso hepático é importante definir se o

abscesso é de origem piogênica ou amebiano, que responde muito bem ao tratamento

com derivados imidazólicos, sendo a drenagem reservada para casos específicos

(grandes abscessos, ruptura na cavidade). Alguns trabalhos sugerem que os pacientes

com abscesso piogênico são mais idosos (acima de 50 anos), se apresentam mais

freqüentemente como lesões múltiplas (embora possa ser único), ocorre mais

usualmente em indivíduos diabéticos e a sorologia para ameba tende a ser inferior a

1:256. Entretanto, não podemos esquecer que infecção secundária pode ocorrer em

abscesso amebiano, principalmente por anaeróbio, num percentual que varia de 5 a

5,6

15%.

8.Prognóstico

A mortalidade dos abscessos hepáticos ainda permanece elevada em algumas

séries, chegando a 30 a 40%. Os fatores de mau prognóstico são: hemoglobina menor

que 11 g/dl, níveis de bilirrubina maior que 1,5 mg/dl, leucócitos maior que 15.000/mm 3,

albumina menor que 2,5 g/dl, tempo de tromboplastina parcial elevado, doença maligna,

sepse ou choque séptico. A presença de icterícia tem sido valorizada como marcador de

complicação. Pode ocorrer recorrência do abscesso entre 6 a 15% dos casos, sendo

mais comum nos abscessos por doenças na árvore biliar. É interessante assinalar que a

recorrência pode ocorrer também em decorrência da curta duração doATM, na presença

de fistulas ou quando se trata de uma neoplasia abscedada .

Sepse de origem abdominal

1. Conceito

As Infecções intra-abdominais (IIA) incluem uma variedade de condições

patológicas desde uma apendicite não complicada a uma peritonite fecal. Elas surgem

principalmente através de uma inflamação ou ruptura do trato gastrointestinal. Menos

comumente surgem de infecções ginecológicas ou do trato urinário. São classificadas

em complicadas e não complicadas. As não complicadas envolvem um órgão e não

disseminam para o peritônio. Nas complicadas, o processo inflamatório atinge o

7

peritônio, causando uma peritonite localizada (flegmão) ou difusa.

2. Epidemiologia

A sepse de origem abdominal apresenta morbidade e mortalidade bastante

variáveis. Nos casos de sepse grave ou choque séptico, a mortalidade é

aproximadamente 25-35%, podendo atingir mais de 70%. O sítio mais comum das IIA

em pacientes não hospitalizados é o apêndice, seguido do cólon e depois estômago.

Nos pacientes hospitalizados, a principal causa é a ruptura de anastomoses entéricas.

Deiscência complica 5-10% das anastomoses intra-abdominais e é associada com

aumento da mortalidade. Vários fatores de risco contribuem para a deiscência da

anastomose: status do paciente, técnicas cirúrgicas e manejo pós-operatório. Nas IIA

relacionadas a assistência a saúde, o sítio mais comum é o cólon, seguido do estômago,

pâncreas, intestino delgado e apêndice. Peritonite de origem pancreática tem uma

8,9

mortalidade muito alta, comparada com a de outros órgãos.

3.Patogenia

As IIA complicadas usualmente decorrem de quebra da barreira da mucosa do

trato digestivo permitindo que a flora intestinal seja inoculada na cavidade abdominal. Há

um sinergismo entre bactérias aeróbicas que reduzem o conteúdo de oxigênio e facilitam

o crescimento de bactérias anaeróbicas, associada a presença de substâncias propícias

para este como fezes, urina e bile.

4. Etiologia

As IIA geralmente são polimicrobianas. O perfil microbiológico depende do sítio do

TGI acometido (intestino delgado ou grosso). É essencial a coleta do material infectado

para análise microbiológica principalmente nos pacientes com abscessos ou infecções

complicadas em uso prévio de ATM ou fatores de risco para germes multirresistentes. A

flora colônica é muito comum nas IIA, devido a elevada frequência de doenças deste

sítio, como apendicite,e diverticulite. As bactérias predominantes são coliformes (E.coli,

Klebsiella spp, Proteus spp, Enterobacter spp), streptococci, enterococci e anaeróbios. O

B. fragilis é um anaeróbio altamente invasivo. Perfuração do trato gastrointestinal alto (ex

úlcera duodenal perfurada) resulta em infeccção microbiologicamente distinta devido a

flora do TGI ser diferente. Os germes que predominam são as bactérias aeróbias e

anaeróbias gram – positivas ou Candida spp. Nos pacientes em uso de ATM prévios ou

internados são mais comuns patógenos hospitalares como Pseudomonas aeruginosa e

Acinetobacter baumannii. O enterococco é comum em infecções relacionado a

assistência a saúde, principalmente pós-operatórias. Candida spp é comum em

infecções hospitalares, em pacientes em uso prévio de ATM, imunodeprimidos ou

infecções recorrentes. Infelizmente poucos patógenos são isolados, pela não coleta do

material e a dificuldade dos laboratórios isolarem tais patógenos.

5. Manifestações clínicas

O quadro clínico é muito variável, dependendo da patologia abdominal

desencadeante. Os sintomas decorrem da irritação da cavidade abdominal pelo líquido

que a invade, independentemente da quantidade deste, assim como pelo aumento da

pressão nas alças intestinais. É fundamental uma boa anamnese e um exame físico

completo para melhor orientação no diagnóstico.. A dor inicialmente pode ser

pobremente localizada e depois progredir para mais intensa e localizada com sinais de

irritação peritoneal. Ao exame físico, o abdômen tenso sugere a presença de peritonite.

Entretanto, o quadro clínico sozinho, não é às vezes tão exuberante em paciente mais

graves, com comorbidades, podendo apresentar somente sinais de alteração do nível de

consciência, hipotensão ou oligúria. Sinais indiretos de infecção, como acidose

inexplicada, nova disfunção orgânica, inabilidade de tolerar dieta enteral, deve ser

considerada como IIA, especialmente se o paciente foi submetido a uma cirurgia

abdominal recente. Estes são sinais de alerta que o paciente pode estar evoluindo para

10,11

sepse grave.

6. Diagnóstico

O diagnóstico de sepse intra-abdominal é principalmente clínico e este deve ser

precoce para minimizar as complicações. Pacientes com sinais clássicos de peritonite

difusa, cuja intervenção cirúrgica é necessária, não são necessários exames de imagem

adicionais. O Raio X simples de abdômen em ortostase deve ser um exame inicial, que

possibilita a identificação de pneumoperitônio (mais comum à direita), resultado de uma

perfuração visceral. O Raio X simples tem uma baixa sensibilidade e especificidade para

detectar perfurações de intestino e apêndice. Portanto, a TC de abdômen e pelve com

contraste deve ser o exame de escolha na avaliação das patologias abdominais. A TC de

abdômen além da melhor acurácia diagnóstica, pode guiar uma drenagem percutânea.

Para pacientes instáveis, que necessitam de UTI, o Ultrassom de abdômen é o melhor

método de imagem recomendado. Uma meta-nálise em 2006 demonstrou que a TC de

abdômen tem uma sensibilidade e resolução melhor que US de abdome em adultos e

crianças com apendicite aguda. Quando a TC ou US de abdômen não são possíveis, o

11

lavado peritoneal diagnóstico pode ser útil no diagnóstico de IIA complicadas.

7. Tratamento

Os princípios básicos do tratamento das IIA complicadas se baseiam na

ressuscitação volêmica dos pacientes com síndrome da resposta inflamatória sistêmica

(SIRS), no controle do foco infeccioso, com remoção dos tecidos infectados e/ou

necrosados e na administração precoce de ATM. A intervenção cirúrgica e/ou drenagem

percutânea são fundamentais no manejo das IIA, com algumas exceções, tais como a

peritonite bacteriana espontânea. Essas abordagens, além de terapêuticas, também

possibilitam a coleta de material para exames microbiológicos, com a realização de

bacterioscopia e culturas, possibilitando a identificação do agente etiológico da infecção.

A coleta de culturas é particularmente importante nos pacientes com uso prévio de ATM

ou submetidos a procedimentos cirúrgicos, devido ao maior risco de desenvolverem

infecção por com microrganismos. Os pacientes com peritonite difusa devem ser

submetidos à cirurgia de urgência, o mais precoce possível, mesmo queasmedidas de

ressuscitação volêmica tenham que ser continuadas durante o procedimento. Sempre

que for viável, a drenagem de abscessos por via percutânea deve ser preferida. Em

pacientes selecionados, clinicamente estáveis, e com foco infeccioso bem delimitado

(ex.fleimão peri-apendiculars ou peri-colônico), pode-se optar

pela

terapia

antimicrobiana isolada, sem drenagem do foco, desde que esse pacientes tenham um

10

acompanhamento clínico rigoroso.

Terapia antimicrobiana empírica

O esquema ATM inicial para a maioria das IIA é empírico. Pacientes com sepse

devem receber ATM o mais precoce possível, idealmente na primeira hora do

atendimento, logo após a coleta de hemoculturas, seguindo as diretrizes internacionais

12

do manejo da sepse.

Nesse caso, são recomendados ATM de amplo espectro, com

atividade contra enterobactérias, anaeróbios e enterococos. A escolha do ATM depende

de vários fatores, dentre eles: a localização anatômica do foco infeccioso, a origem da

infecção (se comunitária ou associada à assistência à saúde), a presença de fatores de

risco para infecção por bactérias multirresistentes, o perfil local de resistência

antimicrobiana e a presença de fatores de risco para complicações. Várias condições

clínicas foram associadas a desfechos desfavoráveis em pacientes com IIA, tais como:

idade avançada (>70 anos), retardo na abordagem terapêutica (> 24h), incapacidade de

controle

do

foco

ou

desbridamento

incompleto,

presença

de

comorbidades,

13

hipoalbuminemia e desnutrição.

Infecções comunitárias leve a moderadas, sem fatores de risco para complicações

Pacientes com IIA comuntárias, sem gravidade e sem os fatores de risco para

complicações citados acima, não necessitam de ATM com cobertura para germes

resistentes. Da mesma forma também não está indicado ATM com ação específica

contra enterococos, visto que vários estudos demonstraram desfechos clínicos

semelhantes quando comparados esquemas terapêuticos com e sem cobertura para

esse agente, nessa população específica. O uso de ATM com atividade contra

anaeróbios está indicado nas infecções no intestino delgado distal, apêndice e cólon e

nas perfurações do trato digestivo proximal, na presença de obstrução ou íleo

adinâmico. Ampicilina-sulbactam não é mais recomendada para uso empírico nas IIA,

segundo o Consenso da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas de 2010, devido

10

às altas taxas de resistência da E. coli da comunidade a esse agente.

No entanto não

dispomos, até o momento, de dados epidemiológicos locais ou diretrizes nacionais que

embasem essa conduta. Esquemas com ATM orais (ex. Fluoroquinolona + metronidazol)

são alternativas para pacientes com IIA leve a moderada, sem fator de risco e sem

quadro de sepse (tabela 1).

Infecções comunitárias de alto risco

Pacientes com IIA graves adquiridas na comunidade ou em pacientes de alto risco

para complicação necessitam de cobertura antimicrobiana mais ampla. Recomenda-se

ATM com espectro contra P.aeruginosa e Enterobacteriaceae produtoras de beta

lactamase de espectro extendido (ESBL), além da cobertura contra enterococos e

anaeróbios (tabela 1). A cobertura para S. aureus meticilino-resistente (MRSA)

geralmente não é necessária, mesmo naqueles indivíduos sabidamente colonizados por

tais agentes. As taxas de resistência das enterobactérias aos ATM é elevada em vários

continentes, especialmente na América Latina e no Brasil, com prevalência crescente de

enterobactérias resistentes a quinolonas e produtoras de ESBL em infecções na

comunidade. Devido a sua boa penetração tecidual e amplo espectro de ação, a

tigeciclina é uma boa alternativa para tratamento das infecções peritoneais. No entanto,

em pacientes com sepse e choque séptico, o uso tigecilcina foi associada a maior

mortalidade, sendo contra-indicada como monoterapia em infecções grave, devido à

14

dificuldade em alcançar níveis séricos adequados.

Tabela 1. Esquemas de antibioticoterapia empírica para infecções intra-abdominais

comunitárias

_______________________________________________________________

Paciente de Baixo-risco

Paciente de Alto-risco

_____________________________________________________________________________

Esquema com 1 antibióticos

Ertapenem, 1 g, EV, 1x/ dia

Imipenem 500mg, EV, 6/6h

Pip-tazob, 4,5 g, EV, 8/8 h

Meropenem 1-2g, EV, 8/8h

Moxifloxacina,400mg,EV,1x/d

Pip-tazob,4,5g,EV,6/6h

Esquemas com 2 antibióticos

Ceftriaxona 2g, EV, 1x/dia OU

Cefepime 2g,EV, 8/8h OU

Cefuroxima 1,5 , EV,8/8h OU

Ceftazidima ,2g,EV, 8/8h OU

Cefotaxima 1-2g, EV, 6/6h OU

Cipro 400mg,EV,12/12 OU

Ciprofloxacina 400mg,EV,12/12h OU

Levofloxacina,750 mg,EV, 1x/d

Levofloxacina 750mg, EV,1x/d OU

+

+

Metronidazol 500 mg, EV , 8/8h

Metronidazol 500 mg, EV , 8/8h

______________________________________________________________

Infecções associadas à assistência a saúde

Nesse

grupo

de

pacientes

a

probabilidade

de

infecção

por

germes

multirresistentes é alta. Além da cobertura contra enterococos e anaeróbios, os

esquemas empíricos devem incluir ATM com espectro para bacilos Gram-negativos

resistentes, tais como P. aeruginosa e Enterobacteriaceae produtoras de ESBL (tabela

3). Esquemas contendo cefalosporinas não têm atividade contra enterococos, dessa

forma, ampicilina ou vancomicina devem ser adicionadas para a cobertura de

enterococos até que os resultados da cultura estejam disponíveis. Em pacientes

sabidamente colonizados por Entercococcus spp resistentes à vancomicina (VRE),

antibióticos específicos (ex. linezolida ou daptomicina) devem ser adicionados. Da

mesma forma, pacientes colonizados com MRSA ou de alto risco para tal devem receber

esquema empírico contendo vancomicina, idealmente. Se o paciente for colonizado por

bacilos Gram-negativos panrresistentes, deve ser adicionado ao esquema um

aminoglicosídeo, polimixina, ou a combinação de um novo beta-lactâmico com inibidor

de beta-lactamase (ex.ceftazidima-avibactam).

Tabela 3. Esquemas de antibioticoterapia empírica para infecções intra-abdominais

associadas à assistência a saúde

_______________________________________________________________

Esquemas com um antibiótico

Dose

Imipenem-Cilastatina

500 mg, EV, 6/6 h

Meropenem

1-2g, EV, 8/8h

Piperacilina-tazobactam

4,5g , EV, 6/6h

Esquemas com dois antibióticos

Cefepime

OU

2g , EV, 8/8h

Ceftazidima

OU

2 g , EV,8/8h

+

Metronidazol

500 mg, EV, 8/8h

+

Ampicilina OU

2g, EV, 6/6h

Vancomicina

15-20 mg/kg, EV, 8-12 h

_______________________________________________________________

Terapia antifúngica

Terapia antifúngica é recomendada para pacientes com infecções comunitárias

graves ou associadas a assistência a saúde, se houver crescimento de Candida spp em

material intra-abdominal. O fluconazol é a droga de escolha caso Candida albicans for

isolada. Uma equinocandina (caspofungina, micafungina ou anidulafungina) está

indicada para espécies de Candida spp resistentes a fluconazol e para pacientes

10

críticos, enquanto se aguarda identificação da levedura e o seu perfil de sensibilidade.

Terapia antimicrobiana específica

A escolha do ATM específico se baseia no resultado das culturas e testes de

sensibilidade antimicrobiana. A maioria dos esquemas de ATM recomendados tem

eficácia semelhante. Uma meta-análise que incluiu 40 estudos randomizados,

controlados, que avaliou 16 esquemas ATM diferentes no tratamento de peritonite

15

secundária em adultos evidenciou sucesso clínico equivalente entre os ATM.

Recomenda-se o ajuste do esquema após o resultado das culturas para ATM de

espectro mais estreito (descalonamento) com menor impacto na seleção de cepas

resistentes. Cobertura contra anaeróbios muitas vezes é continuada, mesmo na

ausência de anaeróbios em culturas, principalmente se as mesmas foram obtidas após o

início do ATM com ação contra anaeróbios.

A duração do tratamento

A duração do tratamento ATM depende do controle efetivo do foco infeccioso

abdominal. Quando a fonte de infeccção foi adequadamente abordada, com remoção do

material contaminado, o tempo de ATM geralmente se limita a quatro a cinco dias. A

eficácia do curso curto de ATM foi recentemente demonstrada no estudo STOP-I (Study

to Optimize Peritoneal Infection Therapy), onde 518 pacientes com IIA complicada e

controle adequado do foco infeccioso foram randomizados para receber ou um curso fixo

de ATM de 4 ± 1 dias (grupo experimental) ou ATM até dois dias após resolução da

febre, leucocitose e íleo, com um máximo de 10 dias de ATM (grupo controle). A duração

média de ATM foi de quatro dias no grupo experimental contra oito dias no grupo

controle. As taxas de infecção de sítio cirúrgico, recorrência da infecção intra-abdominal

ou morte foram semelhantes em ambos os grupos (21,8% no grupo experimental contra

16

22,3% no grupo de controle).

Entretanto existem várias situações onde um curso

longo de ATM é recomendado. Em pacientes nos quais o controle do foco infeccioso não

for adequado, o tempo ideal de ATM é incerto, e as decisões devem ser individualizadas

caso a caso. Pacientes com apendicite não complicada, que não se submetem à cirurgia

imediata, recomenda-se um curso de ATM de 10 dias, a partir de vários estudos que

18

sugerem a segurança desta abordagem em pacientes selecionados.

Pacientes onde o

controle da fonte infecciosa não pode ser alcançada, o uso de ATM por tempo

prolongado não parece trazer benefício. O prognóstico de pacientes com IIA

complicadas com sepse depende do diagnóstico precoce, ressuscitação volêmica

adequada, início imediato dos ATM e, sobretudo, do controle cirúrgico do foco infeccioso.

Referências Bibliográficas

1. Arruda EAG, Lima JMC. Abscesso hepático piogênico. In:Gastroenterologia e

Hepatologia – Sinais, Sintomas, Diagnóstico e Tratamento. 1ª edição. Editora da UFC.

ISBN: 978-85-7282-396-8, 2010

2. Heneghan H. Modern Management of pyogenic hepatic abscess: a case series and

review of literature. BMC Res Notes. 4:80, 2011.

3.CHENG HC. Long-term outcome of pyogenic liver abscess. J. Clin. Gastroenterol. v.

42, p. 1110-1115, 2008.

4. DULKU G. Percutaneous aspiration versus catheter drainage of liver abscess: A

retrospective review. AMJ-8(1): 7-8, 2015

5. LÜBERT, C.Therapy of Liver Abscesses. Gatros. Med. Surg., 30: 334-341, 2014.

6. YAIATA, K et al. Liver Abscess Caused by Multidrug-resistant Pseudomonas

aeruginosa Treated with Colistin: a Case Report and review of the Literature. Intern Med.,

52: 1407-1412, 2013.

7. Menichetti F, Sganga G: Definition and classification of intra-abdominal infections. J

Chemother 2009, 21:3-4.

8. Sartelli M, Catena F, Ansaloni L, Leppaniemi A, Taviloglu K, van Goor H, et al :

Complicated intra-abdominal infections in Europe: a comprehensive review of the CIAO

study.. World J Emerg Surg 2012, 7 (1):36.

9. Pieracci FM, Barie PS: Management of severe sepsis of abdominal origin. Scand J

Surg 2007, 96( 3): 184-196

10. Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of

complicated intra-abdominal infection in adults and children : guidelines by the Surgical

Infection Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis

2010;57:e22.

11. Emmi V, Sganga G: Diagnosis of intra-abdominal infections: clinical findings and

imaging. Infez Med 2008, 16 ( Suppl 1): 19-30.

12.Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al. Surviving Sepsis Campaign: International

guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. Crit Care Med

2013; 41:580–637

13.Torer N, Yorganci K, Elker D, Sayek I. Prognostic factors of the mortality of

postoperative intraabdominal infections. Infection 2010; 38:255.

14.US Food and Drug Administration: FDA drug safety comunication:increased risk of

death with Tygacil ( tigecicline) compared to other antibiotics used to treat similar

infections

(online)

.

Available

from

URL:http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm22430.htm

15.Wong PF, Gilliam AD, Kumar S, et al. Antibiotic regimens for secondary peritonitis of

gastrointestinal origin in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005; :CD004539.

16. Sawyer RG, Claridge JA, Nathens AB, et al. Trial of short-course antimicrobial therapy

for intraabdominal infection. N Engl J Med 2015; 372:1996

18. Livingston E, Vons C. Treating Appendicitis Without Surgery. JAMA 2015; 313:2327