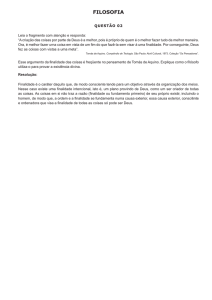

A JUSTIÇA EM AGOSTINHO

Na sua principal obra, A cidade de Deus, Agostinho estabelece uma distinção entre

a cidade humana, eivada dos vícios, instabilidades e injustiças próprios dos homens,

que são pecadores a partir do pecado original de Adão e Eva, e a cidade de Deus,

que se estabelece na vida pós-morte, junto aos santos e salvos, e cujas

marcas chegam à Terra por intermédio daqueles que Deus ungiu.

Por conta dessa distinção, na Terra, sua ordem, seus arranjos sociais, sua lei e seus

julgamentos são injustos, na medida da falibilidade e do pecado dos homens. Em

Deus reside a justiça. A chave para o justo passa a ser, então, a fé, a justiça não dos

atos, mas do íntimo do crente.

Nas Confissões, no seu Livro III, são célebres as explicações de Agostinho a

respeito dessa nova justiça, distinta da clássica, pois pautada pela fé:

Ignorava a verdadeira justiça interior que não julga pelo costume mas

pela lei retíssima de Deus Onipotente. Segundo ela formam-se os

costumes das nações e dos tempos, consoante as nações e os

tempos, permanecendo ela sempre a mesma em toda a parte, sem

se distinguir na essência ou nas modalidades, em qualquer lugar. À

face desta lei foram justos Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e todos

os que Deus louvou por sua própria boca.1

A justiça, para Santo Agostinho, não se vê no costume, isto é, nas ações do homem

na Terra. Vê-se na lei de Deus. E, assim sendo, não é mensurável pelos atos, mas

apenas pela boca de Deus. É somente assim que se sabe que Abraão e Davi foram

justos. Para Agostinho, ao contrário da tradição jurídica clássica, não é possível

mensurar os atos justos. Chega-se mesmo a considerar uma presunção a busca do

justo pelas próprias atitudes do homem. O justo é uma graça divina.

Está escrito: o justo vive da fé, porque, como ainda não vemos nosso

bem, é preciso que o busquemos pela fé. O próprio bem-viver não o

obtemos com nossas próprias forças, se quem nos deu a fé, que nos

leva a crer em nossa debilidade, não nos auxilia a crer em nossa

debilidade, não nos auxilia a crer e a suplicar. Com estranha vaidade,

fizeram a felicidade depender de si mesmos aqueles que julgaram

encontrar-se nesta vida o fim dos bens e dos males e, assim,

radicaram o soberano bem no corpo ou na alma, ou nos dois juntos.2

Também Agostinho opera um afastamento da tradição clássica ao tratar da justiça

agora como lei retíssima e eterna. Sendo expressão divina, a lei é imutável, e seus

conteúdos de justiça e injustiça são os mesmos para todos os povos e tempos.

Porventura a justiça é desigual e mutável? Não. Os tempos a que ela

preside é que não correm a par, pois são tempos. [...] Não reparava

que a justiça, a que os homens retos e santos se sujeitaram, formava

nos seus preceitos um todo muito mais belo e sublime. Não varia na

sua parte essencial, nem distribui e determina, para as diversas

épocas, tudo simultaneamente, mas o que é próprio de cada uma

delas.3

1

Santo Agostinho, Confissões. Petrópolis, Vozes, 2001, p. 67.

Santo Agostinho, A cidade de Deus. Petrópolis, Vozes, 2001, Parte II, p. 388.

3

Santo Agostinho, Confissões, op. cit., p. 67-68.

2

Inaugura-se, com Agostinho, uma outra visão daquilo que se possa chamar por

direito natural. Para os gregos, o direito natural era a busca da natureza das coisas,

flexível, histórica, social, de cada caso. Para a tradição medieval, o direito natural –

se é que assim se pode chamá-lo na visão agostiniana – é um rol de regras

inflexíveis, não naturais no sentido de que não se v êem na natureza nem na

sociedade, mas que são oriundas do desígnio divino. Nem com a tradição estóica a

visão agostiniana sobre a justiça se parece. Para Cícero, a lei natural era a mesma

porque a natureza do homem é a mesma, e a razão assim também. Para

Agostinho, não é a razão que alcança o justo, nem a natureza do homem, mas o

desígnio de Deus, que é insondável em suas razões.

O poder e a obediência

Sendo a justiça uma expressão divina e os homens pecadores, as ações do homem,

na Terra, são injustas. O mesmo se pode então pensar sobre as leis humanas. Por

extensão, os poderes humanos são defeituosos. Isso levaria a uma insubordinação

à ordem terrena, mas será justamente o contrário que proporá Agostinho.

É verdade que se deva reconhecer a injustiça e a provisoriedade do mando terreno.

A autoridade é injusta, porque é falível. No entanto, Agostinho reconhece que a

autoridade assim o é por conta dos desígnios de Deus, restando então ao homem,

temente a Deus, submissão aos poderes terrenos.

Assim sendo, os homens, ainda que compreendendo que as leis humanas, por sua

falibilidade, são injustas, devem a elas se submeter. As instituições são injustas,

mas o seu poder, ainda assim, deve ser respeitado. Tratando dos juízes, que,

humanamente, podem errar, porque a plena justiça nos julgamentos seria só divina,

mesmo de tal modo Agostinho manda que julguem, para manter a ordem, pois a

sociedade não pode prescindir de tal autoridade. Ainda que injustamente o tribunal

se valha da tortura para arrancar a verdade do réu, a tortura é uma miséria e uma

barbaridade, mas o julgamento é necessário para a manutenção da ordem social:

Que dizer dos juízos que os homens fazem dos homens, atividade

que já não pode faltar nas cidades, por mais em paz que estejam? Já

pensamos alguma vez em quais, quão miseráveis e quão dolorosos

são? [...] Nessas trevas da vida civil, juiz que seja sábio se sentará

ou não no tribunal? Sentar-se-á, sem dúvida, porque a isso o

constrange e obriga a sociedade humana, a qual ele considera crime

abandonar. [...] O juiz sábio não se julga culpado de tantos pecados

e de tão enormes males, porque não os pratica com vontade

perversa, mas por invencível ignorância, e, como a isso o força a

sociedade humana, também por ofício se vê obrigado a praticá-los.

No caso há, por conseguinte, miséria do homem e não malignidade

do juiz.4

A filosofia do direito cristã medieval, assim, finca-se num exacerbado

conservadorismo, de legitimação das injustiças terrenas em razão de uma

insondável vontade divina. Tal visão conservadora, impondo o respeito à ordem

acima da preocupação com a justiça dos julgamentos, das distribuições e das ações,

já faz de Agostinho um grande antecipador do modo de pensar moderno.

4

Santo Agostinho, A cidade de Deus, op. cit., p. 394.

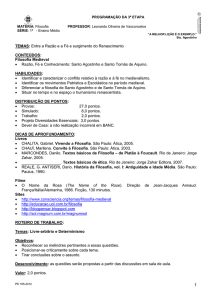

SÃO TOMÁS DE AQUINO

No início da Idade Média, o pensamento de Santo Agostinho tornou-se doutrina

imediata e oficial da Igreja para o que tange às questões de teologia e filosofia. Sua

proeminência foi inabalável até a parte final da Idade Média. Não houve filosofia que

rivalizasse com a agostiniana em prestígio no mundo cristão medieval.

As bases para o agostinianismo estavam assentadas. Os ecos filosóficos do

passado eram apenas os platônicos, ou neoplatônicos, e se ajustavam às ideias de

Agostinho. Os debates medievais, durante muito tempo, ignoraram fontes filosóficas

distintas. No entanto, nos séculos finais da Idade Média, o contato da Europa cristã

com outras filosofias foi decisivo para uma mudança de pensamento.

Por uma fase, a tentativa da Igreja foi a de perseguir e de rejeitar o aristotelismo. No

entanto, ao tempo de São Tomás de Aquino (1225-1274 d. C.), então

definitivamente pôs-se a Igreja a dialogar com o pensamento de Aristóteles. Será

São Tomás o responsável pela grande síntese da teologia católica com o

aristotelismo.

A mais notável obra de São Tomás é a Suma teológica. Nesse livro, resume-se o

extrato mais importante das preocupações filosóficas e teológicas da Idade Média.

Sua envergadura é muito grande, lembrando também, nesse sentido, a amplitude da

própria investigação aristotélica.

O trabalho de São Tomás de Aquino alia, à exegese atenta das obras de Aristóteles,

uma ligação direta à teologia ortodoxa. Além disso, no que tange ao método, Tomás

é um expoente da escolástica. Tal escola de filosofia e teologia, no mundo medieval,

representou um método particular de leitura, compreensão e exposição dos textos

sagrados e das obras que gozavam de reputação e autoridade. Tomás de Aquino se

vale dessa grande tradição passada como meio de argumentação.

Fé e razão

Num ambiente intelectual dominado pelo agostinianismo, Tomás de Aquino

representou uma grande novidade intelectual. Para Agostinho, a fé é o meio

fundamental de acesso à virtude e ao justo. Num contexto filosófico neoplatônico,

somado à visão hebraica do pecado original, a Terra era o ambiente da corrupção

dos valores e atos do homem, e a plenitude da virtude somente era posta em Deus.

Tomás de Aquino, tendo em vista a tradição aristotélica das virtudes como atos do

homem para com os outros, dá um passo em direção à atenuação da dicotomia

entre fé e razão, consolidada já há muito no pensamento cristão. Se para Agostinho

a razão era um substrato menor no concerto da salvação, sempre ofuscado pela fé e

pela graça, para Tomás os atos e a razão passam a ter papel relevante.

Agostinho não deixava margem à ação política e social dos homens, na medida em

que lia o pecado original com tintas muito carregadas. Para ele, o homem, pecador

por natureza, estava eivado de um vício mortal. Tomás de Aquino, reabilitando os

atos, considera o pecado original não uma morte, mas sim uma doença,

da qual se pode conseguir cura. Assim sendo, os homens não estão

necessariamente condenados a produzir injustiça na vida terrena. Podem, ainda que

decaídos pelo pecado original de Adão e Eva, se soerguer tanto pela graça quanto

pelos atos bons e justos. Trata-se de uma debilidade, e não de uma condenação

fatal:

Como foi dito, o bem da natureza que diminui pelo pecado é a

inclinação natural à virtude. Esta inclinação convém ao homem pelo

fato de ele ser racional. É isso que lhe permite agir segundo a razão,

e isso é agir segundo a virtude. Ora, o pecado não pode tirar

completamente do homem que seja racional, porque já não seria

capaz de pecado. Por conseguinte, não é possível que o predito bem

da natureza seja tirado totalmente.5

Assim sendo, Tomás de Aquino, embora não retorne plenamente à filosofia das

virtudes do mundo antigo, atenua grandemente o afastamento teológico em relação

às ações do homem na sociedade. Enquanto Santo Agostinho enfatiza a fé e a

graça como fontes da salvação, Tomás de Aquino, ainda que as mantendo, chama

ao seu lado os atos.

Para Agostinho, em se considerando uma dicotomia invencível entre a vida em Deus

e a vida humana, com virtudes de um lado e vícios de outro, não havia espaço para

que se pensasse a justiça como um agir do homem para com os demais.

Além disso, a justiça divina era tida como um preceito da graça, revelada e

alcançada apenas pela fé. No pensamento agostiniano, fé e razão estão numa

relação ou de confronto ou de grande subordinação da segunda à primeira. Para

Tomás, por outro lado, vislumbra-se já, a partir da relação complementar entre fé e

razão, o espaço a uma racionalidade da justiça na própria ação dos homens para

com os demais.

O tratado das leis

Em termos jurídicos, também Tomás de Aquino atenua os preceitos agostinianos.

Em Agostinho, distinguiam-se a justiça em Deus e a injustiça nos homens – numa

vaga relação com o mundo das ideias e o mundo sensível de uma leitura platônica.

Há, assim sendo, para Agostinho, duas instâncias opostas nas quais a apreciação

do justo e do injusto se dão: Deus e os homens. Embora não maniqueísta,

Agostinho é dual quanto ao justo.

Tomás de Aquino refina o pensamento agostiniano e o da tradição cristã medieval,

trazendo-os mais próximos de Aristóteles e da base filosófica greco-romana. Sem

abandonar o pressuposto da graça e da fé, Tomás insiste no fato de que há a

possibilidade de o homem descobrir, na natureza, atos, comportamentos e medidas

justos. Tais apreciações da natureza são mensuráveis pelo homem, mas se devem

indiretamente a Deus. Assim, além dos mandamentos divinos obtidos por meio da

revelação e da fé, há um espaço das leis naturais, que são divinas porque a

natureza é criação de Deus, mas são passíveis do conhecimento humano.

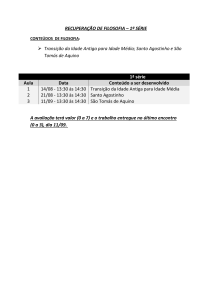

No quadro da Suma teológica, São Tomás de Aquino dedica aos assuntos da

filosofia do direito duas grandes partes:

- o tratado das leis (I Seção da II Parte, Questões 90 a 108) e,

5

Tomás de Aquino, Suma teológica. São Paulo, Loyola, 2005, v. IV, p. 461.

- o tratado da justiça (II Seção da II Parte, Questões 57 a 80).

Na primeira, dá-se a discussão sobre as específicas leis, aqui entendidas não

apenas no sentido jurídico, mas, essencialmente, moral e teológico – lei eterna, lei

divina, lei natural e lei positiva.

Na segunda parte, então tratando especificamente do direito – que é o objeto da

justiça –, Tomás de Aquino chega à questão do direito natural.

A lei, para São Tomás, é uma regra e uma medida dos atos humanos. É um

princípio que orienta o homem e a natureza, e, por orientar, é passível de

compreensão pela razão humana. No pensamento tomista, somente se considera lei

aquela ordenação que visa ao bem comum. Diferentemente dos modernos, para os

quais basta a validade formal estatal para que uma lei seja assim considerada, e em

consonância com o pensamento dos clássicos, em Tomás de Aquino uma lei que

não é voltada ao bem comum não é lei:

Portanto, é necessário que, dado que a lei se nomeia maximamente

segundo a ordenação ao bem comum, qualquer outro preceito sobre

uma obra particular não tenha razão de lei a não ser segundo a

ordenação ao bem comum. E assim toda lei ordena-se ao bem

comum.6

Tratando das leis de Deus, Tomás de Aquino expõe:

A respeito da lei eterna:

- que é a razão divina, transcendente, que governa o mundo. A lei eterna é

praticamente ininteligível ao homem, na medida em que é da razão divina, e o

homem é a ela subordinado. A lei eterna nada é senão a razão da divina sabedoria,

segundo é diretiva de todos os atos e movimentos.

A respeito da lei divina:

- que é a regra de Deus anunciada aos homens por meio da revelação. A lei divina é

um mandamento revelado ao homem, que o alcança por meio da fé.

Tomados de longe, a lei eterna e a lei divina podem ser compreendidas num bloco,

na medida em que ambas se distinguem das leis naturais e das leis humanas. A lei

divina se manifesta como direcionamento moral e jurídico aos homens, e sua diretiva

é dada por Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento.

Ao lado desse bloco das leis eternas e divinas, inalcançáveis pela razão humana, há

uma lei que se comunica com os homens a partir da própria existência natural

destes. É a lei natural:

- se verifica na natureza, que é obra de Deus, mas que é inteligível à razão humana.

A lei natural é divina pela sua origem, mas passível de compreensão pelo homem.

Por isso, como todas as coisas que estão sujeitas à providência divina, são

reguladas e medidas pela lei eterna é manifesto que todas participam, de algum

modo, da lei eterna. Assim, por impressão desta (lei eterna), recebemos inclinações

para nossos atos e fins próprios. Isso porque como a criatura racional (homem) está

6

Ibid., p. 524.

sujeita à providência divina de um modo mais excelente, o homem se torna

participante da providência, provendo a si mesmo e aos outros. Portanto, no próprio

homem participa da razão eterna, por meio da qual tem a inclinação natural

(consciência) ao devido ato e fim. E tal participação da lei eterna na criatura racional

se chama lei natural.

[...] Daí se evidencia que a lei natural nada mais é que a participação da lei eterna

na criatura racional.7

A lei natural é considerada, para São Tomás, como uma participação da lei eterna

na criatura racional. Se ela é dada pela razão, mensurável pela natureza, a lei

natural não é conhecida apenas pelos crentes. Qualquer ser humano, pela sua

participação na natureza, dela pode extrair a lei natural. Ela também fala aos

pagãos, e é então por meio dessa lei natural que o que não conhece a fé pode agir

no sentido de sua salvação.

A lei natural, por se encerrar na natureza, atinge tanto aos homens quanto aos

animais. Nestes, a inclinação à lei natural advém do instinto. Nos homens, na sua

parte animal, também o instinto inclina à lei natural. Mas, além disso, há nos homens

uma inclinação racional à lei natural. Por isso ela é superiormente alcançada

pela razão, e o homem se posiciona em relação à lei natural a partir de sua

liberdade, porque não só pelo instinto se volta a ela.

Luis Alberto de Boni expõe a questão do conhecimento da lei natural em Tomás de

Aquino:

Quanto ao modo como o homem chega ao conhecimento da lei

natural, assemelha-se àquele pelo qual chega ao conhecimento dos

primeiros princípios da razão especulativa. Não se trata de um

conhecimento infuso, no sentido de inato, ou de dado ao homem por

uma graça especial – algo que contraria toda a teoria tomasiana do

conhecimento –, nem de um conhecimento dedutivo, o qual, a partir

de umas verdades conhecidas, vai descobrindo outras. Trata-se de

princípios evidentes, cuja retidão a inteligência percebe de modo

imediato. Assim como a razão especulativa apreende de forma

imediata que o todo é maior que a parte, ou que uma coisa não pode

ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, assim

também a razão prática apreende que se deve fazer o bem e evitar o

mal. Este é o enunciado supremo da lei natural.8

Ao contrário do que o senso muito conservador poderia entender, para Tomás de

Aquino – e diferentemente de Agostinho – a lei natural pode mudar. Sendo a

natureza voltada ao fim da plenitude de Deus, seu criador, essa própria natureza

não está inerte. Há novos tempos, novas situações, novas demandas, e, por isso, o

direito natural deve se adaptar, em grande parte acrescendo previsões novas às já

consolidadas. Quanto aos seus preceitos primeiros, a natureza não muda. Quanto

aos seus preceitos secundários, para Tomás de Aquino ela muda. A leitura teológica

7

Ibid., p. 531.

De Boni, Luis Alberto. De Abelardo a Lutero: estudos sobre filosofia prática na Idade Média. Porto Alegre,

EDIPUCRS, 2003, p. 95.

8

dos tomistas conservadores, posteriormente, interpretou a lei natural como um rol de

regras preestabelecidas. O próprio Tomás de Aquino, na lembrança de Aristóteles, é

mais flexível nesse ponto:

Pode-se entender que a lei natural muda, de dois modos. De um

modo, por algo que se lhe acrescenta. E dessa maneira nada proíbe

que a lei natural seja mudada: muitas coisas, com efeito, foram

acrescentadas à lei natural, úteis para a vida humana, tanto pela lei

divina, quanto também pelas leis humanas.

De outro modo, entende-se a mudança da lei natural a modo de

subtração, a saber, de modo que deixe de ser lei natural algo que

antes fora segundo a lei natural. E assim quanto aos primeiros

princípios da lei da natureza, a lei da natureza é totalmente imutável.

Quanto, porém, aos preceitos segundos, que dizemos ser como que

conclusões próprias próximas dos primeiros princípios, assim a lei

natural não muda sem que na maioria das vezes seja sempre reto o

que a lei natural contém. Pode, contudo, mudar em algo particular, e

em poucos casos, em razão de algumas causas especiais que

impedem a observância de tais preceitos, como acima foi dito.9

Além disso, Tomás de Aquino compreende, no quadro das leis, a lei humana,

positiva. Ela não é, necessariamente, algo injusto e corruptível, como o foi na visão

agostiniana. O homem, embebido da fé e da razão da lei natural, pode confeccionar

leis racionais, que portanto auxiliarão no bem comum, na paz e na virtude.

São Tomás de Aquino, assim sendo, postula um quadro das leis partindo de três

grandes quadrantes, e não mais de dois, como o fez Santo Agostinho, que tratava

apenas das leis de Deus, justas, e dos homens, injustas. Para Tomás, há três

grandes tipos de leis. As leis criadas por Deus são de dois tipos: eternas/divinas

e naturais. As primeiras são objeto de fé, reveladas e sabidas por meio da graça. A

razão não as alcança plenamente. Mas as leis naturais são leis passíveis da

descoberta racional pelos homens. Além disso, há as leis humanas, positivas, que,

podendo se orientar pelas leis naturais e pela revelação, não hão mais de ser

consideradas necessariamente injustas, como era a previsão agostiniana.

O tratado da justiça

Ao lado das leis, há a questão da justiça, cujo objeto específico é o direito. Tomás de

Aquino segue em linhas gerais, a esse respeito, o pensamento de Aristóteles na

Ética a Nicômaco. A justiça será por ele considerada o bem do outro, e sua

manifestação específica é distributiva e retributiva. Nesse ponto, Tomás de Aquino

ressalta o caráter casual e não taxativo do direito natural. Não é um direito cerebrino

nem extraído diretamente da teologia. É aprendiz da natureza. O justo natural, que

deveria ser por excelência o método do jurista, é a observação do que é da

natureza, dele concluindo objetivamente as consequências, ou então lhe extraindo

as melhores conveniências:

Como se disse, o direito ou o justo natural é o que, por natureza, é

ajustado ou proporcional a outrem. Ora, isso se pode dar de duas

maneiras: primeiro, segundo a consideração absoluta da coisa em si

mesma. Assim, o macho, por natureza, está adaptado à fêmea para

dela gerar filhos; e o pai, ao filho, para que o nutra. – Segundo, algo

9

Tomás de Aquino, Suma teológica, op. cit., v. IV, p. 569.

é naturalmente adaptado a outrem, não segundo a razão absoluta da

coisa em si, mas tendo em conta as suas consequências: por

exemplo, a propriedade privada. Com efeito, a considerar tal campo

de maneira absoluta, nada tem que o faça pertencer a um indivíduo

mais do que a outro. Porém, considerado sob o ângulo da

oportunidade de cultivá-lo ou de seu uso pacífico, tem certa

conveniência que seja de um e não de outro, como o Filósofo o põe

em evidência.10

Em pleno século XIII, Tomás de Aquino mantém, com o resgate de Aristóteles, a sua

ideia de direito natural como distribuição do justo entre os iguais.

O pensamento tomista abre espaço à razão e aos atos justos, sob a égide de um

direito natural, ainda que mantenha, coroando o sistema do direito e do justo, o

mando divino. Por isso, em termos de filosofia do direito, o tomismo é uma abertura

em relação ao agostinianismo, na medida em que permite ao homem,

novamente, conhecer a medida do justo. Mas é uma abertura parcial, porque

mantém o sistema jusfilosófico sob a égide teológica. Numa posição mais alta que a

razão ainda está a fé, ainda que a fé não negue nem se oponha à razão, já que esta

é serva daquela.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

De Boni, Luis Alberto. De Abelardo a Lutero: estudos sobre filosofia prática na Idade

Média. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2003, p. 95.

SANTO AGOSTINHO. A cidade de Deus. Parte II. Petrópolis, Vozes, 2001.

___________________. Confissões. Petrópolis, Vozes, 2001.

TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica. São Paulo, Loyola, 2005. v. IV.

__________________ . Suma teológica. São Paulo, Loyola, 2005. v. VI.

10

Tomás de Aquino, Suma teológica. São Paulo, Loyola, 2005, v. VI, p. 50.