UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA A SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E SAÚDE

Ana Gabriela de Souza Fernandes

ALIMENTANDO O SABER: O PERFIL DAS MERENDEIRAS, SUAS

PERCEPÇÕES EM RELAÇÃO AO OFICIO E AS POSSIBILIDADES PARA

A EDUCAÇÃO

RIO DE JANEIRO – RJ

2012

Ana Gabriela de Souza Fernandes

ALIMENTANDO O SABER: o perfil das merendeiras, suas percepções

em relação ao oficio e as possibilidades para a educação

Dissertação de mestrado apresentada

ao Programa de Pós-Graduação em

Educação em Ciências e Saúde da

Universidade Federal do Rio de Janeiro

como requisito parcial à obtenção do

título de Mestre em Educação em

Ciências e Saúde.

Orientador: Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca

RIO DE JANEIRO - RJ

2012

Fernandes, Ana Gabriela de Souza.

Alimentando o saber: o perfil das merendeiras, suas percepções

em relação ao ofício e as possibilidades para a educação / Ana

Gabriela de Souza Fernandes.– 2012.

114 f. : il. ; 30 cm.

Orientador: Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca.

Dissertação (mestrado) -- Universidade Federal do Rio de

Janeiro, Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, 2012.

Bibliografia: f. 94-98.

1. Educação sanitária. 2. Merenda escolar. 3. Merendeiras I.

Fonseca, Alexandre Brasil Carvalho da. II. Universidade Federal do

Rio de Janeiro, Nutes, Programa de Pós-graduação em

Educação em Ciências e Saúde. III. Título.

Ana Gabriela de Souza Fernandes

ALIMENTANDO O SABER: o perfil das merendeiras, suas percepções

em relação ao oficio e as possibilidades para a educação

Dissertação de Mestrado apresentada ao

Programa de Pós-Graduação Educação em

Ciências e Saúde, Núcleo de Tecnologia

Educacional para a Saúde, Universidade

Federal do Rio de Janeiro, como requisito

parcial à obtenção do Título de Mestre em

Educação em Ciências e Saúde.

Aprovado em __________________________________

______________________________________________________

Prof. Dr. Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca – UFRJ

______________________________________________________

Profa. Dra. Luciene Burlandy Campos de Alcântara – UFF

______________________________________________________

Profa. Dra. Vera Helena Ferraz de Siqueira – UFRJ

AGRADECIMENTOS

A Deus por estar presente em cada etapa deste trabalho, possibilitando ultrapassar as

dificuldades que surgiram no caminho.

Ao professor Alexandre Brasil por confiar e possibilitar a discussão de um tema que ainda

é visto com estranhamento por muitos profissionais, proporcionando um crescimento

pessoal e profissional. Pelas conversas descontraídas e orientações que tornaram o

mestrado, apesar das dificuldades, um momento prazeroso.

Aos meus pais pela compreensão e apoio constantes, mesmo quando não entendiam a

dedicação ao trabalho. Ao meu irmão por ser sempre meu parceiro.

A Fernanda Portronieri pela amizade, apoio, incentivo de sempre. Pelos cafés e

batatinhas de fim de tarde e por me lembrar em diversas situações que o mestrado era

um processo de construção, desconstrução e reconstrução de saberes.

A Daniela Sanches Frozi pela amizade e incentivo desde os tempos da graduação. Por

tudo que aprendi nesses anos de convivência profissional e pessoal.

Aos amigos do laboratório por compartilharem suas histórias de vida e conhecimentos.

Carolina Rangel pela parceria e amizade, tornando os momentos mais cansativos em

situações agradáveis. Leonardo Rosas por ter me ensinado a levar as situações de forma

mais tranqüila. Daise, Juliana Casemiro, Rebecca e Eliana pelo carinho e preocupação.

Elizabete Ribeiro e Thaís Salema pelos diálogos ricos em conhecimentos. Juliana Dias,

Fernanda Dysarz, Hugo Cerqueira pela força no trabalho de campo.

Vanessa Suellen e Déborah Gonçalves por se dedicarem de forma intensa ao trabalho

extremamente desgastante.

Às professoras Vera Helena, Luciene Burlandy e Isabela Cabral presentes nessa banca

pelas contribuições. Ao professor Adilson pelo auxilio e disponibilidade.

As merendeiras e os Agentes de preparo dos alimentos por terem me recebido em seu

local de trabalho mesmo com todas as dificuldades, por terem partilhado seus saberes e

um pedacinho de suas vidas.

Resumo

Fernandes, Ana Gabriela de Souza. Alimentando o saber: o perfil das merendeiras, suas

percepções em relação ao oficio e as possibilidades para a educação. Rio de Janeiro,

2012. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Saúde) – Núcleo de Tecnologia

Educacional para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012.

A educação em saúde faz parte do currículo das escolas brasileiras desde 1971,

tendo como objetivo estimular nesse ambiente o conhecimento e a prática de saúde

básica e da higiene. Apesar da educação em saúde no ambiente escolar ter se

consolidado, as atividades escolares nestas áreas não produzem em muitas situações

resultados sólidos. Além dos problemas enfrentados pela falta de preparo dos professores

e de outros profissionais, a educação em saúde tem seu desenvolvimento dificultado pela

invisibilidade atribuída a outros membros da escola, e pelo domínio do saber cientifico

sobre o saber popular. Inserida no ambiente escolar a alimentação tornou-se um espaço

para o desenvolvimento da educação em saúde, principalmente em relação à educação

alimentar e nutricional. Sendo as merendeiras responsáveis diretas pela alimentação

escolar, pois são responsáveis por todas as etapas da produção, devem ser consideradas

fundamentais para o efetivo desenvolvimento da educação em saúde com foco na

educação alimentar e nutricional. O presente estudo tem como objetivo descrever o perfil

das merendeiras e indicar as possibilidades desses profissionais como participantes dos

processos educativos. Utilizou-se uma abordagem quantitativa, com base no método de

pesquisa survey, no qual foram entrevistados 285 manipuladores de alimentos entre

setembro e dezembro de 2011 a partir de amostra estratificada

e aleatória dos

profissionais do município do rio de janeiro. A partir da realização de análises estatísticas

verificou-se que há uma mudança no perfil socioeconômico e profissional dos

manipuladores de alimento, no entanto é possível concluir que o reconhecimento deste

profissional como um ator importante aos processos educativos no ambiente escolar

dependerá de uma série de transformações tanto relacionadas à reestruturação da

alimentação escolar quanto das relações no espaço escolar.

Palavras

Chaves:

EDUCAÇÃO

EM

SAÚDE,

ALIMENTAÇÃO

MERENDEIRAS, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

ESCOLAR,

Abstract

Fernandes, Ana Gabriela de Souza. Alimentando o saber: o perfil das merendeiras, suas

percepções em relação ao oficio e as possibilidades para a educação. Rio de Janeiro,

2012. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Saúde) – Núcleo de Tecnologia

Educacional para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012.

Health education has been a part of the Brazilian school curriculum since 1971 with the

objective of stimulating the knowledge and action of basic health and hygiene principals.

Although health education is present in the school environment, school activities in this

field have not produced strong results in many situations. Beyond the issues involving the

teachers’ and other professionals’ lack of preparation, health education has its

development hindered by the invisibility ascribed to other school members and by the

domination of scientific knowledge over popular knowledge. School feeding, as part of this

environment, has become an area for the development of health education, mainly related

to food and nutrition education. Because they are directly responsible for the school

feeding, including all stages of food preparation, the cooks are considered essential to the

effective development of health education with a focus on food and nutrition education.

This study aimed at describing the school cooks’ profiles and showing the possibilities of

these professionals as participants in educational processes. A quantitative survey

research was performed and 285 school cooks were interviewed between September and

December 2011 from stratified random sample of professionals in the municipality of Rio

de Janeiro. Through statistical analysis it was possible to observe changes in the

socioeconomic and professional profile of the cooks. However, we conclude that the

acknowledgement of this professional as an important actor in educational processes

within the school will depend upon a series of transformations related to the structure of

school feeding as well as the relationships within the school.

Key-words: HEALTH EDUCATION, SCHOOL FEEDING, SCHOOL COOKS, FOOD AND

NUTRITION EDUCATION.

LISTA DE FIGURAS E QUADROS

Figura I – Organização da Alimentação Escolar em 1956

22

Figura II – Organização da alimentação escolar em 1957

24

Figura III – Bairros visitados durante o trabalho de campo

52

Quadro I – Concepções sobre Educação Alimentar e Nutricional

42

LISTA DE TABELAS

Tabela I – Tamanho da amostra estratificada – Unidades Escolares

50

Tabela III – Tamanho da amostra estratificada – Merendeiras

51

Tabela III – Caracterização dos Manipuladores de Alimentos: escolaridade, classificação

econômica e n° de habitantes por domicilio

56

Tabela IV – Transporte e tempo médio de deslocamento até o trabalho

59

Tabela V – Período que realizou o último curso

65

Tabela VI – Avaliação dos cursos

66

Tabela VII – Participação dos profissionais nas reuniões

72

Tabela VIII – Associações e participações

75

Tabela IX – Associativismo – dados agrupados

75

Tabela X – Percepção sobre intensidade do trabalho, valorização da profissão e relação

afetiva

79

Tabela XI – Análise Fatorial

89

Tabela XII - Escores Valorização da profissão

89

Tabela XIII – Grupos respondentes Valorização da Profissão

90

Tabela XIV – Correlação de Spearman

90

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico I – Formação por área

57

Gráfico II – Função desenvolvida pelos manipuladores de alimentos

61

Gráfico III – Participação Curso Higiene dos Alimentos

64

Gráfico IV – Participação Curso Culinária

64

Gráfico V – Participação Curso Alimentação Saudável

64

Gráfico VI – Participação Curso Saúde do Trabalhador

64

Gráfico VII – Participação Curso Segurança do Trabalho

64

Gráfico VIII – Participação em outros cursos

64

Gráfico IX – Local onde utiliza a internet

70

Gráfico X – Freqüência de utilização da internet

70

Gráfico XI – Finalidade de utilização da internet

71

Gráfico XII – Alimentos para inclusão no cardápio

85

Gráfico XIII – Alimentos para serem retirados do cardápio

86

LISTA DE SIGLAS

NUTES - Núcleo de Tecnologia Educacional para Saúde

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro

PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar

INAD – Instituto de Nutrição Annes Dias

IPES - Inspetoria de Propaganda e Educação Sanitária

SAPS - Serviço de Alimentação da Previdência Social

Stan - Serviço Técnico de Alimentação

CNA - Comissão Nacional de Alimentação

SAE - Setor de Alimentação Escolar

PNME - Programa Nacional de Merenda Escolar

CNME - Campanha Nacional de Merenda Escolar

MEC - Ministério da Educação e Cultura

FISI - Fundo Internacional de Socorro a Infância

CCC - Commodity Credit Corporation

USAID - United States Agency for International Development

IDA – Industria de Alimentos

CNAE - Campanha Nacional de Alimentação Escolar

INAN - Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição

PRONAN - Programa Nacional de Alimentação e Nutrição

COMEB - Caracterização Operacional da Merenda Escolar Brasileira

FAE - Fundação de Assistência ao Estudante

INAE - Instituto Nacional de Alimentação ao Educando

DAE - Departamento de Assistência ao Estudante

FENAME - Fundação Nacional de Material Escolar

CAE - Conselhos de Alimentação Escolar

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

COMLURB – Companhia Municipal de Limpeza Urbana

APA – Agente de preparo do alimento

SESP – Serviço Especial de Saúde Pública

OMS – Organização Mundial da Saúde

SME – Secretaria Municipal de Educação

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho

CEC – Conselho Comunidade Escola

ESF - Estratégia de Saúde da Família

SEPE/RJ – Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro

CBO - A Classificação Brasileira de Ocupações

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO........................................................................................................................13

CAPITULO 1: As merendeiras no contexto da Alimentação Escolar...............................17

1.1. Alimentação Escolar: Do surgimento das primeiras ideias

até a nacionalização...............................................................................................................17

1.2. A expansão da alimentação escolar e a experiência do

Rio de Janeiro.........................................................................................................................23

1.3. PNAE: em cena, o Instituto de Nutrição Annes Dias e as

Merendeiras............................................................................................................................29

CAPITULO 2: Educação em saúde......................................................................................32

2.1. Educação em saúde nas escolas e o componente educativo do Programa Nacional de

Alimentação Escolar

..................................................................................36

2.2. Um caminho a pensar: saber popular e saber científico e a

Educação alimentar e nutricional nas escolas........................................................................40

CAPITULO 3: Percurso metodológico.................................................................................46

3.1. Construção e validação do instrumento de pesquisa......................................................46

3.2. Definição da amostra.......................................................................................................49

3.3. Trabalho de Campo..........................................................................................................51

3.4. Variáveis e análise de dados............................................................................................53

CAPITULO 4: Perfil dos Manipuladores de alimentos das Unidades Escolares:

conhecemos esse profissional?

.......................................................55

4.1. Perfil socioeconômico .....................................................................................................55

4.1. Perfil profissional..............................................................................................................59

CAPITULO 5: Possibilidades de formação das merendeiras

para além das capacitações.................................................................................................63

5.1. Cursos, materiais informativos e internet.........................................................................63

5.2 A inserção das merendeiras e agentes de preparo dos

alimentos nas atividades da escola........................................................................................72

5.3. Associativismo..................................................................................................................74

CAPITULO 6. Intensidade do trabalho, valorização da profissão e relação

afetiva: O olhar das merendeiras........................................................................................78

6.1. Intensidade do trabalho, valorização da profissão e relação

afetiva.....................................................................................................................................78

6.2. Ações para estimular a alimentação................................................................................82

6.3. Uma abordagem ampla: Correlações entre intensidade do trabalho,

valorização da profissão, afetividade, ações para estimular alimentação............................. 88

CONSIDERAÇÕES FINAIS

92

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................................................

94

ANEXO..............................................................................................................................

99

I – Questionário Piloto........................................................................................................ 99

II – Questionário versão final.............................................................................................105

III - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido...........................................................113

IV – Classificação econômica Critério Brasil...................................................................114

13

INTRODUÇÃO

O interesse pelo trabalho das merendeiras iniciou-se no ano 2009, quando realizei

um trabalho de consultoria em restaurantes comerciais do Rio de Janeiro e

concomitantemente ingressei como voluntária no projeto de pesquisa “Mapeamento e

delimitação da alimentação escolar no Brasil: conhecendo e discutindo oportunidades no

campo da educação alimentar e nutricional” do Observatório da Educação –

NUTES/UFRJ, cujo foco de estudos é o Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE).

Com a realização da faculdade de nutrição e a consultoria, observei pontos

divergentes. Enquanto a rede de alimentação apresentava um crescimento considerável,

os órgãos públicos e privados tomavam medidas para aumentar a segurança alimentar, e

os estudos com manipuladores tinham maior visibilidade. Os manipuladores continuavam

a desenvolver tarefas extenuantes com jornadas de trabalho que chegavam até 10 horas.

O maior interesse dos órgãos públicos no setor da alimentação provocou a elaboração de

leis

para regulamentação do setor, abordando desde a estrutura física dos

estabelecimentos até procedimentos padrões que os manipuladores deveriam realizar

para assegurar a qualidade do alimento. Com esse novo panorama, surgiram diferentes

questões: como capacitar os manipuladores de alimentos para atender às novas

demandas? Quais são as demandas e a quais objetivos elas devem atender? De que

modo ocorrem os processos educativos nesse contexto?

Como as atividades de consultoria e as do Observatório ocorriam paralelamente,

as reflexões levantadas no contexto dos restaurantes comerciais acabaram, de alguma

forma, influenciando para um olhar mais atento às merendeiras. Ao me aprofundar nos

estudos que abordavam a alimentação escolar, desde o início da sua implantação até a

estruturação e consolidação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi possível

constatar que as atividades desenvolvidas pelas merendeiras são complexas, pois, além

de apresentarem problemas como precarização do serviço e sobrecarga de trabalho, elas

estão inseridas em um programa de abrangência nacional que se desenvolve em um

ambiente de formação de indivíduos, tornando-se um dos principais meios para educação

em saúde (Costa et al, 2001).

Ao fazermos uma revisão nos estudos que focam os manipuladores de alimentos

que trabalham na produção da merenda escolar, é possível verificar cinco temáticas

predominantes: promoção e saúde do trabalhador; condições de trabalho; condições

higiênico sanitárias dos manipuladores de alimentos; relações sociais, raça e gênero;

14

formação profissional. Além disso, observa-se que existe um número restrito de estudos

e temas que abordam merendeiras. Tal exclusão temática pode ser justificada pelo fato de

os pesquisadores focarem em apenas três linhas de pesquisa: a relação do PNAE com o

fracasso escolar, aspectos históricos e políticos do PNAE, e o comer saudável (Bezerra,

2002).

A consolidação do PNAE como espaço de aprendizagem vem ocorrendo ao longo

do tempo. No entanto, os atores envolvidos nesse processo de produção de

conhecimento não estão definidos. As pesquisas têm como foco professores, alunos e

nutricionistas, delegando às merendeiras uma invisibilidade nos processos pedagógicos.

No espaço escolar, a merendeira é definida como profissional que tem a função de

preparar e distribuir a alimentação. No entanto, em algumas escolas, o trabalho da

merendeira abrange atividades de limpeza da área de produção e de outros setores da

escola. Como a execução dessas tarefas não exige qualificação, a população que ocupa

essa função é associada à baixa escolaridade e é culturalmente considerada subalterna.

Em 1995, Monlevade expõe que essas trabalhadoras são caracterizadas como

“semidomésticas” e “desprofissionalizadas”, o que dificultava a visualização das

merendeiras como integrantes dos processos educativos da escola. Hoje, 17 anos depois,

é possível identificar processos de profissionalização em curso em algumas cidades, algo

ainda sem uniformidade. É o caso da prefeitura de Jundiaí que institui através da Lei n.º

6.897, de 12 de setembro de 2007 que o profissional denominado merendeira passa a ser

chamado auxiliar de serviços educacionais e deve participar do programa de capacitação

e aperfeiçoamento que apresenta os seguintes objetivos:

Conscientizar o servidor para a compreensão e assunção do seu papel

social, enquanto sujeito do processo de construção de metas institucionais

e da construção do planejado; promover e incentivar a integração dos

servidores no processo de educação formal; preparar os servidores para o

desenvolvimento na carreira, capacitando-os profissionalmente para o

exercício eficaz de suas tarefas individuais no contexto da função social

coletiva da unidade de trabalho a que pertença, contribuindo para a

superação da alienação funcional; preparar os servidores para uma gestão

voltada para a qualidade e eficiência na satisfação das necessidades

coletivas (Lei n° 6.897, de 12 de setembro de 2007).

Para atingir os objetivos propostos o programa está dividido em quatro tipos de

capacitação:

De integração, tendo como finalidade integrar o servidor no ambiente de

trabalho, através de informações sobre a organização e o funcionamento

da Prefeitura; de aperfeiçoamento, objetivando dotar o servidor de

conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenha,

mantendo-o permanentemente atualizado e preparando-o para a execução

de tarefas mais complexas; de adaptação, com a finalidade de preparar o

servidor para o exercício de novas funções quando a tecnologia absorver

15

ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento; de

atualização, para reforço do conteúdo de diretrizes e normas relativas à

atuação funcional (Lei n° 6.897, de 12 de setembro de 2007).

A invisibilidade social imposta a esse profissional é provocado também por

questões de raça e gênero. Em um estudo realizado com um grupo de serventes e

merendeiras de escolas municipais do Rio de Janeiro, investigou-se como as

desigualdades

socioeconômicas, raciais e de gênero influenciam no processo

saúde/doença desses profissionais. A autora constata que o grupo de merendeiras é

formado por mulheres negras, adultas, viúvas ou separadas, enquadrando-se dentro do

perfil das famílias pobres em nosso país. As questões raciais no Brasil têm um histórico

complexo, passando pela fase de branqueamento da população, pela democracia racial e

pelo mito de que não existem diferenças raciais. Entretanto, é clara a diferenciação social

ao analisarmos a situação do negro no mercado de trabalho e na educação (Chaves,

2004). Além das influências sociais e raciais, as profissionais enfrentam as barreiras

impostas pelo gênero e pela classe. A influência do gênero em nossa sociedade é

observada nas relações de trabalho em todos os setores, sendo evidenciada

principalmente pela disparidade de salários entre homens e mulheres que ocupam o

mesmo cargo. Essa marginalização potencializa as desigualdades, o que intensifica a

falta de oportunidades e o não reconhecimento das atividades desenvolvidas por esses

profissionais.

Diante dessas discussões e das aproximações dos dois campos no qual estou

inserida, surgiram uma série de reflexões que, para facilitar o entendimento, foram

agrupadas em três blocos. O primeiro envolve as condições de trabalho, em que exponho

o seguinte questionamento: é possível o desenvolvimento pleno de tarefas para

elaboração de um cardápio completo seguindo as recomendações nutricionais em locais

com espaço reduzido, altas temperaturas, número insuficiente de funcionários e falta de

equipamentos industriais? A temperatura elevada em áreas de produção das refeições é

comum. Porém, com a instalação de equipamentos, é possível a redução do calor nesse

ambiente, oferecendo aos trabalhadores melhores condições para execução das

atividades. O segundo baseia-se no perfil socioeconômico e cultural dos profissionais:

como isso é levado em consideração na determinação das leis que regulamentam o

PNAE no desenvolvimento das práticas educativas, nos treinamentos e capacitações? E o

terceiro está ligado aos processos educativos. Como citado anteriormente, os estudos

com merendeiras são restritos, o que dificulta a compreensão do cotidiano destas

profissionais. Portanto, com a exclusão das merendeiras, será que conseguiremos

realizar todos os processos educativos que ocorrem e podem ocorrer nas escolas quando

16

nos referimos à educação alimentar e nutricional? Para um desenvolvimento efetivo das

políticas de alimentação e nutrição nas escolas, não seria necessário que todos os

sujeitos envolvidos tivessem a mesma importância?

Baseado nessas reflexões, o presente trabalho tem como objetivo descrever o

perfil das merendeiras e indicar as possibilidades desses profissionais como participantes

dos processos educativos.

Na primeira parte, iremos discutir o histórico das merendeiras na alimentação

escolar. O foco estará na cidade do Rio de Janeiro, que até 1960 foi a capital Federal e,

portanto, tem um desenvolvimento importante da alimentação escolar. Abordaremos as

formas de contratação e as leis que embasaram a profissão; as transformações na

alimentação escolar e suas consequências na rotina de trabalho; o Instituto de Nutrição

Annes Dias (INAD) e sua influência no desenvolvimento da profissão no Rio de Janeiro; e

a situação atual destes profissionais no município.

Na segunda parte, a abordagem estará voltada para a educação em saúde nas

escolas, a sua inserção no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o saber

popular nesse contexto.

Para finalizar, discutiremos o perfil dos manipuladores de alimentos e as

possibilidades de inserção desses profissionais nas práticas educativas em saúde que

ocorrem no Programa Nacional de Alimentação Escolar desenvolvido no município do Rio

de Janeiro.

17

CAPITULO 1. As merendeiras no contexto da Alimentação Escolar

Ao buscarmos na literatura documentos que relatam o início, o desenvolvimento e

a situação atual da profissão “merendeira'' na alimentação escolar, nos deparamos com

um número reduzido de registros. Com o objetivo de entender o processo de

consolidação dessa profissão, desenvolveremos nessa seção um paralelo entre a

evolução da alimentação escolar e o trabalho das merendeiras a partir de 1921, ano que

consta o primeiro relato de uma escola servindo alimentação ao alunos.

1.1 – Alimentação escolar: do surgimento das primeiras ideias à nacionalização

Em 1921, foi fundada por Armanda Álvaro Alberto, no município de Caxias, a

Escola Proletária de Meriti. A população que residia na localidade era pobre, estando

exposta a condições inadequadas de moradia, assistência médica e alimentação. Ao

implantar a escola e desenvolver o trabalho pedagógico, a professora Armanda percebeu

a necessidade de inserir outras atividades ao ambiente escolar e também oferecer algum

alimento às crianças, sendo a primeira escola na América Latina a oferecer alimentação

escolar (Lazaroni, 2010). Inicialmente, a própria comprava alguns itens para servir às

crianças e, com o aumento do número de alunos, foi preciso elaborar o que seria servido.

O que inicialmente era composto por bolos, doces e biscoitos, foi complementado com

sopa, mingau, angu, legumes, refrescos e chás, principalmente o mate. Os gêneros

alimentícios eram obtidos na horta existente na escola e comprados no comércio local. A

verba para compras era proveniente de doações e das Caixas Escolares1. Esses

alimentos eram preparados pela caseira e servidos diariamente às crianças. A inserção da

alimentação no cenário desta escola foi baseado no conceito de que a criança com fome

não consegue aprender e que, para tanto, era necessário fornecer o que a criança não

tinha em casa, não deixando de enfatizar o objetivo principal da escola - educar. A

instituição ficou conhecida ironicamente como “Mate com Angu” (Lazaroni, 2010).

1

Caixas Escolares – Foi criada em 1917 em reunião da Câmara no Estado de São Paulo, em que ficou determinado

que seria obrigatória a matrícula de crianças entre 7 e 14 anos. Caso os responsáveis não cumprissem o ordenado,

pagariam uma multa. O produto dessa multa seria a Caixa Escolar, que serviria para aquisição de itens para que os

alunos pudessem frequentar a escola. Foram também distribuídas em casas comerciais caixas para a doação

espontânea. Hoje, as Caixas Escolares são uma instituição jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, que têm

como função básica administrar os recursos financeiros da escola, oriundos da união, estados e municípios, e

aqueles arrecadados pelas Unidades Escolares. Os recursos recolhidos estão destinados para bens e serviços

necessários à escola, mas, para tal, devem estar descritos no plano de desenvolvimento. (Fonte:

http://www.coronelpedreirasp.com.br / http://www.educabrasil.com.br)

18

Além da Escola Proletária de Meriti, outras escolas privadas também incluíram a

alimentação escolar em seu contexto, dentre as quais destaca-se a Escola Professor

Frazão. Com a experiência das escolas privadas e a necessidade crescente em adotar

medidas para solucionar o problema da alimentação infantil, em 1926, o Rotary Club,

instituição formada por líderes de negócios e profissionais que prestam serviços

humanitários, iniciou uma campanha de incentivo à inclusão da alimentação escolar nas

escolas públicas. Basicamente, a alimentação seria composta por um prato de sopa e um

copo de leite a serem servidos no horário do recreio. Esse projeto baseou-se na

experiência do professor Ulisses Pernambucano que, ao assumir a Escola Normal de

Pernambuco, instituiu a merenda escolar para os alunos (Andrade, 2011). Apoiado

também nesta iniciativa, Carneiro Leão levou o projeto ao Distrito Federal e, em 1929, o

Rotary aumentou o incentivo, principalmente junto aos órgãos públicos (Souza, 1998).

A partir de 1930, foram elaborados os primeiros inquéritos sobre alimentação

escolar nos internatos. Apesar do interesse dos autores ser inicialmente apenas por tais

instituições, justificando-se que estas eram merecedoras de atenção por fornecer ao

aluno toda a alimentação, os externatos começaram a ganhar destaque a partir das

Caixas Escolares. Segundo Coimbra (1982), com o objetivo de racionalizar a alimentação

distribuída pelas caixas, o escolar ganhou um espaço na alimentação.

Ao assumir o Rotary Club do Rio de Janeiro em 1935, Ignácio Manoel Azevedo do

Amaral definiu como meta de seu mandato propor soluções à merenda escolar e enviou

ao governo do Rio de Janeiro um anteprojeto para regulamentar a alimentação escolar.

Nesse mesmo ano, o anteprojeto foi discutido em assembleia na cidade do Rio de Janeiro

e entregue a Gastão Guimarães e Anísio Teixeira, representantes da Secretaria de

Educação e Cultura (Souza, 1998). O incentivo ao desenvolvimento do programa de

alimentação escolar foi realizado por várias camadas da sociedade. Um outro grupo que

ganhou destaque foram os médicos nutrólogos que, nas décadas de 1930 e 1940,

baseados no Tratado de Alimentação de Pedro Escudero e em estudos Norte Americanos,

coordenados por Josué de Castro e Moura Campos, instituíram a alimentação e a

nutrição como prática política e como saber (Costa et al, 2001).

Influenciado por esses movimentos, ainda em 1935, Anísio Teixeira solicitou,

através da Inspetoria de Propaganda e Educação Sanitária (IPES), ao médico nutrólogo,

Alexandre Moscoso, a elaboração de um folheto sobre alimentação escolar, cujo objetivo

principal era orientar as Caixas Escolares e sistematizar o abastecimento para incentivar o

consumo de gêneros nutritivos, possibilitando pela primeira vez que os conceitos da

nutrição, que estavam se consolidando, fossem integrados à merenda escolar (Coimbra,

19

1982).

Em 9 de novembro de 1939, através do Decreto 6.568, o prefeito Henrique

Dodsworth reformulou a sistemática, passando a merenda escolar a constituir finalidade

básica das Caixas Escolares. Nesse primeiro momento da alimentação escolar nas

escolas públicas, consta nos documentos publicados que os trabalhadores envolvidos no

preparo da merenda dos externatos eram voluntários, incluindo professores, serventes e

pessoas da comunidade. Diferentemente dos externatos, os internatos apresentavam

medidas para regulamentação através da Portaria n°153 do Ministério da Educação e

saúde do ano de 1939. Essa portaria descrevia as proibições e restrições alimentícias, a

forma de trabalho e contratação dos cozinheiros, despenseiros e ajudantes, além dos

hábitos higiênicos e a educação alimentar. Para Coimbra (1982), a alimentação escolar

nos externatos nessa primeira fase é colocada como um projeto que a sociedade, com a

orientação do saber da nutrição, poderia conduzir.

Além da reformulação na merenda escolar, o ano de 1939 é marcado pela criação

do Serviço Central de Alimentação que, apesar de não ter influenciado diretamente na

alimentação escolar, foi importante para uma maior inserção dos nutrólogos no estado.

Desse modo, permitiu-se a realização de inquéritos e pesquisas de laboratório de grandes

proporções, a elaboração e execução de programas que visavam à distribuição de

alimentos com objetivos também pedagógicos, além do investimento em formação de

profissionais para auxiliar os médicos no desenvolvimento dos projetos. Apesar de não

ser o foco central da política de alimentação neste período, Dante Costa elaborou neste

mesmo ano pequenos textos, como o “Merendas Escolares”, que mais uma vez orientou o

trabalho das Caixas Escolares. Entretanto, não é restrito como o documento elaborado

por Moscoso. O livro Merendas Escolares também desenvolve orientações e

recomendações para tornar a merenda variada e saborosa (Coimbra, 1982).

O Serviço Central de Alimentação foi desfeito após um ano e, em 1940, foi criado o

Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS) que, nos primeiros anos,

desenvolveu uma série de cursos a fim de qualificar profissionais que trabalham nos

programas da política de alimentação. O primeiro foi o Voluntários da Alimentação,

seguido pelo Auxiliares da Alimentação. A partir de 1944, iniciou-se o curso para

nutrólogos, nutricionistas e para formação de “profissionais de sala, copa e cozinha”

(Coimbra, 1982). Embora tenham alguns registros dos Auxiliares da Alimentação

trabalharem nos restaurantes populares e se supor que os “profissionais de sala, copa e

cozinha” estivessem sendo formados para o trabalho doméstico, não há nenhum registro

que indique que algum profissional fosse formado para atividades na alimentação escolar.

20

Além dos cursos citados anteriormente, no ano de 1944 foi criada a Escola Junes Agnes

Leith. Neste espaço, era oferecido o curso “Visitadoras de Alimentação”, que

disponibilizava orientações para melhor aproveitamento dos alimentos e visava à

educação alimentar de trabalhadores escolares e a população em geral (Coimbra, 1982;

Cidrack e Bezerra, 2010).

A elaboração da merenda escolar ocorreu em um momento em que o foco das

políticas públicas era a fome e a desnutrição. As pesquisas sobre a fome no país foram

iniciadas no século XIX. Entre as publicações está o estudo desenvolvido por Rodholfo

Teóphilo - “A Fome: cenas da seca no Ceará”. Apesar do número crescente de pesquisas

sobre a fome, a elaboração de políticas públicas teve o seu desenvolvimento mais efetivo

no governo Vargas. O desenvolvimento nesse período ocorreu primeiramente pela política

do Estado que, com o caráter populista, permitiu intervenções na área de alimentação e

nutrição destinadas às camadas populares. Concomitantemente, ocorreu a evolução das

pesquisas sobre alimentação e nutrição pelos nutrólogos, permitindo que os estudiosos

dessa área se aproximassem ainda mais do governo, propondo os primeiros instrumentos

para efetivação dessa política social (Costa et al, 2001).

Um dos profissionais com maior influência nas definições das medidas que

objetivavam suprir as necessidades nutricionais da população foi Josué de Castro, médico

pernambucano formado pela Universidade do Brasil e que, em 1932, desenvolveu

importante estudo intitulado “As Condições de Vida das Classes Operárias no Recife”.

Nesta pesquisa, utilizou dados do orçamento familiar e do consumo alimentar de

quinhentas famílias de três bairros operários do Recife. Esse estudo influenciou uma série

de pesquisas semelhantes e ainda foi utilizado como base para a determinação do salário

mínimo. No entanto, sua participação no cenário das políticas sociais não se restringiu

apenas a este estudo. Josué de Castro se tornou membro de diversos órgãos, entre eles

o Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), o Serviço Técnico de

Alimentação (Stan), e a Comissão Nacional de Alimentação (CNA). Publicou diversos

livros, como o “Problema da Alimentação no Brasil” e o “Geografia da Fome”. A inserção

de Josué de Castro nos órgãos públicos e o desenvolvimento de outras pesquisas

permitiram a identificação de áreas de melhor alimentação no Brasil, levantaram a

discussão sobre a carência do consumo de proteínas, vitaminas e minerais e suas

manifestações no indivíduo. Segundo Vasconcelos (2001), essas discussões foram

importantes instrumentos de legitimação das políticas sociais desenvolvidas no país a

partir da década de 1940. Além da influência de Josué de Castro, outros autores

contribuíram para a institucionalização da alimentação escolar, entre eles Carlos Sá,

21

Castro Barreto e Dante Costa. Este último desenvolveu pesquisas envolvendo o Serviço

de Alimentação da Previdência Social (SAPS), o Instituto de Nutrição da Universidade do

Brasil e as crianças de escolas públicas municipais do Rio de Janeiro.

Nesse cenário político e científico, em 1947 foi instituída oficialmente no Rio de

Janeiro a alimentação escolar, um programa municipal de responsabilidade da Secretaria

Geral de Educação. Coube ao Instituto de Nutrição da Universidade do Brasil, ao Setor de

Alimentação Escolar (SAE) e à Escola Técnica de Assistência Social “Cecy Dodsworth”(,)

o apoio ao desenvolvimento do programa (Costa, 2001).

A merenda escolar começou a ser propagada efetivamente no cenário nacional em

1953, com a publicação do documento “A Conjuntura Alimentar”. Segundo Coimbra

(1982), é um documento consistente com os conceitos da nutrição e que relata a situação

da subnutrição no país. Para a resolução dos problemas é proposta uma série de

medidas denominadas como o plano da CNA, que apresenta uma fase preliminar e uma

fase de ação geral. Na segunda fase, o trabalho estaria concentrado em uma “Campanha

Nacional de Alimentação” dividida em quatro projetos amplos com vários subprojetos. O

primeiro era o plano de assistência e educação alimentar à infância e adolescência, que

tinha como subprojeto o Programa Nacional de Merenda Escolar; o segundo era o plano

Regional de Política Alimentar; o terceiro, o plano de Tecnologia Alimentar; e o quarto, o

Plano de Estudos, o qual tinha como objetivo criar novas indústrias para alimentos de alto

valor nutritivo.

Em 1954, foi iniciado pela Comissão Nacional de Alimentação o Programa Nacional

de Merenda Escolar (PNME), que no princípio teve caráter experimental e foi

implementado em algumas regiões do país. No ano seguinte, a partir do Decreto n°37.106

de 31 de março, foi instituída a Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNME), sendo

um dos responsáveis por sua execução o Ministério da Educação e Cultura (MEC). Com

objetivo de racionalizar os programas de alimentação escolar existentes e expandir sua

cobertura para todo o país, dando orientação técnica e assistência econômica ao

combater a subnutrição, a CNME apresentava a seguinte organização em 1955

(Ministério da Educação, 1956):

22

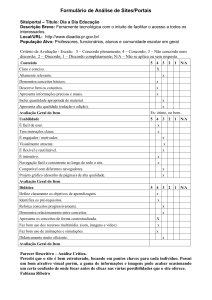

FIGURA I – Organização da alimentação escolar em 1956

Campanha Nacional

de Merenda Escolar

Secretário de Educação

e Cultura

Setor de Merenda escolar

Representação da CNME

Supervisora do Programa

Monitoras

Escrevente Datilógrafo

Almoxarife

Servente

* Ministério da Educação, 1956

No primeiro organograma desenvolvido pelo Ministério da Educação, referente ao

setor estadual da merenda escolar, podemos observar que o preparo da alimentação não

era mais função de voluntários, visto que os trabalhadores destinados a essa atividade

eram os serventes. As preparações eram compostas por leite em pó e farinhas de cereais,

além de leguminosas enriquecidas com micro e macronutrientes. A elaboração do

cardápio seguia as seguintes normas: baixo custo; alto valor nutritivo; boa aceitabilidade.

A CNME contava com um centro experimental de Merenda Escolar. O alimento só

era servido após passar pelos testes na instituição. Os critérios considerados na avaliação

eram: facilidade de preparação, pois os recursos humanos destinados ao preparo eram

reduzidos e as instalações não tinham estrutura; pequeno volume; rapidez de distribuição;

bom rendimento; variabilidade de sabores; boa conservação e facilidade de transporte

(Ministério da Educação, 1956).

Nesse período, o Brasil sofria intensas mudanças

políticas e econômicas. A influência de economias externas também estava presente e,

portanto, os itens a serem utilizados na merenda escolar não eram apenas definidos pelo

objetivo de combater as carências nutricionais dos escolares, mas também atendia a

interesses de órgãos institucionais.

Foi nesse período que se firmou o primeiro acordo com os Estados Unidos para

fornecimento de leite em pó. Esse convênio foi realizado com o Fundo Internacional de

Socorro a Infância (FISI) para doações e com a Commodity Credit Corporation (CCC)

para compra a custos baixos. A realização desse acordo foi possível, pois os Estados

Unidos apresentavam um programa para escoamento de suas mercadorias excedentes,

no qual forneciam produtos alimentícios para os países denominados carentes (Arruda e

Almeida, 2005). Após 1955, o programa se expandiu e os estados tiveram suas

23

particularidades para desenvolvimento dessa política pública. Como o foco do trabalho

são as merendeiras do município do Rio de Janeiro, daremos ênfase ao que aconteceu

na cidade, no entanto, sem deixar de citar o que ocorria no Brasil.

1.2- A expansão da alimentação escolar e a experiência do Rio de janeiro

O Rio de Janeiro, por ser inicialmente Capital da República e por haver na

educação pessoas com interesse na alimentação escolar, dispunha de uma quantidade

superior de verbas, serviços e especialistas interessados na subnutrição infantil. Esse

cenário possibilitou o pioneirismo na instituição da alimentação escolar no município.

Coimbra coloca que: “por haverem maiores recursos, conhecimentos e capacidades, os

escolares do Rio de Janeiro não só tiveram um padrão de atendimento melhor que em

outros lugares, como o obtiveram antes” (Coimbra, 1982, p.284).

Apesar da eficiência do programa na cidade, esse panorama não se estendia por

todo o estado. Walter Santos, ao elaborar um inquérito em Cabo Frio, observou que não

existia nenhum trabalho semelhante ao realizado no município do Rio de janeiro. Com a

alimentação escolar se expandindo, o ano de 1956 foi marcado pela fundação no Rio de

Janeiro do Instituto Municipal de Nutrição. Por ser o município com o programa de

alimentação mais desenvolvido, a criação desse órgão se fez necessário para a

centralização das atividades de assistência, pesquisa e ensino. Com isso, o Instituto

passou a ser responsável pelo estudo de rações alimentares para os diferentes grupos,

assistência médica nos casos de carência alimentar e doenças do metabolismo, e por

organizar a aquisição, distribuição e fiscalização da alimentação escolar (Costa, 2001).

Nesse mesmo período, a CNME tornou-se em todo o Brasil cada vez mais

complexa, tanto em termos de organização, quanto pelo número de estudantes atendidos.

Nesse contexto, a titulação de servente não mais cabia aos funcionários que preparavam

a merenda. Esses passaram a ser chamados de merendeiras. A criação desse cargo foi

de fundamental importância para a concretização dessa política pública (Chaves, 2004). A

seguir, um esquema da organização em 1957, divulgado em documento do Ministério da

Educação:

24

FIGURA II – Organização da alimentação escolar em 1957

CNME

Médicos Nutrólogos

Dietistas

Auxiliares de alimentação

Representantes regionais

Supervisoras

Pessoal

administrativo

Monitoras

Professoras

Escolares ajudantes

Merendeiras

* Ministério da Educação, 1957

Os órgãos que regulamentavam, financiavam, apoiavam e faziam doações de

alimentos a CNME sofriam alterações. Sendo assim, em 1960, a campanha continuou a

ser responsabilidade do MEC, financiada pelos Estados, Municípios e Superintendências.

Porém, ocorreu uma redução nas quantidades dos produtos provenientes do FISI e, com

o aumento contínuo do número de beneficiários, o Brasil buscou alternativas para suprir a

demanda. No ano de 1961, em reunião realizada entre os países Americanos, ficou

definido um programa emergencial denominado Alimentos pela Paz, no qual a United

States Agency for International Development (USAID) trabalharia em conjunto com o

Departamento da Agricultura Norte-Americano, em que estava inserido o CCC e passaria

a ser o principal fornecedor de alimentos destinados à merenda escolar. Os alimentos

servidos nesse período tinham a mesma composição básica anterior: leite e formulados,

no entanto, agora com acréscimo de alguns excedentes agrícolas dos EUA. No caso do

Rio de Janeiro, desde 1948 a merenda escolar era composta por farinha de trigo, arroz,

legumes, sagu, tapioca, pães, queijos e frutas.

A partir de 1966, houve alterações na forma de fornecimento e pagamento dos

25

produtos disponibilizados pela USAID. Ficou estabelecido que a agência forneceria

alimentos a CNME por mais um período e o Brasil se comprometeria a buscar outras

formas de abastecimento. Com isso, entraram no cenário da alimentação escolar as

indústrias brasileiras, sendo elas: a Indústria de Alimentos (IDA), a Dietrícia e a

Refinações Milho do Brasil, que passaram também a fornecer os produtos industrializados

utilizados na merenda escolar (Arruda e Almeida, 2005).

Além das mudanças causadas por questões econômicas na década de 1960, as

mudanças políticas influenciaram diretamente a organização da merenda escolar.

A

primeira alteração observada foi no Instituto Municipal de Nutrição do Rio de Janeiro, que

passou a ser chamado de Instituto de Nutrição do Estado da Guanabara, e, em 1964, de

Instituto de Nutrição Annes Dias2 (INAD). A instituição passou a exercer os Serviços de

Assistência Alimentar, Serviço de Ensino, Seção de Pesquisas e Seção de Administração,

não estando mais subordinado diretamente ao secretário de educação (Costa, 2001). Um

ano após as mudanças no INAD, o programa nacional passou a ser chamado Campanha

Nacional de Alimentação Escolar (CNAE), com o objetivo de abranger maior número de

regiões e incluir no cardápio hortaliças, leguminosas e cereais. Com essas modificações,

tanto no INAD quanto no programa, surgiram os primeiros sinais de preocupação com o

trabalho das merendeiras. Costa (2001) informou que, em 1964, o Boletim anual do INAD

apresentava alguma estruturação para o treinamento das merendeiras. Em 1967, o MEC,

por meio do Departamento Nacional de Educação, publicou o Manual da Merendeira, cujo

conteúdo abrange desde a importância da assistência alimentar, perpassando pela

relevância da alimentação saudável, aos fundamentos técnicos do trabalho das

merendeiras. As orientações descritas no livro foram complementadas por figuras

ilustrativas em preto e branco, simplificando as explicações.

No ano de 1972, foi criado o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN),

com a meta de promover e organizar as atividades de assistência alimentar e nutricional.

Este, então, ficaria responsável também pelo CNAE. Caberia ao INAN propor o Programa

Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN), permitindo sua execução e fiscalizando

seu funcionamento (Costa, 2001). O I PRONAN foi elaborado em 1973, no entanto, não

foi posto em prática (Arruda e Almeida, 2005). A característica verticalizada do INAN

provocou uma série de críticas, não sendo permitido o seu desenvolvimento. Em 1975, foi

desenvolvido o II PRONAN (1976-1979) que, dentre uma série de ações, deveria apoiar

2

Annes Dias Nasceu no dia 19 de julho de 1884, na cidade de Cruz Alta no Rio Grande do Sul, formou-se em 1905 na

faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul. Foi professor de Medicina Legal e Toxicologia Clínica Médica na UFRGS e em 1934

iniciou seu trabalho na Universidade do Brasil. Publicou livros sobre clínica médica e diabetes e colaborou em várias revistas

nacionais e internacionais (Secretaria de Saúde do Estado da Guanabara, 1970).

26

as atividades de combate às carências nutricionais específicas, a pesquisa tecnológica e

a capacitação, além do aperfeiçoamento de recursos humanos (Arruda e Almeida, 2005).

Com a orientação do II PRONAN, que enfatizava o aperfeiçoamento de recursos

humanos e a utilização de produtos in natura na alimentação escolar, o Boletim de 1977

do INAD registrou novamente um curso ministrado às merendeiras. Este curso deveria ter

como

conteúdo:

a

importância da

alimentação

adequada; hábitos

e atitudes

indispensáveis às suas tarefas; e técnicas de preparo do cardápio. Para atingir seus

objetivos, deveria ser ministrado pelas técnicas de educação alimentar (professoras com

encargos escolares), com carga horária entre 15 e 20 horas e ser oferecido dentro das

“modernas técnicas pedagógicas e com farto material áudio visual”, atendendo melhor o

nível da clientela.

Nos dois anos seguintes, o INAD elaborou mais dois treinamentos com

merendeiras, que estão descritos nos boletins de 1978 e 1979. Apesar de ser um período

em que a formação das merendeiras e a importância da alimentação saudável tiveram

destaque, o incentivo do II PRONAN ao consumo de produtos in natura na alimentação

escolar enfrentou barreiras. Segundo Costa (2001), as dificuldades estavam relacionadas

à ligação existente entre indústria e estado, e pelo incentivo ao consumo de alimentos

com padrões microbiológicos determinados pelo documento Caracterização Operacional

da Merenda Escolar Brasileira (COMEB). Além desses dois impasses impostos por

questões de mercado e pela aproximação da nutrologia com o programa de alimentação

escolar, a implementação de produtos in natura enfrentou um momento de redução dos

investimentos no programa, o que refletiu diretamente no auxílio para o pequeno produtor,

reduzindo a oferta de produtos e impedindo o desenvolvimento do sistema de produção

de alimentos básicos (Arruda e Almeida, 2005). Alguns estudos apontam que, de 1976 a

1979, o programa de alimentação escolar utilizou basicamente produtos industrializados.

Essa situação tornou a formação desse profissional ambígua, pois foi orientado a seguir

uma linha de trabalho que não era possibilitado pelas condições do programa.

Em 1979, o CNAE passou a ser denominado Programa Nacional de Alimentação

Escolar (PNAE). A partir de 1980, foi formulada a descentralização da alimentação escolar

por João Sandolim, superintendente do CNAE. A descentralização, nesse momento,

consistia em passar para o Estado a responsabilidade da elaboração de cardápio,

aquisição e distribuição de alimentos, objetivando racionalizar a administração e adaptar

os gêneros alimentícios aos hábitos alimentares regionais. Nesse processo, o estado de

Pernambuco foi o primeiro a promover tal forma de gerenciamento, na qual o estado

ficava responsável pela elaboração do cardápio e aquisição dos alimentos. O cardápio,

27

que era composto por preparações líquidas, passou a uma composição sólida, sendo

predominante o charque, feijão, arroz, macarrão. Outros estados, como Paraná, Santa

Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, iniciaram também o processo de

descentralização nesse período.

O caso do Estado de São Paulo ganhou destaque, pois sua merenda era

constituída basicamente por alimentos industrializados à base de leite. Apesar do

convênio com a Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola da Unicamp ter

permitido uma variação do cardápio, principalmente na inclusão de alimentos salgados

sólidos, por intermédio de testes de aceitação, a incompatibilidade com os hábitos

alimentares, a presença de cantinas, a falta de treinamento e o número reduzido de

merendeiras tornaram-se empecilhos nessa transição. Por exemplo, em estudo realizado

em 1981, foi observado que na Escola Estadual de Primeiro Grau Samuel Morse havia

duas serventes com treinamento para merendeiras, mas que acumulavam as duas

funções.

Com o objetivo de solucionar esses problemas que atingiam também outros

estados, em 1982 foi instituído no Rio de Janeiro o primeiro decreto (Nº 3410 de 11/02/82)

que determinava a função das merendeiras. Entre as atividades designadas a estes

profissionais estão: preparar merendas e outros alimentos, distribuir refeições, manter

limpas as áreas destinadas à alimentação escolar, verificar as condições dos alimentos e

mantê-los adequados para consumo, além de frequentar cursos (Marques, et al. 2005).

No ano seguinte, ocorreu novamente uma intervenção no processo de

gerenciamento da alimentação escolar, com o objetivo de reorganizar e facilitar a

execução do programa. Criou-se a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), a partir

da junção entre o Instituto Nacional de Alimentação ao Educando (INAE), o Departamento

de Assistência ao Estudante (DAE) e a Fundação Nacional de Material Escolar

(FENAME). Além de administrar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a nova

fundação também ficou responsável por comprar e distribuir os gêneros alimentícios. O

cardápio era composto por produtos formulados e produtos básicos (Arruda e Almeida,

2005). Nesse período de mudanças, o número de documentos que orientavam o trabalho

das merendeiras tornaram-se escassos. Somente a partir de 1984 houve uma retomada à

elaboração das capacitações do INAD. Neste boletim, o conteúdo estava voltado ao

incentivo ao trabalho das merendeiras, enfatizando que os alunos, após as alterações

sofridas no programa, teriam acesso a uma refeição completa, sendo assim o trabalho da

merendeira cada vez mais necessário (Boletim INAD, 1984).

Com a permanência da FAE no gerenciamento, o desenvolvimento de atividades

28

com as merendeiras no INAD tornou-se constante no cenário do Programa de

Alimentação Escolar no Rio de Janeiro até 1993, quando se iniciou novamente o processo

de descentralização, atribuindo-se a este órgão as seguintes funções: assistência,

pesquisa e educação alimentar. Então, em 1994, a FAE estabeleceu convênios com

estados e municípios para o repasse de verbas, tornando-se esses os responsáveis pelo

gerenciamento do programa. No entanto, esse repasse estava condicionado à criação dos

Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), compostos por membros do poder executivo,

discentes, docentes, trabalhadores na área de educação e pais de alunos, que ficariam

responsáveis pela fiscalização da aplicação das verbas e também por acompanhar a

elaboração dos cardápios (Belik e Chain, 2009).

A FAE administrou o PNAE até 1997, quando foi substituída pelo Fundo Nacional

de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Esse ano foi marcado também pela mudança

na forma de seleção das merendeiras para o trabalho nas escolas municipais do Rio de

Janeiro. A seleção, que anteriormente era feita por indicação de professores, diretores e

políticos, passou a ser realizada através de concurso. A descrição da função é a seguinte:

(...)preparar e distribuir merendas e outros alimentos; arrumar mesas para

refeição; zelar pelos mantimentos quanto à sua segurança, higiene e

conservação; verificar se os gêneros fornecidos para utilização,

correspondem à quantidade e às especificações das merendas ou de

outros alimentos; manter limpos os refeitórios, cozinhas e utensílios;

controlar o total de merendas distribuídas; frequentar cursos para sua

especialização; pesar e medir os ingredientes para confecção da merenda,

ou de outros alimentos; executar quaisquer outros encargos semelhantes,

pertinentes a categoria funcional (Rio de Janeiro, SME, 1997).

Com a consolidação da descentralização em 1998, foi possível reorganizar os

custos e a distribuição de produtos, permitindo o fornecimento de alimentos de acordo

com os hábitos alimentares locais, além de estruturar as compras inserindo os pequenos

produtores e comerciantes locais. Essa nova estrutura de gerenciamento, juntamente à

criação do CAE, permitiu que a população estivesse próxima à gestão do PNAE. O

conselho, a partir de 2000, passou a ser composto por 7 membros - um representante do

Poder Executivo, um do Legislativo, dois representantes de professores, dois de pais de

alunos e um representante da sociedade civil (Belik e Chain, 2009).

Após o processo de descentralização, o PNAE não sofreu mais modificações em

sua estrutura. No entanto, vem sendo elaborada uma série de leis e projetos, com o

objetivo de consolidar o PNAE como um programa destinado à educação e promoção da

saúde, e não apenas como um programa assistencialista de combate à fome e à

29

desnutrição. Essa visão do programa provocou um novo olhar em relação aos atores

envolvidos no PNAE e ao quanto estes trabalhadores são ativos nos processos

educacionais que ocorrem nele.

Por ser uma temática complexa, retornaremos a este tópico no capítulo 2. No

tópico seguinte, faremos um panorama breve das atividades atuais do INAD e da situação

das merendeiras nas escolas municipais do Rio de Janeiro.

1.3 - PNAE: em cena, o Instituto de Nutrição Annes Dias e as Merendeiras

A alimentação escolar no município do Rio de Janeiro vem se destacando ao longo

dos anos e, após 1990, apresentou algumas particularidades tanto em relação ao INAD,

quanto em relação à profissão de merendeira. Atualmente, o INAD tem as seguintes

atribuições: propor e implementar ações de promoção da saúde; coordenar e

supervisionar os serviços de nutrição e dietética de hospitais e unidades de saúde;

planejar e assessorar o programa de alimentação escolar e o programa de alimentação

do trabalhador; realizar inspeções junto aos órgãos de vigilância sanitária; realizar

estudos epidemiológicos em nutrição.

Quanto à atividade de planejar e assessorar a alimentação escolar, as atividades

do INAD se iniciaram pelo manual de cardápios e de fichas de preparação. O manual de

cardápio é composto por uma lista com as especificações dos alimentos, tabelas de

compra e planilhas de cardápio de acordo com a unidade escolar. O manual de fichas de

preparação apresenta a forma correta de preparação e o per capta dos ingredientes. Além

de fornecer esses manuais, o instituto se responsabiliza pela qualidade dos gêneros

alimentícios e das refeições e realiza atividades de consultoria junto às escolas.

Além da assessoria voltada para a alimentação, o INAD, aliado às unidades

administrativas do programa e às escolas, desenvolve ações visando a melhoria da

infraestrutura no local de produção das refeições. Esse trabalho envolve desde questões

de ergonomia até a definição dos produtos de limpeza.

Outra atividade que permanece até hoje como responsabilidade do órgão é a

valorização profissional e capacitação do manipulador de alimentos, que ocorre através

das visitas técnicas, seminários, cursos, encontros e oficinas relacionados aos processos

de trabalho e à saúde do trabalhador. A alocação dos recursos humanos também é

responsabilidade do INAD, mas essa coordenação é feita junto à Coordenadoria de

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação (Castro, et al. 2006).

Em relação aos recursos humanos envolvidos na preparação da alimentação

escolar, sabemos que, após o concurso de 1997, ocorreu um concurso em 2002 e outro

30

em 2007 para substituir as profissionais aposentadas ou as que passaram por

readaptação. A descrição da função merendeira permanece a mesma de 1982 a 1997,

apesar de terem ocorrido diversas mudanças no programa de alimentação escolar e no

INAD, além de terem sido publicadas novas pesquisas e legislações.

(...) arrumar mesas para refeição; zelar pelos mantimentos, quanto à sua

segurança, higiene e conservação; verificar se os gêneros fornecidos

para utilização correspondem à quantidade e às especificações das

merendas ou de outros alimentos; manter limpos os refeitórios, cozinhas e

utensílios; controlar o total de merendas distribuídas; freqüentar cursos

para a sua especialização; pesar e medir os ingredientes para a confecção

da merenda ou de outros alimentos; executar quaisquer outros encargos

semelhantes, pertinentes à categoria funcional. (SME, 2007)

O candidato à vaga deveria estar habilitado a desenvolver as atividade acima, ser

alfabetizado e dominar as quatro operações matemáticas básicas. No processo seletivo,

passaria por prova escrita e prática, na qual prepararia um prato definido em sorteio. O

salário para 40 horas semanais de trabalho era de R$ 568,69, em que estava incluso o

auxílio transporte.

Em 2009, no entanto, ocorreu a principal mudança no que se refere aos recursos

humanos. Foi criado pela COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) o cargo

de agente de preparo do alimento (APA). As funções não diversificavam das descritas

acima, porém a carga horária era de 44 horas semanais, o salário era inicialmente de

R$667,29 mensais, estando hoje em torno de R$740,63, já incluído o repouso semanal

remunerado, além de Plano de Saúde e Vale Transporte. Para concorrer a esta vaga, o

trabalhador deveria ter ensino fundamental completo. As etapas do concurso envolviam

prova objetiva, prova de capacitação física e prova prática. Da mesma forma que o

concurso realizado pela prefeitura em 2007, as condições de higiene e vestuário eram

consideradas para pontuação final. Segundo a legislação CVS06 de 99, os indivíduos que

manipulam alimentos devem apresentar-se no ambiente de trabalho da seguinte forma:

com roupas claras; sem brincos, relógios, colares e outros acessórios; barba feita; unhas

curtas, sem esmalte e base; maquiagem leve e sapatos fechados. Os profissionais

selecionados seriam alocados nas escolas municipais de acordo com as necessidades.

Apesar da inclusão de um profissional com outra denominação, ao buscarmos

informações na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída pela portaria

ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, que tem como objetivo identificar as

ocupações no mercado de trabalho, observamos cinco classificações de cozinheiros:

cozinheiro geral; cozinheiro do serviço doméstico; cozinheiro industrial; cozinheiro de

31

hospital e cozinheiro de embarcações. Os merendeiros estão incluídos no grupo do

cozinheiro geral e, apesar das cinco classificações, a descrição sumária da função é

apenas uma: organizar e supervisionar serviços de cozinha em hotéis, restaurantes,

hospitais, residências e outros locais de refeições; planejar cardápios e elaborar o prépreparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e

padrões de qualidade dos alimentos.

Com o panorama atual do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tanto no que

diz respeito à parte institucional, quanto ao perfil dos recursos humanos, é desejável o

reconhecimento desse profissional como parte dos processos educativos da escola. No

entanto, para que os processos educativos sejam observados com mais amplitude, é

necessário analisar a parte institucional e o cotidiano, que nos permite observar conflitos e

alianças definidoras das identidades e das diferenças no espaço escolar.

32

CAPITULO 2. Educação em saúde

Enquanto a alimentação escolar era implantada e construía pilares para se

consolidar, o conceito de Educação em Saúde já difundia seus conceitos, sofrendo

alterações de acordo com a política de estado e as condições de saúde da população. A

educação em saúde surgiu no Brasil em meados da década de 1920, influenciada pelas

ideias de educação sanitária presentes nos Estados Unidos. Os conceitos de educação e

saúde, até esse momento, mantinham-se distantes. As políticas de saúde estavam

baseadas no isolamento dos enfermos e na vacinação compulsória. Um dos primeiros

movimentos ocorreu na cidade de São Paulo, em 1925, a partir da análise realizada por

Geraldo Horácio de Paula Souza (Diretor do Instituto de Higiene da Faculdade de

Medicina de São Paulo) no Serviço de saúde Pública do Estado de São Paulo, ao assumir

o cargo de Diretor Geral. Para Geraldo Horácio, os centros de saúde deveriam atender a

todos os indivíduos, não restringindo sua atenção aos doentes. Nesse momento, a

educação em saúde foi denominada educação sanitária. De acordo com o Diretor Geral, a

educação sanitária teria como base métodos práticos, objetivando convencer os

educandos a incluir em sua rotina os hábitos de higiene.

Com a educação sanitária inserida na política de saúde, em 1925, foi criado no Rio

de Janeiro o Curso Especial de Higiene e Saúde Pública, que visava à especialização de

médicos para as atividades sanitárias. Concomitantemente, em São Paulo, o Dr. Geraldo

criou a Inspetoria de Educação Sanitária, os Centros de Saúde do Estado de São Paulo e

o curso de Educação Sanitária no Instituto de Higiene da Faculdade de Medicina de São

Paulo, com o objetivo de formar os profissionais chamados auxiliares de educação

sanitária3. Entretanto, no início do curso surgiu uma discussão a respeito de qual

profissional estaria habilitado para realizar a “consciência sanitária”.4 Por isso, a titulação

“auxiliares de educação sanitária” foi contestada. Alguns críticos, principalmente a classe

médica, colocavam que, por não serem médicos especializados, não atingiriam o objetivo

da Educação Sanitária. A formação dos auxiliares continuou, porém, sofreu várias

alterações. A primeira foi a denominação que passou a ser “educadores sanitários”. A

educação sanitária não era restrita a um número de indivíduos ou aos Centros de Saúde,

visto que deveria também atingir domicílios, escolas, hospitais e fábricas (Candeias,

1988).

3

4

Auxiliares de educação sanitária eram professores diplomados por escola normal que passariam por um curso com

duração de 12 meses. Após alguns anos, os indivíduos que tinham o Curso secundário completo também podiam

realizar o curso.

Consciência Sanitária era o termo utilizado no Decreto 3.876 da inspetoria Sanitária que caracterizava a

disseminação dos conhecimentos na área da saúde; esse termo também era conhecido como educação higiênica.

33

Esse primeiro momento da educação sanitária no Brasil foi consolidado apenas em

1942, com o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), pois se reconheceram outros

profissionais como atores dessa política de saúde e se atingiu a uma parte significativa do

território nacional. No entanto, nesse período a educação permanecia como um processo

individual, que objetivava alteração de comportamento, sem considerar as questões

sociais (Pelicioni e Pelicioni, 2007).

Após a década de 1940, os conceitos de saúde e educação começaram a

transformar-se, junto à educação sanitária. Primeiramente, foi criada a Organização

Mundial da Saúde (OMS), que estabelece a saúde como um completo bem estar e não

apenas a ausência de doença. A partir dessa concepção, a OMS define como

responsabilidade do educador: diagnosticar os problemas de saúde, levando em

consideração características sociais, econômicas e culturais; desenvolver e orientar

planos educativos nos programas de saúde; estimular e desenvolver programas de

treinamento para equipe de saúde; realizar estudos e pesquisas na área (Pelicioni e

Pelicioni, 2007).

Com a exigência de um profissional de saúde diferenciado, os cursos existentes

passaram por uma avaliação. Os avaliadores chegaram à conclusão de que estes cursos

não estavam formando profissionais para atender as novas características da educação

sanitária. Por meio de uma reestruturação do SESP e dos cursos, da definição da OMS e

da criação do Curso de Educação em Saúde de nível superior, iniciou-se uma nova fase.

A mudança na nomenclatura, de “educação sanitária” para “educação em saúde”, nos

confirma as transformações nos paradigmas da saúde (Pelicioni e Pelicioni, 2007).

As teorias que embasaram a educação em saúde, tanto em São Paulo como em

outras regiões do país, foram influenciadas inicialmente pelos conceitos higienistas

originados na Europa no século XIX (Assis, 1998). A consolidação da concepção de

educação higiênica associada aos graves problemas de saúde da população fizeram com

que o governo brasileiro elaborasse estratégias de combate às epidemias. Essas

primeiras estratégias eram baseadas na propagação de orientações que tornassem o

indivíduo apto a enfrentar os desafios no trabalho e na vida. As orientações abordavam

questões morais e sociais, além de questões de higiene.

Como descrito anteriormente, os objetivos da educação em saúde e a forma de

abordagem vêm sendo determinadas pelo interesse dos estados. Assis (1998) cita três

ocasiões em que o estado interveio com os conceitos da educação em saúde. A primeira

ocorreu na necessidade de controlar os navios que aportavam no Rio de Janeiro para que

não trouxessem epidemias à população brasileira, embora continuassem realizando as

34

exportações; a segunda ocorreu na necessidade de incentivar a extração de borracha na

Amazônia, assegurando aos exploradores que não seriam assolados pelas doenças da

região; e a terceira ocorreu no momento em que as tensões sociais eram intensas pela

presença do comunismo, surgindo a necessidade, por parte do governo, de reduzir a

insatisfação da população por meio da diminuição da doença e da miséria. Essas

intervenções evidenciaram a utilização da educação em saúde para o controle, com

medidas imediatistas que davam enfoque aos conteúdos da epidemiologia e da medicina.

A educação em saúde, então, foi definida como um processo de transmissão de

informações

e

habilidades

capaz

de

modificar

valores,

hábitos,

crenças

e

comportamentos nocivos à saúde. Ao ser conceituada desta forma, preconizou-se que a

prática educativa era simplesmente um instrumento de transmissão de regras às camadas

populares, o que geralmente ocorria por meio de palestras, as quais não possibilitavam o

debate e o aprofundamento dos temas junto aos participantes (Assis, 1998).

Esse conceito de educação em saúde permaneceu por um período, no entanto,

passou a não ter o impacto esperado na saúde da população e começou a ser

questionado por alguns setores médicos, por movimentos sociais e sindicais. As críticas

em relação à educação em saúde seguiram em duas direções. A primeira estava

relacionada à dissociação da condição de saúde da população das condições

socioeconômicas e do contexto histórico. Tal reflexão possibilitou que a educação em

saúde fosse vista como um processo histórico social, permitindo um comprometimento do

setor de saúde com a condição de vida da população. Nesse contexto, a ação educativa

passou a ser vista de outra forma: “A ação educativa é vista como processo de

instrumentalização de indivíduos e de grupos para identificação e análise dos problemas

de saúde, no sentido da elaboração de propostas de solução” (Assis, 1998, p. 8). A

segunda questionava a transmissão vertical dos saberes, a desvalorização do saber

popular em relação ao saber técnico sobre a saúde, e a relação técnico/população. Esse

questionamento permitiu que novas pedagogias com ideia de troca e diálogos que

possibilitassem reelaborar os conhecimentos e o aprendizado mútuo fossem incorporadas

à educação em saúde (Assis, 1998).

As reflexões em relação à temática permitiram avanços e novos significados.

Assis destaca as definições de Stotz e Valla em 1989 e de Levéfere neste mesmo ano,

que conceituam educação em saúde, respectivamente, como:

Área de conhecimento (área marcada pela interdisciplinaridade) e

atividade (marcada pela relação interinstitucional) orientadas para facilitar /

capacitar a relação entre profissionais de saúde e sociedade civil, de modo

a explicitar e sistematizar as condições que nesta mesma relação se

35

manifestam em diferentes níveis de saúde (citado por Assis,1998, p. 12).

Campo de pesquisa, a estrutura conceitual e as práticas (interprofissionais,

de profissionais com usuários e no interior dos vários segmentos da

população) que tem o tema a saúde dos indivíduos e das coletividades e

como escopo o desenvolvimento, nestes profissionais e indivíduos da

consciência sanitária (citado por Assis, 1998, p. 12).

Embora sejam perceptíveis as particularidades de cada autor ao definir a educação

em saúde, as teorias que embasam a educação em saúde estão bem consolidadas para

a aplicação na área de saúde pública. É necessário destacar que, apesar desse cenário,

a educação em saúde ainda enfrenta barreiras, principalmente em relação às práticas

pedagógicas utilizadas e em relação aos locais e responsáveis por seu desenvolvimento.

Para Candeias, a primeira medida que deve ser tomada para que a educação em

saúde consiga atingir os objetivos propostos é conceituá-la de forma clara. Ela explica,

baseada nas definições de Green e Kreuter, que a educação em saúde é “(...) quaisquer

combinações de experiências de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações