MEMÓRIAS DE EGRESSOS DA FACULDADE CATÓLICA DE

FILOSOFIA DO PIAUÍ

Maria da Conceição Sousa de Carvalho

Universidade Federal do Piauí

[email protected]

O estudo a seguir apresentado é parte de uma pesquisa mais ampla sobre a história

da formação de professores no Piauí, no período de 1910 a 1970. São demarcadores do

período em análise a criação da Escola Normal Oficial, em 1910, dando início à formação

de professores primários no Piauí, de forma ininterrupta, e o último ano de funcionamento

da Faculdade Católica de Filosofia do Piauí - FAFI, 1970, a primeira instituição de ensino

superior a formar professores para o ensino secundário piauiense. A pesquisa em referência

busca investigar os percursos de formação de professores primários e secundários no Piauí,

interrogando sobre o sentido dessa formação, bem como produzir, organizar e

disponibilizar fontes para o estudo desse objeto.

Especificamente, o presente trabalho procura interpretar como a FAFI é percebida

por seus atores, ou seja, o que revelam as memórias dos que dela fizeram parte. O corpus

documental deste estudo inclui: a) depoimentos publicados nos Anais do Seminário

“Presente do Passado: a Faculdade Católica de Filosofia na História da Educação no

Piauí”, realizado em janeiro de 1995 e publicado em 2002 e b) depoimentos de outros exalunos e professores da FAFI coletadas em 2013 e 2014 (estes não fizeram parte do

primeiro conjunto de depoimentos).

O percurso expositivo a ser feito aqui inclui dados sobre a criação e o

funcionamento da FAFI, que permitem contextualizar as narrativas de seus egressos,

trechos de depoimentos registrados nas fontes supracitadas e uma breve análise sobre o

papel da FAFI na história da formação de professores no Piauí.

O tempo e o espaço da FAFI

2

A Faculdade Católica de Filosofia do Piauí foi criada por iniciativa da Sociedade

Piauiense de Cultura, um ente jurídico vinculado à Arquidiocese de Teresina, sendo então

Dom Avelar Brandão Vilela o Arcebispo de Teresina e presidente da Sociedade Piauiense

de Cultura. Naquele momento, a criação da faculdade responderia a várias demandas da

sociedade piauiense: conferiria a titulação necessária aos professores do ensino secundário,

aumentaria a oferta de cursos superiores em Teresina, vez que existia apenas uma

faculdade -

a de Direito, e contribuiria para o desenvolvimento cultural.

Assim

justificado, o pedido de autorização de funcionamento foi encaminhada ao MEC, em 15 de

julho de 1957, e após parecer favorável decorrente da verificação prévia, a FAFI foi

autorizada através do Decreto n. 43.402, de 18 de fevereiro de 1958. Iniciou efetivamente

suas atividades em 7 de abril de 1958, com 56 alunos aprovados em vestibular, sendo 23

para o curso de Filosofia, 13 para o de Letras Neolatinas e 20 alunos para o curso de

História e Geografia, à época um só curso.

O corpo docente da FAFI era composto principalmente por padres e advogados,

mas incluíam, embora em menor número, médicos e portadores de licenciatura em

diferentes áreas. No geral, o corpo docente não tinha a titulação correspondente à exigida

pelo MEC, o que causou dificuldades no momento do reconhecimento dos cursos

(processo que pela legislação da época ocorria após a conclusão da primeira turma).

Contudo, conforme relatado por seu ex-diretor, Padre Raimundo José Airemoraes Soaresi,

o impasse foi contornado e os cursos da FAFI foram reconhecidos, através do Decreto n.

54.038, de 23 de julho de 1964, funcionando regularmente até sua incorporação à

Universidade Federal do Piauí - UFPI, em 1971.

Os cursos de licenciatura oferecidos pela FAFI foram estruturados nos moldes

então praticados nas demais faculdades de Filosofia do país, com três anos de estudos no

campo específico acrescidos de um ano didático. Mas as três primeiras turmas de egressos

– 1960, 1961 e 1962, concluíram apenas o bacharelado, vez que o ano didático ainda não

era oferecido. O empecilho para sua realização era a falta de um professor habilitado para

ministrar a disciplina Administração Escolar. A dificuldade só foi sanada quando uma

funcionária dos Correios, transferida para Teresina, e que tinha o curso de Pedagogia, pode

ser contratada para ministrar a disciplina.

A partir de 1963 os cursos passaram a ter quatro anos de duração, conferindo o

diploma de licenciatura. Ainda neste mesmo ano, com autorização do MEC, a Faculdade

promoveu um curso especial, somente com as disciplinas de formação pedagógica,

3

destinado aos egressos das três primeiras turmas, para que recebessem o diploma de

licenciatura. Também em 1963 os cursos de História e Geografia foram desmembrados em

dois cursos distintos.

As condições de funcionamento eram em geral bastante precárias. A FAFI era

mantida com recursos oriundos das modestas mensalidades pagas pelos alunos, de

subvenções sociais do orçamento da União, via emendas parlamentares, de eventuais

auxílios do governo estadual e de doaçõesii. Os salários pagos aos professores e

funcionários eram quase simbólicos. Todos os cursos eram oferecidos apenas no período

noturno, porque os professores mantinham outras atividades profissionais durante o dia,

bem como grande parte dos estudantes.

O prédio que sediou a faculdade foi cedido pelo governo do estado do Piauí.

Localizado na Praça Saraiva, no centro da cidade, nele havia funcionado o Grupo Escolar

João Gayoso, da rede estadual de ensino, desativado em razão da mobilidade da população,

que se afastou do centro em direção à periferia à medida que a cidade cresceu. Com

pequenas adaptações, as instalações físicas atenderam satisfatoriamente às novas

finalidades, considerando que se tratava de uma instituição de pequeno porte.

A constatação de que a faculdade era uma instituição de pequeno porte leva em

conta dados localizados nos arquivos da FAFI, hoje sob a guarda da UFPI. Esses arquivos

ainda não receberam tratamento que os disponibilizem plenamente para consulta, estando

grande parte da documentação inacessível, em armários cujas chaves se perderam. Com

base em alguns registros localizados, Carvalho (2013) constatou uma discreta evolução da

matrícula no intervalo de 1959 (89 alunos matriculados nos três cursos) a 1961 (133

alunos), ponderando, no entanto, que em números absolutos os licenciandos provavelmente

estariam aquém da demanda quantitativa de professores habilitados para atuar no ensino

secundário, em acelerada expansão naquele período.

A expansão do ensino secundário a partir do final da década de 1950, verificada no

Piauí, como de resto em todo o Brasil, constitui um aspecto importante para a compreensão

das alternativas de formação de professores implementadas no período. Dados informados

por Medeirosiii dão conta de que a matrícula no ensino secundário piauiense, que era de

7.783 alunos no ano de 1959, subiu para 16.188 em 1964, isto é, mais do que dobrou no

período de cinco anos. Especificamente no segundo ciclo do ensino secundário (antigo

colegial), considerando o mesmo período, a matrícula triplicou, passando de 820 alunos

matriculados em 1959 para 2.604 em 1964.

4

Outro fator a ser levado em conta diz respeito ao processo de urbanização

motivado, principalmente, pela pressão da corrente migratória em curso na direção campocidade. Observando que na década de 1950 a população urbana piauiense representava

pouco mais de 10% do total de habitantes, chegando ao final da década de 1960 com mais

de 23% e ao final da década de 1970 com 31,93% da população residindo nas cidades,

percebe-se o crescente processo de urbanização. O crescimento da população urbana tem

reflexos diretos na procura por vagas no ensino secundário, somando-se a esse fator o

modelo econômico então vigente, voltado para o incremento da industrialização, o que

requeria uma mão de obra mais escolarizada.

O crescimento da oferta de ensino secundário teve que enfrentar o problema de não

contar com um quadro suficiente de professores legalmente habilitados. Advogados,

médicos, padres, às vezes professoras egressas das escolas normais e profissionais de

outras áreas assumiam o magistério nesse nível de ensino, o que, do ponto de vista legal, os

tornava professores leigos. A criação da FAFI vinha ao encontro dessa necessidade de

formar professores para o ensino secundário, mas dadas às limitadas condições de

funcionamento, respondeu apenas em parte a essa demanda. Reforça essa hipótese o fato

de que a CADES – Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário iv –

atuou no Piauí, provendo habilitação provisória para o magistério secundário, no mesmo

período em que a FAFI funcionou.

É possível supor que a necessidade de professores para o ensino secundário não

estava sendo integralmente atendida pela FAFI, requerendo a participação da CADES.

Cabe acrescentar que a legislação vigente na época determinava que docentes com

habilitação fornecida pela CADES só poderiam atuar quando e onde não houvesse

professor formado por faculdade de Filosofia. No caso piauiense, ao que tudo indica a

faculdade existente não supria integralmente essa demanda, havendo, pois, a necessidade

de operar com as duas alternativas de habilitação de professores para o ensino secundário.

É importante realçar que houve esforço em prol do crescimento da faculdade. Neste

sentido, foram criados os cursos de licenciatura em Matemática e em Física, áreas em que

havia carência de professores. Com apoio financeiro e operacional da SUDENE, estes dois

cursos foram instalados no início do ano de 1970, último ano de funcionamento da FAFI.

Não foi, de todo modo, quanto à quantidade de licenciados para o magistério no

ensino secundário que a FAFI parece ter inscrito seu lugar mais destacado na história da

5

formação de professores no Piauí. Sua contribuição principal foi de outra ordem, o que

encontramos no testemunho daqueles que dela fizeram parte como professores ou alunos.

A FAFI que ficou

Recorrer a depoimentos de pessoas que passaram pela FAFI e que, portanto, dela

guardaram lembranças, é produzir intencionalmente uma fonte, obtida a posteriori. É

preciso ter claro que “a constituição da memória é objeto de contínua negociação”, e é

essencial à construção da identidade de um grupo, como observa Alberti (2008, p.167). É

essencial também à construção da identidade de uma instituição, de um lugar de formação

de professores, porque este é o norte da pesquisa que estamos empreendendo e da qual o

estudo que ora apresentamos representa uma vertente. O que foi a FAFI? O que ela

representou para aqueles que a viveram? Com esse foco, passamos a analisar depoimentos

registrados nos Anais do Seminário já mencionado, acrescidos de outros relatos coletados

por nós nesta pesquisa.

Na fala do ex-diretor da FAFI, Padre Raimundo José Airemoraes Soares podemos

encontrar elementos bastante expressivos para a compreensão do telos daquela faculdade,

como vemos a seguir:

A FAFI propunha-se a ser uma espécie de ânimo suscitador e animador

do verdadeiro espírito de estudo, de investigação, tendo em vista a

elaboração de uma cultura verdadeiramente própria, inserida, é claro, ao

mesmo tempo mergulhada em todo o contexto circundante. v

Antes de tudo, antes mesmo de ser percebida como instância de formação de

professores, que era a finalidade precípua de uma faculdade de Filosofia, a FAFI era

descrita como o animus, o espírito que inspirava atitudes de estudo, de investigação, que

deveria se inserir no contexto cultural para transformá-lo. Essa percepção é corroborada

pelo depoimento de um ex-aluno, Antonio José Castelo Branco Medeiros vi:

[A FAFI] Não era, pois, uma instituição educacional onde a história da

formação de professores estava sendo feita. Era uma instituição cultural,

termo muito em voga na época, porque as faculdades eram também

„fazedoras‟ de cultura, centros de criação, de crítica e de difusão da

cultura. A FAFI era essa instituição.

Observar o contexto social e histórico mais amplo do qual as faculdades de filosofia

faziam parte é fundamental para entender o significado dos princípios por ela proclamados.

6

No caso da FAFI, pode-se afirmar que havia internamente um ambiente que estimulava o

debate e a crítica, constituindo-a como o lugar onde processos externos de transformação

se manifestaram e foram irradiados. A análise que encontramos no depoimento de

Medeirosvii apoia as considerações que passamos a fazer sobre os processos sociais em

curso, a nível nacional e local, e que estavam diretamente relacionados às transformações

verificadas no período.

Um destes processos decorreu da modernização econômica e cultural do País,

verificada a partir dos anos de 1950, sobretudo no segundo governo de Getúlio Vargas e no

governo de Juscelino Kubitscheck, configurando o segundo momento do processo de

integração nacional iniciado nos anos de 1930, à época pela via da centralização políticoadministrativa. Agora o componente econômico, expresso pela centralização do mercado

nacional, em torno de um novo setor industrial, provoca a difusão de valores novos, e que

repercutem não apenas nas elites, mas, pela primeira vez, atingem o conjunto da

população.

No final da década de 1950 inicia-se no Piauí um período orientado para a busca do

desenvolvimento econômico e social, de inspiração democratizante e modernizadora,

articulado ao clima que se espraiava por toda a nação brasileira. O governo Chagas

Rodrigues (1959/1962) inaugura um estilo até então desconhecido no Piauí, caracterizado

pela mobilização popular e a forte utilização da mídia. Buscando a consolidação de um

governo cujas ações fossem pautadas por um projeto de desenvolvimento planejado,

reestrutura a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social (CODESE), reunindo

economistas, historiadores e outros intelectuais que começaram a produzir estudos sobre o

Piauí. Além disso, Chagas Rodrigues promove uma série de modernizações institucionais e

empreende uma política de apoio aos sindicatos. O governo Petrônio Portela, que o

sucedeu, manteve a mesma linha, pelo menos na primeira fase – de 1962 a 1964, quando a

conjuntura política muda em decorrência do golpe civil-militar.

Foi essa efervescência de ideias e de ideais democráticos, que fecundou o debate

nacional e local, o vetor do clima político da época em que surgiu a FAFI. Ela não apenas

o repercutiu, mas também promoveu a reflexão, a crítica e a constituição de uma cultura

acadêmica que adotava um olhar atento para a realidade como componente fundamental

da formação humana, como podemos ver no depoimento de um ex-professor da FAFI,

Diogo José Ayremorais Soaresviii:

7

Era o conhecimento da realidade exigência indispensável para que os

alunos e professores agissem como deviam fazê-lo, como sujeitos da

história [...] só se age como sujeito da história se se tem consciência da

situação em que se encontra, diante da qual se pode atuar como titular de

liberdade ou como agente de liberdade, seja para aceitar essa situação ou

para mudá-la.

O segundo processo provocador das transformações verificadas à época, de acordo

com a discussão de Medeiros, configura-se no movimento denominado aggiornamento da

Igreja Católica. Conforme seu emprego a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965), o

termo aggiornamento expressa a ideia de modernização, de atualização da Igreja

Católica. Dentre as diversas orientações pastorais e de doutrina que compõem o conjunto

de documentos produzidos pelo Concílio, constam a defesa do apostolado dos leigos e a

necessidade de aproximação da Igreja Católica das questões sociais. Lembrando que a

FAFI era uma faculdade de orientação católica, é possível presumir que essas ideias por

ela circularam.

Cabe lembrar que esse movimento de renovação não influenciava todo o corpo

docente da FAFI na mesma intensidade. Havia professores sem qualquer ligação direta

com a confissão católica. Mesmo dentre os professores que eram padres, alguns dos quais

jesuítas italianos vindos para Teresina em razão da reabertura do Colégio Diocesano, e

que ao mesmo tempo eram professores da FAFI, variava bastante o grau de adesão às

práticas acadêmicas condizentes com as mudanças que o contexto sugeria. Como

qualquer instituição, a Faculdade Católica de Filosofia não era uma ilha de consenso,

havia divergências e ideias conflitantes. Entretanto, as lideranças mais legitimadas dentro

da Faculdade se alinhavam ao pensamento político mais renovador, principalmente o de

vertente católica, mas também os de outras matrizes ideológicas. Dessa liderança faziam

parte professores e alunos.

A emergência da juventude é o terceiro dos três processos sociais relacionados às

transformações a que se refere Medeiros. A juventude emergia como sujeito social

importante, sobretudo por sua participação na mobilização política, inclusive de setores

populares. Havia à época uma atuação muito forte das organizações estudantis – a União

Nacional dos Estudantes - UNE, e as organizações estaduais dos estudantes universitários e

secundaristas. A discussão sobre a reforma universitária nasceu no movimento estudantil,

no início da década de 1960. Estava também disseminado pelo país um movimento de

organização de jovens, em torno da Ação Católica. A JUC (Juventude Universitária

8

Católica) e a JEC (Juventude Estudantil Católica) eram os dois segmentos mais

diretamente articulados ao movimento estudantil, e aí exerciam sua militância.

Eram

grupos de leigos que se viam como Igreja no mundo, cuja metodologia de trabalho

consistia em ver, julgar e agir, e que por isso engajavam-se em seus respectivos segmentos

como elementos de difusão de novos valores.

Outros grupos, de diferentes matrizes ideológicas e em outras organizações,

atuavam no País. Na FAFI a presença mais visível no período foi a da chamada esquerda

católica, na sua dinâmica de transformações. Assim, depois de 1964, a atuação da JUC

declina, sendo substituída pela Ação Popular (AP). Em Teresina a AP era um grupo

político já com bastante presença entre os estudantes secundaristas, e passou a integrar

estudantes universitários saídos da JUC. Mesmo após o golpe de 1964, quando a ditadura

militar reprimia as manifestações e os movimentos considerados subversivos, na FAFI

grupos de estudantes e professores organizavam a resistência. Fortaleciam o diretório

acadêmico, promoviam semanas culturais e lideravam o debate. Em resposta, a repressão

militar efetuou prisões e inquéritos, mas o espírito contestador da FAFI não foi de todo

sufocado.

É necessário realçar que também entre os estudantes havia divergentes posições

ideológicas, desde aquelas alinhadas ao que à época era considerado o pensamento

burguês, àquelas que buscavam nas teses marxistas os fundamentos de sua militância. Mas

este aspecto merece uma análise posterior mais acurada, para não cairmos numa visão

maniqueísta do pensamento político em movimento na FAFI.

Ocorria, como vimos, uma relação muito estreita entre as transformações sociais

em curso no período e o modus operandi da FAFI. Em princípio, tal constatação não é

mais do que uma obviedade: como amplamente sabido, as instituições são historicamente

construídas e socialmente situadas. O que dá especificidade ao caso da FAFI é o fato de ela

ter sido no Piauí um lugar onde esses processos de transformação encontraram um terreno

fértil, foram submetidos ao pensamento crítico e irradiados.

Desse modo, a FAFI assumiu e concretizou uma postura acadêmica que alargava

sua tarefa para além de uma visão instrumental da formação de professores. Isto pode ser

percebido nos depoimentos de duas ex-alunas:

A FAFI representou na nossa vida não só uma formação em termos

de conhecimentos cognitivos, mas sobretudo a formação política, a

questão da ética, o conhecimento.ix

9

O significado da Faculdade de Filosofia, em síntese, ela foi o

espaço que trabalhou as dimensões, a meu ver, as dimensões

interligadas – humana, técnico-profissional e política.x

O que pode ser inferido dos trechos de falas aqui trazidos, é que a face mais visível

da FAFI, o ethos impresso na memória dos que passaram por ela e documentaram seu

testemunho, revela que a contribuição principal daquela pequena faculdade foi oferecer ao

magistério piauiense professores imbuídos de consciência crítica, de criatividade e de uma

sólida formação intelectual, que passaram a influenciar outras instituições e contextos

sociais.

Referências

ALBERTI, Verena. Histórias dentro da História. In: PINSKY, C. B. (Org.). Fontes

históricas. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2008. (p. 167).

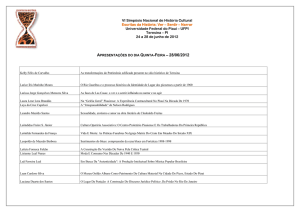

ANAIS do Seminário Presente do Passado: A Faculdade Católica de Filosofia do Piauí.

Teresina: EDUFPI, 2002.

CARVALHO, Maria da Conceição Sousa de. Pedagogia da invenção: A prática de ensino

como disciplina acadêmica na Universidade Federal do Piauí. Tese (doutorado). São Paulo:

PUC-SP, 2013.

Notas

i

Depoimento do Padre Raimundo José Airemoraes Soares , diretor da FAFI de 1968 até a

incorporação da FAFI à UFPI. Anais do Seminário Presente do Passado: A Faculdade Católica de

Filosofia do Piauí. Teresina: EDUFPI, 2002. p. 142-148.

ii

Depoimento de Benedito da Rocha Freitas Filho (Secretário-Tesoureiro da FAFI). Anais do

Seminário Presente do Passado: A Faculdade Católica de Filosofia do Piauí. Teresina: EDUFPI,

2002. p. 148-155.

iii

Depoimento de Antonio José Castelo Branco Medeiros . Anais do Seminário Presente do

Passado: A Faculdade Católica de Filosofia do Piauí. Teresina: EDUFPI, 2002, p. 222.

iv

A organização da escolaridade básica à época compreendia o ensino primário (hoje anos iniciais

do ensino fundamental), e o ensino secundário, que se compunha do ginásio (hoje séries finais do

ensino fundamental) e do colegial (hoje ensino médio). Os professores primários deveriam ser

formados pelas Escolas Normais, e os professores do ensino secundário pelas faculdades de

Filosofia.

v

Depoimento do Padre Raimundo José Airemoraes Soares . Anais do Seminário Presente do

Passado: A Faculdade Católica de Filosofia do Piauí. Teresina: EDUFPI, 2002. p. 1

42-148.

10

vi

Depoimento de Antonio José Castelo Brando Medeiros, ex-aluno. Anais do Seminário Presente

do Passado: A Faculdade Católica de Filosofia do Piauí. Teresina: EDUFPI, 2002. p. 222.

vii

Depoimento de Antonio José Castelo Brando Medeiros, ex-aluno. Anais do Seminário Presente

do Passado: A Faculdade Católica de Filosofia do Piauí. Teresina: EDUFPI, p. 220.

viii

Depoimento de Diogo José Ayremorais Soares, ex-professor. Anais do Seminário Presente do

Passado: A Faculdade Católica de Filosofia do Piauí. Teresina: EDUFPI, p. 165.

ix

Depoimento de Josenildes Maria Batista de Lima, ex-aluna. In: CARVALHO, M. C. S. Lugares

de formação de professores no Piauí (Relatório de pesquisa). UFPI, 2014.

x

Depoimento de Maria do Carmo Alves do Bomfim, ex-aluna. In: CARVALHO, M. C. S. Lugares

de formação de professores no Piauí (Relatório de pesquisa). UFPI, 2014.